70 ans de Cahiers du cinéma: quel héritage dans la presse cinéphile?

Les Cahiers du cinéma, la revue emblématique de la Nouvelle Vague, fêtent leur 70e anniversaire dans un environnement cinéphile et éditorial profondément transformé.

Longtemps, la cinéphilie s’est rattachée à deux pôles apparemment inconciliables: les Cahiers du cinéma ou Positif. Si, avec le temps, l’antagonisme entre les deux revues semble s’être quelque peu atténué tandis que leur aura prescriptive diminuait avec celle de la presse écrite, elles n’en restent pas moins, à 70 printemps pour l’une, un an de moins pour la seconde, les deux piliers opposés d’une presse cinématographique française en constante évolution. On ne compte plus en effet les titres ayant, au fil des décennies, tenté le pari du cinéma, dans un registre tantôt généraliste, tantôt ultra-spécialisé. Avec, cela va sans dire, des fortunes diverses: pour un magazine comme Première affichant désormais la bonne quarantaine, combien de Studio ou autre Ciné Live disparus des radars des supports grand public, sans même parler d’une flopée de publications à vocation plus confidentielle dont la destinée, parfois éphémère, s’est accomplie dans la plus grande discrétion.

En 2021, le paysage de la presse cinéma apparaît dès lors plus morcelé que jamais avec, aux côtés des « historiques », des revues exigeantes, comme La Septième Obsession, qui se donne notamment pour mission « d’apporter un regard cinéphile acéré sur les oeuvres pour de nouvelles générations, en brisant les chapelles et barrières idéologiques« , la monographique Éclipses, dont chaque livraison fouille l’oeuvre d’un cinéaste, ou la très littéraire Trafic, créée en 1991 par Jean-Claude Biette et Serge Daney; des publications de niche, comme les inamovibles L’Écran fantastique et Mad Movies, Blink Blank pour le cinéma d’animation ou le trimestriel Revus et corrigés pour le patrimoine; d’autres décalées, comme Sofilm (voir encadré), qui privilégie le récit cinématographique; des extensions de site, comme le maniaque Rockyrama, et l’on en passe, mooks comme FrenchMania dont la seconde livraison paraîtra début mai, ou autres webmagazines…

Une histoire mouvementée

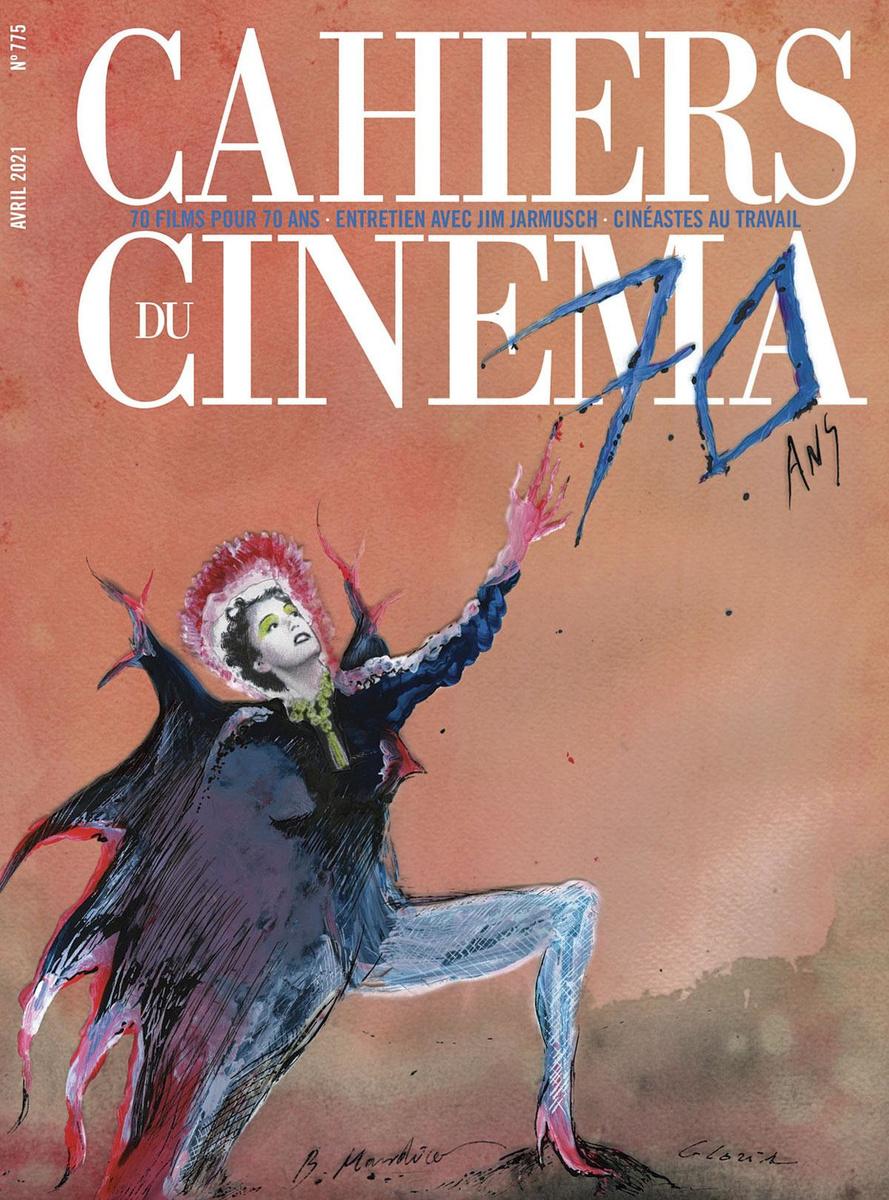

C’est dans ce contexte changeant que les Cahiers célèbrent, ce mois-ci, leur 70e anniversaire (1). Lancée en avril 1951 par André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze et Joseph-Marie Lo Duca avec le soutien financier de Léonide Keigel, la revue a connu une histoire mouvementée. Tendance qui ne s’est nullement démentie avec le temps: l’an dernier encore, le rachat des Cahiers par un groupe de personnalités issues des milieux des affaires et de la production cinématographique suscitait une levée de boucliers en dehors et au sein même de la rédaction, majoritairement démissionnaire. Et une nouvelle équipe éditoriale d’entrer en fonction en juin 2020, dans un contexte rendu encore plus délicat par la crise sanitaire et son corollaire, la fermeture des salles. Si l’affaire a eu le don de déchaîner les passions, c’est moins sans doute en raison du poids objectif d’un mensuel diffusé aujourd’hui à quelque 13.000 exemplaires que par sa portée symbolique -Stéphane Delorme, le rédac chef démissionnaire, évoquait des risques de « conflits d’intérêt, de pressions politiques et de collusions« -, mais aussi en raison du prestige dont continuent à jouir les Cahiers.

Si la revue à la couverture jaune est entrée dans l’Histoire, c’est parce que non contente de refuser une « neutralité malveillante qui tolère un cinéma médiocre, une critique prudente et un public hébété » (citation de la première livraison des Cahiers reproduite dans l’édito du numéro 775, celui du 70e anniversaire) et d’imposer un regard critique neuf avec ce que l’on appellera la « politique des auteurs », elle a aussi été le berceau de la Nouvelle Vague. C’est en son sein que les Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol et autre Rivette feront leurs premières armes critiques, « jeunes Turcs« , comme les qualifiait Bazin, qui vaudront à la revue de connaître un premier âge d’or, avant de passer derrière la caméra avec les résultats que l’on sait. De quoi poser l’autorité critique des Cahiers, et en garantir la pérennité, au-delà des changements rédactionnels et idéologiques à répétition -même la mue maoïste des années 70, synonyme de confidentialité, ne l’empêchera pas de renaître, recentrée sur son ADN cinéphile. Et tandis qu’une ligne éditoriale parfois hasardeuse en a laissé plus d’un à quai, l’auréole des Cahiers, elle, demeure.

Pour autant, les défis se posant au jeune septuagénaire sont nombreux. On en veut pour preuve le sommaire de son numéro anniversaire: si la Une, confiée à Bertrand Mandico et faisant écho à la photographie de Sunset Boulevard qui ornait la première livraison des Cahiers, comme l’édito de Marcos Uzal assument l’héritage de l’Histoire, prolongé le temps d’une sélection de 70 films défendus en leur temps par la revue, le cahier critique s’ouvre pour sa part sur… une série, WandaVision pour ne point la nommer. Le signe de temps chahutés qui, venant après une couverture consacrée à la politique des streamers et la question « Les plateformes vont-elles domestiquer le cinéma?« , suffit à situer l’étendue des chantiers à venir…

(1) À noter que, pour célébrer les 70 ans des Cahiers, la plateforme la Cinetek propose, sous l’intitulé 70XLes Cahiers, une sélection revenant sur l’histoire de la revue et sa pratique du top 10 à travers une sélection de 70 films parmi les mieux classés par ses rédactions successives des années 1950 à 2000. www.lacinetek.com

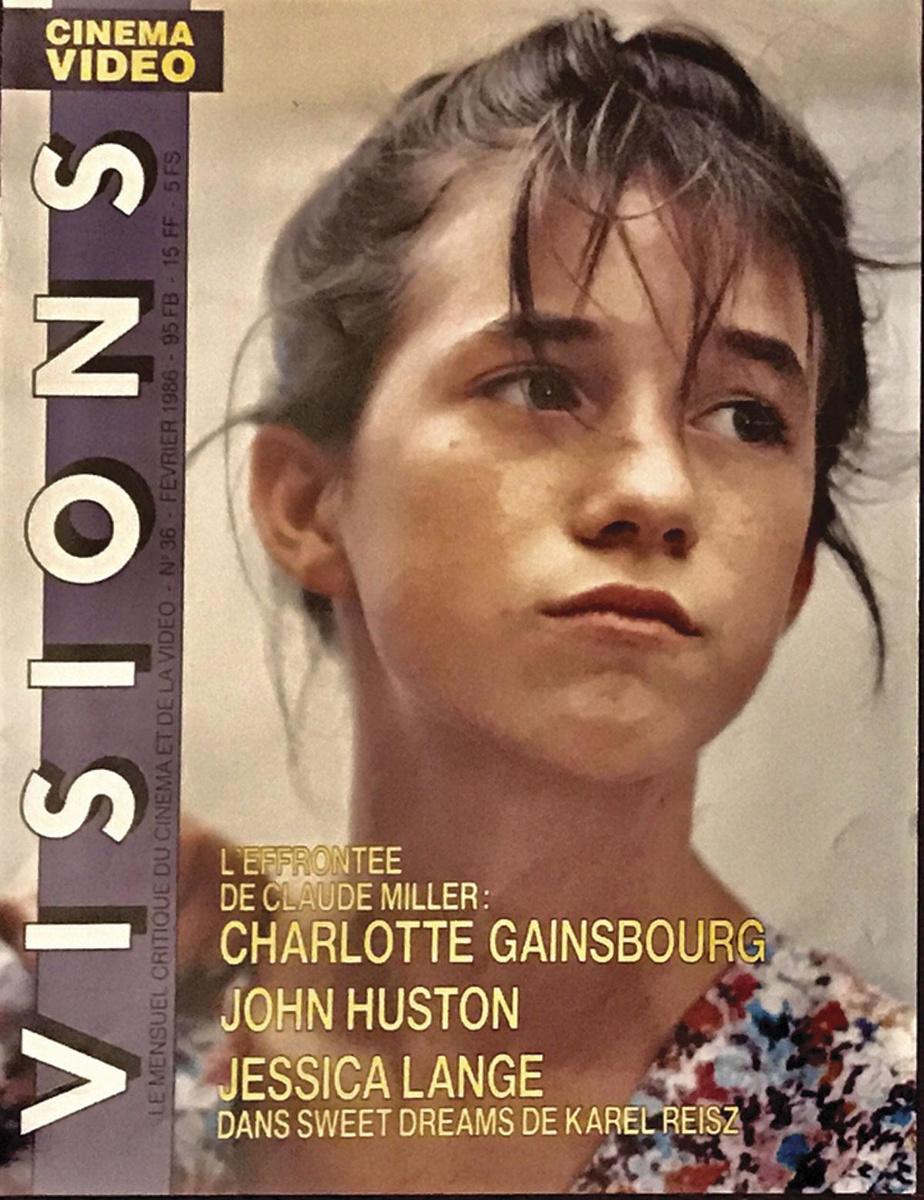

Visions, revue belge de cinéma

Aussi improbable que cela puisse paraître aujourd’hui, la presse francophone belge a eu sa revue de cinéma. Succédant aux très respectables et catholiques Amis du film et de la télévision, Visions débarque en librairies en septembre 1982. « On avait espéré les relancer, mais Les Amis du film étaient en état de mort clinique, et ne survivaient que grâce à leurs abonnés, se souvient Philippe Reynaert, rédacteur en chef ayant assuré la mutation d’un média à l’autre. Il n’y avait pas de renouvellement, et avec Louis Danvers, on s’est dit qu’il fallait, avant qu’il ne soit trop tard, tenter le coup de changer complètement la formule de manière à se réinstaller en librairie, sachant que les abonnés nous permettraient de tenir le temps nécessaire.«

La fortune sourit aux audacieux: imprimé en noir et blanc sur papier journal et à un format tabloïd, le premier numéro, qui consacre sa une à Wim Wenders, se vend à quelque 3.000 exemplaires. Le début d’une aventure qui durera six ans, la revue défendant « une ligne éditoriale qui était de dire il n’y a pas le mauvais cinéma commercial d’un côté et le bon cinéma d’auteur de l’autre, poursuit l’homme aux lunettes blanches. La première couverture, c’était Hammett, et la quatrième, E.T. On a conféré un statut d’auteur aussi bien à Spielberg qu’à Rohmer, la ligne de démarcation entre cinéma d’auteur et cinéma commercial ne correspondait plus à l’époque. » Si la publication atteint rapidement son rythme de croisière, avec des ventes en kiosque autour de 4.000 exemplaires en plus des abonnements, et fonctionne sur « un modèle économique tendu, mais réel et pas subventionné« , la nécessité d’introduire de la pub entraîne une fuite en avant: quadrichromie d’abord, format magazine standard et papier glacé ensuite, pari sur la France enfin, avec le lancement, en 1988, de Visions International et ses 30.000 exemplaires. « On a bien démarré, mais on a atterri dans un jeu de quilles qu’on n’avait pas imaginé« . À l’issue de quoi la revue se retrouvera dans le giron du magazine Studio, tout juste créé par Marc Esposito, dont il devient le supplément belge. Et de jouer les prolongations quelques années encore sous l’appellation Studio Belgique avant de disparaître. N’empêche, l’aventure était belle, et Visions, qui a notamment accueilli en ses rangs Stephan Streker, futur réalisateur de Noces, a aussi nourri celles de beaucoup d’autres…

Entamée en 2012, l’aventure So film a apporté un souffle de fraîcheur à la presse cinéma française, s’appuyant sur une formule que décrypte Axel Cadieux, son rédac chef adjoint.

« Sept ou huit. C’est le nombre de magazines de cinéma qui existent en France, dont certains sont très bons. Alors pourquoi un nouveau? Pourquoi SO FILM? Pour raconter le cinéma, tout simplement. » Ce principe cardinal, posé dès l’édito d’une première livraison qui affichait, en juin 2012, Ricky Gervais en une, So Film n’en a pas dérogé depuis, imposant un ton, un décalage aussi, qui en ont fait l’une des aventures les plus stimulantes du paysage éditorial français. Mieux que de longs discours, le sommaire du numéro 84 aligne, neuf ans plus tard, un dossier sur l’explosion des genres, des soeurs Wachowski à Euphoria, une enquête sur la chasse aux vaccins à Hollywood, une discussion entre les écrivains cinéphiles Nicolas Mathieu et Alice Zeniter, une rencontre avec Jean-Pierre Cargol 50 ans après L’Enfant sauvage de Truffaut, ou encore un entretien décoiffant avec Bill Duke. Ce qui suffit amplement à situer la singularité comme l’intérêt d’un magazine de cinéma ayant choisi de placer le récit journalistique au coeur de son propos. Mais aussi, tant qu’à faire, de prôner les vertus du pas de côté, de la diversité et de la primauté au reportage pour mieux s’affranchir de la dictature de l’actualité.

Privilégier le temps long

La condition d’une pérennité qui, euphémisme, ne coulait pas de source dans un secteur guère épargné par les turbulences? Rédacteur en chef adjoint d’un titre qu’il a rejoint en 2013, Axel Cadieux complète: « Derrière So Film, il y a un groupe, So Press, qui faisait déjà So Foot et qui a ensuite lancé Society. C’est un groupe qui fonctionne avec des permanents, mais aussi avec un vivier de pigistes ayant acquis un vrai savoir-faire dans la narration d’un récit. Si So Film a pu s’implanter, c’est au travers de ce savoir-faire dans la capacité à raconter des histoires et à avoir un pas de côté. La critique, on en fait un peu, elle est importante, mais elle ne fait pas lire le magazine. Si les gens ont acheté So Film au début et continuent à le faire, c’est vraiment pour des questions d’écriture, avec un souffle et une incarnation dans la manière de raconter le cinéma qui, moi, me manquaient peut-être un peu. Je n’avais pas forcément envie non plus qu’on me parle tout le temps d’actualité, et le magazine l’a très vite délaissée pour se permettre de parler du cinéma premier des années 10 ou 20, raconter un fait divers issu des années 30, se permettre un reportage au Venezuela ou au Viêtnam, il n’y avait pas vraiment de limite. Et ça a apporté un vent frais qui a pu expliquer sa pérennité. »

Si le titre a su imposer sa griffe, c’est aussi parce que la marque So Film carbure à l’évidence à l’envie et au plaisir, vertus hautement communicatives et ciment d’une ligne éditoriale allant de Xavier Dolan à l’empire HBO, de Mulholland Drive à Wakaliwood, la fabrique de séries Z en Ouganda. « On a un pool d’une cinquantaine de collaborateurs réguliers qui, pour certains sont là depuis les tout débuts, pour d’autres, depuis l’an dernier, quand on a fait un appel à pigistes -on attend toujours de nouvelles plumes. Ils connaissent un peu notre ADN et nous proposent plein d’idées. Si on me pitche un sujet en cinq lignes, et que je me dis « j’ai envie de lire la suite », j’ai su être excité par le truc, on m’a vendu un monde, une époque ou un personnage, quelque chose dont je me dis « il y a un truc spécial, je ne l’ai pas encore lu, et j’ai envie d’en savoir plus », ma réponse est « vas-y » ».

La crise sanitaire, So Film en a bien sûr ressenti l’impact, moins que d’autres toutefois, dès lors que se voulant déconnecté de la stricte actualité. « La fermeture des cinémas, on la regrette évidemment, et on milite activement comme on peut pour la réouverture des salles, mais elle n’a pas vraiment impacté la ligne éditoriale du magazine. » L’impossibilité de se déplacer bien, qui a pesé sur les reportages qui garnissent ses colonnes. Mais qui ont pu, pour certains, être remodelés -moins de rencontres, plus de Zoom. Comme l’a été le magazine, objet, en novembre dernier, d’un lifting financé notamment par un crowdfunding, pour se décliner désormais à rythme bimestriel sur 132 pages contre 100 précédemment. « Il y avait une envie de faire plus long et de prendre le temps de faire de beaux objets », conclut Axel Cadieux. Manière aussi, incidemment, de concilier l’agréable et le nécessaire, alors que l’équation économique de la presse papier se pose avec toujours plus d’acuité…

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici