Myriam Gendron, folk furieuse

En anglais et en français, la Canadienne Myriam Gendron dépoussière le répertoire traditionnel nord-américain. Portrait.

“Je viens de donner ma démission. Ça faisait quatorze ans que je travaillais dans la même librairie à Montréal. J’ai bossé un peu dans tous les rayons. Là, je m’occupais de vendre les livres aux institutions.” Chez Myriam Gendron, l’amour des notes va de pair avec celui des mots. La Canadienne a étudié la littérature à l’université et son premier album, Not So Deep as a Well, reposait sur la mise en musique de poèmes de Dorothy Parker. “Un accident, avoue-t-elle. Je me promenais dans une librairie anglophone et j’ai été attirée par une jolie édition de 1936 avec des dorures. Un recueil de sa poésie. J’ai lu le premier poème et il ressemblait à une chanson. Pareil avec le deuxième. Je l’ai acheté en me disant que j’essaierais d’en faire des morceaux.” Pour le plaisir et pour s’en souvenir. Jusqu’à ce que son copain les envoie à des labels. “Je voulais réenregistrer. Ils ont dit: “Surtout pas. On ne touche à rien.” C’est le côté vraiment cru, pas poli, qu’ont aimé les gens. Mais je n’ai pas tourné. J’étais dans la maternité…”

Myriam Gendron est née à Ottawa, dans l’Ontario, en 1988. Elle a grandi au Québec, à Gatineau. Et à l’âge de 10 ans, elle s’en est allée vivre à Washington où son père, journaliste, avait décroché un poste de correspondant à l’étranger. “C’était à l’époque de l’affaire Monica Lewinsky. On y est restés trois ans avant de déménager à Paris.” Trois ans plus tard encore, la famille s’installait à Montréal, où elle vit depuis.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ses parents n’étaient pas littéraires ou mélomanes. Myriam a juste croisé la route de professeurs dévoués qui avaient monté un programme spécial de musique dans son école de quartier. “Dès la maternelle, tous les enfants apprenaient le violon. Et un sur trois pouvait poursuivre la formation. Piano, chant choral, flûte à bec, violoncelle, xylophone… Mon initiation à la musique s’est faite comme ça. Washington a mis fin aux cours de musique mais vers 12 ans, j’ai commencé à chipoter à la guitare de ma sœur. C’est devenu mon instrument.”

Myriam Gendron trouve rapidement un refuge dans la littérature. Le déclic s’opère vers l’âge de 14 ans, avec Henry Miller. “J’avais déjà ressenti un truc avec Baudelaire, avec quelques textes de Balzac. Mais Miller, c’est un choc. Ce sentiment que tu as trouvé quelqu’un qui comprend vraiment qui tu es. Tu as l’impression de te connecter avec l’auteur, que toutes tes pensées sont noir sur blanc couchées sur papier. C’est fort. Il y a chez lui une recherche de vérité, du complètement décomplexé.”

En musique, avant de s’éprendre de John Fahey, Gendron a d’abord flashé sur Nirvana et Kurt Cobain. Puis sur les singers-songwriters et les chansons à textes. Ado, à Paris, Myriam joue beaucoup dans le métro. “Je reprenais Leonard Cohen, Bob Dylan, des trucs plus rock aussi, mais toujours avec une guitare acoustique. Ça marchait bien. Je me faisais beaucoup d’argent. Puis j’ai toujours aimé chanter. C’est thérapeutique.”

Vrai, direct et intemporel…

Gendron parle de Jacques Brel et de Georges Brassens. De sa mère qui enseignait le français à des adultes en entreprise. Puis aussi de son ancien voisin, Leonard Cohen. “Cohen, c’est la littérature et la musique qui se rejoignent. Il habitait dans le quartier portugais quand je bossais, vers 16-17 ans, dans la pharmacie où il venait acheter son papier toilette. Parce que chez nous, ça s’achète en pharmacie. Je l’adorais. Je l’écoutais sans arrêt. Mais je ne savais pas vraiment à quoi il ressemblait. Je l’ai repéré grâce à sa carte de crédit.”

Gendron aime cette idée chère à Cohen qu’il faut chanter comme on parle. Avec le même naturel, contre les artifices. Toucher à cette vérité, cette authenticité, cette manière très vraie et directe de dire les choses. “Je cherche ça dans l’art en général et ça transparaît dans ma manière de chanter. Je me suis toujours opposée au faux. Il représente tout ce qui m’irrite dans le monde.”

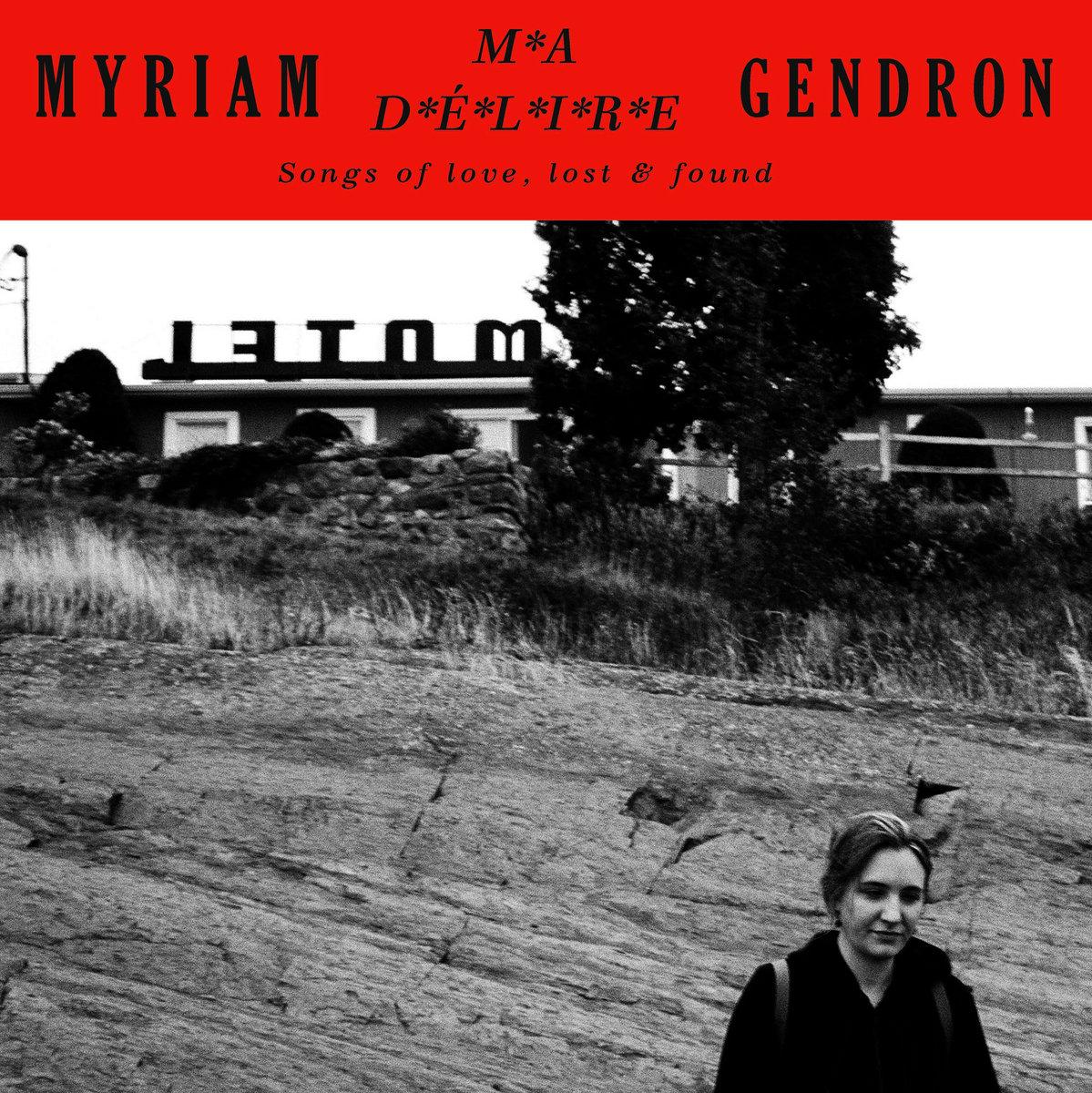

Sorti l’an dernier, l’album Ma délire – Songs of Love, Lost & Found est né avec l’adaptation en 2016 d’un air traditionnel. “J’ai réalisé que je ne connaissais à peu près rien du folklore québécois à part des clichés, des rigodons, des trucs de fête. Ces chansons ne font plus partie de la culture populaire ici. Depuis les années 60, on les a en quelque sorte jetées à la poubelle en même temps que la religion catholique. Elles sont un peu restées figées dans le temps parce qu’on a arrêté de les chanter. Mon objectif, c’est de les faire revivre en les transformant, en les adaptant à ma réalité contemporaine. Elles sont riches et capables d’accueillir une pluralité de choses.”

Pour répondre à son héritage, à son bagage culturel pluriel, Gendron a fouillé dans l’anthologie de Harry Smith (Anthology of American Folk Music) et dans son équivalent québécois: les archives du folklore de l’université Laval. Elle s’est aussi promenée sur Internet et à la bibliothèque du Congrès… Elle s’est imprégnée des mélodies, des thèmes, des ambiances avant de s’installer avec ses guitares et de suivre ses instincts.

Poor Girl Blues est la rencontre d’une vieille chanson de blues, Poor Boy Long Ways from Home, et d’un morceau traditionnel québécois, Un Canadien errant, qu’a chanté Cohen. “J’ai voulu créer un pont entre ces chansons de paradis perdu. En réaction, certainement, à toutes les politiques identitaires de ces dernières années.” Shenandoah part d’un vieux chant de marins. Il s’adresse à un chef autochtone dont il est amoureux de la fille à l’époque de la traite des fourrures. “Je ne suis pas une ethnomusicologue. C’est pour moi un processus intuitif. Ces chansons ont le côté intemporel que je recherche dans la musique. J’ai aussi écrit des morceaux du disque et c’est ce que j’essaie d’atteindre: des mélodies qu’on a l’impression de connaître depuis toujours même si on ne les a jamais entendues. Elles sont pour moi comme un tremplin vers une affirmation de moi, de la vie, de ce qui m’est important. C’est ça le folk. C’est à ça qu’il a toujours servi. Les gens chantent depuis toujours pour parler de leur réalité.”

Le 08/11 aux Brigittines (Bruxelles) et le 09/11 à Het Bos (Anvers).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici