Bandes à part (4/7): les skinheads, ska, foot, bastons et xénophobie

Nés à la fin des années 60 de la rencontre entre des jeunes prolétaires mods anglais et des rude boys jamaïcains, les Skinheads ont perdu leur image multiculturelle pour devenir le symbole d’une racisme violent et primaire.

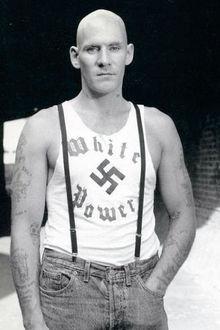

Pour beaucoup, ils constituent l’un des mouvements les plus violents, dérangeants et inquiétants qu’ait pu enfanter la jeunesse. Indéfectiblement associé à l’image du gros dur bas du front (tout en étant l’un de ses électeurs), la boule à zéro, nazi, sauvage et consommateur de bière tiède. La mort du jeune militant d’extrême gauche Clément Méric tué lors d’une rixe par des skins issus du groupuscule Troisième Voie avait encore en 2013 accouché de tout son lot de stéréotypes, d’amalgames et de clichés. « Skinhead ou skin. Jeune dont le crâne rasé sert d’expression à une mode violente et agressive d’inspiration militaire »: même la définition du Larousse est taillée pour effrayer la ménagère…

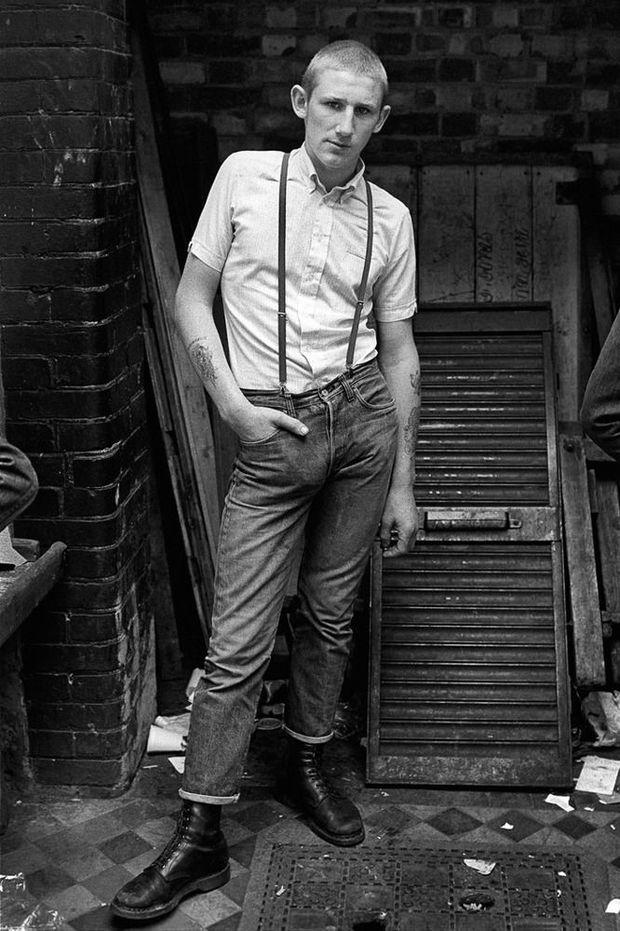

Le skinhead (de l’anglais skin « peau » et head « tête ») n’est pourtant au départ qu’un jeune prolétaire britannique à la « coupe d’été ». Il débarque entre le milieu et la fin des années 60 en Angleterre quand un certain nombre de Mods décident de se tourner vers leurs racines working class. « En 1968, il était aisé de distinguer les skinheads des autres personnes grâce à leur tenue, leur apparence, le genre de musique qu’ils appréciaient et leur comportement ouvertement agressif, explique le photographe Nick Knight dans son ouvrage collaboratif Skinhead. Les sixties avaient vu une glamourisation de la jeunesse -avec tous les excès possibles et imaginables-, et en soi l’émergence du look skinhead représentait une véritable contre-révolution. »

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A l’époque, les cheveux (très) courts sont généralement associés aux prisonniers, aux soldats, aux matons, aux ouvriers… Petits frères des Mods qui se prennent pour des dieux avec leurs costumes italiens et leurs Vespas, les skinheads naissent de leur essoufflement et de leur division en deux groupes distincts: le clan des branchés et étudiants en arts, dits « Fashion Mods », dont ils rejettent les aspirations bourgeoises, et celui des « Hard Mods » qui leur donnera naissance.

A l’époque, une bonne partie des Mods (première génération réellement bénéficiaire de la société d’abondance chère à Macmillan) en termine avec le dandysme et l’élégance, le rhythm’n’blues, la soul et le jazz pour rejoindre le mouvement hippie et ses grands idéaux. Les autres, ceux qui sortent des banlieues et des couches populaires, s’opposent à leurs aînés pour qui les barrières sociales ne seraient que « des vieilleries à dégager ». Sentant venir la prise de pouvoir de la classe moyenne, ils revendiquent leur identité ouvrière dont ils redoutent la disparition et la soumission mais restent des black music lovers. Ils sortent dans des clubs comme le Ram Jam, où ils fréquentent de jeunes Noirs, immigrés ou fils d’immigrés jamaïcains dont ils aiment les cheveux courts, les pantalons feu de plancher et un argot qu’ils n’hésitent pas à emprunter.

Mode vestimentaire et musicale rattachée à aucun mouvement politique mais illustration de l’influence exercée par les formes culturelles noires sur les subcultures britanniques, la première vague skinhead doit beaucoup à ces rude boys, voyous qui flirtent avec la délinquance et qui les fascinent par leur insoumission et leur vitalité. Les Teds avaient le rock’n’roll. Les Mods avaient la soul, le son de la Motown et le British Beat. Les Skins, eux, s’accaparent la musique que les communautés noires du South East londonien ont emportée dans leurs bagages et dont les Modernistes étaient déjà des adeptes: le ska et le rocksteady. La connaissance des derniers soundsystems en vogue est d’ailleurs un signe de reconnaissance chez les premiers skins. Les pubs anglais de l’époque refusent souvent l’accès de leur établissement aux jeunes Noirs. Les espaces d’expression et d’affirmation que sont les soundsystems propagent leur musique.

Avec leur pouvoir d’achat (aussi relatif soit-il), les skinheads permettent à des artistes comme Max Romeo et Lloyd « Charmers » Tyrell de rentrer dans les charts. C’est bien simple: entre 1968 et 1972, les audiences du ska, du rocksteady et du early reggae sont telles qu’il s’en vend davantage sur le sol anglais qu’en Jamaïque. Les skinheads participent grandement à leur développement et à leur succès populaire et les musiciens jamaïcains le leur rendent bien. Ils leur dédient clairement des morceaux: Skinhead Train de The Charmers, Skinhead Revolt de Joe The Boss, Skinhead Invasion de Laurel Aitken ou encore Skinhead Speak His Mind et Skinheads Don’t Fear des Hot Rod Allstars… Mettent des skins sur la pochette de leurs disques de reggae. Le signe d’une reconnaissance, d’un respect partagés mais aussi évidemment d’une stratégie commerciale.

Les premiers skins s’entendent bien avec leurs voisins jamaïcains. De nombreux Noirs sont d’ailleurs skinheads et possèdent leur propre bande comme les Kilburn Black. « J’ai grandi en même temps que le premier mouvement skinhead anglais, quand un skinhead était encore un fan de reggae, obsédé par son image et absolument pas raciste, expliquait en 2003 Paul Simonon aux Inrockuptibles. J’ai grandi parmi les Jamaïcains et ils m’ont appris beaucoup de choses sur l’élégance. Par exemple, si je mettais des bretelles, il fallait que dans le dos, elles descendent droit le long de la colonne vertébrale. »

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lames de rasoir, étoiles de ninja et fléchettes

Très tôt cependant, les skins affichent leur goût pour la castagne. Un amour non dissimulé qu’ils s’en vont consommer dans les stades de foot où la violence est apparue au début des années 60, générée par la jeunesse working class et banalisée dans un milieu du sport qui rime de plus en plus avec affaire de pognon. Phénomène bien encombrant pour les responsables de clubs qui cherchent à attirer des familles à leurs rencontres, les affrontements avec la police et les supporters adverses offrent à ces jeunes d’origine modeste un pouvoir et une excitation qui ne leur sont d’habitude pas permis. Etoiles de ninja, peignes aiguisés, lames de rasoir glissées entre les doigts ou sur les bottes… Les skins rivalisent d’ingéniosité et font usage d’armes les plus diverses, souvent planquées dans des poches secrètes cousues dans la doublure de leurs vestes. La Millwall brick n’était par exemple qu’un simple journal roulé en plusieurs épaisseurs qu’ils rigidifiaient à l’aide d’un liquide, et, en 1969, ils auraient aussi nourri un intérêt soudain pour le lancer de fléchettes…

« Les skins usent du seul pouvoir qu’ils possèdent: celui de n’avoir (quasiment) rien à perdre. » Certaines bandes peuvent compter jusqu’à 200 membres. Les filles sont rares mais acceptées et se révèlent d’ailleurs fort pratiques quand il s’agit de dissimuler des armes et des pilules. Mais à l’époque, les skins ne se battent pas que pour les couleurs de leurs footballeurs préférés: ils s’affrontent aussi pour contrôler leur territoire, leur quartier. Une violence qui s’explique sans doute en partie par le changement en profondeur des grandes villes sur le plan urbain. Ils détestent les Pakistanais, oui. Mais abhorrent aussi les homos, les rockeurs et les étudiants…

Skinhead et nationalisme

Début des années 70, quand le reggae, musique récréative, se fait le support d’une foi mystique et ethnocentrée, le principal véhicule du rastafarisme, les skinheads se sentent exclus. Ils perdent contact avec les rude boys devenus rastas… Volontairement hostile à la politique et aux syndicats, le mouvement skin se radicalise à la fin de la décennie, peu à peu abandonné par ses éléments les plus modérés (lassés des stigmatisations et des arrestations par la police). Après s’être faits tout petits de 1972 à 1976, les skinheads se réveillent et répondent aux dommages collatéraux du choc pétrolier de 1973 et de la politique économique libérale menée par Margaret Thatcher: l’abandon de la classe ouvrière et sa précarisation économique et sociale. « Dans les années 70, j’étais une espèce de punk artiste de classe moyenne, expliquait l’an dernier au Vice Tobby Mott, auteur de Skinhead: An Archive. Le truc cool du punk à l’époque, c’était qu’il s’agissait vraiment d’un mélange où les classes sociales et les races n’avaient pas d’importance. Mais à la fin des années 70 et au début des années 80, le mouvement punk s’est retrouvé divisé. D’un côté, il y avait les punks de gauche et de l’autre, il y avait la culture skinhead. »

Les skinheads des années 80 tirent leurs racines du punk et certains groupes comme Sham 69 oscillent entre les deux cultures mais le torchon brûle. La scission est inévitable avec ces mecs souvent issus d’écoles d’arts, beaucoup plus friands de références culturelles, moins violents et moins extrémistes dans leurs slogans et tracts.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Madness, comme d’autres groupes du label 2Tone, attirait au départ énormément de skinheads avec ses reprises de ska et de rocksteady mais étiqueté fasciste par la presse, il préféra se séparer de cette partie de son public. Les skins se rabattent alors sur des groupes prêts à jouer dans toutes les conditions, notamment à l’occasion des bastons… Apparus en 1980, les groupes Oi!, pro britanniques, pro ouvriers, s’approprient les refrains et la mentalité des tribunes de stade de foot mais auront tout autant de mal à éviter les amalgames entre leurs propres supporters et ceux du National Front et du British Movement qui se mettent à les suivre. Cette étrange tentative de récupération d’un courant musical et d’une contre-culture popularisera, avec l’appui des médias et de leurs raccourcis, l’accoutrement skinhead au sein des milieux nationalistes.

Le mouvement skin se caractérise par un nombre assez incroyable de fondamentales contradictions. Il a l’image et un noyau racistes mais trouve ses racines dans le métissage. Sa deuxième vague a adopté un rôle politique totalement absent du mouvement des origines qui se méfiait de tous… Et que dire des jeunes gays de Grande-Bretagne qui se sont étonnamment mis à revêtir le costume de leurs oppresseurs? Après les avoir redoutés, voire craints, les homosexuels s’habillaient comme eux et des centaines de skins gays se promenaient sur King’s Cross. Même Nicky Crane, considéré comme l’un des plus célèbres skinheads de tous les temps, un raciste convaincu, leader du Mouvement britannique, a fait son coming out… Le sulfureux Bruce LaBruce, figure de proue du cinéma underground queer qui a commencé sa carrière artistique dans des fanzines punk homosexuels, a d’ailleurs incarné un coiffeur amoureux d’un jeune skin dans son premier film, No Skin Off My Ass (1991). Aujourd’hui, si leur image est plus stéréotypée et ancrée dans les esprits que jamais, les skinheads restent profondément divisés, que ce soit sur leurs références musicales ou leurs attaches idéologiques.

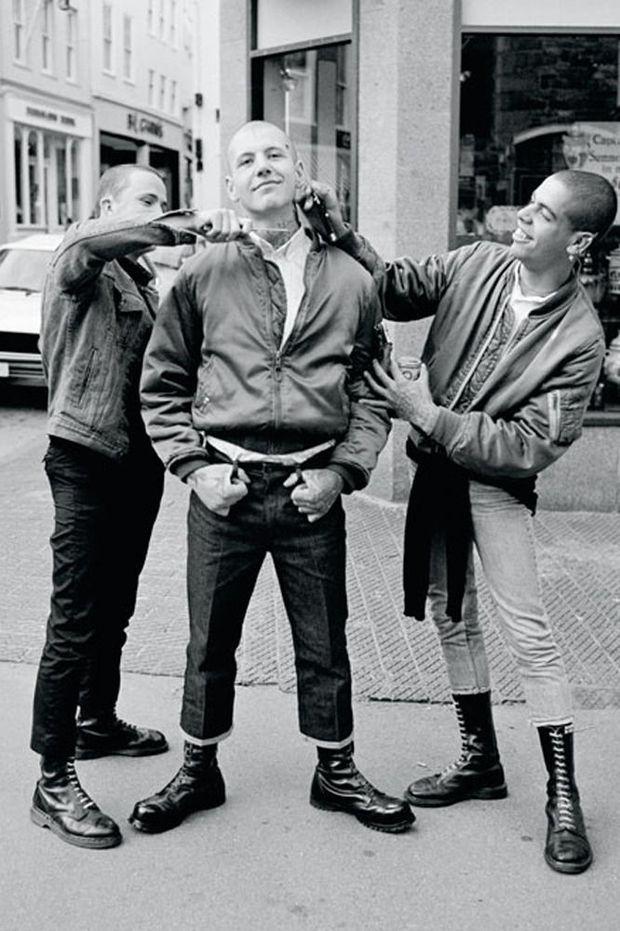

1. La coupe

L’expression « skinhead » avait déjà été utilisée pour parler des Marines américains, mais la coupe des skins est différente de celle, en brosse, rasée sur les côtés et plus longue sur le dessus, des militaires. Souvent présenté comme un signe anti-hippie, le cheveu (très) court répond à des normes de sécurité (les skins sont des ouvriers), permet d’échapper à la police montée et est aussi un choix plus prudent en vue des bagarres.

2. Les bretelles

Si elles furent longtemps considérées comme des sous-vêtements (aux Etats-Unis, il fut même interdit d’en porter sans veste ou manteau sous peine de se faire pincer pour indécence vestimentaire), les bretelles sont portées fièrement chez les skins. Signe à la fois de rébellion et d’appartenance à un groupe social. « Leurs jeans serrés n’avaient vraiment pas besoin d’aide pour rester en place », notait dans les années 60 le Times. A la fin des seventies, les Skins finiront d’ailleurs par les laisser pendre.

3. Le jeans (souvent) retroussé

Pour se couvrir les jambes, c’est le jeans (à l’origine un vêtement de travail) qui avait les faveurs des skinheads. Remplacée par le Wranglers dans les Midlands et le nord de l’Angleterre en 1970, la marque Levi’s a toujours été numéro 1 à Londres. Elle était la seule à fabriquer un authentique « Sta-Prest » (pour stay pressed): un futal infroissable qui ne nécessitait pas de repassage.

4. Les Dr. Martens

Les chaussures coquées qui se devaient d’être étincelantes furent une arme extrêmement pratique avant d’être bannies des stades de football. A fortiori quand les paires étaient décorées de pointes en acier. Elles permettaient aussi de faire du bruit et des étincelles…

5. Les lacets

Blancs en signe d’appartenance au White Power (clubs des nationalistes et des néo-nazis), rouges pour démontrer qu’ils sont des Redskins de communistes ou encore noirs en cas d’apolitisme: coquets, les Skinheads vont jusqu’à imposer un code couleur à leurs lacets. Le jaune était à l’occasion signe d’ultra violence.

Artefacts

Skinhead Moonstomp (1970)

« I want all you skinheads to get up on your feet, put your braces together and your boots on your feet and give me some of that oooold moooonstomppin. » Ainsi commence l’un des plus célèbres disques de chevet skin. Aussi connu sous le nom de The Bees, The Pyramids, Seven Letters ou encore Zubaba, Symarip fut l’un des premiers groupes de reggae skinhead. Même si le spécialiste Harry Hawke considère le son de ces productions comme en dessous de tout, le groupe britannique a offert au mouvement quelques-uns de ses hymnes: Skinhead Girl, Skinhead Jamboree ou ce Skinhead Moonstomp qui a donné son nom au disque et est basé sur un titre, Moon Hop, de Derrick Morgan (Bob Marley, Desmond Dekker, Jimmy Cliff).

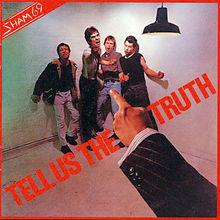

Tell Us the Truth (1978)

Créé par Jimmy Pursey (un ancien skinhead qui s’est laissé pousser les cheveux) dans le Surrey industriel, Sham 69 représente à lui seul la dichotomie qui ronge la culture skin… Porte-parole antiraciste de la classe ouvrière, Sham 69 a été suivi dès la sortie de son premier album Tell Us the Truth par des skinheads violents et xénophobes. Rapidement infiltré par le National Front, son groupe de fans (la Sham Army) a semé la terreur et transformé ses concerts en batailles rangées. Pursey fera tout ce qu’il pourra pour raisonner et éduquer ses auditeurs, participant notamment à des événements de l’organisation Rock against racism. Rien n’y fera. Sham 69, pionnier du mouvement Oi! (punks de la rue aux chansons pour stades de foot), préférera rompre dès 1980.

Made in Britain (1982)

Peu de gens le savent mais c’est dans un téléfilm d’Alan Clarke et la peau d’un jeune skin, une croix gammée entre les sourcils, que Tim Roth commençait au début des années 80 sa carrière d’acteur. Alors âgé de 21 ans, celui que révélerait le Reservoir Dogs de Tarantino campait dans Made in Britain un skinhead de 16 piges condamné à un placement de six semaines en centre social pour dégradations d’habitation, vol et violence raciale. Rebelle à toute forme d’autorité, en opposition avec une société ultra libérale, Trevor préférerait sniffer de la colle et piquer des bagnoles que tenter de se réinsérer. Mais certains sont prêts à tout pour le remettre dans le droit chemin… Commandé par la BBC et diffusé en 1987 par Antenne 2, ce téléfilm de 76 minutes est disponible en DVD.

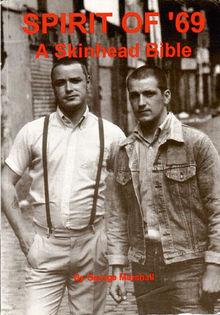

Spirit of 69: a skinhead bible (1991)

Depuis longtemps épuisé (tant dans sa première édition que dans la seconde), d’ailleurs vendu d’occasion entre 131 et 283 euros sur Amazon, Spirit of 69 est l’oeuvre de George Marshall. Auteur de plusieurs skinzines britannique des années 90 (Zoots, Skinhead Time), le mec de Glasgow signe une espèce de bible du skin qu’il examine sous toutes les coutures et qu’il tente de dépêtrer de sa réputation néo-nazie sans omettre son virage politique à l’extrême droite. Look, musique, attitude et travers depuis 1969 jusqu’au début des nineties… Riche en informations, photos et illustrations, Spirit of 69: a skinhead bible s’adresse autant aux initiés qu’au grand public et rompt avec les clichés.

This is England (2007)

Film largement autobiographique (son réalisateur Shane Meadows a fait partie d’une bande de skins au début des années 80), This is England retrace l’inquiétant et violent parcours de Shaun dans une ville côtière du nord de l’Angleterre. Le gamin de 12 ans vient de perdre son père dans la guerre des Malouines quand il se lie d’amitié avec une bande de skinheads locaux. Emmené par Combo qui a adhéré aux thèses du front national en prison, le petit groupe entre en guerre contre les immigrés. This is England est à la fois un récit d’apprentissage et une plongée dans la culture skin. Meadows reprochait à Romper Stomper et American History X de n’en montrer que les aspects négatifs. Il s’y frotte avec davantage de nuances.

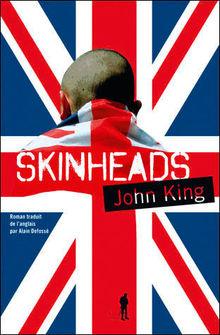

Skinheads (2008)

Déjà auteur d’une trilogie, entamée en 1997 par The Football Factory, suivant le quotidien mouvementé d’une bande de hooligans à Chelsea, puis d’un ouvrage dédié aux rockeurs à crêtes (Human Punk), le romancier John King poursuit son exploration sociale des cultures populaires britanniques et se penche spécifiquement dix ans plus tard sur le cas des skinheads. A travers le portrait de Terry, skin malade amateur de son jamaïcain, veuf, père de famille, proprio d’une société de taxis, de son neveu Ray et de son fils Laurel, « qui pourrait bien s’écarter du droit chemin et rejoindre les hippies », King dépeint une certaine Angleterre. Trois générations de Brits, trois générations de skins dans un univers social désolé et le contexte résigné du XXIe siècle alors naissant.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici