L’homme qui donnait faim

Magicien du tourment, Leonard Cohen était à la fois un fabricant de mémoire érudite, un éternel amoureux et un homme formidablement attachant. Récit d’une triple rencontre et des derniers jours prémonitoires.

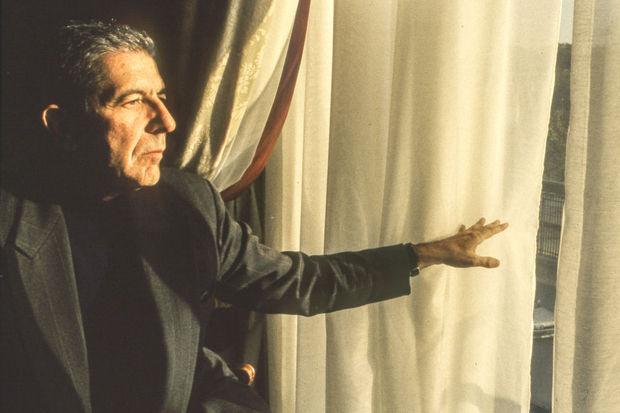

Hier soir, je postais sur FB une photo de Leonard Cohen prise à Paris en 1992, en écrivant texto : « En ces temps mesquins, pourquoi ne pas penser à de bonnes choses ? Par exemple à Leonard Cohen et à son splendide nouvel album, You Want It Darker ? (…) L’un des hommes les plus charmants et drôles jamais rencontrés ». Et ce matin, j’apprends que Leonard est mort.

Il y a quelques jours, je rédigeais pour Focus un papier à paraître la semaine prochaine sur le thème des « morts-vivants » partant de la phrase controversée prononcée en octobre par le même Cohen disant « Je suis prêt à mourir ». Déclaration sur laquelle il revenait ensuite en prétendant vouloir vivre jusqu’à 120 ans. Curieux jeu de pistes entre le sentiment d’être vivant et celui, immanent, de ne plus l’être du tout dans un futur proche.

Il est au coeur de You Want It Darker, splendide album enveloppé des brumes de l’enfance par ses sonorités juives et l’évocation d’une ancienne fiancée disparue, la fameuse Marianne de So Long…Album de mélancolie intemporelle où les lumières noires de la vieillesse dessinent un talent qui refuse, lui, de faiblir.

Aujourd’hui vendredi -histoire d’en finir avec les signes- on devait rencontrer Antoine Pierre, le jeune et brillant batteur de TaxiWars, formation menée aux vocaux par Tom dEUS Barman. Aux aurores de ce vendredi 11 novembre, celui-ci envoyait un sms de grande tristesse aux membres du groupe parce que pour Barman comme pour tant d’autres musiciens, Cohen incarnait un exemple, un maître, un narrateur supérieur.

Grand cru blanc

Toutes qualités qu’on avait en tête en l’interviewant pour la première fois à l’automne1992 à l’Hôtel Ritz à Paris. Songeant à ces vers où il convoque le jugement de Dieu ou peut-être celui de la musique : « Now I’ve heard there was a secret chord/That David played, and it pleased the Lord/But you don’t really care for music, do you ? ». Pour mieux parler du désir : « You saw her bathing on the roof/Her beauty and the moonlight overthrew you/She tied you to a kitchen chair/She broke your throne and she cut your haïr/And from your lips she Drew the Hallelujah ».

Références clairement bibliques d’un compositeur menant ses chansons comme autant de psaumes où le mysticisme n’est jamais si loin du plaisir. Hallelujah, sortie fin 1984, aura davantage de succès dans la bouche de John Cale et de Jeff Buckley, donnant lieu à des dizaines de versions et même un livre intégralement consacré à sa fabrication et son interprétation (1).

Mais Leonard en est l’auteur, princier pour ne pas dire impérial. Dans le décor rococo d’une suite parisienne exagérément luxueuse, Leonard Cohen, compositeur de cette chanson-monument et de quelques autres bornes existentielles, semble d’une toute autre gravité. M’accueillant en débouchant lui-même -et non pas un loufiat quelconque- une bouteille de grand cru blanc, loin des vapeurs philosophales de ses disques.

Costume anthracite et beau visage grave constamment déridé de possibles souffrances par un sourire franc et une ironie filante. Il se rappelle ses débuts sixties à Montréal : « J’écrivais des poèmes et en même temps, je jouais dans un groupe de country and western. J’avais publié deux nouvelles mais je ne pouvais pas en vivre, donc je me suis dit « Devenons chanteur country » et je suis parti pour Nashville. En chemin, je me suis arrêté à New York pour arriver en pleine renaissance folk. Des gens comme Joan Baez, Bob Dylan, Judy Collins créaient une atmosphère qui pouvait me convenir ».

Il parle aussi de la communauté juive de Montréal -« à la fois ouverte et conservatrice »- de sa guerre aux côtés d’Israël en 1973 -« je n’ai pas aimé ce que j’ai vu… »- de sa vie à Los Angeles et des femmes. Pour lesquelles il admet s’être mis à l’écriture comme on prépare le trekking de toute une vie.

Blonde mousseuse

Moins de deux ans plus tard, à l’été 1994, seconde rencontre sur le toit d’un hôtel près de la Grand-Place de Bruxelles pour l’émission Intérieur Nuit. Toujours le même contraste intrigant entre le sens immédiat de l’hospitalité -« il fait chaud, buvons donc une bière »- et la recherche des temps perdus.

Celui des liens amoureux défaits et de Dieu, évoqués dans Hallelujah : « C’est comme dans les westerns, c’est le premier qui dégaine qui gagne. Tout le monde dit que Dieu est amour et que l’amour est Dieu mais ce que j’ai appris de l’amour est qu’il était une lutte entre la vie et la mort ».

On parle aussi de l’identité canadienne et de ce qu’il en reste après avoir longtemps habité à Londres, sur les îles grecques et près de Los Angeles : « Je suis une personne loyale. Mon grand-père a été, lors de la Première Guerre mondiale, membre de l’expédition canadienne contre les Allemands. Moi, j’ai été boy scout et sea scout canadien, j’aime le Canada, j’aime Québec, Montréal, j’aime ma rue (sourire). Lorsque les gens parlent de séparer le Canada en deux entités, l’une francophone, l’autre anglophone, je propose plutôt une solution géologique. On devrait se séparer de l’Amérique du Nord et se laisser dériver jusqu’aux côtes de Floride, le climat y est meilleur (sourire) ».

Une blonde mousseuse à la main, sous le cagnard bruxellois, Cohen dément les exactions commises sous le sceau amoureux, celle par exemple voulant qu’il eût uriné dans l’humidificateur de scène de la chanteuse Jennifer Warmes : « Jennifer est une grande chanteuse mais elle ne possède pas réellement une connaissance complète des mécanismes de l’humidificateur »…

Avoir faim

Printemps 2007. Treize années ont passé et le désormais septuagénaire Leonard Cohen est sur la scène d’un club londonien aux allures de speakeasy, en bordure d’Oxford Street. Il y a accompagne sur deux titres sa fiancée, d’un quart de siècle sa cadette, la délicieuse brune américaine Anjani.

Leonard a écrit les textes de son album jazzy et l’a produit. Au fond, pourquoi demande t’on à Anjani : « Je lui prépare à dîner chaque soir, ce qui pourrait bien avoir un rapport avec cela (…) nous nous sommes rencontrés en 1984 et il cherchait une chanteuse pour les backing vocals d’Hallelujah (…) un jour, après lui avoir interprété une chanson, Leonard m’a dit : « C’était vraiment bien, mais pourrais-tu la chanter comme si tu étais une femme au bord de la mer qui a absolument tout perdu ? ».

Anjani parle aussi du chemin spirituel mené avec Leonard pour combattre les périodes de dépression et lorsqu’au petit déjeuner le lendemain du mini-concert, elle évoque la drôlerie de Leonard, celui-ci apparaît…Complimentant sa compagne -« Tu es merveilleuse ma chérie »- puis se retournant vers moi : « Vous n’êtes pas mal non plus ».

Mais Anjani, quelle est la qualité principale de Leonard ? « Je dirais que sa qualité principale est qu’il sait toujours quand j’ai faim ». Nourrir les autres, Monsieur Cohen l’a fait pendant un demi-siècle d’élégance, d’intimité et d’émotions complexes insinuées en chansons majeures. Elles nous manqueront, c’est sûr. Et lui, plus encore.

Philippe Cornet

(1) « The Holy or the Broken : Leonard Cohen, Jeff Buckley & The Unlikely Ascent of « Hallelujah »

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici