Qu’en est-il du rêve (littéraire) américain?

Pendant trois jours de rencontres à Vincennes, le Festival America aura sondé l’Amérique du Nord telle qu’elle se fantasme et s’écrit. Une 7e édition panoramique, en prise sur une fascination partagée.

36.000 curieux se pressant aux portes de l’auditorium Hemingway, de l’espace Truman Capote ou de la salle Carson McCullers, 105 auteurs (parmi lesquels Donald Ray Pollock, Richard Ford, Margaret Atwood ou Philipp Meyer (lire le Focus du 26 septembre) invités à débattre sur la violence en Amérique ou l’héritage d’un Raymond Carver: le temps d’un week-end, Vincennes aura vécu son bisannuel quart d’heure américain. Sur l’impressionnante liste de ses intervenants, Steven Sampson, Américain exilé à Paris et fin observateur de la scène littéraire outre-Atlantique. Spécialiste de Philip Roth, à qui il a consacré une thèse et un dyptique (Corpus Rothi I et II, éds Léo Scheer), journaliste et critique au Monde et à la Nouvelle Quinzaine Littéraire, Steven Sampson a récemment publié Côte Est-Côte Ouest, essai dans lequel il décortique de son regard décapant, savant et ludique la jeune création nord-américaine -de Bret Easton Ellis à Jonathan Franzen, en passant par Nicole Krauss, David Foster Wallace ou Chuck Palahniuk. L’occasion de soumettre quelques lieux communs à l’esprit critique et sans langue de bois d’un homme à cheval sur l’Atlantique: le skyline américain, cela fait 20 ans que Sampson le scrute depuis ses positions parisiennes.

Vous êtes arrivé en France en 1994. Dans quelle mesure ce voyage vous a été inspiré par cette tradition d’intellectuels américains exilés à Paris: Henry Miller, Hemingway, Anaïs Nin?

Tout est parti d’Hemingway. Il avait choisi l’Europe pour ses premiers livres, et cette vie me semblait tellement romantique. D’ailleurs, encore aujourd’hui pour les Américains, la légende du périple d’Hemingway est plus parlante que la véritable histoire de la culture européenne. On va à Paris, Madrid, Pampelune pour y suivre ses traces. Vous savez, Hemingway est l’auteur du XXe siècle qui a le plus influencé la langue des auteurs américains. Encore plus que Faulkner sans doute. Et puis à 22 ans, j’ai découvert Henry Miller –Tropique du Cancer (roman dans lequel Miller raconte ses années parisiennes. Publié en 1934 à Paris, il sera interdit pour obscénité jusqu’en 1961 aux States, ndlr): ça m’a rendu dingue. Je ne savais même pas qu’on pouvait écrire comme ça. C’était sensuel, magique, c’était incroyable. L’appel de Paris est devenu trop fort.

Quel est votre regard sur cette fascination pour le roman américain?

C’est un fait: la littérature américaine fait fantasmer. Mais pour moi, elle est très surestimée. On lit tout simplement trop de romans américains en France aujourd’hui -regardez la part de marché qu’ils monopolisent en traduction. Cette saturation menace la littérature française dans ses spécificités. Prenez le succès d’un Joël Dicker (La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, ndlr): voilà un auteur francophone (Dicker est suisse, ndlr) pour qui écrire en français revient à se contenter d’imiter les codes d’un certain roman américain. Et ce faisant, il en prend le pire, ses aspects les plus superficiels. Il y a un tas d’exemples comme ça aujourd’hui. C’est très triste (silence). Aujourd’hui, on pense en termes de culture mondiale, et cette culture mondiale est à 90 % américaine. Les Etats-Unis sont le territoire qui génère les références universelles: la bouffe, la langue, le cinéma, la musique -tout. C’est donc d’une certaine manière devenu le pays des origines. Quand on va aux Etats-Unis aujourd’hui, on a l’impression de faire un retour aux sources, une sorte de pèlerinage. Or, c’est très ironique quand on y pense, parce que les Etats-Unis sont historiquement le pays de l’anti-origine par excellence: un pays de 300 millions d’exilés.

La littérature française se dope à l’imaginaire américain. Mais quel est l’état de la traduction aux Etats-Unis?

Vous pouvez compter sur les doigts d’une main les écrivains français traduits -et a fortiori réellement lus- aux Etats-Unis. Houellebecq est l’un d’eux: une exception. L’Amérique est tellement centrée sur elle-même que sa culture ne se nourrit plus beaucoup ailleurs. C’est donc un pays plat et assez vide qui est en train d’influencer tous les autres, et c’est inquiétant pour la marche du monde. En règle générale, le livre se porte mal aux Etats-Unis. Les gens passent énormément de temps sur Twitter, Facebook, les jeux vidéo, le sport -c’est un truc que les Français ont toujours du mal à comprendre: à quel point les Américains sont obsédés par le sport! Ils regardent tous les matchs, échangent à ce sujet sur les réseaux. Les auteurs eux-mêmes lisent de moins en moins, et ça influence la production: on n’écrit plus de grands romans d’analyse, ou d’intériorité. Beaucoup de romans américains contemporains sont basés sur deux ressorts: une surabondance de dialogues et une peinture des grands espaces. « Les grands espaces », c’est une chose qui revient constamment dans la bouche des Français -il suffit de voir le succès des romans de nature writing. Les gens disent: « Quand j’ouvre un roman américain, ce que j’aime, c’est que je peux enfin respirer. » Comme si on lisait un roman pour voyager plutôt que pour réellement lire, c’est-à-dire faire une expérience qui soit avant tout d’ordre intérieur.

Quel est le rôle des revues dans la découverte de nouveaux auteurs aux Etats-Unis? Et quel est votre regard sur cette littérature américaine émergente?

Il est sûr qu’en Amérique, les revues aident les auteurs débutants à établir une réputation littéraire. Le format de la nouvelle plaît aux Anglo-Saxons, ce qui permet aux jeunes écrivains d’utiliser cette porte d’entrée, qui n’existe pas vraiment en France. Les magazines dans lesquels on publie de la littérature ne sont pas strictement littéraires (qui s’intéresse encore à la littérature?), donc ils continuent à avoir une certaine influence. Ces dernières années, on a vu la création de revues iconoclastes et innovatrices comme n+1 et The Believer. Ceci dit, ce qui compte encore plus que les revues, ce sont les écoles de creative writing. Aux Etats-Unis aujourd’hui, il est très difficile de publier une nouvelle, et donc un roman, si on n’est pas en possession d’un Master de l’un de ces programmes, qui prennent deux ans et qui coûtent cher. À mon avis, ce système a tendance à produire une écriture normative. Et je ne crois pas que l’on puisse »apprendre » à quelqu’un à écrire de la fiction.

Dans Côte Est-Côte Ouest, vous faites le pari d’étudier des oeuvres d’auteurs américains contemporains sous l’angle d’une « littérature côtière ». Quelles seraient ses spécificités?

Il y a des pays où la capitale absorbe, suce et concentre les recherches intellectuelles. Et il y a des pays plus décentralisés. L’Italie est très décentralisée par exemple: prenez Rome, Milan, Bologne -toutes villes qui sont de véritables pôles économiques et culturels. En France par contre, les Parisiens affichent un mépris pour la province. Et très peu d’écrivains français vivent hors de Paris. Aux Etats-Unis, on parlera plutôt de bipolarité: les deux capitales des Etats-Unis sont sur les côtes. Les choses se cristallisent donc, pour le dire vite, entre Los Angeles et New York, et dans une moindre mesure, San Francisco et Boston ou Washington -l’intérieur des terres étant vu comme un grand creux déprécié. Pour les auteurs nés dans les années 60-70, New York et Los Angeles ont joué le rôle d’aimant, en opposition avec l’Amérique profonde, perçue comme arriérée, religieuse à l’excès et vide. Le roman d’apprentissage est donc logiquement une tendance de cette production côtière. Puis, les capitales, c’est l’argent, c’est l’influence, les médias, l’édition. L’écriture étant quelque chose d’assez solitaire, les écrivains savent que dans une capitale, ils pourront fréquenter les éditeurs, les critiques, les autres écrivains. La conséquence de ça, c’est qu’on produit sur les côtes une écriture plus réflexive, qui prend pour objet d’écriture la création artistique elle-même. C’est aussi une littérature qui s’écrit dans une langue plus branchée, et connectée aux innovations technologiques.

Comment cette littérature côtière digère-t-elle l’opposition historique entre Est et Ouest?

J’ai un peu honte de devoir tomber dans certains lieux communs, mais d’une certaine manière, la distinction subsiste entre style californien et style new-yorkais. Moi par exemple, je suis natif de Milwaukee. Et quand j’ai dû choisir mon université, j’ai visité les campus sur la côte Est: Harvard, Princeton, Yale, et puis je suis allé jusqu’à Stanford, à Palo Alto, près de San Francisco. J’ai parlé avec des gens sur place, mais il y avait ce gars qui lisait le New York Times un peu plus loin et j’ai senti tout de suite que c’est avec lui que j’aurais des affinités. Il y a un intellectualisme de la côté Est, et ça perdure. Bien sûr je fais mon jogging tous les matins. Mais en Californie, il y a cette culture majoritaire du surf, de la plage, du ski. La côte Ouest baigne dans une culture plus « organique », hippie, ou « biologique ». Et c’est d’ailleurs cette culture-là qui est en train de coloniser les Etats-Unis et le monde. Tout vient de Californie aujourd’hui.

Mais les transfuges existent?

Il y a de plus en plus de mobilité entre les deux côtes -donc d’auteurs « bi-coastal ». New York est devenue tellement chère que les jeunes auteurs sont obligés de chercher la bohème ailleurs. Ça a été Brooklyn après Manhattan, mais la gentrification de Brooklyn fait qu’on doit viser plus loin aujourd’hui -le Queens par exemple. Et beaucoup d’écrivains East Coast bougent à Los Angeles. C’est le cas d’un Percival Everett et, plus récemment, d’un Bret Easton Ellis ou d’une Ivy Pochoda. L’avantage avec L.A., c’est que c’est une ville tellement étendue sur le plan géographique que c’est presque impossible qu’elle se sature. On peut y avoir la sensation de vivre dans une grande capitale tout en ne devant pas continuellement s’excentrer. Et beaucoup d’écrivains pensent que Los Angeles a aujourd’hui une vie beaucoup plus riche que NY.

Dans Côte Est-Côte Ouest, vous dites: « L’artiste américain a du mal à muter en peau rouge. » A quoi faites-vous allusion?

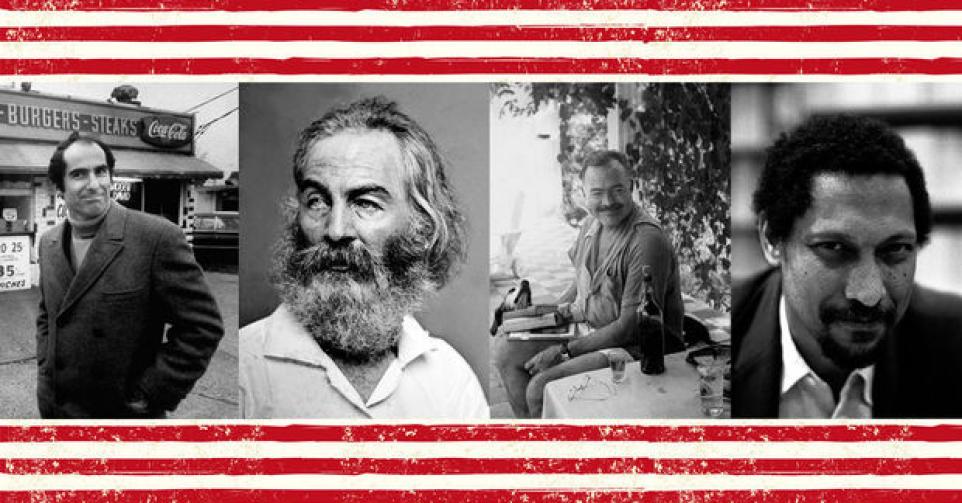

C’est une idée théorisée par Philip Rahv, qui était un critique juif très à gauche dans les années 30, rédacteur en chef d’une revue prestigieuse, Partisan Review. Sa thèse, qui a fait date, c’est que la littérature américaine est traversée par une dichotomie entre Redskins et Palefaces. Selon Rahv, les Palefaces sont les descendants des Puritains, écrasés par le poids de la religion: ce sont des écrivains qui pratiquent une écriture réflexive, connaissent les médias et l’écriture mais sont un peu coupés du « vrai monde ». Leurs romans sont des romans d’analyse, préoccupés par l’intériorité, la psychologie, les relations entre les hommes dans la société, en particulier bourgeoise et aristocrate -aujourd’hui, on dirait qu’il s’agit d’auteurs « côte Est » si vous voulez. Les Redskins sont quant à eux des auteurs païens, avec une vitalité, une connaissance de la terre, du peuple et de la classe ouvrière. Leurs livres décrivent la lutte pour la survie -il s’agit des romans dits « bohémiens », gargantuesques, des romans d’addiction, de suicide et de meurtre. Selon Rahv, chaque écrivain pouvait être classé à l’aune de ces deux catégories. Walt Whitman était un Redskin, Henry James plutôt un Paleface. Au milieu de tout ça, Philip Roth a eu un jour une expression très drôle, il a dit: « Moi, je suis un Redface. » C’est typiquement la figure du Paleface qui veut virer Peau-Rouge. Incarner cet intellectuel qui parviendrait aussi à parler de la terre de manière vigoureuse et vitale, de sexualité, de violence, de pulsions, de sang. Donc l’expression « Redface » est très drôle pour ça aussi, parce Roth sous-entend qu’il a honte, qu’il rougit à cette idée.

Vos essais sur Philip Roth restent inédits aux Etats-Unis. Pourquoi?

Oui, mais vous savez, mes lectures de Philip Roth sont assez controversées. Dans Corpus Rothi I et II, je m’adonne à une lecture à rebours de Roth, assez crue et violente. Je dis que l’axe central de son oeuvre est une parodie du Nouveau Testament, avec Philip Roth dans le rôle du Christ. Ce n’est pas la lecture de sens commun. Les Américains sont un public réticent, et pas mal d’auteurs sont publiés d’abord en France, avant de l’être aux Etats-Unis. Ce n’est pas pour rien que j’ai choisi la France, je trouve les Américains assez coincés. Dans la vie -donc dans la littérature.

Vous l’avez rencontré?

Je l’ai rencontré deux fois. La première, c’était quelques mois avant le soutien de ma thèse à Paris VII en 2008. J’étais à New York. Je marchais sur Madison Avenue, à la hauteur de la 78e rue. Tout à coup, je l’ai reconnu sur le trottoir d’en face. Il boitait un peu, il avait des sacs en plastique dans les mains -sans doute venait-il de faire ses courses. Ce qui est incroyable, c’est que tout s’est passé exactement comme dans la scène d’un de ses romans: dans Zuckerman délivré, Alvin Pepler, qui est un loser, un wannabe obsédé par Nathan Zuckerman (le personnage d’écrivain et alter ego de Philip Roth, ndlr), tombe sur lui un jour dans un delicatessen de l’Upper East Side -précisément le coin où nous nous trouvions. Dans le livre, Pepler s’accroche à Zuckerman, ne le lâche plus. La coïncidence était ahurissante, et la référence à cette scène était comme sous-entendue entre lui et moi quand je l’ai abordé. Je lui ai dit: « Je sais que vous n’aimez pas ça, mais c’est plus fort que moi, j’ai donné huit ans de ma vie à votre oeuvre. » Il a été très courtois, chaleureux, m’a posé des questions. Je lui ai envoyé plusieurs lettres ensuite, en vain. Et puis il y a un an en 2013, pour ses 80 ans, il y a eu un colloque à Newark, sa ville natale. Le soir de clôture, il y a eu une grande fête, avec 300 personnes -ses amis mais aussi tous les universitaires qui avaient participé au colloque. On a fait la queue pour le saluer. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, il m’a dit une phrase en yiddish qui voulait dire: « Ah! Vous êtes le type qui n’arrête pas de me chercher! » C’était un clin d’oeil assez ambigu.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici