Étienne Daho: « Je me trouve parfois totalement impudique »

Ayant fréquenté la frontière des morts suite à une appendicite qui tourne mal, le crooner français s’en revient, sauvé et triomphant, via un album de plaisirs vintage au titre juvénile, Les Chansons de l’innocence retrouvée.

Longtemps, on est resté à distance de Daho. En cause, la voix manquant de certitude et de puissance, la facture dandy étant davantage interprétée comme digest de richesses anglo-saxonnes que comme île personnelle. Malgré les tubes insidieux, ou peut-être à cause d’eux. Puis au creux des années 90, alors que lui-même pense ne plus pouvoir dépasser l’Himalaya hédoniste de la décennie précédente, image et musique se décantent. Le Rennais né en Algérie de parents français, début 1956, n’est plus seulement l’héritier beau gosse du Velvet et de Françoise Hardy, fasciné par les processus de mythification inhérents à la culture rock. Ses disques se mettent à transpirer et quittent les rives égotistes du formatage Top 50. On avait préféré Taxi Girl et les Rita à Daho, mais celui-ci instillait désormais une mélancolie à son euphorie gazeuse, donnant peu à peu des indices d’un large éventail musical, et aussi d’une bio fissurée par un père en fuite. Toujours impeccablement clippé, enregistré et photographié, Daho s’humanisait. On oubliait les limites du chant pour en retenir les parfums. Comme ceux partagés avec la grande Astrud Gilberto sur Eden, audacieuse entreprise électro (1996), ou les bordées de romantisme orchestral dignes de John Barry (Corps et âmes, 2000). Par une après-midi de novembre 2013, le voilà à l’Amigo, hôtel proche de la Grand-Place et refuge traditionnel des « vedettes » de passage à Bruxelles. Une décennie après une interview parisienne où l’ex-jeune homme réservé était resté sur son quant-à-soi, le Daho 2013 semble avoir baissé la garde.

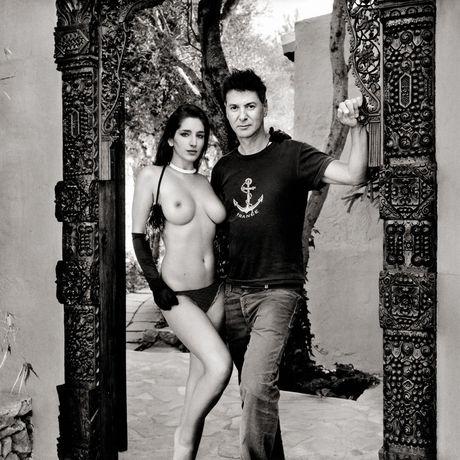

La pochette de l’album te représente aux côtés d’une jeune femme aux seins nus. La version apparaissant dans les couloirs du métro parisien comporte un bandeau qui protège la nudité: pudibonderie ou réaction à une photo où seule la femme se déshabille?

Je suis apparu (solo) torse nu sur la pochette du single La Peau dure, alors… (sourire). Ce qui était d’ailleurs une anticipation par rapport à ce qui allait se passer ensuite, l’opération de l’appendicite qui tourne mal. La fille de la pochette, je l’ai rencontrée déjà nue, elle passait dans mon hôtel à Ibiza où elle faisait des photos: le photographe Richard Dumas lui a demandé si elle voulait poser et cela s’est fait en trois secondes. Elle s’appelle Salomé, elle est kabyle et elle a 24 ans.

On peut dire que cette image est une métaphore de ta carrière, mix de sensations et de pudeur, d’effeuillage de la vie privée et de distanciation?

Je me trouve parfois totalement impudique, sauf qu’en empruntant le véhicule de la chanson, avec la musique et une formule poétique, imagée, on prend une distance. La musique me rassure, c’est une chose un peu floue qui permet de ne pas marquer à l’encre rouge ce que veulent dire les chansons. Je ne pense pas davantage qu’il faille les expliquer, cela évite de s’y identifier.

Dans une interview récente, abordant ton séjour prolongé à Londres où cet album a été bouclé, tu parlais de « garçonnière »! Tu ne poursuis pas un peu une vie d’adolescent, pardonne-nous le terme, « attardé »…

Je mène peut-être une vie de Daholescent (sourire). La garçonnière, c’était vraiment cela. Quand je suis arrivé dans cet appartement de Kensington, il n’y avait guère qu’une chose: un exemplaire de Songs Of Innocence And Of Experience de William Blake. La même édition du livre que j’avais à l’âge de 13 ans, cela m’a fait un choc. Le titre de travail du disque était Disco noir, que j’aimais beaucoup, mais cela ne ressemblait plus du tout à ce disque dont le titre signifie: « Redeviens toi-même, détache-toi des peurs que l’on t’a transmises, détache-toi de ce que l’on pourrait éventuellement penser de toi. » Cela veut donc dire: « Rien à foutre, en fait. »

Cela veut dire que tous tes albums précédents n’ont pas suffi comme thérapie?

Je fais partie des artistes qui trempent leur plume dans tout ce qui les taraude, dans tout ce qui pourrit leur vie mais les fait grandir.

Tu reviens d’une zone dangereuse, tu as failli mourir: l’existence de ce disque t’a-t-elle poussé à t’en sortir?

L’album était terminé, depuis le 18 avril, mais plein de choses étaient encore sur le feu, comme la pochette. Cela a été très très grave mais j’ai vécu ces moments comme si j’en étais spectateur et le fait de ne pas avoir envie de mourir, de vouloir accompagner ce bébé, a été déterminant. J’avais des tuyaux partout et je m’occupais de la pochette en faisant des interviews, téléphoniques parce que je n’étais pas montrable (sourire). Ces deux mois en soins intensifs en août-septembre ont été une bonne expérience -c’est horrible de dire cela- même si je ne m’y attendais pas du tout. Je pars pour une opération de l’appendicite avec deux slips et un bouquin et puis là, je me retrouve ouvert de partout, septicémie au dernier degré: j’ai des cicatrices sur tout le torse, je ne pourrais donc plus me mettre torse nu pour une pochette (sourire). J’ai été intubé donc il faut du temps pour réparer les cordes vocales, pour que les cicatrices se referment, et puis résoudre d’autres problèmes, disons logistiques: tout cela m’a obligé à reporter la tournée à l’automne 2014 (1).

Tu as toujours intensément pratiqué la mythification du rock, pourquoi?

La mythification m’a construit. Je lisais les chroniques d’Yves Adrien dans Rock & Folk, et celles de Jean-Eric Perrin qui a été le premier à parler de moi. Il était là quand j’ai organisé à Rennes, le « mythique » concert avec les Stinky Toys et Marquis de Sade, un fiasco public puisque les 350 personnes sont rentrées en force, cassant les portes pour ne pas payer. J’ai réglé mes dettes jusqu’en 1985 mais cela en valait la peine (sourire). Je me suis mis au premier rang pour voir le concert.

Force de détachement?

Oui, pour des choses qui pourraient sembler insurmontables à certains. C’est un déclic qui se produit en moi si la chose est émotionnellement inutile, comme dans ce cas-là où, tant pis pour les portes et le fric, je voulais voir Elli et Jacno (sourire).

Pour les disques et les clips, tu as travaillé avec nombre de pointures: Nick Knight, M&M, Pierre & Gilles, Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, Michel Gondry et, bien sûr, Peellaert…

Rock Dreams de Guy Peellaert fait partie du processus de mythification (sourire). Quand il a fait la pochette de mon album, Pour nos vies martiennes, en 1988, j’ai compris que cet homme était un ange. J’ai adoré ce qu’il m’a donné artistiquement: il a vraiment cerné que cela marchait très très bien sans que je comprenne ce qui se passe. Il m’avait dessiné dans une fête foraine où j’ai l’air perdu, et c’est exactement l’état dans lequel j’étais.

Mythe et vie privée?

La retenue, cela permet de ne pas la ramener pour de mauvaises raisons: je n’ai pas besoin de cette reconnaissance publique qui consiste à donner son avis sur tout, je préfère prendre un livre ou partager un verre avec des amis que de montrer ma fraisouille à la télé. Aller vivre à Ibiza ou Londres me permet de mieux écrire et de faire la fête plus discrètement (sourire), de ne pas avoir un type qui te shoote avec son téléphone portable quand tu te marres avec tes potes! Qui a envie de cela? C’est horrible, monstrueux.

Sur Les Chansons de l’innocence retrouvée, il est davantage question de disco que de rock, genres longtemps antagonistes!

Oui, quand j’étais à Rennes, même aimer les Beach Boys était suspect (rires). J’ai beaucoup aimé les disques de « créatures » comme Grace Jones ou Amanda Lear sortis à la fin des années 70, comme le Sweet Revenge de cette dernière, réécouté avant d’enregistrer l’album.

Dans deux chansons, Un nouveau printemps et L’étrangère, il est question de « clandestins »: c’est une démarche politique, rare chez toi. Pourquoi aborder ce thème?

Cela parle de Lampedusa -même si je n’aime pas dévoiler la source des chansons…-, c’est terrible de voir ces jeunes gens qui traversent l’océan, quand ils y arrivent, pour trouver un espoir, quelque chose de plus libre, de plus beau, de plus fort, mais qu’au final, cela soit pire, d’être confronté au rejet, à la médiocrité, à l’exclusion. Je suis un petit immigré hein (silence). Chaque chanson est un acte politique de la façon dont on se comporte dans cette société. J’avais fait, en 2003, Réévolution, sur l’album du même titre, qui disait: « Pour la vérité, pour la liberté/Le spirituel et la beauté/Les arts et les sciences et la différence. » Elle avait été mal perçue, comme si les gens n’aimaient pas me voir dans cette veine d’écriture…

En quelle année es-tu arrivé d’Algérie en France?

En 1964… Je suis resté tard en Algérie (indépendante depuis 1962, ndlr). Mais mon père était introuvable et j’avais besoin de son autorisation pour rentrer en France, d’ailleurs je suis parti avec des papiers un peu falsifiés. Cela m’a toujours hanté cette chose-là, la sensation de ne pas être à ma place. Ma mère était bloquée là-bas, je suis donc venu avec l’une de mes tantes pour la rentrée 1964, à Reims d’abord, à Rennes ensuite. C’était un apprentissage à la dure: me retrouver chez les jésuites alors que jusque-là, j’étais plutôt allé à l’école en diagonale… C’est pour cela que je ne suis nulle part et partout chez moi. Je n’ai pas besoin de m’installer, j’ai tout en moi.

Tu as eu l’impression d’avoir été prisonnier de ton image dandy?

Peut-être dans le regard des autres, oui. Quand j’ai fait Eden en 1996, un album très ambitieux, je n’ai pas été compris: je le rapproche du disque actuel en ce sens que c’est un moment de liberté où tous les coups sont permis. Et ce, dans une époque où la France est ensevelie sous le repli, la frustration, le mécontentement. De tout cela, il pourrait naître des artistes et des penseurs qui, dans des moments comme ceux-là, doivent avoir tout l’espace pour emmener les gens plus loin que ne le font les technocrates au pouvoir. Il y a un flou où les gens sont perdus, et avec ce truc très français d’être infantilisés, incapables de prendre leur destin en mains. Comme si le Président de la République pouvait tout résoudre: non! Le rôle de l’artiste est essentiel, surtout en ce moment.

Dans La Peau dure, tu chantes: « Quand les larmes de l’enfance toute la vie sont murmures, où sont l’épaule et mes mots qui te rassurent? »…

Cela veut dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et que toutes les claques dans la gueule forment une carapace qui ne nous rend pas stérile émotionnellement, mais plus grand, plus fort, plus beau.

C’était de la prémonition pour ce qui allait suivre, l’opération ratée?

La pochette et le titre de la chanson La Peau dure, oui, c’est flippant. Mais le disque était fait pour aller vers les autres.

Etienne Daho « Les Chansons de l’innocence retrouvée »

L’album est cossu, comme son casting: Nile Rodgers à la guitare, Pino Palladino à la basse, Debbie Harry, Au Revoir Simone et Dominique A. Soit onze titres tentés par la volupté et la danse, d’où ce flair disco néo-seventies, gorgé de cordes généreuses sur lesquelles Daho tisse volontiers des ambiances à la John Barry (L’Homme qui marche), sans négliger le tube proverbial rassurant le (grand) public. La Peau dure et la plage titulaire remplissent cette dernière mission. L’ensemble est d’autant plus séduisant que le parolier Daho force quelques portes autrefois peu ouvertes chez lui, d’une forme d’engagement (Un nouveau printemps), travaillant sa langue française pour que celle-ci fasse autant signe que sens. Le disque, soigneusement produit par Etienne et son comparse Jean-Louis Piérot, est généreusement épaulé par Richard Woodcraft, ingé son et mixeur de The Last Shadow Puppets. Le tout donne une énergie, solaire, à consommer comme un cocktail de rédemption.

DISTRIBUÉ PAR UNIVERSAL.

(1) EN BELGIQUE, LE 30 OCTOBRE AU FORUM DE LIÈGE ET LE 31 OCTOBRE AU CIRQUE ROYAL.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici