Noble vétéran

Il a connu plusieurs vies, a côtoyé Stan Lee et Osamu Tezuka. L’excentrique Baron Yoshimoto (80 ans), ancienne star du phylactère qui s’épanouit aujourd’hui dans une peinture lyrico-chamarrée, appartient à ces doyens qui méritent d’être (re)découverts.

La situation tient du romanesque, c’est un touchant rapport père-fille saupoudré d’une note de what the fuck. Au festival d’Angoulême, l’octogénaire Baron Yoshimoto (c’est évidemment un pseudo, qu’un éditeur lui a donné à ses débuts), chaleureux et accessible, parade gaiement en tenue de judoka et chapeau de cow-boy. La classe américaine, sauce teriyaki. Sa fille Emily, pas encore trentenaire, combine Dr. Martens et kimono pop orné d’une illustration du père. Cela fait cinq ans qu’elle est sa manager et oeuvre à (re)valoriser son travail, qu’elle a découvert tardivement: « Jusqu’à ma quatrième année de fac, je n’avais pas lu les mangas de mon père. Il me disait qu’ils étaient destinés aux adultes et ne me laissait pas les lire », explique la jeune femme, née alors que Baron avait largement arrêté son activité de mangaka et était davantage connu pour son activité d’illustrateur. Elle savait qu’il était respecté pour sa carrière passée, mais ne pouvait comprendre pourquoi. » Un jour, dans son atelier, j’ai vu toutes ces planches originales qui traînaient et je me suis dit qu’on ne pouvait pas les laisser tomber dans l’oubli, qu’il fallait les montrer! Voilà comment j’ai décidé de devenir sa manager. » C’est elle, d’ailleurs, qui s’est démenée pour arranger la petite présence de l’artiste à la grand-messe de la BD -il y a peint une belle oeuvre géante sur plusieurs jours, dans un coin de l’espace Manga City-, consciente qu’il rêvait d’y participer depuis les années 80. « Elle a ressenti que c’était le bon moment », livre Baron, qu’on devine ému.Si beaucoup de festivaliers de passage dans les allées ont salué cette performance live, la plupart ne pouvaient se douter qu’ils venaient de croiser une ancienne légende du manga. Car dans les années 70, Yoshimoto était l’un des auteurs les plus respectés par ses pairs et évoluait aux côtés des plus grands, de Yoshihiro Tatsumi à Osamu Tezuka. Il était notamment très ami, explique-t-il, avec son cadet Gô Nagai, le célèbre créateur de Goldorak -qu’Emily et lui appellent « Gô-chan », signe de grande familiarité- ou « l’estampiste du manga » Kazuo Kamimura, qui était son fidèle compagnon de virées éthyliques -aujourd’hui, il continue de fréquenter ceux qui sont encore en vie.

Baron a été l’un des plus gros vendeurs de la décennie, avec sa série Jûkyôden, qui conte l’histoire de quatre générations de judokas sur plus de 9 000 pages, publiée dans Manga Action, une revue née en 1967 et à l’impact majeur. Manga Action, en proposant un divertissement populaire à une nouvelle cible, les jeunes hommes adultes, a fortement contribué à installer le manga dans cette catégorie de lecteurs. Baron Yoshimoto était une figure de proue du magazine, aux côtés notamment de Monkey Punch (et son sexy-swingy Lupin III) ou du duo Kazuo Koike/Goseki Kojima et leur récit de sabre culte Lone Wolf and Cub, connu au cinéma sous le titre Baby Cart.

Baron Yoshimoto était si populaire qu’au début des années 70, toutes les grandes revues pour ados le voulaient (ce qu’il déclinait, peu intéressé par le fait de dessiner pour la jeunesse), dont le jeune hebdo Shônen Jump, qui allait accueillir Dragon Ball en 1984 et devenir le magazine de manga le plus vendu de tous les temps. Ses chasseurs de têtes le traquaient sans relâche: « L’un d’entre eux était vraiment très insistant! Il me suivait partout et, un jour, il a déposé des planches dédiées au dessin de manga dans un snack-bar où j’avais mes habitudes. Il les avait confiées à la femme du patron en lui disant: « Donnez ça à monsieur Baron Yoshimoto, qu’il nous dessine une oeuvre! » Cette fois-là sa volonté m’a un peu impressionné, c’est vrai. » Il a fini par dessiner un court manga dans la revue en 1971, « sorte de Robinson Crusoé où cinq gamins se retrouvaient à devoir survivre. Au fur et à mesure, ça a tourné très bizarrement, on y trouvait de la SF, de la fantasy… On ne savait plus trop ce que c’était ! Et j’en ai eu marre (rires) . »

Pile ou face

Baron est un être double. Sa « panoplie-signature » de cow-boy judoka -il maîtrise par ailleurs réellement le judo- raconte bien sûr l’alliance entre son sang nippon et sa culture américaine de coeur. Né en Mandchourie, il arrive au Japon après la guerre et découvre un archipel en bouleversement identitaire: « Lorsque le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale, la culture américaine a déferlé massivement dans le pays et a complètement « baptisé » tous les Japonais de mon époque « , explique celui qui, durant l’enfance, a été électrisé par la découverte d’un comic Batman dans un immeuble d’habitation des forces d’occupation américaines. Attiré et influencé par l’Occident, il découvrira aussi, plus tard, Hergé, Forest ou Giraud. Mais Baron porte le stetson, pas le béret: c’est définitivement l’Amérique qui scellera son destin, une fois de plus, en 1980. De passage cette année-là à la Comic-Con de San Diego, Baron se lie d’amitié avec Stan Lee et se voit offrir l’opportunité de travailler dans le comic, ce qui le conduit à dessiner pour la série Conan le Barbare de Marvel et à s’installer sur place. Par intérêt pour la BD américaine, oui, mais aussi « pour une poignée de dollars », parce qu’il touche cinq fois plus d’argent pour une planche aux USA qu’au Japon! Mais le travail se fait rare, insuffisant pour vivre, et l’artiste revient au Japon en 1985, continuant doucement le manga mais bifurquant surtout vers l’illustration. Produit-il alors moins de planches car ses éditeurs ont été vexés par son exil en Occident? Ou parce que son style est tombé en désuétude? Sans avoir la réponse, on imagine un mélange des deux.

La collision Orient-Occident n’est pas la seule dualité qui définit Baron. À Tokyo, il a étudié à la fois le dessin de mode et la peinture occidentale, se forgeant un style qui allie silhouettes élégantes et coups de pinceau vigoureux, comme un mélange de sensibilité délicate et de virilité martiale qui, dans ce dernier cas, provient aussi de son goût pour le film noir ou de yakuzas, énormes influences sur ses mangas. Baron a aussi puisé sa matière dans les expériences réelles. Durant son enfance, ses parents tenaient une auberge régulièrement fréquentée par les mafieux nippons, qu’il a alors commencé à côtoyer de près. Habitué à vider les verres en leur compagnie, il a fini par devenir familier du monde souterrain, ces lieux cachés qu’il appelle poétiquement « le monde de là-bas ». « Les endroits où les gens normaux ne peuvent pas aller. Si tu rentres là-dedans, c’est la galère. La violence, l’argent, les femmes… » Baron était un oiseau de nuit, il a fréquenté les bars, les cabarets, les salles de jeux clandestines, tout un milieu interlope dont rendent directement compte ses mangas, dans une démarche presque documentaire. Il jouait sa peau, à s’infiltrer de la sorte: si les yakuzas avaient su qu’il menait une double vie -voilà une autre de ses dualités- et s’inspirait d’eux pour dessiner, il aurait probablement pris une balle ou deux dans le buffet…

S’il faut lire ses récits en les remettant dans le contexte de leur époque, aux moeurs différentes d’aujourd’hui, leur dépiction du réel et des coulisses de leur temps les rend précieux. Le recueil américain The Troublemakers en donne un bel aperçu, varié, entre action récréative et sujets plus graves. Ses peintures de société traitent sans détour de lutte des classes ou même, comme Eriko’s Happiness (1972), de prostitution adolescente: « J’écoutais les gens autour de moi, regardais les infos et m’inspirais de ce qui posait problème. Dans cette histoire, j’ai voulu dessiner ce que pouvait être, selon moi, la réalité du quotidien d’une jeune fille de 17 ans. » Puissant, édifiant.

Dans les années 90, Baron, qui a pratiquement cessé de dessiner des mangas, finit par se dédoubler pour de bon, jusqu’à changer de nom d’artiste. Il devient Ryu Manji, illustrateur et peintre, et bifurque vers des toiles à la poésie psychédélique, cousines de l’art visionnaire, où l’on retrouve entre autres son obsession pour l’élégance du corps humain et les blessures de l’après-guerre. En 2015, l’homme réunit ses deux identités et adopte le nom de Baron Yoshimoto pour l’ensemble de son activité, dont l’ouvrage The Art of Baron Yoshimoto (2019, éditions PIE international) donne un magnifique aperçu.

Et chez nous, peut-on le découvrir en français? Non, hormis dans un fascicule King Conan de 1984, qui a traduit son travail sur le fameux barbare. Il existe hélas une lourde asymétrie entre le traitement réservé à certains mangakas patrimoniaux, largement célébrés et édités (comme Kamimura, l’ancien frère de pinceaux de Baron), et les oubliés… Bonne nouvelle, cependant: Le Lézard noir, déjà à l’origine d’ouvrages miraculeux sur Maki Sasaki ou Shinobu Kaze, prépare une anthologie consacrée à Baron. Espérons que cela ouvrira la voie à d’autres auteurs à l’absence incompréhensible, dont un énorme pan de la production féminine vintage. Ce serait, pour le marché francophone du manga -second plus important au monde après le Japon-, une belle façon de rendre hommage au médium.

Deux autres artistes retrouvés

Coup sur coup, deux ouvrages annoncés de longue date et consacrés à des auteurs rares (même au Japon) voient enfin le jour.

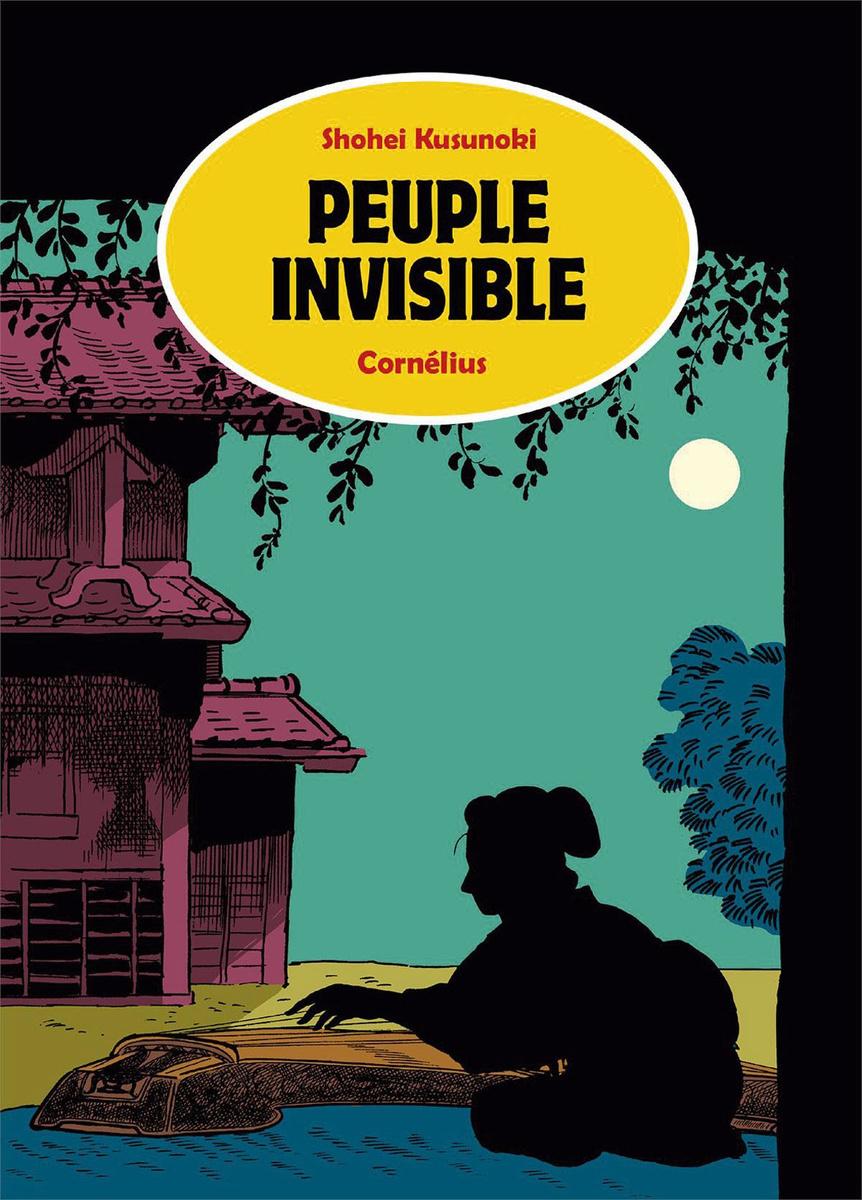

Shohei Kusunoki est mort à 30 ans, fauché par la maladie en 1974. C’était un artiste prometteur, d’abord assistant de Sanpei Shirato ( Kamui-den) puis jeune signature de la revue d’avant-garde Garo, dans laquelle il a été influencé par Yoshiharu Tsuge. Le recueil Peuple invisible vient compléter La Promesse, paru il y a onze ans en VF. Ce peuple invisible, ce sont les petites gens oubliées. Au sein du Japon féodal rural ou des bas-quartiers de Tokyo, Kusunoki chante la mélancolie du dominé sous une poésie laconique. Viscéral.

Peuple invisible, éditions Cornélius, 336 pages, sortie le 11/06.

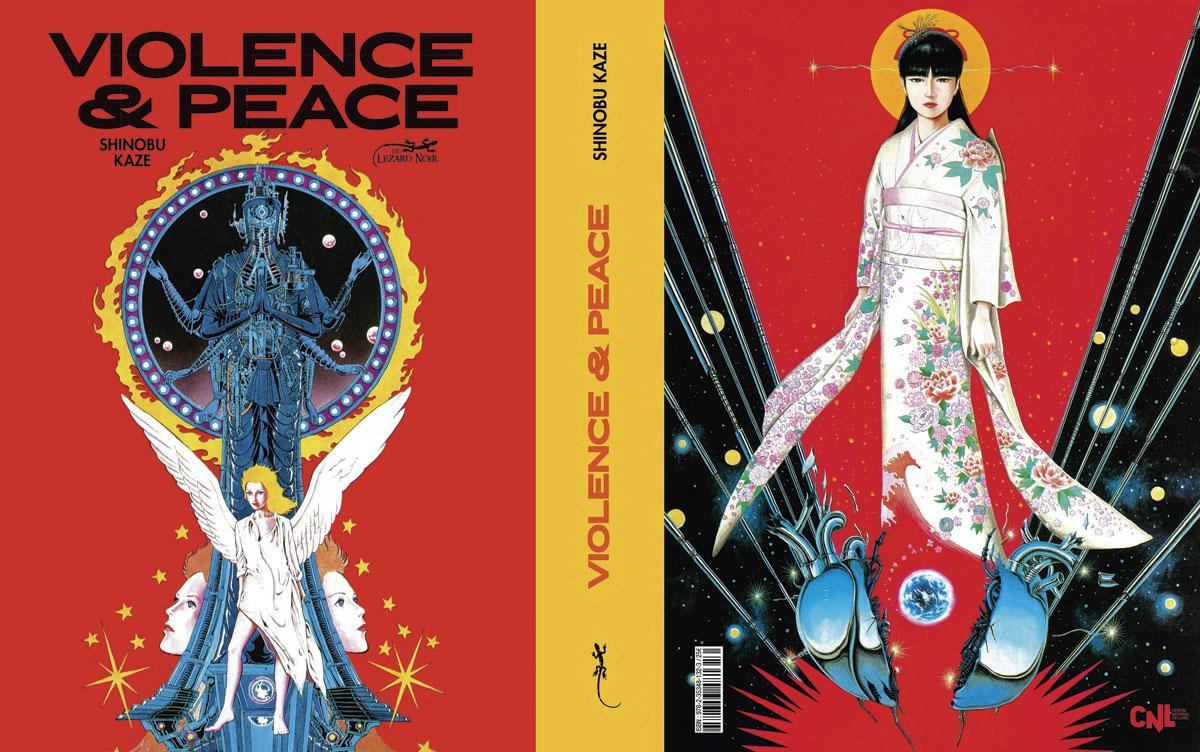

Shinobu Kaze, comme nombre de mangakas, a été marqué par Métal Hurlant -il a même dessiné pour la version US Heavy Metal. L’oeil nu suffit à comprendre l’influence des planches décloisonnées de Druillet sur lui. Cette anthologie unique (six histoires n’ont jamais été publiées au Japon) couvre des oeuvres de 1977 à 1997 -juste avant sa retraite- et déroule une folie furieuse inclassable, entre SF psychédélique, esprit new age, bellicisme enfantin et envolées lyriques de génie. Une curiosité baroque(‘n’roll).

Violence & Peace, éditions Le Lézard Noir, 400 pages, sortie le 28/05.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici