Avec Dune, le réalisateur québécois concrétise un vieux rêve, non sans confirmer être l’un des rares cinéastes à pouvoir imprimer sa marque au gigantisme des blockbusters.

Les cinéastes susceptibles de signer des blockbusters d’auteur, on les compte sur les doigts de la main, ou peu s’en faut: Tim Burton en d’autres temps; James Cameron ou Peter Jackson, mais il faut remonter à respectivement douze et sept ans pour trouver trace d’un de leurs films sur les écrans; Steven Spielberg à l’occasion. Et puis, bien sûr, Christopher Nolan, que la trilogie Dark Knight et les films qui ont suivi ont imposé en maître incontesté du genre. Un statut que pourrait toutefois lui contester Denis Villeneuve, que ses trois incursions dans la science-fiction, Arrival, Blade Runner 2049 et, aujourd’hui, Dune (lire notre critique), posent en prétendant sérieux.

Des Venice Days aux Oscars

Dire que l’on attendait le réalisateur québécois -né en 1967 à Trois-Rivières- sur ce terrain serait quelque peu travestir la vérité. S’ils témoignent tous d’un univers et d’une sensibilité éminemment personnels, en plus de leur grande maîtrise formelle, ses premiers longs métrages – Un 32 août sur terre, en 1998, que suivront Maelström deux ans plus tard, puis le suffocant Polytechnique et sa réflexion sur la violence en 2009- restent des drames à la voilure (relativement) modeste. Adapté de la pièce de Wajdi Mouawad, Incendies vient changer la donne en 2010, qui, porté par sa mise en scène tendue, son brillant scénario en prise sur un réel dramatique et une extraordinaire Lubna Azabal en mère courage, conduit son auteur des Venice Days aux Oscars, où il est nominé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. « Après la présentation du film à Venise, c’est comme si j’avais embarqué sur des montagnes russes, nous confiait le réalisateur six ans plus tard à cette même Mostra, où il présentait cette fois Arrival. Le film a été acheté par Sony Classics, et s’est retrouvé en lice aux Oscars. Il s’est alors produit une chose inimaginable, à savoir que je me suis retrouvé à travailler à L.A., ce qui était a priori hors de question pour moi. Je ne voulais pas tourner Legally Blonde 5 ou des films de ce genre: la liberté créative est essentielle à mes yeux, et j’avais le sentiment qu’elle ne pourrait jamais m’être garantie là-bas. Et puis j’y ai été invité, et j’ai envisagé Prisoners, mon premier film américain, comme une expérience culturelle destinée à rester sans lendemain, me disant que j’allais essayer de tourner un film à Hollywood en étant bien conscient que je m’y ferais sans doute écraser. Je me souviens encore de ma femme m’avertissant: « Ne viens pas te plaindre après, tu sais très bien où tu vas mettre les pieds ». Mais à ma grande surprise, cette expérience s’est révélée agréable. J’ai eu la chance de travailler pour un petit studio, Alcon, qui m’a protégé, en me permettant de travailler avec une super équipe, et sans chercher à m’influencer. Cela s’est avéré positif et j’ai donc continué. »

Huit ans après ce maître-thriller réunissant Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, Denis Villeneuve est donc toujours à Hollywood, un environnement qu’il semble avoir réussi, qualité rare, à modeler à sa main plutôt que l’inverse. Bénéficiant du crédit d’Incendies, c’est comme si le réalisateur canadien avait su infiltrer le système hollywoodien, où il a connu, après avoir enchaîné coup sur coup Prisoners et Enemy, une progression linéaire. Pour s’y affirmer film après film sans jamais se renier, certes pas la moindre de ses réussites. Sorti en 2015, Sicario en apporte la démonstration éloquente, Villeneuve y confirmant n’aimer rien tant qu’explorer les zones sensibles -la frontière américano-mexicaine à la merci des cartels de drogue pour le coup- dans un thriller d’un noir d’encre exécuté avec l’âpreté et l’intensité qui présidaient déjà à Incendies et Prisoners. Non sans énoncer un sous-texte politique, l’une des caractéristiques récurrentes de l’oeuvre: « Ce film est l’expression d’un fantasme de l’Amérique qui pense pouvoir résoudre les problèmes à l’extérieur de ses frontières en recourant à une violence forte. Ce n’est jamais pour moi qu’un raisonnement à court terme, où on crée suffisamment de chaos pour solutionner un problème pour un très bref laps de temps. Notre perception du temps a changé: désormais, tout est trimestriel, il faut que les problèmes soient résolus en trois mois, ou un truc de ce genre. Mais le problème de la drogue, il faudra des décennies pour en venir à bout, ce n’est pas une affaire de semaines… »

La trilogie SF

Un sous-texte politique, on serait enclin à en trouver un également dans Arrival, le film qui ouvrait le volet science-fiction de sa filmographie. Une évolution naturelle pour un réalisateur qui nous expliquait à ce propos: « Les gens ont l’air étonnés que je fasse de la science-fiction, mais pour mes proches, c’est plutôt l’inverse: ils se demandent comment cela a pu me prendre tellement de temps. Enfant puis adolescent, j’ai grandi avec la SF, lisant les romans, mais aussi les BD franco-belges des années 60 et 70, des auteurs comme Moebius, Bilal, Mézières, Franquin, Druillet, dont le travail a imprégné ensuite le cinéma de science-fiction. Je rêvais depuis longtemps de tourner un film de SF mais il me fallait trouver la bonne histoire, ce qui n’avait rien d’évident, parce que le plus souvent, elles sont destinées aux adolescents, ou s’intéressent plus aux évolutions technologiques qu’à la condition des êtres humains. » Cette bonne histoire se matérialiserait pourtant sous la forme de Story of Your Life, court roman de Ted Chiang adapté par Eric Heisserer sous le titre Arrival. Denis Villeneuve s’y faisait le tenant d’une science-fiction adulte et humaniste, une linguiste y étant recrutée par l’armée américaine afin d’établir le contact avec des extra terrestres ayant déployé leurs mystérieux vaisseaux en forme de coques en douze points de la planète. Un cadre propice à une réflexion sur la communication, le langage et le temps, mise en scène par le cinéaste avec sa virtuosité coutumière, sans que le film y sacrifie en rien son efficacité.

Dans la foulée, Villeneuve s’acquitte de ce qui est alors son projet le plus ambitieux: donner une suite à Blade Runner, le classique de la science-fiction tourné 35 ans plus tôt par Ridley Scott. Mission impossible? Pas pour le cinéaste canadien, qui livre avec Blade Runner 2049 un film s’inscrivant limpidement dans la lignée de son prestigieux prédécesseur, dont il revisite les enjeux philosophiques, tout en portant la griffe d’un auteur qui signe là une réussite exemplaire. Rien ne semblant pouvoir lui résister, il était somme toute logique que le réalisateur s’attaque ensuite à Dune, l’oeuvre culte de Frank Herbert sur laquelle Jodorowsky s’était cassé les dents, David Lynch lui-même semblant s’être noyé dans les sables d’Arrakis. « Quand j’ai lu ce roman enfant, j’ai été frappé par le voyage de Paul (Atréides, le héros du cycle d’aventures, NDLR), la façon dont il trouve son identité et le confort dans une autre culture, sa relation avec la nature, la mélancolie et le sentiment d’isolement qui l’habitent alors qu’il doit lutter avec le poids de son héritage. Tout cela m’a profondément ému« , expliquait Denis Villeneuve y a quelques jours, à Venise toujours, où le film avait sa première mondiale. Une puissance émotionnelle à laquelle l’ouvrage d’Herbert ajoutait une portée politique ne s’étant nullement démentie avec le temps: « Quand Frank Herbert a écrit Dune , il faisait un portrait du XXe siècle qui, avec le temps, s’est de plus en plus transformé en prédiction pour ce qui allait se produire au XXIe. Tristement en un sens, le livre est encore plus pertinent aujourd’hui, qu’il s’agisse du danger de la confusion entre religion et politique, du danger des figures messianiques, de l’impact du colonialisme ou des problèmes environnementaux. Ce livre m’a accompagné pendant toutes ces années en m’apparaissant toujours plus pertinent. Et je pense que le film parlera plus au monde aujourd’hui qu’il ne l’aurait fait il y a 40 ans…« , la réalité ayant, à certains égards, rattrapé la science-fiction…

À l’époque de Arrival, Denis Villeneuve nous assurait vouloir retravailler un jour au Québec. « Je ne le dis peut-être pas avec énormément de conviction, mais cela me plairait vraiment. À Montréal, je peux tourner un certain type de films, même si les projets qui m’attirent pour le moment requièrent une échelle plus grande. Mais je prends un projet après l’autre. » Après la réussite magistrale de Blade Runner 2049 suivie de celle de Dune aujourd’hui, l’hypothèse d’un prochain retour at home apparaît cependant hautement improbable. L’agenda du réalisateur aligne d’ailleurs pour l’heure le pilote de la série Dune: Sisterhood, centrée sur l’existence de l’ordre féminin des Bene Gesserit, avant un Dune 2 dont la mise en chantier ne semble guère faire de doute, sauf catastrophe industrielle au box-office, histoire de boucler son Spice Opera…

Avant Denis Villeneuve, plusieurs cinéastes ont caressé le rêve d’adapter le livre culte de Frank Herbert. Flash-back.

Publié aux États-Unis au mitan des années 60, Dune, de Frank Herbert, compte parmi les ouvrages ayant donné ses lettres de noblesse à la littérature de science-fiction, ajoutant à la richesse et la complexité de son univers une portée philosophique et politique que le temps n’a pas érodée, au contraire. De quoi accéder instantanément au statut d’oeuvre culte -le livre faisait largement écho aux préoccupations, écologiques et spirituelles notamment, portées par la contre-culture américaine-, tout en attisant logiquement l’intérêt de la planète cinéma. Laquelle devait longtemps s’y casser les dents, l’histoire de Paul Atréides et d’Arrakis, la planète des sables abritant l' »Épice » aux pouvoirs infinis, étant bientôt réputée inadaptable au cinéma, au même titre que l’a longtemps été The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien, dans le domaine de l’heroic fantasy.

Les guerriers spirituels de Jodorowsky

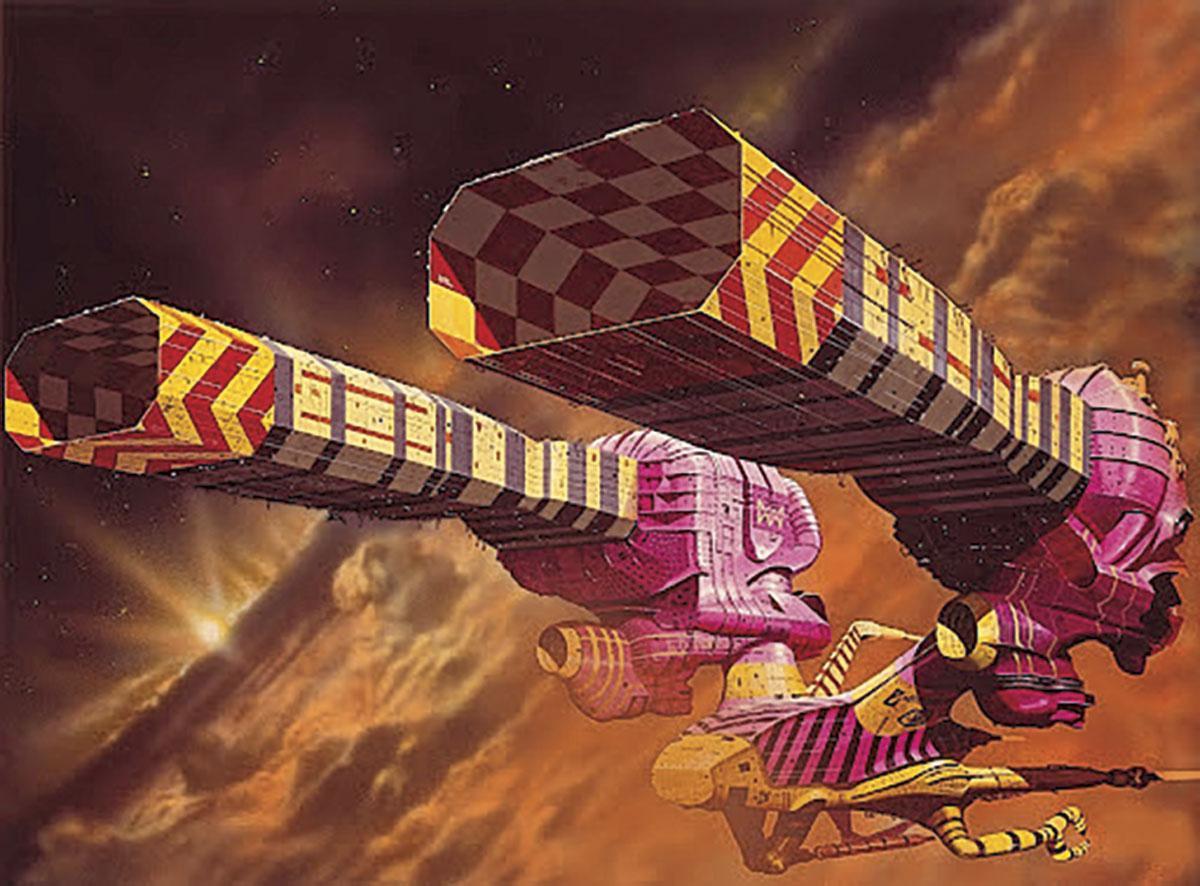

Ils sont pourtant quelques-uns à s’y être essayés, au premier rang desquels Alejandro Jodorowsky, l’auteur bien perché de El Topo et La Montagne sacrée. Rien n’est trop beau pour l’artiste franco-chilien qui, fort du succès inespéré de ses films précédents et de la carte blanche que lui a laissée le producteur Michel Seydoux, entend s’entourer de la crème de la crème, ses « guerriers spirituels » comme il les appelle, quand il se lance dans un projet d’adaptation du roman en 1975. Le générique a le don de laisser rêveur qui, en plus d’Orson Welles, Salvador Dalí ou Amanda Lear dans la distribution, devait aligner les noms de Dan O’Bannon, Moebius, Christopher Foss, H.R. Giger, ou encore Pink Floyd, pour ce qui s’annonçait comme une expérience résolument bigger than life et non moins visionnaire. Lâché par les studios hollywoodiens, refroidis par les rodomontades d’un réalisateur leur annonçant un film de 12 et pourquoi pas 20 heures, Jodo doit renoncer, la mort dans l’âme. De l’avis unanime, son Dune qu’avait entièrement storyboardé Moebius et avec lequel il entendait ouvrir les limites de la perception a cependant jeté les bases de la SF contemporaine, dont les artistes qui l’accompagnaient ont d’ailleurs contribué à faire les beaux jours. Le cinéaste américain Frank Pavich en a tiré, en 2013, un formidable documentaire, Jodorowsky’s Dune, où Jodo s’étend sur son projet de « plus grand film jamais réalisé » resté à l’état de rêve.

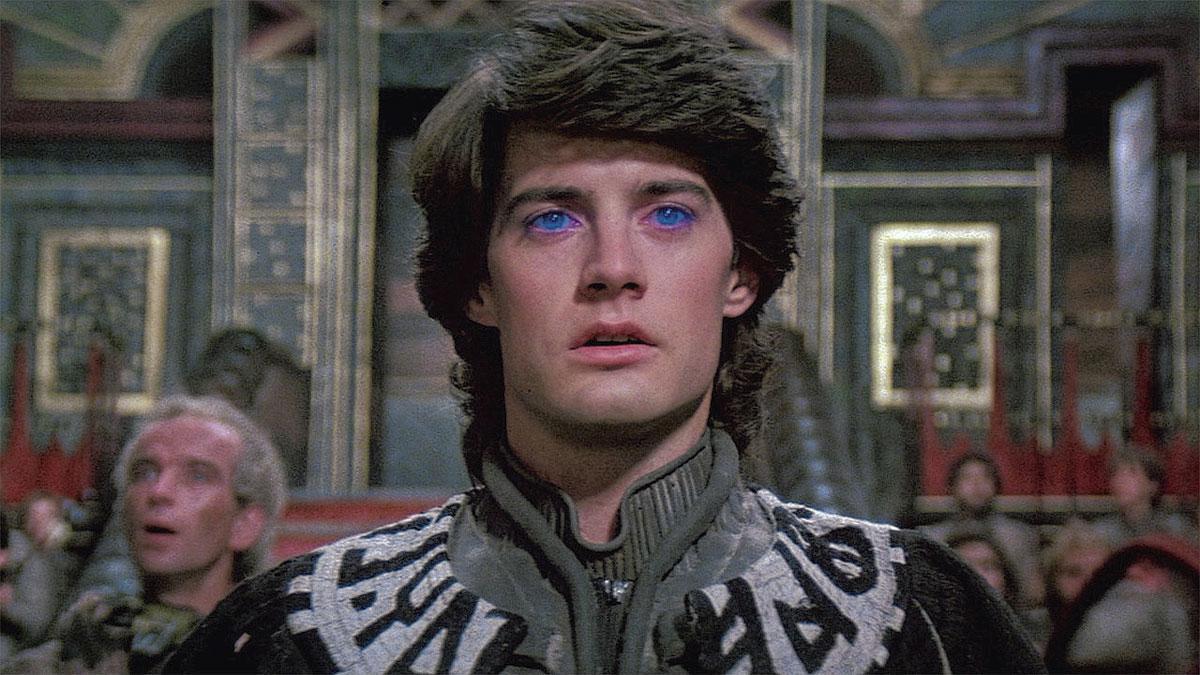

La tentative d’adaptation suivante est confiée à Ridley Scott, tout juste auréolé du succès d’Alien. Mais s’il travaille un temps à un script avec Randolph Wurlitzer, le réalisateur préfère bientôt renoncer pour se consacrer à Blade Runner. Il en faut plus, toutefois, pour décourager le producteur Dino De Laurentiis, qui a racheté les droits de l’oeuvre de Herbert, et décide de se tourner alors vers David Lynch, dont le Elephant Man a frappé les esprits. Si ce dernier ne témoigne pas d’un intérêt démesuré pour la science-fiction, le cycle Dune le fascine. Et d’embarquer pour une aventure de longue haleine, l’écriture du scénario s’éternisant, avant que le tournage, qui réunit outre le débutant Kyle MacLachlan dans le rôle de Paul Atréides, le fidèle Jack Nance ainsi que Brad Dourif, Max Von Sydow ou Sting, ne s’étire sur plus de six mois à compter de mars 1983. Lynch qualifiera l’expérience de « cauchemar ». Quant au film qui en ressort, raboté de 3 heures 30 à 3 heures puis 2 heures 15, il ne répond ni aux attentes du réalisateur, qui s’en désolidarise, ni à celles de la presse, qui le lamine dans sa grande majorité, ni à celles du public, qui le boude. À bientôt 40 ans de distance, ce Dune apparaît comme un curieux objet de cinéma, un film-monstre pas dénué, sous le fouillis indescriptible, d’un certain charme aussi kitsch qu’irrémédiablement daté.

L’échec tant artistique que commercial du Dune de David Lynch aura pour effet de plomber durablement toute tentative sérieuse d’adaptation, l’idée que l’univers créé par Frank Herbert ne soit trop imposant pour être transposé à l’écran gagnant les esprits. Si son oeuvre fait l’objet, en 2000, d’une mini-série télévisée éponyme, pas plus la présence au générique de William Hurt que la photographie de Vittorio Storaro, n’empêcheront celle-ci de tomber dans l’oubli, au même titre d’ailleurs que sa suite, Children of Dune, diffusée trois ans plus tard. Peter Berg, le réalisateur de The Kingdom, est ensuite pressenti pour en réaliser une adaptation au cinéma en 2010, avant d’être relayé, sans plus de succès, par Pierre Morel. Il faudra finalement attendre dix ans encore pour voir Denis Villeneuve briser enfin la malédiction de Dune…