Bill Murray et Jim Carrey, génies comiques: portraits croisés

Bill Murray et Jim Carrey font chacun l’objet d’un essai monographique qui entend débusquer les enjeux poil à gratter tapis sous le masque, peu résistible, du rire.

C’est d’abord l’étonnement amusé d’ouvrir un livre consacré à Bill Murray sous l’égide philosophe de Jean-Paul Sartre, écrivant dans Les Mots: « Vainement, je ne pouvais plus ignorer ma double imposture: je feignais d’être un acteur feignant d’être un héros. » Le recours au pape germanopratin de l’existentialisme pour mieux tenter de saisir le mystère sisyphéen de l’acteur d’Un jour sans fin? Après tout, pourquoi pas. Un imposteur, Bill Murray? Ce n’est pas le critique qui le dit, encore moins le public ou l’industrie. Mais c’est lui, rien que lui, toujours lui, qui semble à jamais condamné à se vivre ainsi. Bref rappel des faits.

Cinquième d’une famille de neuf enfants d’origine irlandaise de la banlieue de Chicago, William James Murray naît au début des années 50 et fourbit presque par accident ses premières armes dans une troupe de comiques à l’impertinence bravache qui compte dans ses rangs quelques futurs cracks de l’humour: John Belushi, Chevy Chase, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Ivan Reitman… Iconoclaste lunaire rétif à la discipline et aux conventions, pitre lucidement inadapté à l’éternel dilettantisme, il fait discrètement son chemin jusqu’au Saturday Night Live, l’encore naissante émission comique la plus populaire du pays, avant de commencer à tourner pour le cinéma. Anticalculateur par excellence, vrai romantique dans l’âme formé à l’impro et allergique à l’arrivisme combinard, il tient les plans de carrière en horreur, ne jurant que par la spontanéité, l’esprit de groupe et les saillies de vie authentiques.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Parfois très hésitants, ses débuts sont marqués au fer rouge par son immuable défaite d’enfant: ne pas réussir à faire rire son père. De ce trauma, il garde une singulière blessure narcissique, et reste à ce point conscient de son illégitimité qu’il en fera la pierre angulaire de sa carrière. Cette dissonance drolatique avec laquelle il occupe systématiquement le cadre ne dit au fond jamais rien d’autre que cela: le cinéma, comme l’existence, n’est dans son esprit qu’une énorme mascarade, une bouffonnerie permanente où son incompétence assumée s’exprime avec une réussite (Le Golf en folie, Les Bleus, SOS Fantômes…) qui en démontre toute l’absurdité. « Son indolence face aux professionnels de la profession dessine en creux un personnage en soi. » De même que « l’incapacité à savoir quelle histoire l’on désire raconter est une histoire en soi« , écrit ainsi très justement à son propos Yal Sadat, journaliste et critique de cinéma à Sofilm et Chronic’art, dans Commencez sans moi, ouvrage bourré de folles anecdotes et guidé par une plume quasi gonzo particulièrement inspirée.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Il faut dire que la vie de Murray a tout d’un roman improvisé, quasiment jazz dans l’écriture, où se multiplient les situations incongrues. Comme quand il se fait serrer pour trafic d’herbe à l’aéroport de Chicago au début des années 70 après s’être crânement lancé dans une blague de nature terroriste. Ou bien quand il se retrouve ligoté sur une chaise de jardin par Hunter S. Thompson, puis balancé dans une piscine dans laquelle il manque de se noyer en pleine défonce. Ou bien encore quand, en 1977, il s’incruste inopinément à l’enterrement d’Elvis Presley et piétine par accident la tombe de la mère du King sous l’oeil horrifié de l’assistance avant d’être photographié dans une étrange raideur oblique. « La photo, en somme, écrit Yal Sadat, contiendra à elle toute seule la promesse adressée par le cinéma, et la vie tout entière, au jeune comique: il ne sera jamais là où il faut, jamais dans le bon décor, le bon champ ou le bon enterrement. Toujours en trop, toujours indispensable. »

Blagueur invétéré à l’impassible masque de détachement, le comédien est constamment injoignable, arrive parfois avec plusieurs jours de retard sur les tournages et voit les projets qui lui tiennent le plus à coeur, certainement pas les plus vendeurs, se crasher dans l’indifférence. Connu aussi pour ses sautes d’humeur légendaires et sa fâcheuse tendance à houspiller sans relâche ceux qu’il se pique de prendre en grippe, il hérite par ailleurs dans le milieu du surnom peu flatteur de « The Murricane » (soit la contraction de son nom et du mot « hurricane », l’ouragan donc). Plus les années passent et plus Murray, et son inlassable air de mec revenu de tout, devient ce clown triste dont la liberté revêche a été impitoyablement digérée par le système. Il n’est pas à sa place, et n’y sera jamais. Pourtant, le début des années 90 marque un renouveau. Un jour sans fin est un carton, même si son tournage n’a été qu’un enfer.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le véritable salut, au fond, viendra d’un jeune premier, esthète et nostalgique, capable de sommets de drôlerie stylistique: Wes Anderson (Rushmore, La Famille Tenenbaum, La Vie aquatique, bientôt The French Dispatch), bien sûr. Puis de Sofia Coppola (Lost in Translation) ou de Jim Jarmusch (Broken Flowers). Chez eux, Murray renoue enfin avec le plaisir des élans troupiers et son déphasage chronique avec son environnement se trouve un cadre idoine. Même si l’impitoyable machine Internet s’empresse de l’enfermer dans une image d’icône pop d’un genre nouveau. Une espèce de roi du happening improbable multipliant supposément les apparitions publiques impromptues qu’il ponctuerait invariablement, sur un ton farceur, d’un: « Personne ne vous croira jamais. » Une nouvelle étiquette amusante, certes, mais terriblement réductrice pour cet inlassable électron libre fuyant le formatage et la prison dorée de la notoriété comme la peste. Résigné, il finira par s’en accommoder. Car après tout, comme il le dit si bien lui-même aujourd’hui: « J’espère juste être le genre d’imposteur qui rend les gens joyeux. » Amen.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

De l’autre côté du miroir

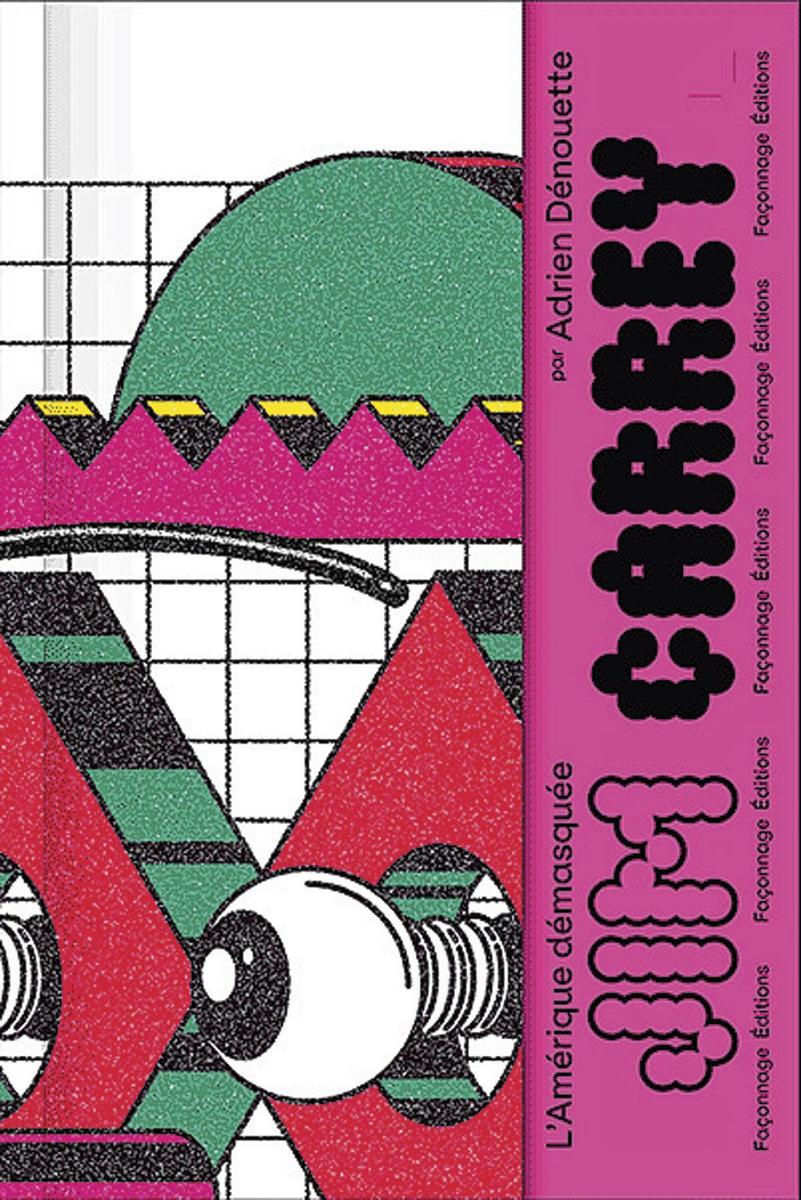

En 1996, Murray joue un roi de la quille dans Kingpin des frangins Farrelly. À l’origine, pourtant, le rôle a été écrit pour un autre cador de la comédie nord-américaine, de douze ans son cadet: un certain Jim Carrey. Dans L’Amérique démasquée, tout premier ouvrage richement illustré et à l’emballage pop irrésistiblement flashy de la nouvelle maison d’édition Façonnage, Adrien Dénouette, critique de cinéma pour les revues Carbone, Trois Couleurs et Critikat, pose ce véritable phénomène natif de Toronto en « prophète du ridicule« , en « Midas du mauvais goût« , qui va lever le voile sur tous les fous, les moches, les obsédés, les hystériques et les attardés que compte l’Amérique, loin des fantasmes musculeux et patriotiques des années Reagan. Tout le génie de Carrey tient à ça, en effet, à cette capacité à fissurer le masque lissé du grand corps social pour en faire voir toutes les tares.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Carrey « reste la preuve indéniable que pratiquer l’humour est un art noble« , écrit fort justement l’humoriste Éric Judor dans sa préface comico-mystique au livre. Vecteur à l’élasticité inouïe d’une irrévérence inédite renvoyant un reflet tout sauf flatteur de son pays d’adoption, cet enfant du stand-up mais surtout de la télé passe en une année seulement -1994- et trois succès interplanétaires échevelés – Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber– du statut de parfait inconnu à celui de star la plus bankable d’Hollywood. Héritier de Tex Avery profitant du renouveau du cartoon initié par Roger Rabbit dans les années 80 pour imposer ses incroyables performances physiques, Carrey, freak grimaçant tiraillé entre les excès orduriers et une noirceur acide, est le témoin hystérisant « de l’infantilisation de la société« , un révélateur outrancier d’une régression bien plus vaste que ses seuls délires scatologiques, « l’incarnation vulgaire » des désirs de succès hypertrophiés et indécents de son propre public US. Il incarne, en somme, la caricature railleuse, la contrefaçon hyperbolique, de l’éternel rêve américain, summum de l’obscénité humaine dans ce qu’elle a de plus marchandable.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Carrey répond à l’emphase du cinéma de la puissance par de l’énormité, qui est une subversion comique de la grandeur. Si bien qu’il ne faut pas s’arrêter à la grimace, mais plutôt chercher à comprendre ce qu’en exagérant elle défigure: ici, le culte de la victoire, de la domination et d’une virilité en voie d’obésité morbide« , écrit avec brio Dénouette. Capable de faire cohabiter deux personnalités diamétralement opposées dans un même corps (Menteur, menteur, Fous d’Irène), il traduit mieux qu’aucun autre, par ses élans schizophrènes, la profonde crise identitaire que traverse son époque. Comédien exubérant et survolté, il s’épanouit dans une surenchère de provocation paroxystique qui se décline sous des formes étonnamment diversifiées dans une sorte de trilogie cathodique (Disjoncté, The Truman Show, Man on the Moon) où la vulgarité débordante de ce rejeton du câble est tantôt exacerbée tantôt mise en veilleuse au service d’un seul et même but: dynamiter le spectacle de l’intérieur.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mais la fête, aussi monstrueuse soit-elle, ne dure qu’un temps, hélas. Dans l’Amérique bienpensante post-9/11, le démon hirsute s’assagit et se coule dans le moule normatif de l’ange bien peigné. Même si, dans ce registre, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004) fait encore figure de petit miracle en soi. L’acteur aujourd’hui est le plus souvent prié d’aller soigner sa dépression et ses névroses ailleurs qu’au cinéma, trouvant encore ponctuellement refuge à la télévision bien sûr, son éternel amour de môme. Ainsi, quand Carrey enfile le masque de Joe Biden dans le Saturday Night Live, c’est pour mieux se venger de Donald Trump qui lui a volé son rôle de toon, nous dit l’éditeur dans sa présentation au livre. Pas la moindre des trouvailles théoriques entourant un objet dense et intellectuellement ambitieux. Absolument brillant.

Bill Murray – Commencez sans moi, de Yal Sadat, éditions Capricci, 126 pages. ****

Jim Carrey – L’Amérique démasquée, d’Adrien Dénouette, éditions Façonnage, 218 pages. ****(*)

Comme Bill Murray, il a fait ses classes très jeune au Saturday Night Live. Comme Jim Carrey, son visage élastique et cartoon semble capable de toutes les facéties. Si Murray et Carrey avaient un jour décidé d’avoir un fils ensemble, il s’appellerait sans doute Pete Davidson. À 27 ans seulement, le garçon se distingue par une espèce d’improbable exubérance apathique au confluent de ses aînés, ses inimitables expressions faciales trouvant souvent à s’exprimer sur le terrain brumeux de la glande enfumée. Vu récemment dans les comédies tendrement régressives Big Time Adolescence de Jason Orley et The King of Staten Island de Judd Apatow, il s’apprête à rejoindre la team de The Suicide Squad aux côtés de Margot Robbie et Idris Elba. Talent à suivre.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici