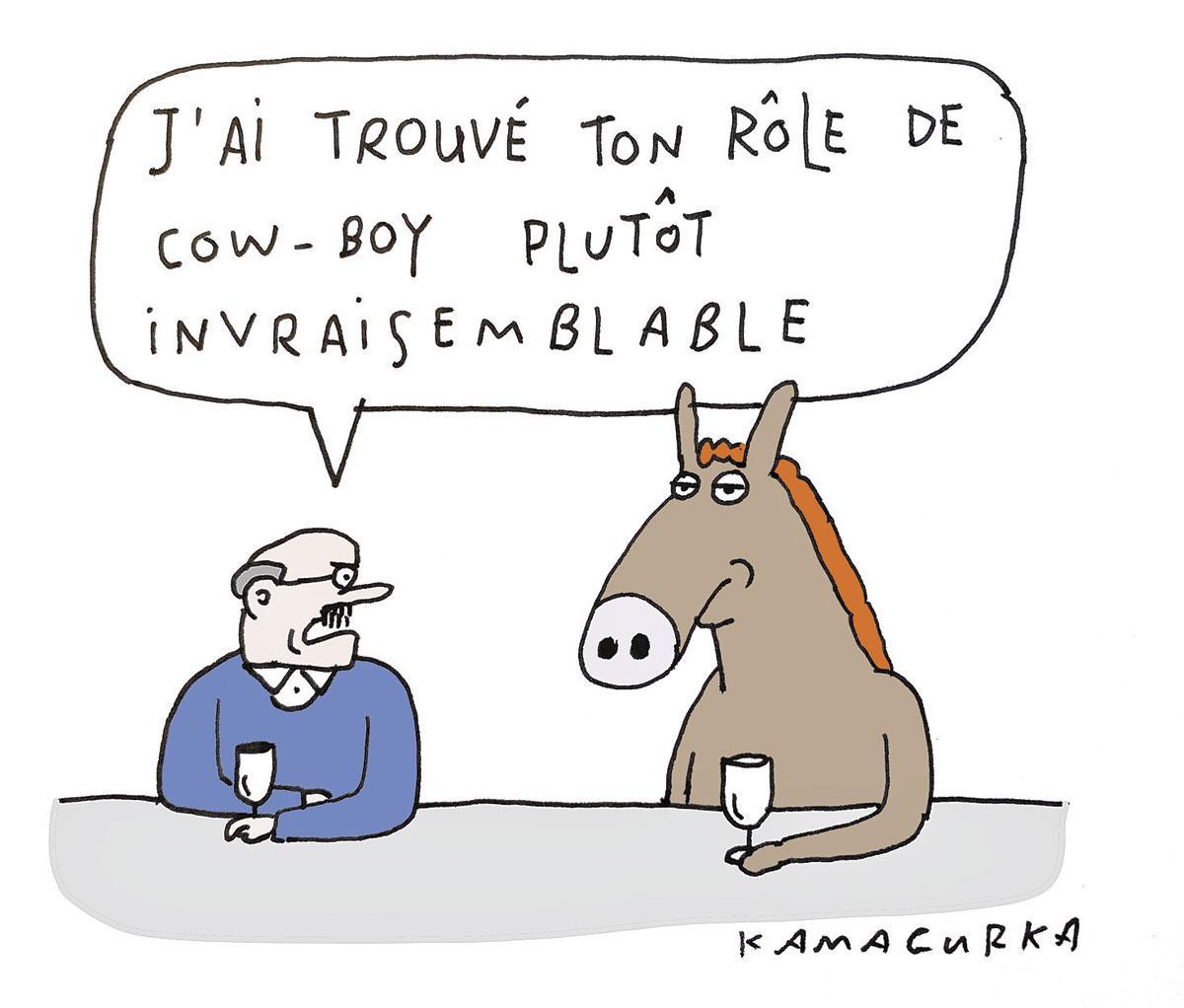

Un détail incongru dans un scénario ou dans le choix d’un décor peut ruiner la crédibilité d’une fiction. Illustration avec la série Fauda.

Quand un artiste s’aventure sur le terrain de la fiction, le premier obstacle qui se dresse sur sa route, c’est la crédibilité, autrement dit la vraisemblance de son histoire. Peu importe que l’action se situe dans le passé, ici et maintenant ou dans un futur aux couleurs SF, le public doit “y croire”. Ce n’est qu’à cette condition que la magie opère, que le lecteur ou le (télé)spectateur baisse la garde et accepte l’invitation à s’immerger dans un monde parallèle en carton-pâte. La fiction, ce grand théâtre de l’illusion…

Négliger un simple détail peut suffire à rompre le pacte. On l’a encore vu récemment avec le ramdam autour du radeau de fortune qui sauve Rose de la noyade à la fin de Titanic. La ressortie en salles du film culte de James Cameron pour ses 25 ans a relancé de plus belle les discussions autour de la porte sur laquelle se réfugie la naufragée, qui serait assez grande et solide pour accueillir deux personnes, rendant du coup le sacrifice de Jack inutile. Une anomalie qui a fait tiquer bon nombre de paires d’yeux. En réalité, comme l’a démontré une expérience supervisée par le réalisateur lui-même pour couper court aux rumeurs, la possibilité que les deux amants survivent -problème de flottabilité, d’hypothermie, etc.- est très improbable, mais le simple fait que beaucoup de fans aient eu l’impression que quelque chose clochait a gâché une partie de leur plaisir. Comme s’ils avaient entraperçu les cartes cachées dans la manche du magicien. Cameron est bien conscient de cette erreur. “Vu ce que je sais maintenant, j’aurais créé un radeau plus petit, pour qu’il n’y ait aucun doute”, a-t-il déclaré. Comme quoi, la crédibilité est cruciale pour faire avaler la pilule.

Ma dernière mauvaise expérience en la matière, je l’ai vécue devant la quatrième saison de la trépidante série israélienne Fauda, disponible sur Netflix. Une bonne partie de l’intrigue se situe à Bruxelles, et plus spécifiquement à Molenbeek, où ont trouvé refuge de dangereux terroristes d’une cellule du Hezbollah. Un peu téléphoné comme pitch mais on comprend l’idée -dans le monde entier, la commune bruxelloise traîne depuis les attentats de Paris une réputation de nid à djihadistes. Le hic, c’est que pour représenter la capitale, la production a choisi… Budapest. Ce qui est censé être l’aéroport de Zaventem où débarque le flic d’élite bougon Doron ressemble à un bâtiment tout en angles de l’ère soviétique et l’enchevêtrement de petites rues grouillantes de vie qui caractérise la géographie de Molenbeek se métamorphose à l’écran en grands boulevards tapissés d’immeubles bourgeois… Même les uniformes et les véhicules de la police ont l’air de sortir d’un magasin de déguisements. Impossible de faire abstraction de ce faux pas esthétique une fois qu’il est dans le viseur, notamment parce qu’il instille le doute sur les autres décors, et par capillarité, et c’est plus gênant, sur le crédit du scénario. Problématique pour une série très politique qui se veut hyper réaliste.

Les abonnés chinois de la plateforme n’y verront que du feu mais pour un Bruxellois de souche, ça pique méchamment aux yeux. Bien plus que des vaisseaux intergalactiques dans Star Wars, dont la probabilité qu’ils volent un jour dans notre ciel est pourtant proche de zéro mais qui s’inscrivent dans un récit global cohérent. Car il ne faut pas confondre vraisemblance et réalisme. Le mystérieux mur blanc qui se dresse au fond d’un site d’enfouissement nucléaire dans la série White Wall (Arte), version nordique et réfrigérée du monolithe de granit de 2001: l’odyssée de l’espace de Kubrick, n’est pas réaliste pour un sou, mais sa place et son rôle dans le récit le rendent totalement crédible, et du coup d’autant plus flippant. Il semble avoir toujours été là. Contrairement par exemple au Paris de carte postale que certains films -depuis Un Américain à Paris de Vincente Minnelli en 1951- et séries continuent d’entretenir contre l’évidence. Un “syndrome Emily in Paris” à l’origine de pas mal de déconvenues, notamment quand des touristes américains, des images léchées de la tour Eiffel et d’estaminets plein la tête, débarquent au milieu d’une ville au bord de l’insurrection…