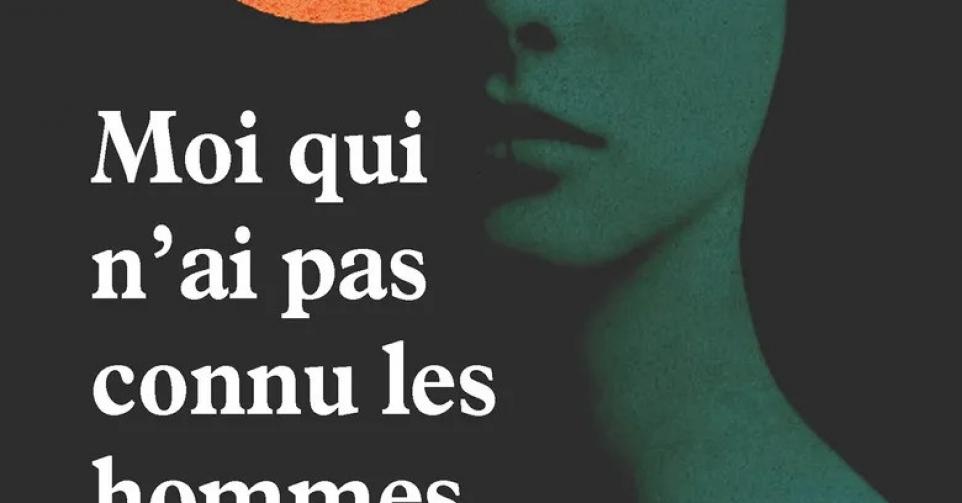

Régulièrement, les influenceurs littéraires s’emballent pour un livre oublié. Dernier exemple en date: Moi qui n’ai pas connu les hommes de la Belge Jacqueline Harpman. Une deuxième chance qui ne doit rien au hasard.

Les booktokeurs et booktokeuses font-ils désormais la pluie et le beau temps sur le marché de l’édition? S’ils ne décident pas encore seuls du succès des nouveautés (savant mélange de battage promotionnel, de «zeitgeist» –cet art de résonner avec l’esprit du temps–, de bouche-à-oreille, d’emballement des réseaux sociaux mais aussi de superlatifs disséminés par la critique –même si celle-ci ne pèse plus qu’à la marge, et principalement par la voix de ses stars de la télé comme Oprah Winfrey aux Etats-Unis ou Augustin Trapenard en France), ils peuvent en tout cas largement contribuer à remettre au goût du jour des titres tombés plus ou moins dans l’oubli.

Lire aussi | Augustin Trapenard, passeur de lettres

Par effet de contamination, un roman encensé sur un compte influent peut ainsi provoquer en quelques jours une petite tempête digitale. Le fameux «effet papillon» appliqué à la webosphère. Une combustion instantanée qui n’est pas réservée aux romans. Ces dernières années, on a ainsi vu de vieux tubes qu’on pensait ne plus entendre que dans les soirées pour boomers tourner en boucle sur les plateformes prisées des milléniaux et de la Gen Z, entre autres à la faveur de leur utilisation avisée dans une série populaire. Comme Kate Bush, propulsée à nouveau sur le devant de la scène et dans les charts grâce à Stranger Things.

Après Albert Camus –pour L’Etranger– ou Sylvia Plath –pour La Cloche de détresse–, c’est au tour d’une autrice belge de bénéficier de ce retour de hype aussi inattendu que fulgurant. En l’occurrence Jacqueline Harpman (1929-2012). Sorti en 1995, Moi qui n’ai pas connu les hommes a été largement encensé par la communauté des influenceurs littéraires. Si la traduction en anglais a replacé sur les radars cette dystopie mettant en scène des femmes enfermées sans qu’on sache pourquoi, c’est bien son ancrage féministe, sa parenté avec un autre livre manifeste (La Servante écarlate de Margaret Atwood), ses accents survivalistes et son message d’émancipation adressé aux femmes qui ont séduit la nouvelle vague connectée et engagée.

C’est d’ailleurs un point commun de ces différents contes de fées: ils ne sortent pas de nulle part. Leurs propos universels résonnent avec les préoccupations de la jeunesse, créant un lien invisible mais fort avec les générations précédentes. Autre époque, mêmes combats. Souvent mieux que leurs équivalents contemporains, ces récits visionnaires disent ce qui se joue sous la surface, identifient les asservissements structurels, et montrent la voie de la résistance. Tout en inscrivant les revendications du moment dans une perspective historique qui les rend plus légitimes. C’est justement ce qui fait un «classique», la capacité d’un texte à décrypter les structures quelle que soit la page de l’éphéméride.

Tant qu’on y est, pourquoi ne pas souffler à l’oreille d’une ou un influenceur le prochain buzz littéraire. Comme le journaliste du Boston Globe Christopher Hoffman, on parierait bien quelques onces d’or sur Rhinocéros, la pièce d’Eugène Ionesco. Publiée en 1959, elle semble avoir écrite avec les années 2010-2020 en tête. Dans un village français, les gens se mettent à se transformer en rhinocéros verts. Les habitants commencent par résister avant d’accepter les uns après les autres la métamorphose, parce qu’il faut bien «suivre son temps», non sans conspuer au passage la morale –«Il faut la dépasser»–, l’humanisme –«périmé»– ou les journalistes –«tous des menteurs»-. En filigrane, le dramaturge règle ses comptes avec le conformisme, avec les totalitarismes du XXe siècle comme, par ricochet, avec les républicains américains qui, après avoir dit pis que pendre du locataire de la Maison-Blanche, ont retourné leur veste du côté MAGA. A (re)découvrir d’urgence!