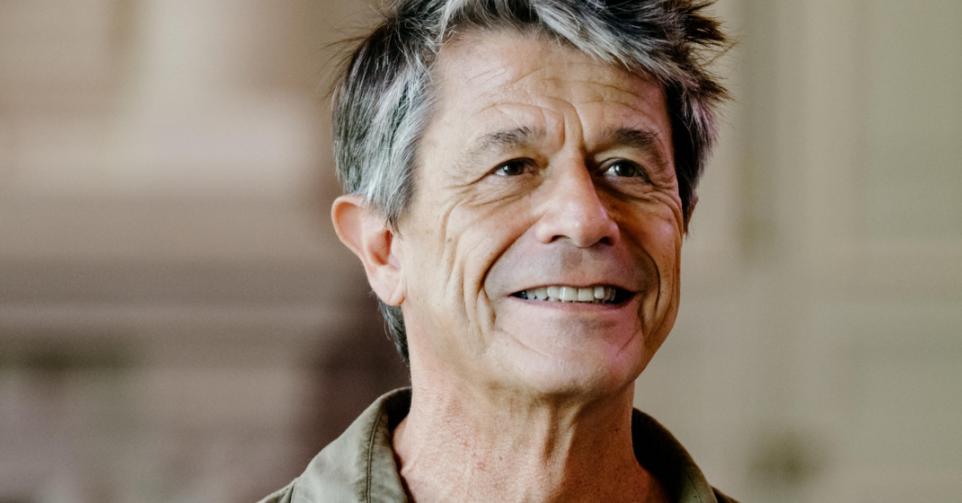

«La Russie, pour le meilleur ou pour le pire, est pour moi une affaire de famille», écrit Emmanuel Carrère dans Kolkhoze, ample roman déclenché par la mort de sa mère. Et l’histoire de sa famille, c’est un peu celle de la Russie, jusqu’à hier. Pour son ouvrage, l’écrivain français a été récompensé par le prix Médicis.

Le prix Médicis a été décerné mercredi à Emmanuel Carrère pour son roman Kolkhoze (éditions P.O.L), a annoncé le jury de ce prix réputé pour son exigence littéraire.

Le prix Médicis du roman étranger récompense Nina Allan pour Les Bons Voisins (Tristram). Dans la catégorie essais, il a été décerné à Fabrice Gabriel pour Au cinéma Central (Mercure de France).

Le prix a été remis au lendemain des prix Goncourt, lequel a sacré Laurent Mauvignier pour La maison vide (Minuit), et Renaudot, attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Je voulais vivre (Grasset). Lundi, Nathacha Appanah avait obtenu le prix Femina pour Le coeur des femmes (Gallimard).

Kolkhoze

Roman d’Emmanuel Carrère, éditions P.O.L., 560 pages.

La cote de Focus: 4,5/5

Kolkhoze commence par la fin, l’hommage de la nation à «la petite-fille des steppes et la mère de la Coupole, l’apatride et la patriarche, l’orpheline et la tsarine». Cette légende dorée, c’est celle d’Hélène Carrère d’Encausse, historienne, députée européenne et secrétaire de l’Académie française, femme et mère aussi, d’Emmanuel Carrère. Une personnalité charismatique, aux yeux de la France comme de son fils, qui voit en son statut d’écrivaine un objet de fascination. Une femme brillante, donc, mais l’auteur n’embaume pas dans un sarcophage figé de piété filiale. Kolkhoze n’est pas une hagiographie, c’est un portrait ombrageux d’une mère rattrapée par l’histoire, mais aussi, en creux, d’un fils qui cherche –et trouve– sa voie/x, et d’un père resté dans l’ombre.

Ce père, parfois absent à lui-même et souvent aux autres, est celui qui fasciné par l’ascendance aristocratique de sa femme, fille de Russes blancs et d’exilés géorgiens, a patiemment rassemblé la riche matière biographique qui compose le premier tiers du livre, qui rend possible les prémices d’un roman familial «aux dimensions d’un siècle et de quatre générations.» Un recensement virtuose d’ancêtres dont les destinées collent à celle du continent, mené tambour battant par Emmanuel Carrère, passé maître dans l’art de raconter des histoires, avec ce qu’il faut d’anecdotes, de détours, de réflexions personnelles et même d’adresses au lecteur pour rendre fluide une généalogie complexe. Pour restituer aussi l’héritage géorgien de sa mère, que toute sa vie elle éluda.

Si elle renie ainsi une moitié de son identité, «une culture purement locale», c’est qu’elle voue un culte à l’autre, «une culture majeure». Derrière le deuil de sa mère se cache un autre deuil, celui d’une Russie qui s’avèrera fantasmée, «pays de l’aventure, de l’espace, des possibles», où l’on menait «une vie plus dangereuse mais plus large». Le pays de Dostoïevski et de tant d’auteurs qui longtemps ont formé le panthéon personnel d’Emmanuel Carrère, et qui au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par Poutine, alors que le romancier se trouve à Moscou, parti figurer dans l’adaptation cinématographique de Limonov, lui apparaissent sous un jour nouveau. «On aurait dû comprendre dès le début», pour Poutine, écrit-il, ce que sa mère a échoué à faire.

La mort de sa mère, c’est aussi celle d’une vision du monde, et d’un amour ou, à tout le moins, une fidélité pour la Russie. Au terme d’une quête littéraire passionnante, et face à la violence du monde, émerge une réflexion sur la vérité, celle de sa mère, grande affabulatrice, de son oncle, référence maudite, de son père à la parole réhabilitée: «Je suis toujours le premier à penser que les choses sont complexes, qu’il y a des zones grises, que la vérité n’est jamais dans un seul camp, mais Poutine et les siens, personne dans son bon sens ne peut croire que la vérité est, même un peu, de leur côté.» Ainsi le roman d’histoire familiale prend la teinte d’un roman historique, brûlant d’actualité.

Les Bons voisins

Roman noir de Nina Allan, Tristram, traduit de l’anglais par Bernard Sigaud, 320 p.

La cote de Focus: 4/5

Cette cuvée 2025 de la rentrée littéraire –cela a suffisamment été dit (et moqué)– est riche en autofictions et récits autobiographiques. Sur les mères, les pères, voire les familles entières des auteurs. Non pas qu’on trouve cela déplaisant, c’est tout simplement qu’on en aurait presque oublié les pouvoirs de la fiction pure. Une de ses maîtresses, l’Anglaise Nina Allan, est (déjà) de retour en français avec Les Bons Voisins: un triple meurtre a été commis sur l’île écossaise de Bute, non loin de Glasgow. Shirley, 15 ans, Sonny, son très jeune frère, et Susan, leur mère, sont retrouvés dans leur maison, tués par balles. Leur père, John Craigie, est rapidement désigné coupable. Vingt ans plus tard, Cath, jadis la meilleure amie de Shirley, est désormais disquaire à Glasgow, et tente de percer dans la photographie. Elle revient sur l’île –officiellement, l’idée est d’y poursuivre sa série de photos intitulée «Maisons du crime». Venue prendre des clichés de l’ex-demeure des Craigie, elle se lie d’amitié avec Alice, la nouvelle résidente. Aidée par cette dernière, elle reprend l’enquête sur le triple meurtre.

On suit ainsi Cath dans ses investigations, et l’on voit, à ses côtés, son «mur du crime» s’étoffer de nouvelles coupures de presse, de nouvelles têtes. Puis le roman prend un tournant inattendu avec la découverte de la maison de poupées que John Craigie avait fabriquée de ses mains à l’identique de leur propre foyer: tel un riff de guitare électrique récurrent parasitant –pour le meilleur– une chanson pop, voici que fées, lutins et autres personnages improbables aussi fascinants qu’inquiétants du folklore britannique (les «bons voisins» du titre) commencent à apparaître dans le livre, avant d’en prendre le contrôle pour un temps…

C’est la première incursion de Nina Allan sur les terres du roman noir, mais ses lecteurs ne seront pas dépaysés. L’autrice, elle-même résidente de la superbe île de Bute, s’approprie le genre, avec son style propre et ses marottes. Aussi, dans cette sorte d’étrange «polar de terroir» (mais de haute volée!) façon Trois crimes à Ploumanac’h, ce genre cher à nos voisins (non, pas les fées et les lutins, cette fois…), elle fissure une nouvelle fois le réel, et mêle ses personnages fictifs tourmentés à de célèbres scientifiques ou au peintre anglais fou et parricide Richard Dadd. Non sans mener en bateau (plutôt en ferry, ici) le lecteur fasciné –«Toute intrigue policière doit comporter une fausse piste, c’est la règle», rappelle Cath… Avec, toujours, cette justesse dans les dialogues et cette propension à entrer dans la tête de ses personnages. Cath est du reste si hantée par la mort de Shirley que celle-ci l’interrompt régulièrement dans ses pensées.

Si les dernières pages laissent penser que le crime a finalement été élucidé, Nina Allan laisse volontairement planer le doute sur de nombreux éléments de l’intrigue que, d’ailleurs, elle ne résout pas. De quoi autoriser les lecteurs un brin rêveurs à se laisser aller à des interprétations très personnelles et… folkloriques.

M.R.

Les Universalistes

Roman de Natasha Brown, éditions Grasset, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle, 240 pages.

La cote de Focus: 3,5/5

En plein confinement, une rave illégale dégénère dans une ferme isolée du Yorkshire. Le leader des squatteurs anarchistes qui ont «réquisitionné» le bâtiment pour y installer une communauté autosuffisante –en nourriture et en… cannabis– se retrouve dans le coma. Son agresseur présumé a filé avec un lingot d’or appartenant au propriétaire de la demeure, un trader qui vit à Londres et est suspecté dans la foulée d’être à la tête d’un trafic de stupéfiants. En apparence, un banal fait divers, sauf que comme l’écrit la journaliste freelance qui a mené l’enquête et rencontré tous les protagonistes de l’affaire, cet événement «cache une authentique parabole contemporaine, révélatrice de la fragilité du tissu social britannique, usé jusqu’à la corde par l’implacable force d’abrasion du capitalisme tardif».

Disséquant les ressorts idéologiques des uns et des autres, d’abord sous la plume de Hannah (dont le reportage l’arrache à l’anonymat et à la précarité, symptômes d’une profession sur le déclin), puis en s’attachant au sort particulier de chaque acteur du drame, l’autrice du remarqué et remarquable Assemblage (2023) met peu à peu à nu un système néolibéral à bout de souffle. Personne ne sort indemne de l’entreprise de démolition: ni les militants radicaux, dont l’utopie libertaire se heurte aux élans individualistes, ni le banquier soucieux de retrouver au plus vite son prestige social et dont le cynisme illustre les méthodes d’une caste qui «plutôt qu’agir pour accroître la confiance du public dans le système économique et assurer sa pérennité, [il] a choisi d’accumuler les ressources –s’assurant de rester riche en toutes circonstances», ni Lenny, l’éditorialiste «pitbull» antiwoke qui tire les ficelles dans l’ombre et surfe sur le ras-le-bol des «victimes» de la discrimination positive.

Un roman postmoderne par sa forme déstructurée comme par son fond féroce jouant habilement de l’ambiguïté et du malaise. Tout en interrogeant le pouvoir du langage, à la merci des technolâtres comme des populistes, Les Universalistes disserte allègrement sur l’IA, le déclassement de la classe moyenne ou la crise des médias –qui perdent leur âme dans une quête effrénée de l’attention. «On vous dit ce que vous voulez entendre, tout en vous convaincant que c’est la vérité, racontée de la façon la plus objective possible», résume en une formule choc la provocatrice Lenny. Brillant et accablant.

L.R.

Le Fou de Bourdieu

Roman de Fabrice Pliskin, éditions Le Cherche Midi, 496 pages.

La cote de Focus: 4,5/5

Après avoir tué accidentellement un des braqueurs de sa bijouterie, Antonin Firmin écope de huit ans de prison et devient un symbole de l’autodéfense. Au milieu des forces obscures, l’assassin de Chamseddine fait profil bas, découvre la sociologie. Assis au bout de son lit, Pierre Bourdieu semble vouloir l’absoudre: «Ne dites jamais: c’est ma faute. Dites: c’est la faute aux forces systémiques.» C’est une révélation: l’idée de domination fait le lit de son ressentiment. Ivre de gratitude, le pauvre hère s’y réfugie. Après avoir purgé sa peine, à 51 ans, celui qui se fait désormais appeler Antonin Suburre croise la route d’un autre Chamseddine. Suburre y voit un signe, prend sous son aile ce «garçon tragique venu de l’autre côté du périphérique», veut devenir sa bonne fée pour l’affranchir du joug des dominants. Ils deviendront les fugitifs les plus recherchés de France…

Sondant une humanité tragique et boiteuse (xénophobie, apologie de la vengeance, mépris de classe), Pliskin dynamite les rouages du livre-enquête. Abasourdi, le lecteur assiste à la radicalisation d’un daron au physique de mannequin senior, mi-prophète, mi-diva. Une «bête d’ubiquité», le nez dans La Sociologie pour les nuls et une montagne de coke. Emphase et mythomanie, Suburre incarne l’homme capharnaüm, un agité du bocal où macère le vermouth frelaté des pensées conspirationnistes. Etre diminué sous imper VRP, ce lecteur dévoyé de Bourdieu oscille entre le Jean Carmet de Comment réussir quand on est con et pleurnichard et la faconde d’un Jean-Pierre Marielle dans Les Galettes de Pont-Aven. Graphomane invétéré, adepte d’un voguing verbal, le ventriloque usurpateur prône un «Bataclan contre les dominants» pour déboulonner «la fable enchanteresse de la méritocratie». Face à lui, outre son pupille semi-grossiste dans le cannabis, Pliskin oppose un journaliste dépressif incarnant son double quantique. Echantillonnant critique radicale et langage de la street, anthropologie de l’abject et métaphysique du Pascal Praud, Fabrice Pliskin signe une épopée hallucinée, à l’ironie féroce. Un brûlot sauce samouraï entre Fight Club et le Houellebecq d’Extension du domaine de la lutte. «Moi aussi, j’ai fait du sale.» Stupéfiant!

F.DE.

Baignades

Roman noir d’Andrée A. Michaud, éditions Rivages, 238 pages.

La cote de Focus: 3/5

«Ostie de Saint Ciboire!», la Québécoise Andrée A. Michaud est de retour chez Rivages après, entre autres, son très remarqué Bondrée et, «tabarnac», elle n’est pas très contente. La voilà qui imagine un récit en deux temps et deux baignades très anxiogènes qui commencent et finissent mal; d’abord une famille qui part camper et se retrouve en quelques pages dans le film Délivrance (avec Burt Reynolds, 1972), puis une réunion de ce qu’il restera de ladite famille et qui là aussi tournera très mal. Entre les deux, la forêt, le calvaire très pénible d’une gamine, un improbable syndrome de Stockholm et une autrice qui voit des pédophiles presque partout. Si l’écriture du cru reste puissante, entre poésie, cruauté et québécisme, le propos laisse cette fois un peu coi. De quoi avoir envie de «crisser son camp» right now.

O.V.V.