Uvaspina, le premier roman formidable de l’italienne Monica Acito, Simon Liberati qui replonge en enfance ou une épopée féministe dans l’Amérique des premiers colons: notre sélection livres du moment.

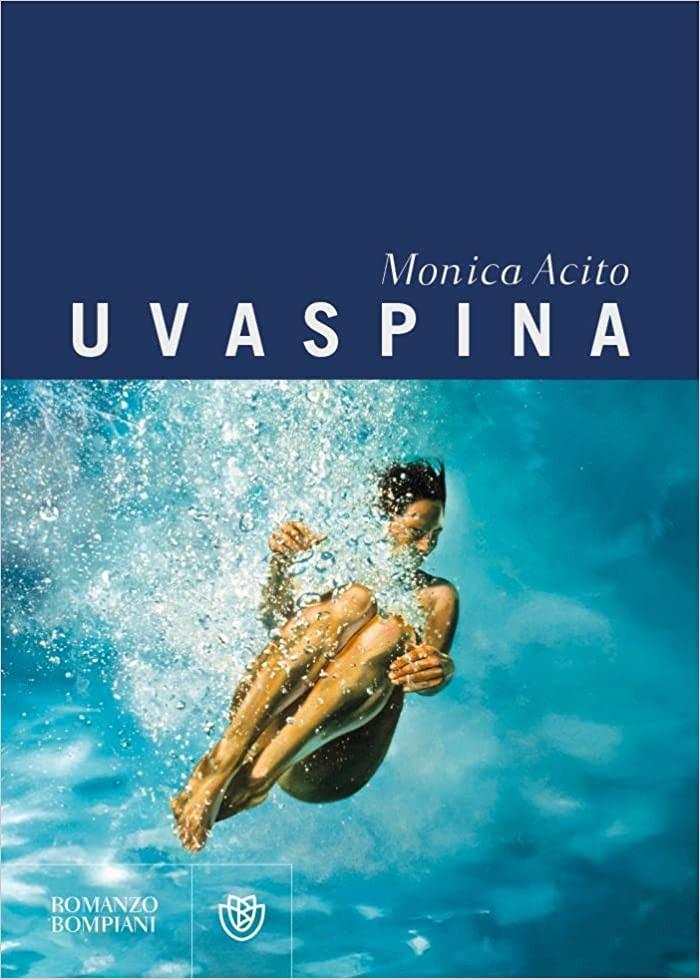

1. Uvaspina

Premier roman de Monica Acito.

Editions du Sous-Sol, traduit de l’italien par Laura Brignon, 464 pages.

La cote de Focus: 4,5/5

«Tous les mercredis soirs, Uvaspina et Minuccia attendaient la mort de leur mère.» Cette mère, c’est Graziella, dite la Dépareillée. Son «talent naturel pour le mélo» en a fait l’une des plus grandes pleureuses de Naples, et ses charmes, notamment «le panorama offert par son décolleté […] plus vaste que le belvédère de la Floridiana» ont fini de convaincre Pasquale, notable et notaire du coin, de la prendre pour épouse. Persuadée que cette union l’élèvera, elle comprend vite que non seulement son mari ne l’aimera pas, mais qu’en plus on n’échappe jamais à sa condition. «La Dépareillée aurait beau bouffer tous les calmars du monde, son haleine puerait toujours l’oignon.» Le décor est planté pour accueillir le duo qui va s’aimer et s’entre-déchirer tout au long du récit, Uvaspina et Minuccia, frère et sœur à la vie à la mort, si proches «qu’il était impossible de savoir où finissait l’un et où commençait l’autre».

Proches, mais radicalement différents. Quand Minuccia est une petite fille mignonne mais colérique, Uvaspina a hérité de toute la grâce, mais son corps imberbe et sa peau translucide semblent le ranger du côté des femminielli. En proie aux tumultes de l’adolescence, la jeune fille maltraite son frère comme ses parents, aiguillonnée par l’envie et la jalousie, égarée aussi par l’amour qu’elle ressent pour ce frère dont la beauté est une tragédie. Comme dans un conte cruel, frère et sœur finiront par s’entre-déchirer pour le cœur du même homme, un pêcheur aux yeux vairons qui avait permis à chacun de se sentir enfin entier.

Entre lutte des classes, magie noire et soif d’émancipation, ce récit initiatique est traversé par un autre personnage principal, Naples, dont la physionomie changeante reflète les humeurs de ses habitants. Monica Acito en explore les odeurs et les saveurs, les beaux quartiers autant que les bas-fonds, les lieux où la ville semble naître de la mer comme ceux où elles tutoie le ciel. Sur un ton volubile qui mêle les registres et navigue du plus grotesque au plus lumineux, où l’invention d’une langue caractérisée par son oralité rencontre un goût habile pour la métaphore, l’autrice livre une premier roman effervescent, habité par des personnages mémorables.

A.E.

2. Un bout de chemin

Roman d’Ali Smith.

Editions Grasset, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, 240 pages.

La cote de Focus: 4/5

2021, Royaume-Uni, le Covid dicte sa loi. Engluée dans les sables mouvants de journées identiques, Sandy Gray ressasse son désarroi, dont la maladie du père, retenu à l’hôpital. Conservatrice de musée, une ancienne voisine de fac l’appelle au sujet d’une mystérieuse serrure. Retenue à la douane avec l’artefact, elle entend une voix retentir: «Oiseau de feu ou couvre-feu. A vous de choisir.» Végétant dans une version amoindrie d’elle-même, refusant la compagnie des humains, ces envahisseurs, Sandy se sent appelée par cette étrange histoire dont le sens se dérobe…

Difficile d’en dire plus sur l’intrigue flottante qui imprègne ce roman introspectif au pouvoir d’attraction déroutant. Le lecteur bascule avec une étonnante facilité de l’autre côté du miroir, un peu à la façon dont Haruki Murakami entraînait (fut un temps) dans une course au mouton sauvage et autres balades de l’impossible entre surréalisme et postmodernisme. Stupéfaite face au statut des réfugiés, aux violences faites aux femmes, à la crise environnementale, la narratrice interroge le poids des mots face à la perte de sens, l’incommunicabilité. La confusion des identités travaillée par le biais de l’étrangeté, les personnages apparaissent individuels et plusieurs en même temps. On pense à l’inconscient qui sourd chez David Lynch, les significations affleurent et la traversée d’un poème devient source d’apprentissage. Mention spéciale pour la traductrice, Laetitia Devaux, qui parvient à crocheter une langue «aussi flexible qu’une branche verte». Confrontant certains aspects terrifiants de l’imagination avec la réalité, Ali Smith écosse nos couches de vulnérabilité au cœur de l’aliénation, quand la tragédie le dispute au grotesque. Plane le phœnix de la littérature: «Si les mots sont vivants, alors le sens est vivant.»

F.DE.

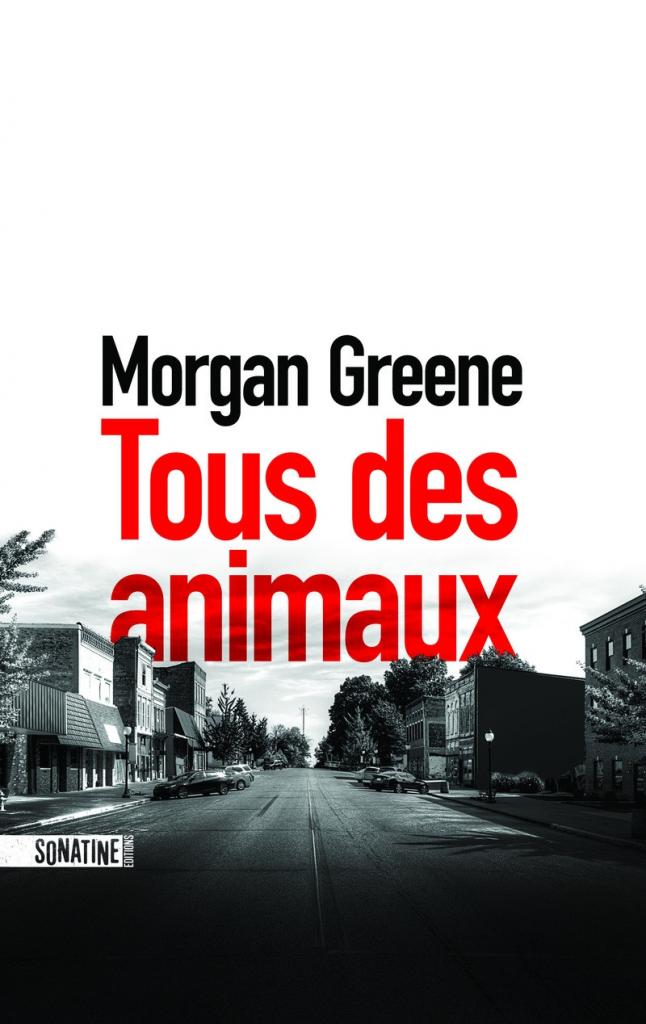

3. Tous des animaux

Thriller de Morgan Greene.

Editions Sonatine, traduit de l’anglais par Nathalie Peronny, 406 pages.

La Cote de Focus: 4/5

L’originalité de ce premier roman démarre dès la première page, qui révèle d’emblée le crime, et ses criminels, pourtant pierres angulaires du genre: il y a dix ans, à Savage Ridge, trois lycéens ont assassiné Sammy, un camarade de classe, fils de l’ignoble potentat local, avant de fuir la ville. Nicholas se souvient même des coups de pelle qu’il a assénés pour l’achever.

Reste le pourquoi et peut-être un comment plus surprenants qu’il n’y paraît, qu’une détective privée fera jaillir des limbes de cette petite ville américaine, en même temps que d’autres crimes tout aussi ignobles. Car à Savage Ridge, «il faut tuer le mal à la racine, sans quoi il envahit tout le reste. […] Ici, on est tous des animaux». Efficace, surprenant, diablement bien construit; Sonatine a sans doute déniché avec Morgan Greene son nouvel R.J. Ellory.

O.V.V.

4. Les Terres indomptées

Roman historique de Lauren Groff.

Editions de l’Olivier, 270 pages.

La cote de Focus: 4/5

Célébrée avec le très actuel Les Furies sorti en 2015, Lauren Groff publiait en 2023 Matrix, première échappée du côté de la fiction historique. Elle y imaginait la destinée de Marie de France (l’autrice des fameux Lais), qui dans son exil anglais fondait une sororité utopiste faisant résonner des thématiques résolument modernes au cœur du XIIe siècle. Elle poursuit dans Les Terres indomptées son exploration historique à travers un nouveau portrait de femme incisif et finalement terriblement contemporain, malgré une langue parfois presque archaïsante. L’héroïne cette fois n’est ni nommée ni restée dans l’histoire. Il s’agit d’une jeune femme chaussée de bottes et coiffée d’une capuche, comme échappée d’un conte de fées et catapultée dans un survival.

«Elle avait choisi de s’enfuir», de laisser derrière elle la famine qui sévit, et la famille qui l’a prise à son service, qui avec d’autres a établi la première colonie anglaise aux Etats-Unis, à Jamestown, en Virginie, à l’hiver 1610. La jeune fille fuit tout autant les épidémies qui vont de pair avec la faim et le froid que l’asservissement, le statut d’objet de sa maîtresse, et d’objet pour les hommes, de chose, comme le pense un homme croisé sur sa route, «ces choses à seins, ces choses à trous. Ces mauvaises choses, ces choses d’Eve, choses catins et choses mères, choses épouses, produisant des enfants.» Elle fuit la violence des hommes et des humains pour affronter celle de la nature, car «même un homme bon était plus dangereux que le pire des ours». Pourtant au fil de sa fugue, synonyme pour elle d’une liberté retrouvée, elle redécouvrira une harmonie avec la terre, une «vibration profonde».

Elle n’apprendra pas tant à survivre qu’à vivre dans la nature, à se fondre dans un grand tout, et en devenir un «rouage nécessaire». Les Terres indomptées, épopée féminine et féministe, est aussi un grand roman d’aventure, qui plutôt que de virer à l’horrifique, opte pour le métaphysique. Une histoire aux origines de la violence de l’Amérique aussi, qui touche du doigt des thèmes vastes comme ces terres sauvages, la colonisation, l’asservissement des hommes et de la nature, la soif de pouvoir et de domination.

A.E.

5. Stanislas

Récit autobiographique de Simon Liberati.

Editions Grasset, 224 pages.

La cote de Focus: 3/5

La légende familiale raconte que Simon Liberati fut inscrit au collège privé Stanislas par peur de la drogue circulant dans les écoles publiques. Arraché au cocon merveilleux du foyer, le fils froussard et rêveur écope de «douze années de bagne» qui forgeront son goût du sarcasme et de la provocation. Epinglant les jeux cruels de l’enfance, «Liboche» taille un costard au troupeau de ses condisciples, «méchants sans relief» à l’origine de ses tourments.

Paris roule en 504 vers les «hideuses années 1980» quand l’auteur de Performance esquisse le portrait d’une Sainte Famille excentrique. Pour faire bouillir la marmite, maman danse aux Folies Bergère; papa, ancien surréaliste, corrige le manuscrit du second tome d’Emmanuelle. Entre découverte du rock, Balzac et Tolstoï, le dandy romantique soigne un autoportrait en cancre timide et révolté au style soutenu. «Mettez‐le à Stanislas, c’est pas mal.»

F.DE.