David Fincher s’insinue dans le Hollywood des années 30 à la suite du scénariste Herman Mankiewicz, attelé à l’écriture de Citizen Kane, le chef-d’oeuvre d’Orson Welles. Mieux qu’un biopic, un film vertigineux.

Sorti en mai 1941 aux États-Unis, Citizen Kane a longtemps été considéré comme le meilleur film de tous les temps. Si d’autres classiques lui ont depuis disputé ce titre, personne par contre ne conteste l’impact considérable qu’a eu le chef-d’oeuvre d’Orson Welles sur le cinéma, en bousculant les codes narratifs comme esthétiques. Objet d’exégèses nombreuses, Kane a encore été le sujet d’un film, Citizen Welles (également exploité sous le titre RKO 281), de Benjamin Ross, qui s’intéressait plus particulièrement au conflit ayant opposé le cinéaste au magnat de la presse William Randolph Hearst. Avec Mank, David Fincher adopte un angle sensiblement différent, le scénario, signé par son père Jack, s’attachant à l’écriture du film, confiée à Herman J. Mankiewicz. Et de s’engouffrer à sa suite dans le Hollywood de l’âge d’or, ces années 30 dont le réalisateur de Zodiac réussit à traduire l’effervescence et la démesure, mais aussi à retrouver la patine, bien aidé par le somptueux noir et blanc de la photographie d’Erik Messerschmidt -Fincher raconte d’ailleurs avoir envisagé Mank comme un film contemporain de Citizen Kane qui aurait été oublié sur une étagère.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Des millions à prendre

Personnage peu banal, Herman J. Mankiewicz avait fréquenté, dans les années 20, l’Algonquin Round Table, cercle d’artistes et intellectuels new-yorkais (objet, en 1994, du film Mrs. Parker and the Vicious Circle, d’Alan Rudolph) où il côtoyait, parmi d’autres, Dorothy Parker, Irving Berlin, Harpo Marx ou Donald Ogden Stewart, ce dernier cédant comme lui ultérieurement aux sirènes hollywoodiennes -il écrira notamment divers classiques de George Cukor, ainsi que le scénario de la version de Marie Antoinette dont il est question dans… Mank. Mû par l’appât du gain, ce dernier délaisse ses ambitions de dramaturge pour débuter sa carrière hollywoodienne à la Paramount au milieu des années 20. Il s’empressera, à peine installé sur la côte Ouest, de télégraphier à son compère Ben Hecht: « Il y a des millions à prendre ici, et tes seuls concurrents sont des idiots. Ne laisse pas passer cette chance. » Message reçu cinq sur cinq, Hecht devenant l’un des scénaristes hollywoodiens les plus en vue -le plus grand aux côtés de Jules Furthman, selon l’éminente critique Pauline Kael- contribuant notamment à l’essor des films de gangsters comme de la screwball comedy, et signant les scénarios de monuments tels Scarface de Howard Hawks, Design for Living d’Ernst Lubitsch, Comrade X de King Vidor ou, plus tard, divers films d’Alfred Hitchcock, au rang desquels Notorious.

Hecht ne portait pas Hollywood en haute estime, ce qu’il formulait non sans ironie dans son roman Je hais les acteurs(1): « Il y a une chose qui pend au nez de tout le monde, à Hollywood, c’est d’être, un jour ou l’autre, la proie d’une dépression nerveuse. J’ai connu des producteurs de films, qui n’avaient pas eu une seule idée en dix ans et qui, néanmoins, se sont, un beau matin, ou un beau soir, brusquement effondrés, tels des génies surmenés. » Un dédain dans lequel Herman J. Mankiewicz l’avait précédé, et cela même si son parcours au sein de l’usine à rêves avait débuté sous des auspices favorables, aux intertitres pour des films muets de Gregory La Cava, Frank Tuttle ou autre Josef von Sternberg succédant notamment les collaborations avec les Marx Brothers, dont il produit et supervise Monkey Business et Duck Soup, mais aussi, quelques années plus tard, la participation à l’écriture du Magicien d’Oz. Un film pour lequel il n’avait toutefois que peu de considération, rappelant à qui voulait l’entendre que sa contribution s’était limitée au basculement du noir et blanc de la vie quotidienne au Kansas à la couleur du monde fantastique de Oz -autant dire un apport fondamental, « peut-être le plus grand effet spécial de l’Histoire du cinéma« , estime Fincher.

Un art et une industrie

Esprit fin et caustique, génie dont le penchant pour autodestruction serait attisé par le sentiment de galvauder son talent, Mank allait se brûler au cynisme et à la cupidité régnant à Hollywood. Le film de David Fincher traduit d’ailleurs éloquemment la dualité qui prévalait alors dans l’usine à rêves, qui n’a sans doute jamais aussi bien porté son nom que pendant la Grande Dépression quand, en dépit d’une crise sans précédent, 70 millions d’Américains se pressaient chaque semaine dans les cinémas. Avec d’un côté, un esprit d’émulation et une fièvre créatrice encore incarnés à l’écran par les Charles Lederer (futur scénariste de His Girl Friday, de Hawks, parmi d’autres), Irving Thalberg (mogul visionnaire, à la tête de la MGM) ou autre Joe Mankiewicz, frère cadet d’Herman, dont le talent put s’épanouir dans le système des studios, comme en atteste son imposante filmographie. Et de l’autre, une industrie autant qu’un art, avec ce que cela peut supposer comme compromissions, sans même parler de magouilles, politiques et autres, pas toujours ragoûtantes. Et cristallisées dans Mank autour de la campagne de propagande orchestrée par ce même Thalberg et Louis B. Mayer pour saper la candidature du démocrate de gauche Upton Sinclair au poste de gouverneur de Californie en 1934.

À l’heure où Welles lui propose l’écriture de Citizen Kane, Herman Mankiewicz avait grillé l’essentiel de son crédit. Et s’il se prendra au jeu, signant un scénario d’exception (couronné d’un Oscar, partagé avec le réalisateur), ce fut aussi son chant du cygne, même si The Pride of the Yankees, de Sam Wood, l’histoire du joueur de base-ball Lou Gehrig, lui vaudra une nouvelle nomination aux Academy Awards l’année suivante. Et de laisser son génie se consumer dans l’alcool, broyé par un système dont Raymond Chandler, qui devait s’y frotter à compter des années 40 de Double Indemnity à The Long Goodbye, allait constater qu’il ne pouvait que détruire le talent d’un auteur, et ne s’en privait d’ailleurs pas…

(1) Éditions La Découverte, 2003.

Éclairage

Des fictions portant sur le cinéma, il y en a eu d’innombrables; sur d’autres films existants, beaucoup moins. Avant le Mank de David Fincher, Citizen Kane, d’Orson Welles, avait déjà fait l’objet de Citizen Welles, de Benjamin Ross (1999), qui revenait sur son tournage en compagnie de Liev Schreiber dans le rôle du génial cinéaste opposé à William Randolph Hearst (James Cromwell). Dix ans plus tôt, dans Chasseur blanc, coeur noir, Clint Eastwood incarnait la version fictive de John Huston parti tourner The African Queen au coeur de l’Afrique. Quant à Johnny Depp, il prêtera ses traits au Ed Wood (1994) de Tim Burton, lancé dans la production bancale de Plan 9 from Outer Space, un monument kitsch pas étranger à sa réputation de pire réalisateur de tous les temps. Shadow of the Vampire (2000) verra pour sa part E. Elias Merhige revenir sur le tournage du Nosferatu de Murnau (John Malkovich), littéralement vampirisé par la présence de Max Schreck (Willem Dafoe). Dans My Week with Marilyn (2011), Simon Curtis esquisse le portrait de l’icône (Michelle Williams) par le prisme du tournage de The Prince and the Showgirl qui, en 1956, devait l’opposer à Laurence Olivier (Kenneth Branagh). Dans la foulée, Sacha Gervasi angle son biopic sur Hitchcock (2012) sur la préparation et le tournage de Psycho, tandis que John Lee Hancock revient, dans Saving Mr. Banks (2013), sur les circonstances qui conduisirent Pamela L. Travers à céder à Walt Disney les droits de Mary Poppins. Enfin, on ne saurait conclure ce tour d’horizon sans mentionner The Disaster Artist (2017), hilarant biopic de James Franco s’attardant sur les coulisses du tournage par Tommy Wiseau de The Room, nanar patenté ayant fait, en 2003, l’objet d’une sortie confidentielle, avant de se tailler une réputation cultissime -la magie du cinéma…

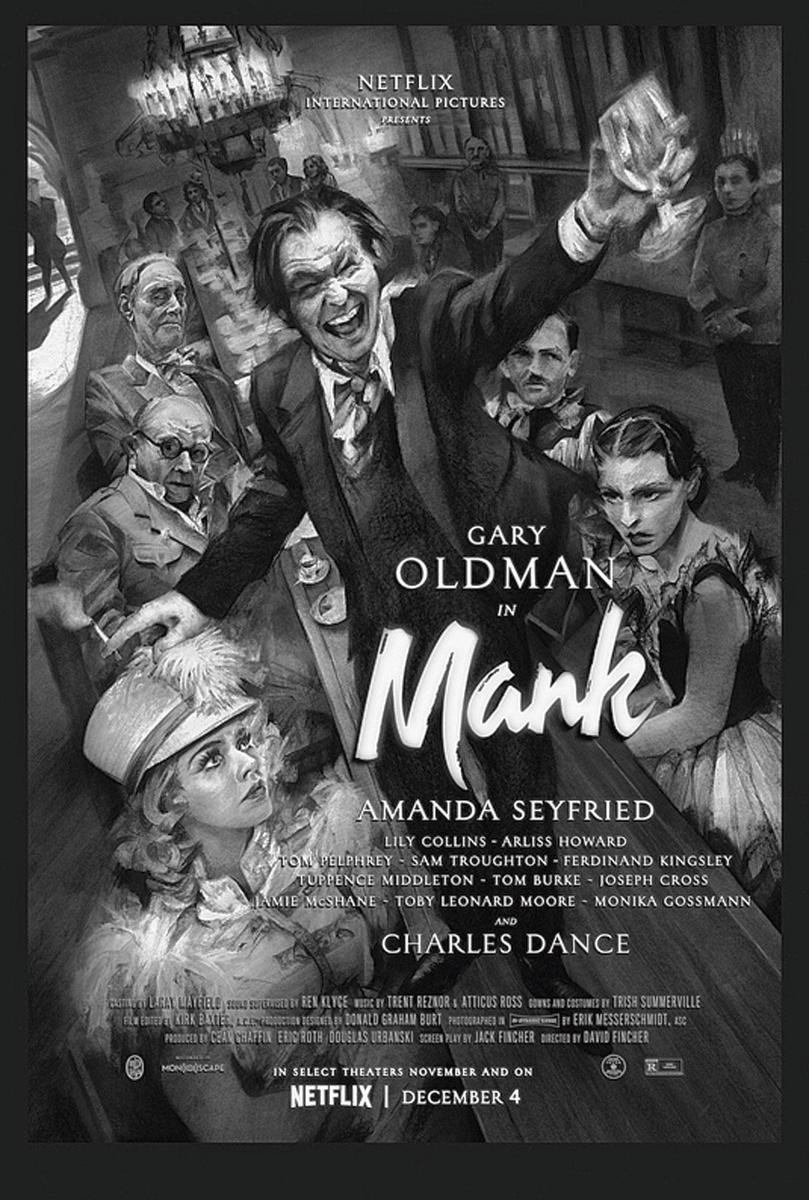

Drame/biographie. De David Fincher. Avec Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins. 2h12. Disponible sur Netflix à partir du 04/12. *****

Six ans déjà que l’on attendait un nouveau long métrage de David Fincher, le réalisateur californien s’étant consacré, depuis Gone Girl en 2014, au développement de séries: House of Cards puis Mindhunter. Le film consacrant ce retour, c’est donc Mank, dont le paradoxe veut qu’il sorte exclusivement sur Netflix, l’auteur de Zodiac et The Social Network étant lié contractuellement au géant du streaming. Pour autant, c’est de pur cinéma qu’il est ici question, tant par le sujet -le film revient sur l’écriture de Citizen Kane, chef-d’oeuvre définitif d’Orson Welles- que par la facture d’une oeuvre venue rappeler, si besoin, que Fincher compte parmi les plus grands cinéastes de sa génération.

Derrière Mank se cache donc Herman J. Mankiewicz, esprit brillant et acéré, mais encore joueur indécrottable et alcoolique invétéré, ayant contribué, au tournant des années 30 et 40, aux scénarios de plusieurs classiques hollywoodiens, Le monde est merveilleux de W.S. Van Dyke, Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, ou encore Vainqueur du destin de Sam Wood. Mank (Gary Oldman), on le découvre en 1940, alors que, la RKO lui ayant laissé une liberté créative totale, Orson Welles (Tom Burke) l’engage pour écrire ce qui deviendra Citizen Kane, à l’abri de toute interférence du studio . Sa réputation d’ivrogne l’ayant précédé, l’auteur est cantonné, immobilisé au lit par une fracture de la jambe de surcroît, dans un bungalow du désert de Mojave. À charge pour lui d’écrire un scénario en 60 jours sous la bonne garde de Rita Alexander (Lily Collins), la secrétaire consignant ses réflexions, et de Fräulein Freda (Monika Gossmann), l’infirmière veillant sur son confort, John Houseman (Sam Troughton) assurant le lien avec un Welles invisible. Insensiblement, ce qui n’était à ses yeux qu’un énième travail alimentaire -l’industrie du cinéma ne lui inspirait plus que mépris- change de nature: Mank replonge dans ses souvenirs hollywoodiens, ses démêlés avec Louis B. Mayer (Arliss Howard) et Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley), comme sa rencontre avec William Randolph Hearst (Charles Dance) et sa maîtresse, l’actrice Marion Davies (Amanda Seyfried), venant bientôt infuser un scénario au potentiel explosif.

Le fantasme se dérobe

Difficile de ne pas voir dans Mank, un projet qui remonte à… 1997, le film le plus personnel de David Fincher, qui adapte ici un scénario écrit par son défunt père, Jack. Filmé dans un noir et blanc léché, et soutenu par une mise en scène virevoltante, il y a là, bien sûr, un hommage au Hollywood de l’âge d’or recréé avec un soin maniaque, usine à rêves sur laquelle l’auteur porte un regard fasciné mais lucide. Comme si le fantasme pouvait se dérober à chaque plan, pour céder le pas, dans un jeu de lumières et d’ombres, à une réalité plus prosaïque, bien éloignée, en tout état de cause, des étoiles. Ainsi quand l’industrie hollywoodienne et la MGM en particulier ruinèrent, en 1934, la campagne du socialiste Upton Sinclair à grand renfort de « fake news », l’un des arcs narratifs d’un film débordant allègrement de son cadre historique pour embrasser un champ plus vaste. Ou quand elle se dispose à broyer les individus, Mank étant aussi une réflexion sur le processus de création dans un environnement cintré -à quoi Gary Oldman, impérial, apporte une formidable densité, déclinant les différentes facettes d’une personnalité complexe dans une partition dont l’éclat ne protège pas de l’abîme. Et ce film, virtuose, de s’avérer aussi profondément émouvant. Un chef-d’oeuvre.