The American Dream Factory, la nouvelle exposition de La Boverie, à Liège, invite à poser un autre regard sur Warhol en explorant son lien inextricable avec quarante années de l’histoire des Etats-Unis.

Pan entier de l’histoire de l’art à lui tout seul, Andy Warhol (1928 – 1987) règne en maître absolu sur la seconde moitié du XXe siècle. Sans même parler de la révolution formelle qu’il a contribué à populariser (dans les grandes lignes: une rupture avec l’expressionnisme abstrait caractérisée par la mise en avant du quotidien consumériste ainsi que par l’évacuation de la main de l’artiste), il faut reconnaître que de prime abord le théoricien du fameux « quart d’heure de célébrité » ne suscite pas la sympathie. En cause, un artiste « trop ». Trop envahissant certes, du cinéma à la photographie, en passant par la sculpture et l’édition, il a touché à tout. Trop prolifique aussi à cause de cette propension à commercialiser ses oeuvres à l’infini via le recours à la sérigraphie (au plus fort de son succès, The Factory, son studio, employait cent personnes, raison pour laquelle il ne refusait jamais une commande). Mais surtout trop… froid car c’est probablement sa légendaire indifférence qui incite à se détourner de lui.

Le rêve américain influence Andy Warhol qui le façonne à son tour en le mettant en scène.

Andrew Warhola, de son vrai nom de fils d’émigrés slovaques, est aussi glacé que les pages des magazines qu’il a longtemps illustrés. A l’image de son visage immortalisé le plus souvent sans émotion, il n’a eu de cesse d’insérer une distance entre le monde et lui. Aux journalistes qui le pressaient de questions, il n’était pas rare que Warhol s’en tire par un « I don’t know » aussi atone que déceptif. Ce désengagement de la société culmine dans une phrase, lancée au détour de 1967: « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n’y a rien dessous. »

Autant dire que pour tous ceux qui cherchent la chaleur humaine, l’expérience existentielle derrière la pratique, cet aveu de superficialité verrouille l’accès à une oeuvre pourtant indéniablement significative. Bonne nouvelle, la société bruxelloise Tempora, à qui l’on doit des expositions blockbusters telles que J’avais 20 ans en 45, Pompéi ou plus récemment Antoine de Saint Exupéry, propose à Liège, dans le cadre du musée de La Boverie, un parcours accessible à tous, néanmoins de qualité muséale, permettant de jeter un autre regard sur le « pape du pop art ».

Lire également: 1967, l’année de grâce: The Velvet Underground and Nico

L’angle choisi? François Henrard, l’un des commissaires associés du projet, l’explique: « Face à cet artiste qui refuse en apparence de prendre parti et décide de montrer plutôt que de juger, nous avons fait le choix d’une contextualisation forte. Il s’agit de montrer comment Warhol se fait le miroir des Etats-Unis, comment il métabolise quarante années de l’histoire de cette nation. Le processus est d’autant plus intéressant qu’il est subtil en ce que le pays de l’oncle Sam va se nourrir de la mythologie visuelle que l’artiste élabore à travers son travail. En clair, il s’agit d’un vrai processus dialectique: le rêve américain influence Andy Warhol qui le façonne à son tour en le mettant en scène. »

En plus de cette mise en situation exemplaire prouvant combien quatre décennies cruciales dans l’avènement du capitalisme néolibéral ont percolé à travers Warhol , The American Dream Factory (1) évoque avec pertinence les paradoxes de l’oeuvre de ce natif de Pittsburgh monté à New York en 1949. Car Warhol ne s’est pas contenté d’aborder l’american way of life dans sa version triomphante, il en a aussi dépeint les facettes sombres et menaçantes.

Onde sensuelle

C’est une scénographie réjouissante et de grande lisibilité qui prend place dans le musée liégeois. Articulé en quatre sas historiques correspondant aux quarante ans couverts par le propos – les années 1950, 1960, 1970 et 1980 -, le tracé est ponctué de monumentales photos d’archives choisies avec soin. En guise de prologue, quatre reproductions imprimées sur bâche retiennent l’attention. On doit ce quadriptyque, emblématique à la fois d’une approche travaillée par l’idée de série et d’un attachement viscéral aux valeurs étatsuniennes, au photographe Christopher Makos. Andy in American flag (1982) révèle en effet l’image du dandy à perruque enroulé dans un drapeau, le très connoté Star-Spangled Banner, sur fonds de couleur bleu, rouge et noir. « Il faut comprendre cette symbiose à l’aune de son parcours, commente François Henrard. Il naît dans une famille pauvre – son père est mineur – qui ne sera pas épargnée par les privations. En cela, sa réussite est un pur produit du rêve américain voulant que, quelles que soient les origines, on puisse réussir en faisant preuve de volonté. Andy Warhol ne devra rien à personne, c’est le prototype même du self-made-man. »

Sous-titrée « Au service du rêve américain », la première section lève le voile sur un pan méconnu et éphémère de la production de l’homme qui a fait passer les conserves de soupe Campbell à la postérité. La préservation miraculeuse de ces pépites visuelles infusées au consumérisme a été assurée par le travail acharné du collectionneur québécois Paul Maréchal, qui traque croquis, affiches, livrets d’opéra, invitations et ronéos underground depuis 1996. Plusieurs murs et vitrines alignent cartes de Noël, illustrations pleines de couleurs pour magazines ou couverture d’albums de jazz… Warhol traverse les fifties en accomplissant tel un forçat des travaux de commande témoignant d’une véritable patte. On s’émeut de découvrir ce matériel rare dans lequel il s’exprime avec talent. Pas de doute, loin de l’idéal d’un geste artistique vidé de toute émotion cultivé par la suite, ce patrimoine graphique rarement exposé prouve qu’il existe bel et bien une « ligne Warhol » sensuelle et enjouée.

Miroir fidèle

A l’aube des années 1960, l’illustrateur à succès qu’il est devenu observe la société américaine en pleine mutation. Il comprend le rôle joué par la télévision et la publicité, qui suscitent de nouvelles envies. Warhol croque ce train fou capitaliste lancé à pleine vitesse, non sans utiliser les ficelles d’un mouvement artistique qui a vu le jour en Grande-Bretagne dans les années 1950 sous le nom de « pop art ». Il se saisit des modèles industriels (les boîtes de tampons à récurer Brillo, les bouteilles de Coca-Cola et même les billets de banque) et des visages célèbres (Marilyn Monroe, Jackie Kennedy au lendemain de la mort de son mari) pour lancer ses propres produits de masse, questionnant au passage le statut de l’oeuvre d’art, miroir d’une société en passe de se consumer en consommant.

L’american way of life dans sa version triomphante, mais aussi dans ses facettes sombres et menaçantes.

En phase avec son goût de l’expérimentation, Warhol explore d’autres pistes comme le montre une grande salle aux murs recouverts de papier d’aluminium, enveloppe adéquate pour une pratique acquise aux effets de surface et aux reflets. Le décor se comprend comme une évocation de la première et mythique « Factory », à la fois studio, atelier et lieu de rencontre, dans laquelle Warhol tourne entre autres des objets filmiques ultrapointus comme Empire (1964), un plan fixe de plus de huit heures présentant le fameux building de Manhattan du lever du soleil à la tombée du jour. Le tout égayé par rien de plus que le passage de l’un ou l’autre oiseau.

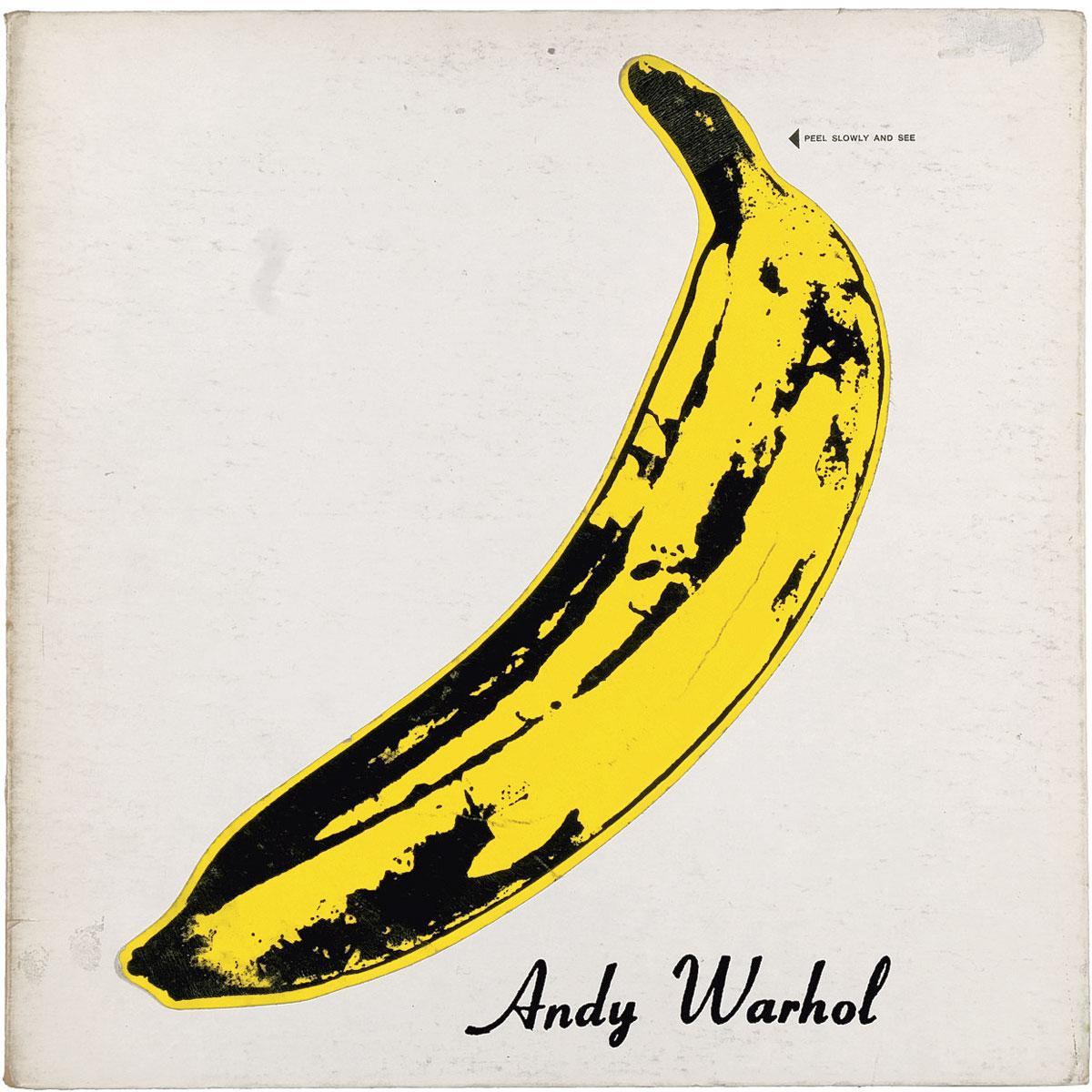

Les sixties seront aussi celles de l’aventure du Velvet Underground, groupe de musique dont Warhol produit le premier album (sans oublier d’en dessiner la cultissime pochette à la banane) mais aussi des Death & Disasters, étranges séries menées de 1962 à 1964 dans lesquelles l’artiste se fait l’écho de la face sombre du rêve américain à la faveur d’images sur les criminels les plus recherchés du pays, sur les exécutions capitales, les suicides ou les violences raciales. Deux ans plus tard, Warhol s’invente onirique avec ses géniaux Silver Clouds (1966), quinze ballons métalliques gonflés à l’hélium qui ressemblent à des nuages poussés poétiquement vers les visiteurs par cinq ventilateurs fixés en hauteur.

Lire également: Typex: « L’art de Warhol en soi n’est pas si important »

Il reste que, le 3 juin 1968, la militante féministe Valerie Solanas, auteure du furieux Scum manifesto, pénètre dans la Factory et tire à bout portant sur Andy Warhol et son compagnon. Touché au poumon, à la rate, à l’estomac, au foie et à l’oesophage, le plasticien new-yorkais s’en tire par miracle. Une grande photo le montre, posant à la façon du saint martyr Sébastien, le torse nu tout en cicatrices et soutenu par un corset qu’il portera jusqu’à la fin de sa vie. Cet attentat d’une brutalité inouïe signe pour Warhol la fin des utopies portées par les années 1960. Il marque également un tournant dans sa carrière. « Il va déménager la Factory, qui va prendre de manière assez significative le nom de The Office. Warhol se transforme à ce moment-là en un businessman qui réalise des portraits commissionnés pour la jet-set. Il fera même le portrait de Mao en 1972. Il n’est pas interdit d’y voir la capacité du capitalisme à tout digérer, même ce qui s’oppose radicalement à lui », souligne François Henrard.

Rangé des voitures, Andy? On aurait tort de le croire unidimensionnel et sec. Un petit recoin de l’exposition fait place à Iris et Broadway, des tableaux extraits de Ladies & Gentlemen (1974-1975), une série de portraits maculés de taches colorées qui, loin des paillettes de la haute société, rendent hommage aux existences dans les marges: des portraits de modèles anonymes recrutés dans les bars gays de New York. Idem dans les années 1980 où, alors que tout le monde le sollicite, Warhol engage, avec une dose d’intuition considérable, des collaborations avec de jeunes artistes issus de la rue. Ces petits gars prometteurs portent le nom de Keith Haring et Jean-Michel Basquiat.

Warhol. The American Dream Factory: à La Boverie, à Liège, jusqu’au 28 février 2021.