Avec Zombi Child, Bertrand Bonello remonte aux origines vaudoues du mythe zombie, orchestrant un aussi déroutant que fascinant exercice de style aux résonances politiques entre le Haïti des années 60 et la France d’aujourd’hui.

Voir le réalisateur du Pornographe, de L’Apollonide, de Saint Laurent ou encore de Nocturama s’attaquer au film de zombies en surprendra sans doute plus d’un. Et pourtant… Jadis grand amateur de cinéma de genre, le natif de Nice, musicien de formation tout juste âgé de 50 ans, s’est toujours montré irréductible aux modes comme aux conventions, prenant pour seule habitude d’aller tourner là où le mènent son désir et sa curiosité. Ce cinéma de genre en principe très codé, Bonello, réalisateur intellectuel et plastique, l’investit aujourd’hui en véritable exorciste dans Zombi Child, le débarrassant de ses démons comme de ses motifs les plus attendus pour revenir aux racines mêmes du mythe (lire également notre encadré). Soit le zombie comme symbole absolu d’une humanité perdue, d’une liberté aliénée.

Zombi Child s’articule autour de deux pôles appelés à converger très tard dans le film: l’enfer des plantations de canne à sucre en Haïti au début des années 60 et un prestigieux pensionnat de jeunes filles dans le Paris d’aujourd’hui. Comment est né ce projet?

J’ai découvert cette histoire d’authentique zombification haïtienne il y a une bonne quinzaine d’années. Aujourd’hui, nous sommes très habitués à la figure occidentale, quasiment pop en fait, du mort-vivant. Et d’un coup, de passer par là, par le cinéma de genre, pour expliquer d’où vient vraiment le zombie, c’est un trajet que je trouvais intéressant. C’est l’idée de ramener le zombie à son origine et, à travers ce geste, d’évoquer également l’esclavage et le rapport entre la France et une certaine colonie. Après, il a fallu trouver la manière de raconter cette histoire. C’est certain que ne raconter que la partie haïtienne, ce n’était pas possible. Arriver en terres haïtiennes et dire je vais faire un film sur le vaudou et le zombie, en tant que cinéaste hexagonal, c’était un peu suicidaire. Il a fallu trouver un point de vue français. Donc à cette histoire « vraie », j’ai rajouté un peu de fiction, c’est-à-dire que j’ai rajouté à cet homme qui marche comme un mort-vivant en Haïti une petite-fille qui aurait intégré la France et ce pensionnat de jeunes filles aujourd’hui. Et à celle-ci j’ai donné des amies qui étaient là pour recevoir cette histoire du point de vue français, qui est mon point de vue.

Et pourquoi ce pensionnat-là, précisément, qui est la très prestigieuse maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis?

Je voulais des jeunes filles coupées de leurs parents. Donc j’ai regardé très simplement sur Internet ce qu’il y avait encore comme pensionnat de jeunes filles en activité en 2018 et je suis tombé sur celui-là, que je ne connaissais pas. Et quand je me suis aperçu qu’il avait été fondé par Napoléon, que c’était un haut lieu d’instruction française, je me suis dit que c’était l’endroit idéal pour créer du contraste avec ce qui se passe en Haïti.

Ce lieu, à l’arrivée, il sert aussi à parler de la question de la liberté, puisque si l’épisode caribéen renvoie clairement à la question de l’esclavage, le volet français du film, lui, interroge notamment notre rapport au libéralisme et à l’aliénation. Entre Haïti et Paris se tisse ainsi tout un réseau d’échos et de correspondances…

Oui, et ce qui est intéressant c’est que j’ai mis certaines correspondances volontairement en place, mais que beaucoup d’autres m’ont échappé et sont seulement apparues au moment du montage. Que ce soit dans les contrastes purs ou dans les similitudes -je pense notamment à la question des rituels au sens large. Au fond, le film est fait de deux choses assez limpides. D’un côté, vous avez un homme qui meurt, qu’on déterre, qu’on met dans les plantations et qui, après, s’échappe et va marcher pendant quinze ans. Et de l’autre, un chagrin d’amour vécu par une adolescente. Ce sont deux histoires très simples, a priori très éloignées. Mais quand on les met côte à côte, eh bien il y a des éléments beaucoup plus complexes qui se mettent en branle. Et ce sont ces éléments-là que j’essaie d’attraper. Parce que clairement, ce qui m’intéresse le plus dans le film, c’est ce qui m’échappe.

En accolant l’histoire d’un homme zombifié et celle d’un simple chagrin adolescent, le film pose également la question de la hiérarchie des malheurs…

C’est certain qu’au départ, cette question, je me la suis posée. Je me suis dit: d’un côté je mets un esclave et de l’autre une gamine qui se fait plaquer. Le spectateur va trouver ça absurde. Comment peut-on mettre tout ça sur un seul et même niveau? Et pourtant, c’est bien ce que j’ai tenté de faire. J’ai cherché, à travers la mise en scène, à tout traiter sur un pied d’égalité. Quelque part, je crois que j’ai envie de dire que ce n’est pas parce que cette jeune fille est blanche et en bonne santé que son malheur ne vaut rien. Ce sont des questions qui peuvent sembler stupides mais auxquelles j’ai eu aussi envie de me frotter.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Au détour d’une scène, vous placez ce commentaire faussement anodin sur les films de zombies contemporains où les morts-vivants courent au lieu de marcher. Là encore, difficile de ne pas y percevoir une certaine critique du libéralisme, parfaitement raccord en cela avec le cinéma de Romero, le réalisateur culte de Night of the Living Dead, où la figure du zombie n’est au fond qu’un prétexte pour fustiger la société de consommation…

Oui, et quand on y songe, mon précédent film, Nocturama, c’était déjà ça au fond, un film de zombies. Il était même plus proche de Romero que Zombi Child. Parce que ces jeunes se déplaçant dans Paris avec l’envie de tout faire exploser, à un moment ils devenaient juste des corps un peu perdus…

Sans compter qu’ils finissaient par se retrouver dans un centre commercial, comme dans le Dawn of the Dead de Romero…

Tout à fait. À leur manière, les jeunes filles du pensionnat sont aussi un peu zombies. Même si elles sont très vives, très connectées, elle sont un peu assommées.

Assommées, mais également en quête d’une certaine transe. Votre cinéma tend souvent vers quelque chose de l’ordre du transcendantal…

Du sensoriel et du transcendantal, oui. Et le cinéma est le parfait médium pour ça, c’est évident. Même si pas suffisamment utilisé en ce sens. Ici, d’ailleurs, la transe est davantage amenée par le montage que par une scène de cérémonie littérale. J’aime l’idée de la restituer avec les outils du cinéma.

Les outils du cinéma, ça peut être le montage, mais ça peut aussi être la musique, que vous composez en partie vous-même. L’une de vos signatures, c’est de mettre quasi systématiquement à la fin de vos films une pépite soul qui fait décoller, qui emmène vers le sensoriel justement, voire la sensualité…

J’écoute beaucoup de soul, oui, c’est un genre qui m’intéresse énormément. Après, j’essaie toujours que ce morceau soul ne soit pas gratuit, qu’il fasse sens, rien que par son titre déjà. À la fin de L’Apollonide, c’était le Bad Girl de Lee Moses. Dans le cas de Saint Laurent, Faithful Man de Lee Fields and the Expressions. Et ici, You’ll Never Walk Alone de Gerry and the Pacemakers. J’aime l’idée qu’une simple chanson puisse résumer le projet du film. Parce que Zombi Child, c’est ça. C’est l’histoire de quelqu’un qui marche pendant quinze ans et qui après revient à la vie. La chanson dit: tu ne marcheras pas seul parce qu’après avoir traversé la tempête tu trouveras la lumière. C’est ce que fait le zombie. Et c’est ce que fait la jeune fille aussi, en un sens. Le film ne dit rien d’autre que ça: continue, tu ne marcheras pas seul(e).

La musique est également envisagée dans le film comme un élément-clé de pop culture. On y parle de Rihanna, mais aussi plusieurs fois de Damso. C’est une manière d’être raccord, pour vous, avec les références propres à un groupe de jeunes filles d’aujourd’hui?

Oui, j’ai une fille de quinze ans, alors quand je cherchais à quel morceau me référer au sein du pensionnat, j’ai regardé sa playlist Deezer. Le dernier truc qu’elle avait écouté, c’était un titre de Damso. Donc je suis parti sur Damso. Lorsque je me suis lancé dans un grand casting sauvage pour trouver mes actrices, je me suis d’ailleurs aperçu que toutes les jeunes filles connaissaient ça par coeur. Ça m’a surpris de voir à quel point c’était une star pour elles. En regard de ses textes, je veux dire. Du coup, j’en ai fait quasiment un sujet en soi. Elles parlent de lui, elles se posent des questions. L’une des filles appelle sa tante pour lui dire qu’elle adore la musique mais qu’elle ne sait pas si elle a le droit d’adhérer au niveau des textes. C’est toute la question de la distance que l’on choisit d’adopter ou non par rapport à l’objet culturel.

Quel est votre rapport au cinéma de genre, aujourd’hui?

J’entretenais vraiment quelque chose de très fort avec le cinéma de genre par le passé. Là, depuis sept ou huit ans, il y a un renouveau qui est plutôt intéressant, mais pendant longtemps ça ne m’a plus trop parlé. Je trouvais ça trop ironique, trop cynique en fait. Moi j’aime le cinéma de genre premier degré. C’est-à-dire quand un réalisateur met en scène ses propres peurs du monde à travers le genre. Ce qui était le cas des films que j’ai découverts et beaucoup aimés quand j’avais treize ou quatorze ans. Ils m’ont servi de sésames vers le cinéma au sens large. Ce sont les films de Romero, donc, mais également ceux de Dario Argento, de John Carpenter, de David Cronenberg… Autant de représentants d’une époque bénie pour le genre.

Quand vous parlez d’un renouveau récent, à qui pensez-vous, par exemple?

Bon, il faut savoir que quand les films de Romero, Argento et les autres sont apparus, on a d’abord dit qu’il s’agissait de simples films de série B, et puis on s’est aperçus un peu plus tard que c’était très bien mis en scène, et que derrière la dimension de divertissement du samedi soir il y avait un sous-texte important. On s’est donc rendu compte que ces cinéastes étaient des auteurs. Eh bien aujourd’hui, on voit qu’il y a des auteurs qui ont envie d’aller vers ce cinéma-là. C’est comme une espèce de roue, de cycle. Pour répondre plus directement à votre question, les films de Jordan Peele (le réalisateur américain de Get Out et de Us, NDLR), aujourd’hui, me semblent intéressants. J’aime l’idée que pour évoquer une peur du monde, on repasse par un cinéma de la peur.

Zombi Child. De Bertrand Bonello. Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David. 1h43. Sortie: 03/07 (à l’initiative du cinéma Galeries, à Bruxelles). ***(*)

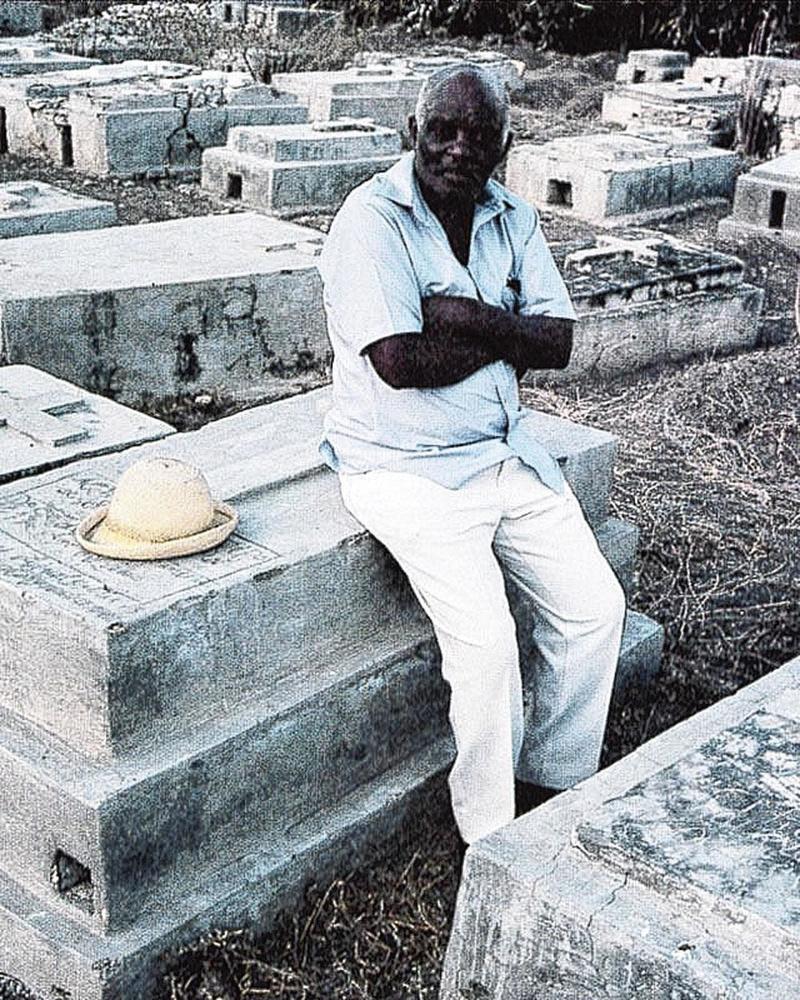

« Petit » film écrit très vite et monté avec un budget de série B, léger dans sa production mais pas pour autant dénué d’ambitions, Zombi Child a été initié par Bertrand Bonello alors qu’il venait de passer de longs mois sur un projet assez lourd qui est toujours en suspens, parce que difficile à financer notamment. À l’origine de ce huitième long-métrage, où le cinéaste français choisit de s’emparer d’un phénomène culturel hérité de la tradition vaudoue, on trouve l’histoire d’un authentique cas de zombification survenu en 1962 en Haïti. Celui de Clairvius Narcisse. Drogué à la « poudre de zombie », soit une préparation qui contient de la tétrodotoxine, une neurotoxine hyperpuissante capable de ralentir fortement le rythme cardiaque et de provoquer une paralysie générale, il dit avoir assisté impuissant à son propre enterrement: il pouvait voir et entendre mais pas parler ni ressentir. Ainsi enterré vivant, puis bientôt déterré, il fut réduit en esclavage dans une plantation de canne à sucre où on lui aurait administré des doses de poison suffisantes pour le maintenir dans un état de semi-léthargie, avec gestes lents et absence de parole, comme un mort-vivant. Ce n’est que deux ans plus tard, en 1964, qu’il parviendra à s’échapper et à reprendre peu à peu le contrôle de son corps. Mais, traqué, il ne refera surface auprès des siens qu’en 1980, en improbable ressuscité. Moralité: oui, les zombies existent, Clairvius Narcisse en est la preuve.