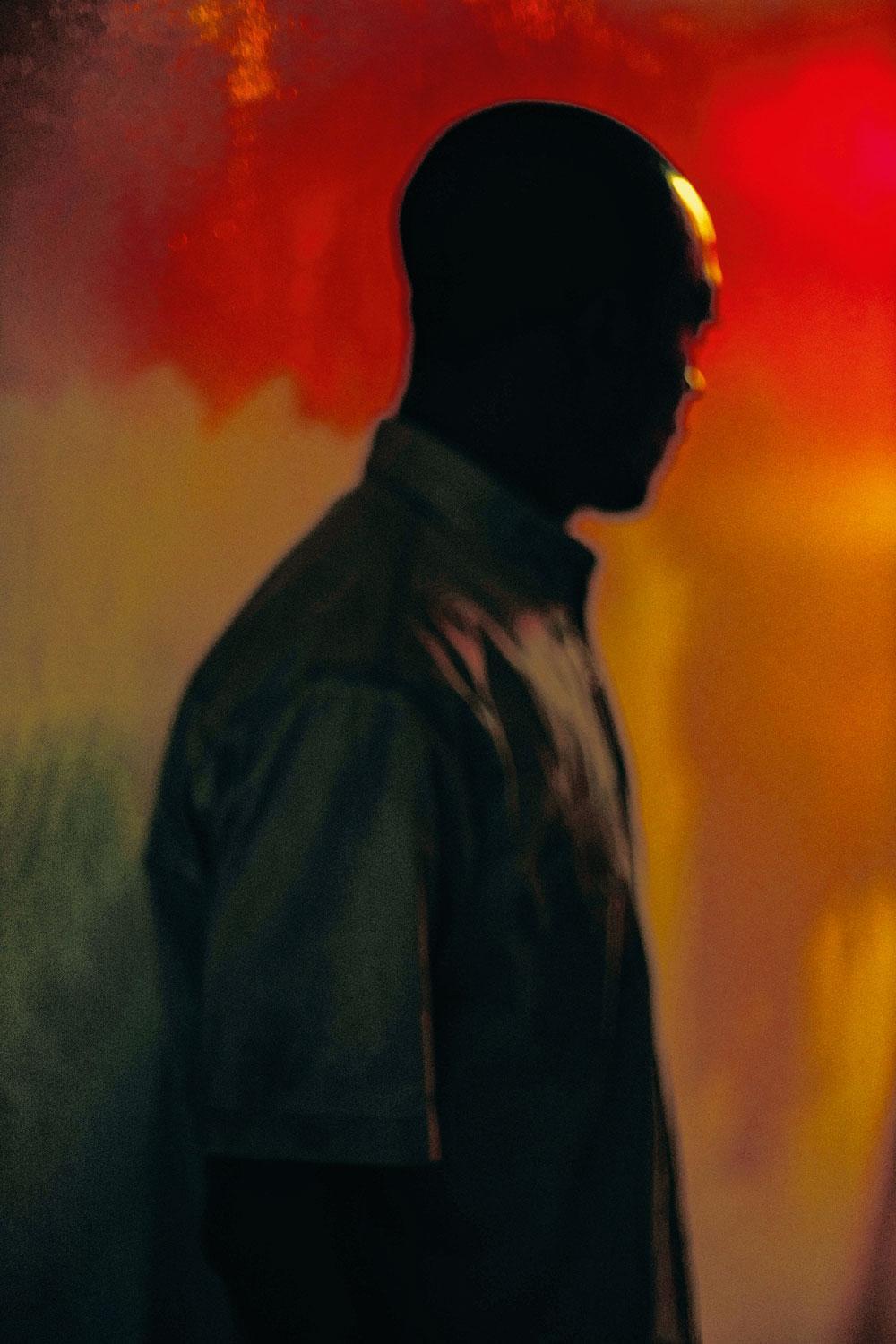

Alice Gallery accueille la quatrième exposition en solo de Nicolas Karakatsanis. En marge du cinéma, ce génie de la lumière signe des images sublimes.

Au première étage de l’appartement de Nicolas Karakatsanis, Bruxelles semble à portée de main. Pour peu, on pourrait en toucher le ciel gris. Une longue baie vitrée se charge de cultiver cette illusion. Au loin, le regard repère l’architecture roturière de l’église Sainte-Catherine. Retour de l’oeil distrait vers l’intérieur. Un impérial maine coon, alangui sur un meuble de cuisine, toise le nouvel arrivant. Au bout de la pièce, des centaines de vinyles sagement alignés disent la mélomanie compulsive du maître des lieux. Il persiste et signe, dégainant une galette noire « Deutsche Grammophon » qu’il pose sur une platine sophistiquée. Des notes cristallines viennent frapper les murs de la pièce donnant à cette rencontre sa bande-son: le piano de Sviatoslav Richter. L’enchantement musical semble laisser indifférent un grand adolescent nu sous cadre portant la patte de Willy Vanderperre, le photographe de mode flamand. Des livres sur Donald Judd ou Neo Rauch confirment que l’homme qui vit ici est bien cet esthète raffiné que l’on devine. Lui-même affiche d’ailleurs un profil d’icône à la barbe poivre et sel. Impossible de ne pas convoquer mentalement cet autoportrait du Tintoret réalisé aux alentours de 1546 et conservé au Museum of Art. Tout comme le peintre vénitien, le visage de Karakatsanis semble surgir en permanence de l’obscurité et afficher la même détermination.

Au début était la chute

L’allusion à l’art pictural n’a rien d’innocent. Depuis ses débuts, le travail personnel de ce directeur de la photographie réputé (Rundskop, The Loft ou plus récemment I, Tonya) dialogue constamment avec cette pratique. Sa nouvelle exposition chez Alice Gallery, la cinquième si l’on inclut un group show, en témoigne. Il en détaille la généalogie: « Tout est parti de quatre oeuvres que j’ai découvertes en 2008 au Metropolitan Museum de New York. Il s’agit d’une série de gravures d’Hendrick Goltzius, un artiste néerlandais de la seconde moitié du XVIe siècle. Chacune d’entre elles représente un ange déchu… Je suis très attiré par cette idée de chute, de paradis perdu. J’éprouve une attirance particulière pour les choses déprimantes. J’ai pris des photos avec mon téléphone tant le mouvement représenté me subjuguait. Il revenait me hanter régulièrement. » L’impulsion initiale de Disgracers a donc surgi il y a dix ans et ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle se matérialise à la faveur d’un accrochage. Ce long processus de maturation ne doit pas surprendre. « J’organise mon travail personnel de manière radicalement différente que lorsqu’il s’agit de cinéma où tout est très contraignant parce que tellement cher. L’idée est de prendre mon temps, ne rien précipiter en raison d’impératifs matériels. Je veux que la photographie ait toujours pour moi le goût de la liberté. C’est pour cette raison que je cultive le portrait figé shooté en atelier et que j’essaie de me passer d’une équipe ou d’infrastructures conséquentes. » En ce sens, la nouvelle série présentée aujourd’hui à Bruxelles déroge à la règle.

« L’objectif était de reproduire les corps de ces êtres qui tombaient. Cette intégration du mouvement était techniquement difficile, elle m’a obligé à tout planifier un an à l’avance. Pour obtenir ce que je souhaitais, j’ai dû en passer par un lieu spécifique, une église désacralisée de Louvain investie par une école du cirque, et par un casting bien précis: il me fallait des danseurs et des acrobates maîtrisant leurs corps et n’ayant aucun souci avec la nudité. Je ne voulais pas que des vêtements « sociologisent » le propos. Les images ont été prises depuis une certaine hauteur pour être au plus proche des corps qui rebondissaient sur les trampolines. Les prises de vue ont duré quatre jours mais ces sessions ont été éparpillées sur plusieurs semaines, ce qui m’a permis d’affiner le tir. Au bout de l’aventure, j’ai retenu 30 photographies. » Le résultat est empreint de classicisme formel, on se trouve du côté d’une esthétique marmoréenne, loin du cliché d’un artiste réputé « maître des ténèbres ». L’unique image diffusée dans la presse (en bon lecteur de Walter Benjamin, Nicolas Karakatsanis préserve son oeuvre de la prolifération médiatique) témoigne de l’aspect lumineux de Disgracers. Car il est aussi question de rédemption dans ce travail que sacralise un tremblé dont il faut souligner la justesse -celle-ci n’est d’ailleurs pas étrangère à la gestion sur-précise de la lumière. En perfectionniste qu’il est, le photographe a particulièrement soigné ses tirages, forcément uniques, soit du cibachrome sur papier Canson. Et le tout a été imprimé en Allemagne par « le » labo spécialisé en la matière, le studio Grieger de Düsseldorf. Celui-là même avec lequel travaillent Thomas Ruff, Andreas Gursky et un certain Wim Wenders. Envie d’en découvrir plus? Dans la foulée, le MAD donne à voir une autre facette de Karakatsanis. It’s my Own, an Everyday Fashion Story convie une série de talents -Lohas & Lohas, Thierry Boutemy…- à s’emparer des archives de OWN, un duo de stylistes (Thierry Rondenet et Hervé Yvregoneau) qui a fait les beaux jours de Bruxelles. L’appropriation de l’auteur de Disgracers? En compagnie du scénographe Leonardo Van Dijl, il a déterritorialisé le vestiaire du binôme au Sénégal afin de voir ce qu’il racontait sous d’autres peaux, d’autres tropiques.

Né en 1977 à Wilrijk, d’un père originaire d’Athènes et d’une mère anversoise, Nicolas Karakatsanis ne bénéficie pas de la même aura médiatique que l’on se situe en deçà ou au-delà de la frontière linguistique. En Flandre, son travail est suivi de près, il est quasiment un BV. Du côté francophone, les choses sont tout autres malgré des faits d’armes assez considérables, ne serait-ce que son intervention en tant que directeur de la photographie sur l’excellent I, Tonya de Craig Gillespie (actuellement dans les salles). « Cette comédie sombre possède plusieurs niveaux de lecture. Ce qui m’a particulièrement intéressé, c’est le fait que le film montre l’avènement de l’infotainment aux États-Unis a bouleversé notre rapport au monde. Soudain, l’histoire d’une patineuse est plus importante que la question de la faim dans le monde« , explique-t-il pour justifier sa collaboration à une aventure dont l’univers -celui du patinage- ne l’avait pas séduit de prime abord. Étant donné qu’il est parfaitement bilingue, les raisons de son absence de notoriété au sud du pays ne sont pas à chercher du côté d’un éventuel problème de communication.

Faut-il croire que s’il était intervenu sur des longs-métrages français, les choses seraient différentes? Peut-être. Il confesse: « J’ai bien un agent à Paris mais ma relation avec le cinéma français n’est pas fluide. Je reçois des propositions, je les lis mais souvent je n’accroche pas. » Tout cela est regrettable car en matière de cinéma Karakatsanis est l’un de nos talents les plus certains. C’est d’autant plus amusant que son parcours n’est pas vraiment académique: il n’a jamais terminé l’école, en l’occurrence Sint-Lukas à Bruxelles. Qu’il s’agisse de postproduction à Berlin ou de réalisation pour aider des amis, il a toujours été repéré pour « son oeil ». Avec un frère réalisateur (Dimitri Karakatsanis), on pourrait facilement imaginer le virus implanté dans l’ADN familial. Visuellement, les Karakatsanis se sont pourtant faits tout seuls. « Je n’ai jamais été assistant, ni réalisateur« , plaide celui qui a appris le métier sur le tas. Cette sensibilité aux tonalités et aux lumières, Nicolas Karakatsanis les promène souvent du côté du champ artistique. « Il m’a souvent été donné de travailler avec des artistes. J’étais alors derrière la caméra, cela m’a apporté beaucoup, je me sentais comme un gamin dans un magasin de bonbons. J’ai par exemple réalisé plusieurs courts-métrages en compagnie du peintre Michaël Borremans. C’est grâce à lui que je m’autorise à poser un regard romantique sur le monde. Je me sens plus proche de lui que d’un travail plus intellectuel comme celui de Luc Tuymans. Michaël m’a appris à concevoir une oeuvre directe, avec de la chair et universelle, dans laquelle le beau n’est pas un tabou. Pour le regardeur, c’est l’occasion d’accrocher une émotion à une oeuvre. » Parmi ses influences, Nicolas Karakatsanis cite aussi le photographe Robert Adams et, de manière plus étonnante… Manet. « Sa palette me transporte, je n’aborde jamais un travail sans me demander comment Manet ferait. »

Disgracers, Nicolas Karakatsanis, Alice Gallery, 4, rue du Pays de Liège, à 1000 Bruxelles. www.alicebxl.com Jusqu’au 29/04.

It’s my Own, an Everyday Fashion Story, MAD, 10, place du Nouveau Marché aux grains, à 1000 Bruxelles. www.mad.brussels Jusqu’au 17/06.