A Liège, la Cité Miroir signe l’une des rares expositions monographiques d’ampleur consacrées au sculpteur en Belgique. La scénographie intimiste consacre « l’humanité absolue » de son oeuvre.

C’est, de l’aveu même d’Emilie Bouvard, « une expérience assez unique » à laquelle invite la Cité Miroir. Pourtant, en tant que directrice scientifique et des collections de la Fondation Giacometti, elle a assuré le commissariat de nombreuses expos dédiées au sculpteur suisse à travers le monde. Elle détaille la proposition: « Face au cadre imposant que sont les anciens Bains de la Sauvenière, nous avons choisi de jouer la carte du contraste. Au coeur de ce décor gigantesque, le public est en présence de pièces petites et moyennes, celles-là même qui constituent le noyau dur de la pratique de Giacometti. »

Audacieux et déroulé à la faveur d’une scénographie de grande légèreté, le parti pris corrige l’idée répandue selon laquelle l’artiste produisait essentiellement des silhouettes de taille réelle – une erreur qui trouve sans doute sa source dans le succès du célèbre Homme qui marche, bronze de 1960 faisant valoir une hauteur d’1 m 83. « C’est assez exceptionnel chez Giacometti, souligne la curatrice de L’Humanité absolue (1). Si l’on exclut quelques femmes monumentales de près de trois mètres, il ne faut jamais oublier que c’est son atelier qui donne la mesure de ses créations. Cet espace réduit de 24 m2 confère une dimension domestique à tout ce qui en sort. Quand il y reçoit des modèles, il y a aussi une grande proximité. C’est ce caractère d’intimité que nous avons voulu restituer à la Cité Miroir. Présentées sans protection, les pièces sélectionnées ne se trouvent pas à plus de 70, 80 centimètres des visiteurs, c’est la taille d’un bras. Tout un chacun peut ainsi se familiariser avec les dimensions justes de sa pratique. »

Présentées sans protection, les pieces ne se trouvent pas à plus de 70, 80 centimètres des visiteurs, c’est la taille d’un bras.

Une visite sur place confirme la pertinence d’un propos qui, bien que centré sur l’intériorité, n’oublie pas la place occupée par le « grand extérieur », qu’il s’agisse du Paris de l’après-guerre ou, plus largement, du contexte intellectuel et sociologique ayant façonné la production d’Alberto Giacometti (1901 – 1966). En haut de l’escalier qui mène à l’espace de monstration, le visiteur est d’abord retenu par l’arrête d’une structure blanche. Sur celle-ci, un écran incrusté dans un pan de mur fait défiler une archive d’époque que l’on doit au réalisateur Ernst Scheidegger. Tourné en 1966, le petit film permet de suivre le plasticien suisse depuis la terrasse d’une brasserie parisienne, incomparable poste d’observation de la vie comme elle va, jusqu’au 46 de la rue Hippolyte-Maindron, artère tranquille du XIVe arrondissement. Arrivé au bout de sa promenade, l’artiste nous regarde un instant sur le seuil de la porte de cet atelier qu’il a occupé de 1926 à sa mort.

Fondu au noir. Le parcours invite alors à entamer la déambulation en pénétrant dans un cube, en réalité ouvert, sorte de parallélépipède impudique auquel il manque un côté. Le dispositif est une évocation de la forge de formes et d’images dans laquelle évoluait Giacometti. Béton brut, poêle à charbon, lit sommaire, absence d’eau courante, l’endroit a tout de la grotte d’un anachorète. A cela il faut ajouter un mobilier réduit – une inconfortable chaise en rotin pour qui prend la pose, un établi, une sellette rotative sur laquelle est posé un visage en terre enroulé dans un drap humide – qui dit un homme peu attentif aux conditions matérielles d’existence. Il ne faut pas d’autre décor pour que surgisse ce que l’artiste appelle de tous ses voeux: la rencontre nue avec la personne humaine, avec son « être-là » comme a pu l’écrire Sartre, penseur ayant donné sa légitimité artistique à la démarche du sculpteur.

Lire aussi: Dans l’antre d’Alberto Giacometti

Du bout des doigts

Les questions fondamentales qui traversent l’oeuvre de Giacometti sont doubles. Comment retranscrire ce que je vois? Et comment représenter l’homme après la Seconde Guerre mondiale? Le défi est de taille, sachant qu’entre 1945 et 1960, la plupart des artistes désertent en choisissant l’abstraction, cette période étant celle où la palette non figurative explose: abstraction lyrique, géométrique, paysagisme abstrait, art informel… Il n’en faut pas davantage pour comprendre toute la singularité et la dimension de résistance qui travaillent l’Helvète. Cela, une grande table tout en longueur permet de le mesurer dans un face-à-face: on pourrait effleurer les bronzes du doigt, troublants de proximité.

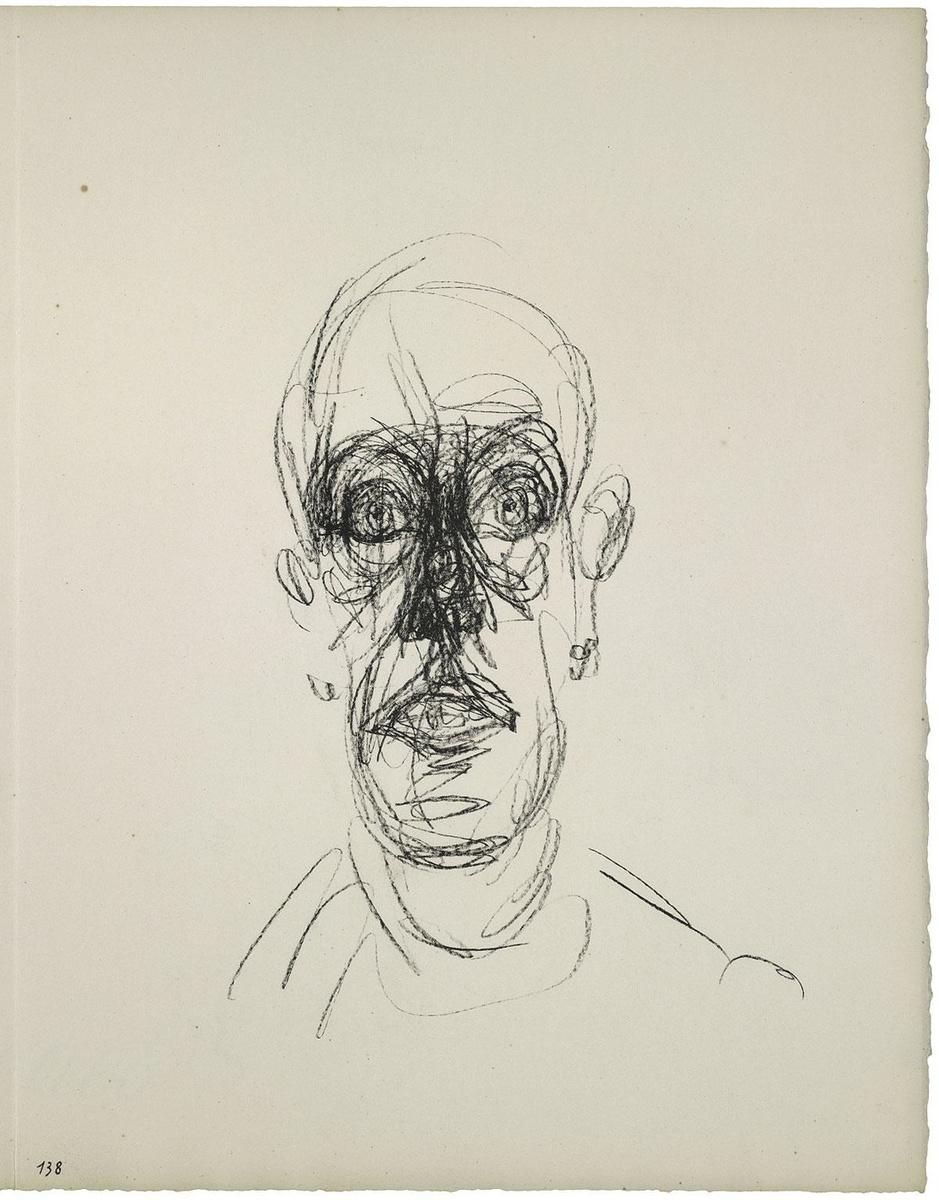

Elément central de la mise en scène, ce vaste plan aligne une trentaine de sculptures témoignant des allers et retours, des tensions, d’une oeuvre tiraillée entre la représentation individuelle et l’universel, entre l’actuel et l’intemporel, entre les multiples formulations qu’offre la matière – on notera de bien regarder les socles, un détail jamais innocent. On s’arrête devant une pièce minuscule de 1946. Elle représente Simone de Beauvoir, dont le visage flotte au bout d’une tige à la façon d’une apparition. On pense à une figurine votive venue du fond des âges. Plus marquants encore sont deux bustes juxtaposés représentant Diego, le frère du plasticien. Le premier date de 1951, l’autre de 1954. Entre les deux, un abîme. Le temps, ce grand sculpteur, est passé par là. A coups de canif, Giacometti a exercé une violence palpable sur le faciès fraternel, celle qui résulte d’une humanité désormais sans dieu, livrée à elle-même. Le visage émacié est devenu anguleux.

Ailleurs, la multiplication des silhouettes décharnées ramène vers celles des rescapés des camps de concentration. « Ce n’est en aucun cas une source directe mais on peut imaginer que cette imagerie qui a pénétré l’inconscient collectif a eu un impact sur lui », tranche Emilie Bouvard. Il y a aussi cette Tête d’homme, de 1964, qui tente l’impossible: restituer au travers du bronze le regard du photographe Eli Lotar. Plus loin, cette Femme debout, pièce radicale, de 1961, semble marquer les limites de la figuration. A l’os, le contour androgyne bancal, elle tient sur un pied, réussit à témoigner de l’humain en dépit des forces aveugles qui concourent à sa disparition. Il reste alors à se diriger vers les murs latéraux qui déroulent des lithographies, scandées par des photographies d’époque imprimées à même des voiles. La série provient de Paris sans fin, un projet éditorial posthume qui se découvre comme un long travelling opéré par Giacometti à travers Paris et sa banlieue. Le comptoir du café du Dôme (où il rencontra Sartre pour la première fois), un homme jouant au billard électrique, une cliente chez Adrien, le pont Alexandre III, une horloge du carrefour Alésia… Autant d’esquisses poétiques au long desquelles s’écoule la nostalgie des mondes engloutis.

(1) Giacometti. L’Humanité absolue : à la Cité Miroir, à Liège, jusqu’au14 février 2021.