La nouvelle exposition de la Royal Academy, à Londres, met en lumière une partie méconnue du globe. De la Nouvelle-Guinée à Hawaï, l’Océanie entretient un lien puissant et spirituel avec les formes.

La salle est intitulée « Gods and Ancestors ». En toute logique, elle déroule son lot de dieux et d’ancêtres. Passant sous une arcade, on y pénètre comme dans un sanctuaire non sans que la possibilité de se déchausser par respect ne traverse l’esprit. C’est à n’en pas douter le temps fort de Oceania, la nouvelle exposition de la Royal Academy qui célèbre les arts de Mélanésie, Micronésie et Polynésie à travers 200 oeuvres remarquables. L’atmosphère de cette section est particulière, à l’image d’un « continent » pas comme les autres. Pour preuve, les visiteurs les plus tonitruants y murmurent, tandis que les experts les plus loquaces y baissent d’un ton. Ainsi de Peter Bunt, maître de conférences à la Victoria University of Wellington et l’un des commissaires de l’événement, qui n’éprouve aucune gêne à évoquer son impuissance. En lieu et place des très pertinentes analyses dont ce spécialiste abreuvait l’audience dans les autres salles, il invite désormais tout un chacun à ressentir « la puissance de la pièce » et « l’évidence des chefs- d’oeuvre » qui se tiennent derrière les vitrines.

Cette présence se fait tout particulièrement sentir devant un buste en basalte de Rapa Nui, territoire que nous appellons plus communément « île de Pâques ». Compacte, brute et pesamment ancrée, cette sculpture difficile à dater (entre 1100 et 1600 après Jésus-Christ) se dressait à l’origine aux abords des lieux de sépulture et de culte. La volumineuse tête sombre affiche une attitude assez inédite dans l’histoire des arts premiers. Tournée vers le ciel, elle suggère un axe de verticalité au regardeur, comme si elle l’enjoignait à prendre en compte quelque chose de plus grand que lui, quelque chose dont il émanerait. La science contemporaine le confirme et c’est impossible de ne pas y penser: regarder le ciel, c’est remonter le temps à la recherche des origines. On sait bien que certaines étoiles aperçues au coeur de la voûte céleste sont en réalité éteintes depuis des millions d’années. Pour cause, elles sont à ce point éloignées que le temps que leur lumière nous arrive – ce qui peut prendre des millions, voire des milliards d’années -, elles sont déjà consumées. Ces profondeurs cosmiques sont celles que suggère ce chef-d’oeuvre en provenance du British Museum. Il n’est pas le seul à interpeller.

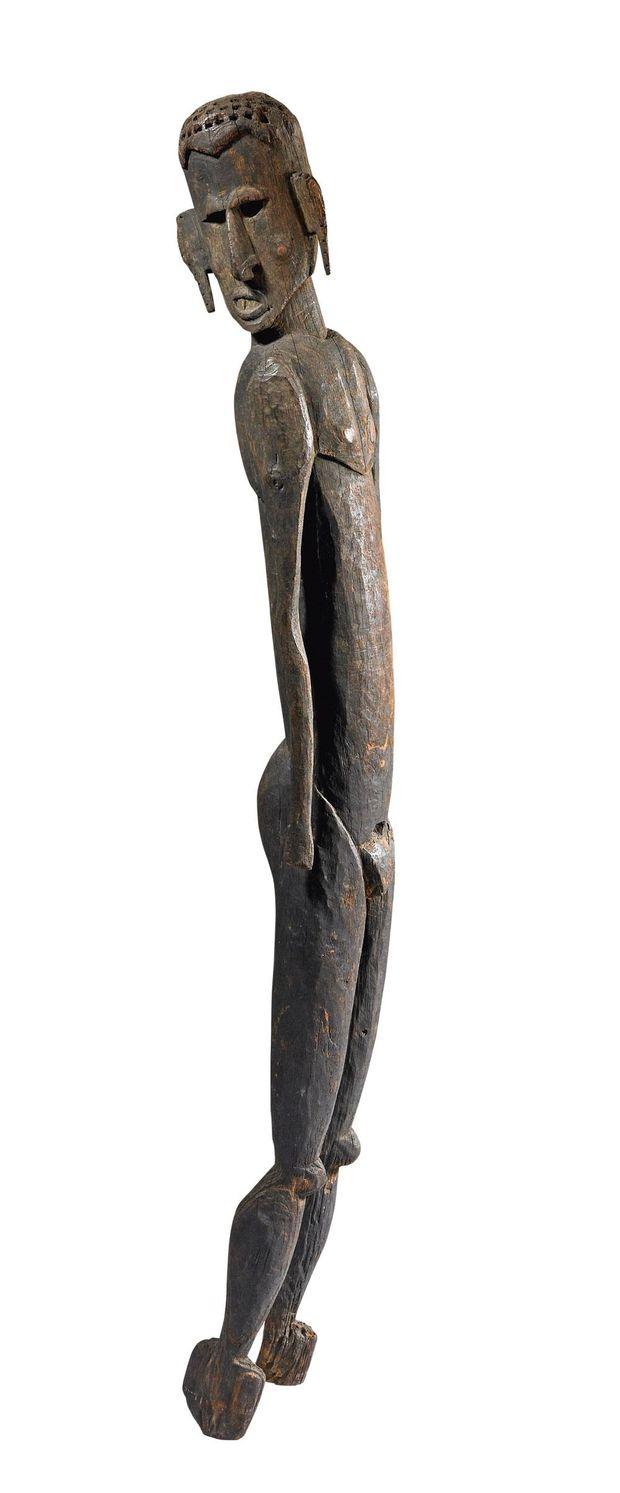

Plus loin, un « Mimia », une figure en bois sculpté raconte les rites d’initiation des Kiwai, un peuple de Papouasie Nouvelle-Guinée installé dans le delta de la rivière Fly. Le visage tourné sur la droite et la bouche entrouverte légèrement tordue de cette divinité intriguent au plus haut point, entre violence martiale et évocation d’un ordre supérieur. Il y a aussi Ti’i, un dieu polynésien bicéphale au ventre gonflé, mais surtout A’a, une statuette en bois de santal provenant de l’île de Rurutu. Des jambes à la tête, la surface de cette figure sacrée est envahie de petits personnages, ce qui en fait plus que probablement une déesse associée à la fertilité. L’histoire est connue, cette pièce avait les faveurs d’artistes comme Pablo Picasso et Henry Moore. Rien de surprenant : la pureté des formes et des lignes – notamment celle qui en de nombreuses oeuvres relie les sourcils à l’arête du nez – a nourri intensément l’art moderne occidental. Il y a une simplicité imparable dans l’art d’Océanie qui, paradoxalement, débouche non pas sur un appauvrissement esthétique mais sur un pouvoir d’évocation dépassant le « ici et maintenant » trivial. Les artistes de cette région de la planète possèdent le don d’insuffler la spiritualité à la matière. Raison pour laquelle ils ont tant fasciné les créateurs, de Modigliani à Vlaminck, en passant par les cubistes et les surréalistes.

Et si l’Océanie tirait sa vitalité artistique de sa géographie? C’est une hypothèse. A proprement parler, il ne s’agit pas vraiment d’un « continent » dont la définition officielle consiste en « une vaste étendue continue du sol à la surface du globe terrestre », comme le rappelle Wikipédia. Or, dans cette région du monde, la terre est rare. A tel point qu’en 1804, le géographe Conrad Malte-Brun propose le nom « Océanie », directement dérivé de « océan », pour désigner cet archipel constitué de plus de… 20.000 îles. Sachant que ce territoire couvre près d’un tiers de la planète, il faut en toute logique le considérer comme le moins étendu des continents émergés. Au patchwork insulaire s’en ajoute un autre, celui de 1.800 cultures et langages qui se partagent cette configuration éclatée coincée entre deux infinis bleus, celui du ciel et celui de la mer.

Zone ouverte

Au bout du compte, et l’exposition le démontre avec brio, c’est une « zone ouverte » qui résulte de ce puzzle d’eau et de terre. Exactement ce que le philosophe Edouard Glissant entendait lorsqu’il parlait de « relation archipélique » (sic). Soit, une culture ne se percevant pas comme un centre, ni comme un espace figé et normé, mais bien à la façon d’un réseau éclaté favorisant le passage, la traversée et la transversalité. En découle une grande générosité, une aptitude au don. En témoigne une figure comme « Akua hulu manu », un dieu de la guerre aux dents et aux regards menaçants, qui fut néanmoins offert sans contrainte au capitaine Cook. Cela, malgré son importance rituelle cruciale.

De nombreux objets désignent métaphoriquement ce qui est sans aucun doute un rapport joyeux et fluide au monde: on pense aux canoës en bois et aux pagaies qui disent cet art consommé d’arpenter les surfaces. Cette adhésion inconditionnelle à la vie se prolonge dans une harmonie totale à l’environnement. Celle-ci culmine dans un costume guerrier de la fin du xixe siècle portant le nom de « Te otanga ». En provenance des Kiribati, archipel dans l’archipel, il se compose d’une superbe armure en fibres de noix de coco et cheveux humains. Le casque? Une peau de poisson hérissée de piques.

Côté mise en perspectives, on relèvera l’idée des commissaires de donner une place à des propositions contemporaines. Mention toute particulière pour l’oeuvre vidéo Tell Them (2012) de Kathy Jetnil-Kijiner, poétesse et activiste du changement climatique des îles Marshall, qui rappelle la fragilité du bleu. Son quasi-slam sur fond de ciel plombé se termine par un « Tell them we are nothing without our islands » – « Dites-leur que nous ne sommes rien sans nos îles » – soulignant par-là l’identité précaire d’une culture ayant l’altérité pour horizon qui pâtit de l’impérialisme brutal des nations à oeillères.

Oceania: à la Royal Academy of Arts, à Londres, jusqu’au 10 décembre prochain. www.royalcadaemy.org.uk

L’exposition sera présentée au musée du Quai Branly – Jacques Chirac, à Paris, du 12 mars au 7 juillet 2019.