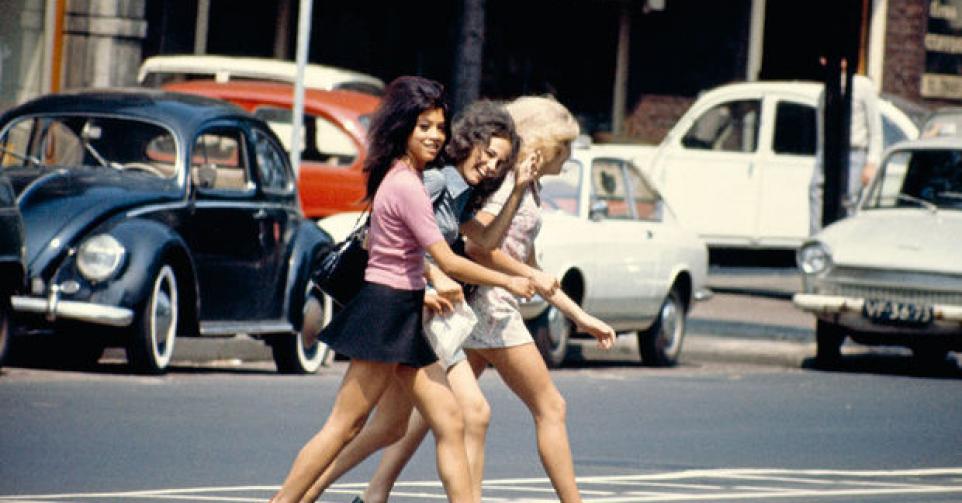

Sous le titre La Vie folle, le Jeu de Paume à Paris consacre en ce moment une rétro-spective au photographe et réalisateur de documentaires néerlandais Ed van der Elsken (1925-1990). Pionnier de la photographie de rue, il traquait ses proies comme un chasseur, en quête d’une forme de vérité plastique sans artifice, d’une beauté sauvage, sensuelle et même érotique. Les personnages fiers et exubérants attiraient son regard. Des marginaux, des artistes -les musiciens de jazz notamment- mais aussi énormément de jeunes, croisés au fil de ses périples à Paris, au Japon, en Afrique ou tout simplement à Amsterdam, sa ville natale. Chez le Hollandais, la photo est une expérience existentielle, viscérale. Et ses aspirations pour le mouvement et l’authenticité trouvent logiquement un terreau fertile dans cette jeunesse anticonformiste en train d’émerger en Europe au tournant des années 60. Comme sur cette photo prise en 1967, qui utilise le langage des corps -la chorégraphie sensuelle des trois jeunes femmes semble sortir tout droit de West Side Story ou des Demoiselles de Rochefort– pour faire l’éloge de la liberté, de la fureur de vivre hors des clous. Ce qui s’appelle résumer en une image le « Zeitgeist », l’esprit du temps.

L.R.

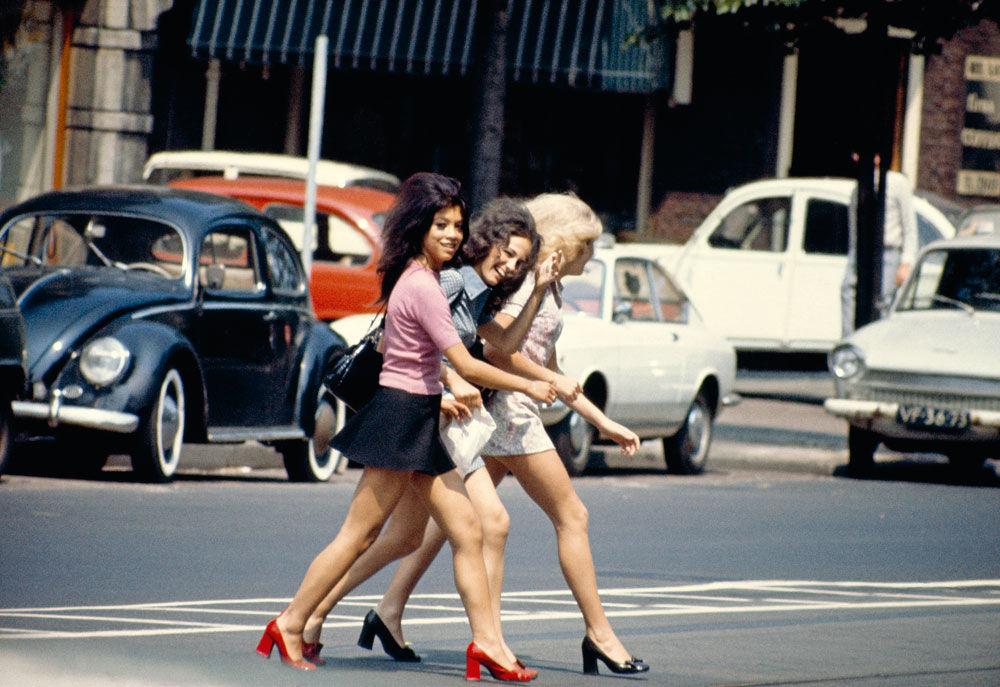

Au premier coup d’oeil, on dirait deux acteurs de cinéma. Mais le glamour se dissout rapidement dans l’âtre de leurs regards prématurément cernés où danse une flamme de défi. Et puis il y a ces tatouages sur les bras du garçon, une pratique encore très marginale en 1959, comme un cri de révolte silencieux. De fait, ces ados dont Bruce Davidson (aujourd’hui 83 ans mais 25 seulement à l’époque) raconte le quotidien -soirées arrosées, virées à Coney Island, étreintes fougueuses, jeux dangereux…- ne sont pas des enfants de choeur. Ils font partie d’un gang de Brooklyn, arrière-cour du rêve américain dans les années 50. « Ils étaient pauvres, ils étaient malheureux, ils étaient violents, ils étaient sexuels, ils étaient pleins de vie », racontera plus tard le photographe américain, qui a su capter dans son noir et blanc organique les pulsations d’une jeunesse prise en étau entre l’urgence de vivre et la mélancolie d’un présent volatile.

L.R.

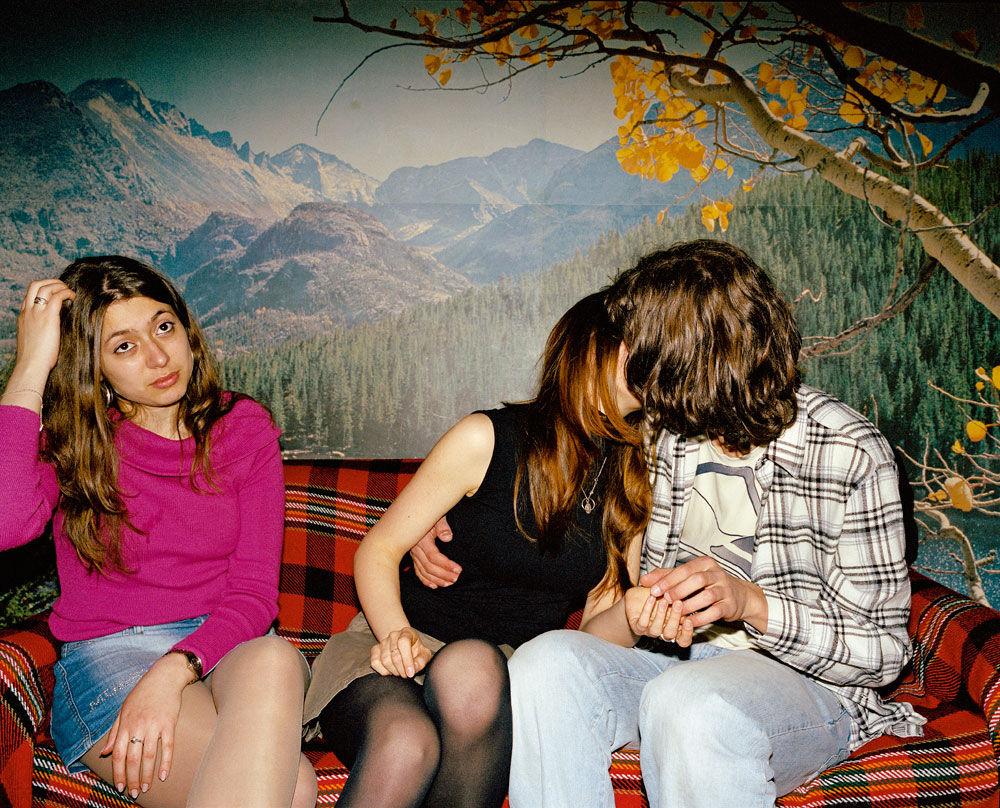

Côté face, la photojournaliste; côté pile, l’artiste. En marge de son travail pour la presse, quotidienne puis magazine, Claudine Doury (née en 1959) explore sur le temps long d’autres territoires. Ceux lointains de peuples dont elle saisit les nuances et les mues dans des couleurs sourdes, comme quand elle interroge l’identité masculine russe dans un pays en mutation ou qu’elle chronique le quotidien et les rituels des « petits peuples » de Sibérie. Et ceux proches mais tout aussi instables et fragiles de l’adolescence, cette période de construction et de métamorphose à l’issue toujours incertaine. Entre 2007 et 2010, la Française a ainsi capturé les glissements de terrain d’un âge à l’autre de sa fille Sasha dans une série de tableaux oniriques qu’on dirait sortis d’un conte nordique. Créature à l’aura elfique, elle serre un renard empaillé dans ses bras, patauge dans la boue, marche littéralement sur l’eau d’un étang ou, comme ici, s’abandonne à la rêverie d’une discothèque imaginaire. Ces scènes d’une beauté troublante murmurent la gravité, les doutes et la mélancolie qui secouent cette période de grand désordre intérieur dont on ne guérit jamais vraiment.

L.R.

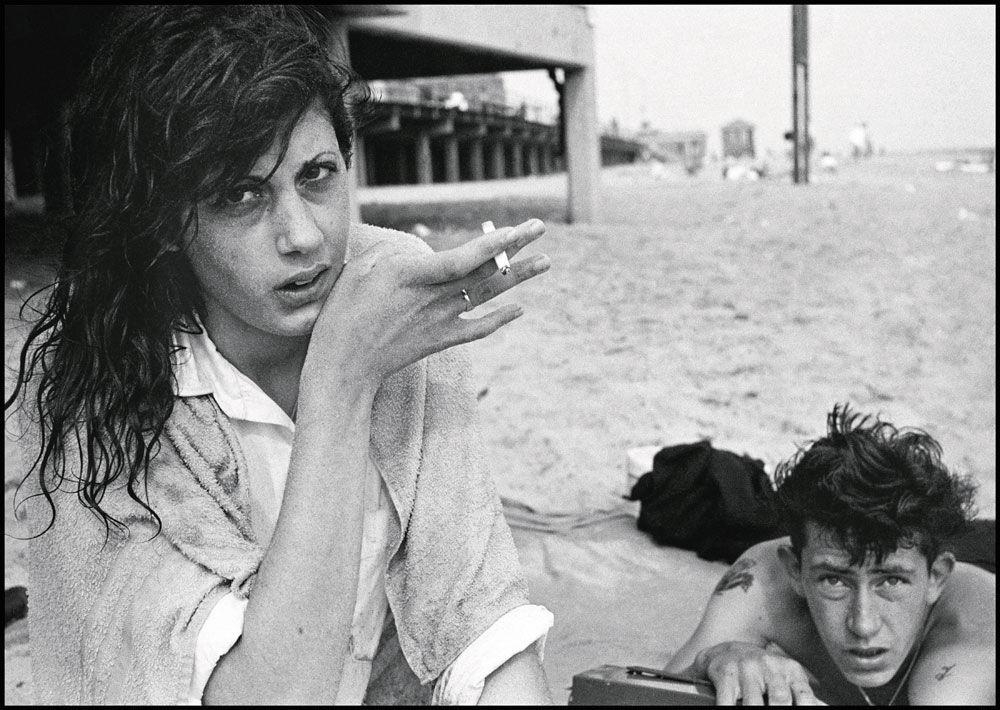

Comment désavouer la jeunesse de ses grands-parents et parents pour écrire l’histoire de sa propre génération? Cette question, définitoire de l’adolescence, prend un tour décisif dans le travail de Vesselina Nikolaeva. Née en 1976 à Sofia, la jeune femme a quatorze ans quand tombe le régime communiste. Un héritage qu’elle interrogera une fois devenue photographe, notamment dans une série intitulée School n.7. De 2004 à 2005, Nikolaeva y suit 20 élèves de l’un des plus prestigieux établissements scolaires de Sofia. Scènes de classe, regards qui s’évadent, isolement volontaire, flirts, premières bitures, sexualisation de scènes banales, bal de promo: les épisodes se succèdent comme dans n’importe quel teen movie vite démodé. Mais les images de la Bulgare invitent aussi à une seconde lecture, forcément politique: si cette crise d’adolescence est celle des premiers adultes de l’après-Guerre froide, elle est aussi dans le même temps celle d’une jeune République balbutiante. Dans des clichés d’intérieur à l’atmosphère souvent confinée, Vesselina Nikolaeva capte des lambeaux d’esthétique communiste figée. En photographe de la disparition, elle immortalise de fragiles silhouettes entre deux âges -corps conducteurs, un peu malgré eux, d’une culture en cours d’obsolescence et par là même aussi de réinvention, entre nostalgie et révolte.

Y.P.

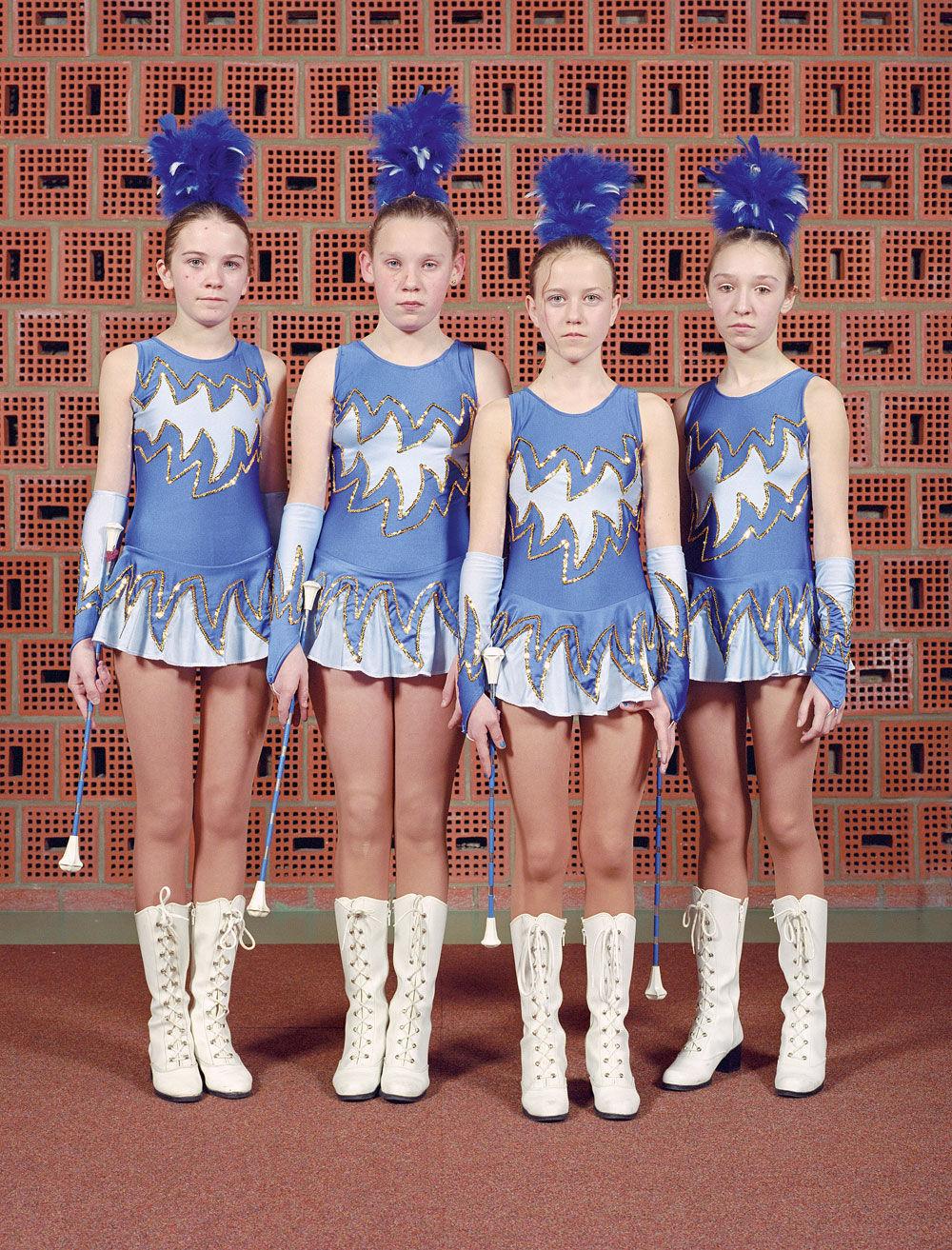

En 2001, Charles Fréger sillonne le Nord-Pas-de-Calais. Fétichiste des groupes et des uniformes (on lui doit notamment des séries sur les jockeys, les sumos ou les… Bretonnes), le photographe français entend y approcher une nouvelle corporation: celle des majorettes. Son protocole est simple: au fil des clubs visités, faire poser les filles habillées comme pour la parade, seules ou en petites grappes, dans des salles de sport anonymes. L’effet est immédiat: comme prélevées sur le bruit, le mouvement et la fête, leurs mises n’en apparaissent que plus étranges. Velours et motifs flashy des tuniques, coiffes à plumes, hautes bottes à lacets sur bas résilles, visages pailletés: dans le milieu stéréotypé des cheerleaders, l’affichage des corps est aussi celui de leur hypersexualisation. La série est ainsi particulièrement saisissante quand elle s’attarde sur les (pré-)adolescentes. Debout face à l’objectif dans de bien nommés justaucorps, elles sont des défilantes immobiles et sans fanfare: à tout jamais figées dans un adieu à l’enfance. Longues jambes encombrantes, regards frondeurs ou bien un peu vides, peaux ingrates, bras ballants, mains mal à l’aise: chaque fois pareilles et chaque fois différentes, les silhouettes exposent sans cachettes possibles un moment de bascule. Et Fréger ce que le costume montre et cache de ces corps en transit, entre embarras et fierté.

Y.P.

Quand elle pousse la porte de l’impressionnante façade Art Déco de l’Institut des Arts et Métiers de la ville de Bruxelles, Isabelle Detournay cherche à documenter l’enseignement professionnel, sans trop savoir à quel étage elle finira par s’arrêter. « C’est alors que la classe de mécanique, tout en bas, dans l’aile A, a attiré mon attention, peut-être moins spectaculaire, mais l’énergie collective était palpable. » Pendant quatre ans, elle va s’y faufiler, partageant le quotidien de jeunes en 3e et 4e. Cadrage carré entre néons, murs sales et (rares) fenêtres donnant sur la ville, odeurs de métal, scènes de bagarre, d’indifférence ou d’effusion testostérone, carcasses de voitures, beauté du geste technique et des machines, bleu Klein des blouses d’ouvriers: le huis clos, conjugué au masculin adolescent, dégage une évidente force, filtrée à la douceur et à la lenteur de l’argentique. Il comporte aussi un sous-texte politique. Succession de figures turbulentes ou mélancoliques, le reportage au long cours (re)donne un visage à une jeunesse bruxelloise mal regardée, stigmatisée, trop peu réfléchie pour cause de déclassement -social ou ethnique. Le portrait ultra contemporain d’une génération en tension, entre énergie vitale et avenir incertain. « Pourquoi tu me photographies? »

• LA CLASSE A008, ÉDITIONS LE BEC EN L’AIR.

Y.P.

Photographe allemande aujourd’hui basée à Londres, Julia Fullerton-Batten s’est fait connaître en 2005 avec sa série Teenage Stories. Au fil de clichés au titre laconique (Bike accident, Chewing Gum, Milk Bottle, Red Dress in the City, Beach Houses), une même mise en scène: des adolescentes plongées dans des décors, entre pavillons de magazines, forêts enchantées et bonbonnières, d’où elles débordent étrangement du cadre. Géants et fragiles à la fois, poussés trop vite dans un monde qui n’a pas suivi, les corps y surgissent comme produits par de lentes visions brouillant les habituels rapports d’échelle. Inspirée de son aveu par sa propre expérience (le divorce de ses parents, ses déménagements entre Allemagne, États-Unis et Angleterre, mais aussi ses premières expériences amoureuses), Julia Fullerton-Batten dramatise les vagues de dérèglements d’âme et de corps de toute teenage story. L’éclairage cinématographique, la perfection froide et publicitaire des images, le scénario artificiel des maquettes: tout concourt à la sensation d’assister à un rêve. Poétiques, surréalistes, ces fragments d’histoires distillent aussi un état de tension, un soupçon de mystère et de malaise persistant. Comme sur cette photo intitulée Underwear, pelouse de soir mélancolique sur laquelle reposent de jeunes jambes nues et démesurées. Torpeur, langueur ou sourde menace? Une Belle au bois dormant en état d’immense vulnérabilité.

• TEENAGE STORIES, ÉDITIONS ACTES SUD.

Y.P.