Dix-huit minutes. Un missile nucléaire. Un monde au bord du gouffre. Comme dans The Hurt Locker et Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow fait ressentir chaque battement de cœur et chaque goutte de sueur dans son dernier thriller, A House of Dynamite.

A House of Dynamite

Thriller de Kathryn BIgelow. Avec Idris Elba, Rebecca Ferguson, Tracy Letts. 1h52.

La cote de Focus: 3,5/5

La reine incontestée du cinéma d’action hollywoodien livre un thriller à la mise en scène rigoureuse. Un missile nucléaire est en route vers les Etats-Unis et le compte à rebours est lancé: 18 minutes avant l’impact. Un temps montré trois fois, de trois centres de pouvoir différents: le Pentagone, un poste de commandement en Alaska et la Maison-Blanche, où un président épuisé (Idris Elba) doit prendre des décisions capables de sauver ou de détruire le monde. La mise en scène est rigide, le sens du timing impitoyable. La caméra à l’épaule de Barry Ackroyd et la partition martelée de Volker Bertelmann renforcent la tension et le faux réalisme, tel un breaking news sur CNN. On regrette toutefois le manque de profondeur émotionnelle. Cette «fiction spéculative» est traitée comme un protocole, un exercice de panique hollywoodienne contrôlée.

Et si un missile nucléaire était lancé vers les Etats-Unis, et que le Pentagone n’avait que 18 minutes pour réagir? Faudrait-il riposter? Qui serait responsable? Comment garder son calme lorsqu’une apocalypse menace? C’est le point de départ explosif de A House of Dynamite, le dernier thriller de Kathryn Bigelow, dont le cinéma, depuis 40 ans, est fiévreusement obsédé par les structures du pouvoir et ces moments, où sous une pression extême, un individu révèle sa fragilité.

Seule femme à évoluer depuis quatre décennies au sommet à Hollywood, de Point Break (1991) et Strange Days (1995) à The Hurt Locker (2008) et Zero Dark Thirty (2012), elle raconte, lorsqu’on la rencontre à Venise pour la première mondiale du film, que l’idée de A House of Dynamite est née d’une conversation «qui a commencé comme un jeu de « Imaginez si… » et s’est terminée en un cauchemar obsédant. Et si vous n’aviez pas des heures, ni des jours, mais seulement quelques minutes? Et si chacune de ces minutes était perçue différemment, selon les lieux et les personnes? C’est devenu l’ossature du film.»

Cette structure–ces mêmes 18 minutes racontées à plusieurs reprises, chacune sous un angle différent: la défense, le personnel présidentiel, le Centre de commandement national du Pentagone– est sa façon bien à elle de miner l’illusion de l’ordre. «Je veux que le spectateur, à chaque fois, pense: cette fois, ce sera différent. En même temps, il doit sentir que le résultat reste le même, parce que les systèmes n’ont pas de mémoire. Seuls les humains en ont. Or, ces humains échouent, hésitent, tentent.»

Fiction spéculative

Kathryn Bigelow (73 ans) aime le contraste entre l’abstrait et le personnel: «On parle toujours de boutons, de codes, de procédures. Je voulais montrer qu’il n’existe pas de bouton rouge magique. C’est un cliché de cinéma. Il y a des gens, des téléphones qui sonnent, du doute, de la panique qu’on essaie de cacher.» Cette phrase («Il n’y a pas de bouton rouge»), elle la répète plusieurs fois, presque comme un mantra. Comme si elle avait anticipé quelles lignes rouges elle ne devait pas franchir en interview, notamment quand des questions politiques lui sont posées, et que le nom de Donald Trump risque d’être mentionné. Pour elle, l’essentiel est ailleurs: faire du cinéma qui rend tangible l’abstrait, l’impensable. Détaché des contextes concrets. «J’espère toujours qu’un film paraîtra plus réaliste à mesure qu’il semble plus documentaire. Avec des plans faits à la main, des coupes rapides. Comme si vous y étiez, et que vous ressentiez la nervosité des personnages. Moins le spectateur sentira ma présence en tant que réalisatrice, plus il croira que cela pourrait réellement se produire demain.»

«L’imagination peut parfois être plus mortelle que la réalité.»

Les comparaisons avec The Hurt Locker –son thriller oscarisé sur les démineurs en Irak– et Zero Dark Thirty –sur la traque d’Oussama Ben Laden par la CIA– s’imposent naturellement, mais Kathryn Bigelow y voit une rupture nette. «Dans ces films, il s’agissait d’une guerre déjà connue, avec un dossier d’archives. Ici, il est question d’une guerre qui pourrait ne jamais arriver, mais qui plane au-dessus de nous. Du moins, plus qu’il y a quelques années, lorsque la guerre froide semblait définitivement révolue. Cela rend la chose plus intense car l’imagination peut parfois s’avérer plus mortelle que la réalité. C’est pourquoi je qualifie ce film de « fiction spéculative ».»

La réalisatrice est aussi consciente des critiques. Certains l’accusent à nouveau de faire de la propagande américaine, de confirmer le rôle indispensable du Pentagone, de flirter avec le militarisme. Elle hausse les épaules, imperturbable. «Je comprends cette accusation, mais je ne fais pas de propagande. J’essaie de montrer un miroir. La réalité géopolitique se forme aux Etats-Unis. On peut s’y opposer, mais on peut aussi le montrer et espérer que la conversation dépasse le cadre du film. Que cela concerne aussi l’Europe, la Chine, la Russie.»

La dimension politique est inévitable. «Nous vivons vraiment dans un monde dangereux, soupire-t-elle. Tout le monde le ressent. Il y a la guerre, l’instabilité, des systèmes capables de se détruire plus rapidement que nous pouvons imaginer. Je voulais faire un film qui ne relativise pas ce sentiment, mais qui le radicalise, qui montre clairement « voilà ce qui est en jeu ».»

«Je ne suis pas une politicienne. Je suis une cinéaste.»

Kathryn Bigelow ne veut toutefois pas que le film –coécrit par l’ex-journaliste Noah Oppenheim, également auteur du biopic Jackie, sur la première dame Jackie Kennedy– devienne un pamphlet. «Je ne suis pas une politicienne. Je suis une cinéaste. Je veux offrir aux gens une expérience qui ne les lâche pas. S’ils en parlent après, j’ai fait mon travail.»

Peur collective

La question de la plausibilité du film –un missile pourrait-il être lancé à la suite d’une «erreur système» et échapper au contrôle de détection américain?– était donc cruciale. Comme pour The Hurt Locker et Zero Dark Thirty, la cinéaste a travaillé avec des consultants militaires. «Il y avait des généraux et des conseillers en sécurité sur le plateau. Pas pour me dicter ce que je devais faire, mais pour m’assurer que tout soit juste lorsqu’un bouton est utilisé, ou qu’un code est prononcé. La crédibilité permet de créer de la fiction émotionnelle. De ressentir que les événements pourrait vraiment se dérouler.» D’ailleurs, si le scénario du film devait advenir, la probabilité d’intercepter un tel missile serait de l’ordre de 60%, au maximum.

Kathryn Bigelow fait également référence à la tradition du «film nucléaire» sous toutes ses formes et variantes. Elle pense à Dr. Strangelove (1964), la satire de Stanley Kubrick sur la guerre froide et le risque de conflit nucléaire accidentel, ou à On the Beach (1959), de Stanley Kramer, qui explore la mélancolie dévastatrice d’un monde postapocalyptique. Elle évoque aussi Thirteen Days, où Roger Donaldson recrée à sa manière la crise des missiles de Cuba. Ou encore à Threads (1984) et The Day After (1983), des évocations réalistes et grinçantes d’une apocalypse nucléaire. «Je ne voulais pas être à côté, mais dans cette lignée: rendre l’indicible visible. Seulement, je ne le fais pas par la satire ou la destruction, mais par la répétition et la claustrophobie. Le spectateur doit sentir qu’il tourne en rond, comme les personnages dans le film.»

La question est de savoir si une plateforme de streaming –Netflix aurait déboursé 130 millions de dollars pour produire le film– est le bon moyen de faire ressortir une telle vision apocalyptique. La réalisatrice sait que ce projet vivra une existence hybride. «Je veux que le film soit vu en salle, parce que l’ampleur de cette peur prend toute sa dimension sur un grand écran. Mais je sais aussi que Netflix est l’endroit où des millions de personnes le découvriront. Ce n’est pas une perte, mais un élargissement. La peur peut aussi exister collectivement au salon.»

Là où ses collègues tentent souvent de trouver un équilibre entre spectacle et morale, Kathryn Bigelow refuse de choisir l’un ou l’autre. Cela fait partie de sa carrière depuis toujours. Même dans Blue Steel (1990), son thriller suffocant sur une jeune policière (Jamie Lee Curtis) prise dans l’enfer de la violence, et Point Break (1991), son film culte avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, où des surfeurs et des braqueurs se poursuivent jusqu’à la limite de l’extase et de l’autodestruction. «Je fais des thrillers parce que la tension est le chemin le plus court vers l’empathie. Quand on retient son souffle, on est ouvert à des émotions que l’on bloquerait autrement. Ces émotions, ce malaise, c’est ce qui m’intéresse.»

Idris Elba président!

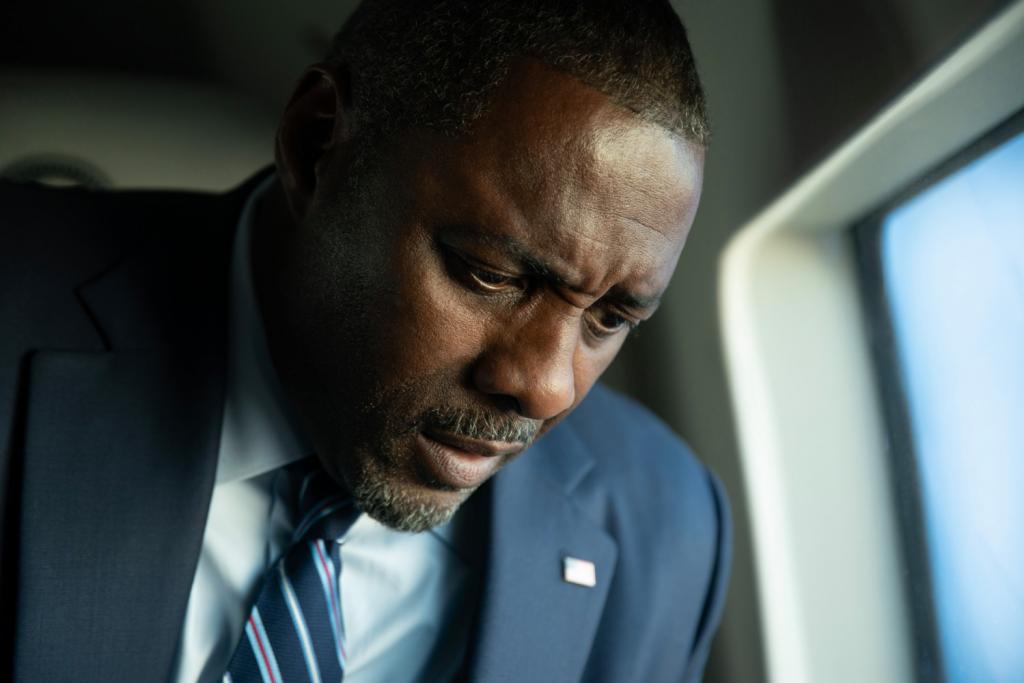

Après avoir été trafiquant de drogue dans The Wire et flic intrépide dans Luther, Idris Elba incarne le président des Etats-Unis dans A House of Dynamite. «Je me suis senti honoré.»

L’humanité est au cœur du rôle de président américain incarné par Idris Elba.

Eros Hoagland © 2025 Netflix, Inc.

Pour le Londonien de 53 ans –aussi britannique que l’Union Jack–, enfiler le costume présidentiel américain représentait à la fois un défi et une libération. «Lorsque Kathryn Bigelow m’a appelé et m’a dit « je veux que tu sois mon président », j’ai d’abord pensé qu’elle plaisantait. Puis j’ai vu cela comme une occasion de montrer qu’un président est avant tout un être humain, une personne qui doute, transpire, échoue.»

Cette humanité est au cœur du rôle. «On voit un homme qui tente de rester impassible, mais en même temps, on sent qu’il se demande constamment s’il est capable de porter ce poids. Et ce poids, ce n’est pas seulement son destin personnel, c’est celui du monde entier. C’est presque insupportable.»

L’acteur décrit la structure du film comme un défi pour le spectateur. «Dans la première partie, on ignore ce qui va se passer. Dans la deuxième, on reconnaît des schémas, mais on sent que cela pourrait se terminer différemment. Dans la troisième, on se dit: c’était inévitable. Cela oblige à se poser la question « que ferais-je de ces minutes qui restent? ».»

Ce rôle fut aussi très physique. «Je devais vraiment croire que j’étais là, avec ces téléphones qui sonnent, ces conseillers qui se contredisent. Il faut utiliser son corps, sa voix, sa respiration. Tout devient un instrument pour rendre la peur palpable.»

Et puis, presque en s’excusant, il avoue: «Ça peut sembler pathétique, mais je me suis senti honoré. J’avais l’occasion de jouer un président qui n’est pas une caricature, mais un être humain vulnérable. C’est une brillante trouvaille de Kathryn. Elle ne vous offre pas le pouvoir, mais le doute.»

D.M.