À la Philharmonie de Paris, l’expo Électro, de Kraftwerk à Daft Punk, célèbre l’une des dernières véritables révolutions musicales avec un parcours aussi dynamique qu’inévitablement frustrant.

Avant même de passer la porte de la Philharmonie, le beat se fait entendre. Un rythme sourd, étouffé -un peu comme celui que l’on entend de l’autre côté de la porte de la boîte… Il colle assez bien à l’allure futuriste du vaisseau d’aluminium conçu par Jean Nouvel, planté dans le parc de la Villette. Depuis avril dernier, et jusqu’au 11 août prochain, celui-ci accueille l’exposition Électro, de Kraftwerk à Daft Punk. Ces dernières années, les rétrospectives autour des musiques électroniques ont eu tendance à se multiplier. Mais que celles-ci reçoivent aujourd’hui les honneurs d’un lieu comme la Philharmonie représente toujours un petit événement.

L’ex-Cité de la Musique avait déjà consacré des parcours à Bob Dylan, Georges Brassens, Jimi Hendrix ou David Bowie. Récemment, elle s’était également attardée sur le reggae ou sur les comédies musicales. En se penchant aujourd’hui sur les musiques électroniques, elle offre une nouvelle forme de reconnaissance à un mouvement longtemps snobé, voire carrément ostracisé. Soit parce qu’il n’était vu que sous l’angle technologique: comment serait-il possible de créer une musique qui ait une âme, en se contentant de manipuler simplement des machines? Soit parce qu’on n’en retenait que l’aspect récréatif: pourquoi donner de l’importance à une musique destinée avant tout à faire danser les corps, souvent alcoolisés, voire carrément drogués?

Même si les clichés ont tendance à s’estomper, l’exposition de la Philharmonie ne pouvait donc pas se louper. Il s’agissait de trouver un moyen de raconter l’Histoire de musiques à la fois savantes -nées dans des laboratoires scientifiques-, et populaires. Des courants foncièrement hédonistes et, en même temps, capables de générer du politique. Soit un récit qui passe du disco à la house, des expérimentations de la musique concrète aux secousses techno. Une vraie gageure.

Le chant de la machine

C’est Jean-Yves Leloup, curateur de l’exposition, qui a dû résoudre la quadrature du cercle. Il est loin d’être un inconnu. Journaliste, critique, il est notamment l’auteur de l’ouvrage de référence Global Techno. Dans une expo où la musique est présente partout, tout le temps, il a pu compter notamment sur le concours de Laurent Garnier. Celui que l’on surnomme souvent « le parrain de la French Touch » a concocté la bande-son du parcours: soit onze mix de 30 minutes chacun, qui racontent une certaine Histoire de la dance music, « depuis le disco new-yorkais des années 70 jusqu’à la techno futuriste des années 2010 ». Chaque visiteur reçoit en outre un casque audio, qu’il branchera directement sur les différentes stations d’écoute et autres séquences vidéo -comme pour reproduire le geste du DJ qui plante sa prise jack directement sur la table de mixage.

Le parcours s’ouvre par une ligne du temps. Elle démarre en 1901, avec les premiers instruments de type électronique. Comme le thérémine, par exemple, dont Clara Rockmore, en photo, était l’une des plus grandes virtuoses. L’instrument reste encore aujourd’hui très utilisé. Mais ce n’est pas le cas de tous. Sont ainsi présentés des appareils aux noms aussi mystérieux et poétiques que l’ondioline, la Croix sonore, le gmebaphone ou encore le trautonium -dont l’une des versions postérieures sera utilisée par Hitchcock pour les bruitage des Oiseaux. Il est toujours un peu périlleux de vouloir exposer des musiques- a fortiori quand elles sont aussi peu spectaculaires que la dance, où le vrai show est souvent plus dans le public que sur scène. Pourtant, derrière ses vitrines, la lutherie électronique ne manque ni de gueule ni d’allure. C’est la beauté de la machine, avec ses boutons, ses touches mystérieuses et ses fils qui s’entremêlent.

En-dessous de chaque instrument, ses références et le nom de son propriétaire. Il est souvent connu. Comme ce synthé Buchla 200e series, appartenant à Pascal Arbez (alias Vitalic). Ou cette drum machine Linn LM-2, empruntée à Arnaud Rebotini. Jean-Michel Jarre est un autre grand pourvoyeur de l’expo: dans un cube vitré, il a reproduit son studio rêvé, remplissant l’espace des instruments des plus vintage aux plus modernes, jusqu’à évoquer les nouvelles possibilités de composition via avatar, créé grâce à la réalité virtuelle…

Les musiques électroniques ne se résument évidemment pas à leur « tuyauterie ». Du manifeste futuriste de Luigi Russolo, L’Art des bruits, publié en 1913, aux théories de l’Ircam, en passant par les réflexions de Brian Eno sur la musique ambient, la machine n’a jamais été qu’un simple instrument. À cet égard, l’expo de la Philharmonie ne pouvait pas se résumer à un seul parcours historique. Réalisée notamment en collaboration avec le studio 1024 Architecture, la scénographie joue donc l’éclatement. Plongé dans une semi-obscurité, le visiteur ne suit pas un fil précis, il se balade. Un peu comme dans un club, où l’on passe d’un espace à l’autre, il déambule.

Certaines thématiques plus précises sont bien évoquées. Elles sont circonscrites par des échafaudages métalliques, renvoyant là aussi à l’aspect industriel et brut des musiques électroniques. Il est évidemment question de la techno de Detroit ou de la house de Chicago. Dans un espace un peu à part, un enregistrement live des Allemands de Kraftwerk est diffusé en 3D, tandis qu’un peu plus loin, Daft Punk a mis au point sa propre installation, spécialement pour l’expo. Ce n’est pas la seule. Il y a par exemple cette boîte à rythmes géante interactive, proposée par l’Allemand Moritz Simon Geist, qui rend hommage à la fameuse TR-808 de Roland, ou cette sculpture lumineuse qui suit la musique. C’est dans l’air du temps: l’exposition se veut aussi « expérience ».

D’un côté, le parcours montre donc plus souvent qu’il n’explique -comme quand il résume l’apport de la culture gay en quelques slogans. De l’autre, il n’hésite pas à déborder, par exemple en suggérant comment les cultures électroniques ont pu influencer et contaminer aussi bien la danse contemporaine que les arts plastiques. Au final, tout cela fait beaucoup. Peut-être même trop. Le sujet de départ est, il est vrai, extrêmement vaste…

La magie du mix

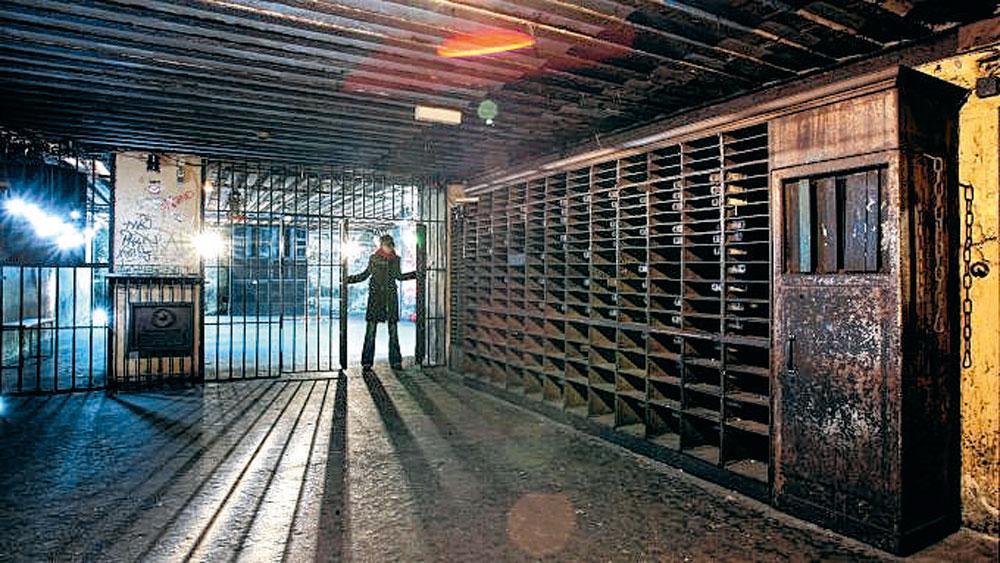

C’est toujours un peu le problème des expos dont la thématique brasse large. D’autant que celle mise en place par la Philharmonie veut à la fois séduire le grand public et convaincre les connaisseurs. Pour cela, elle peut compter sur une scénographie originale. Mais elle ne suffit pas à combler certaines frustrations. Une ville comme Berlin, par exemple, n’a droit qu’à une petite dizaine de photos, plaquées sur des panneaux. Son importance dans l’Histoire de la techno n’est pourtant plus à démontrer -au point d’en avoir fait un véritable atout de son tourisme culturel ( lire ci-contre).

Une maquette du Berghain, son club le plus célèbre, est également exposée. On l’avait déjà vue auparavant. OEuvre de l’artiste Philip Topolovac, elle faisait en effet également partie de l’expo Night Fever, proposée l’hiver dernier par le musée ADAM, à Bruxelles. Ici aussi, les cultures électroniques étaient mises à l’honneur. Mais en prenant un angle beaucoup plus resserré: celui du clubbing et du design. Et laissait du coup moins l’impression de survoler un peu trop vite son sujet.

C’est sans doute la règle du jeu. En se penchant sur « l’électro » -le terme posant déjà en soi question-, la Philharmonie était condamnée à évoquer plus qu’analyser, suggérer plutôt qu’explorer. Finalement, c’est encore devant une vidéo que l’on reste collé le plus longtemps. Dans une allée du parcours, un écran de télé diffuse deux séquences, où l’on voit tour à tour Jeff Mills et Richie Hawtin en train de mixer, en plan fixe, face caméra. Les mains s’agitent, triturent les boutons de delay, secouent les faders. Tout est filmé au plus près. Mais malgré cela, on ne comprend toujours pas bien ce qui se passe. Hawtin prend pourtant la peine d’expliquer le fonctionnement de ses machines, ses différentes manipulations. Mais cela ne change rien. Malgré tous ces commentaires, les manoeuvres des deux DJ restent complètement mystérieuses, opaques, et à vrai dire, presque magiques. C’est un ballet virtuose qui les fait ressembler à des fous du labo géniaux. Et qui fournit une preuve supplémentaire que la musique électronique ne consiste pas simplement à pousser sur des boutons. À ce titre, elle méritait bien une grande expo événementielle, aussi imparfaite soit-elle.

Électro, de Kraftwerk à Daft Punk, à la Philharmonie de Paris, jusqu’au 11/08. www.philharmoniedeparis.fr

Berlin calling

Réédité chez Allia, Der Klang Der Familie raconte comment la musique techno est devenue la BO de la Réunification allemande. Passionnant.

C’est un cas à peu près unique. Celui d’une ville où l’on peut à la fois visiter les vestiges du passé et danser sur la musique du futur: Berlin. Aujourd’hui encore, la capitale allemande est en effet synonyme de musique techno. Elle en a fait l’un de ses principaux atouts, lieu de pèlerinage attirant les clubbers du monde entier, avides de beats électroniques. L’identification de la capitale allemande à la techno est d’autant plus exceptionnelle qu’elle n’y est même pas née… C’est à Detroit, dans une ville ruinée, défigurée par une désindustrialisation sauvage, que le genre a pris racine, au milieu des années 80. Un décor qui correspond en fait assez bien à la Berlin cafardeuse et lugubre, qui est alors encore coupée en deux par le Mur. On comprend mieux comment elle va s’accaparer ce nouveau rythme futuriste. Mieux: elle va en faire la BO de sa Réunification.

Dans les grandes lignes, l’histoire est connue. Mais elle a rarement été aussi bien documentée et fouillée que dans Der Klang Der Familie. Réédité aujourd’hui par les éditions Allia, signé par les journalistes Felix Denk et Sven Von Thülen, l’ouvrage prend le pli de raconter l’épopée techno en donnant directement la parole à quelques-uns de ses principaux acteurs. Le lecteur doit parfois s’accrocher tant les infos fourmillent, livrées de manière brute, sans trop de contextualisation. Mais l’effort vaut largement la peine. D’abord parce que les intervenants ne sont jamais avares d’un bon mot ou d’un trait d’humour vachard. Johnnie Stieler, par exemple, fondateur du Tresor, le plus emblématique des clubs berlinois: « Dans les années 80 en Allemagne de l’Est, tout le monde se foutait constamment sur la gueule (…). C’est au foot que ça bardait le plus. Tout le monde s’y croisait: les soûlards, les flics, la Stasi, la jeunesse frustrée. Le pays était une cage à rats. Avec 16 millions de rats. »

Mais si Der Klang Der Familie (à la base, le titre d’un des hymnes de la Love parade) est aussi jouissif, c’est surtout parce que son histoire est, en elle-même, fascinante et rocambolesque. C’est un récit de pionniers dont il est question ici. Celui d’aventuriers, qui se retrouvent à explorer des nouveaux territoires. À la fois musicaux -la techno, encore largement underground-, mais aussi géographiques. Abandonné par les autorités, Berlin Est deviendra en effet un gigantesque terrain de jeu. Danielle De Picciotto, organisatrice de la première Love Parade: « On pouvait s’immerger dans une ville totalement abandonnée. C’était comme dans mes livres pour enfants préférés, quand on ouvre une porte et qu’on tombe dans un autre monde. »

Der klang der familie de Felix Denk et Sven Von Thülen, éditions Allia, traduit de l’allemand par Guillaume Ollendorff, 400 pages.