Des mouvements sociaux à l’agitation politique, en passant par mai 68 ou l’embrasement des banlieues, la rupture avec l’ordre établi prend régulièrement un tour collectif. Échantillon.

« La force est en nous. » La tirade ne constitue pas une variation sur le modèle Star Wars, mais bien un emprunt à La Grève, le premier film tourné par Sergeï Eisenstein, au mitan des années 20. Édifiante, l’histoire se situe en 1912, dans la Russie tsariste, lorsque, le suicide de l’un d’eux abusivement accusé de vol venant s’ajouter à des conditions de travail inhumaines, les ouvriers d’une usine débraient, mouvement aussitôt réprimé dans le sang par le patronat avec la complicité de l’armée. » Ne l’oublie pas, prolétaire! » , martèle le film, qui ne fait nul mystère de ses intentions propagandistes. Non content d’y affirmer son style, avec son sens affûté du découpage et du montage, Eisenstein y impose le collectif comme moteur de résistance à l’oppression – » Nous sommes la force si nous sommes unis contre le capital« -, qualités qui trouveront une expression magistrale dans Le Cuirassé Potemkine, en 1925.

L’Histoire en ligne de mire

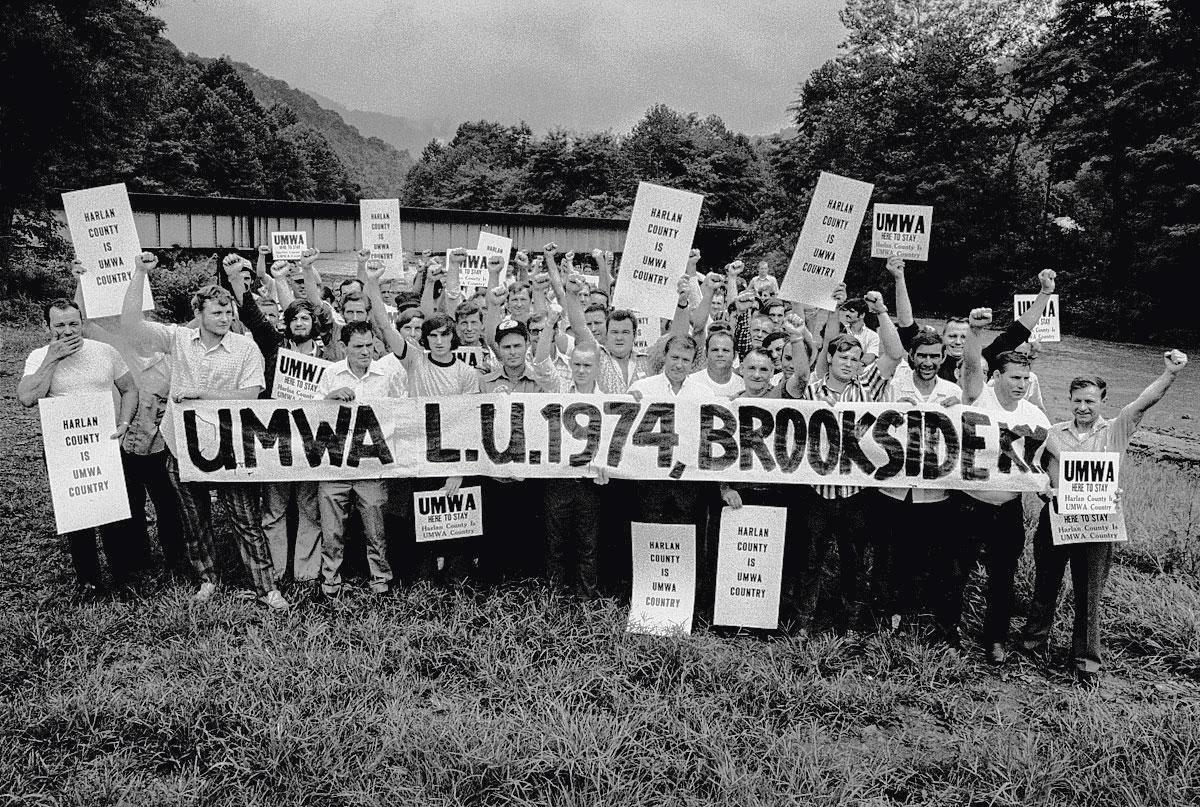

S’inscrivant en faux contre l’ordre établi, la rébellion prend régulièrement un tour pluriel, tendance qu’a abondamment illustrée le cinéma, en écho aux luttes sociales et/ou politiques ayant balisé la marche du XXe siècle et au-delà. L’histoire syndicale a ainsi fait l’objet d’une production abondante. Et si Barbara Kopple lui a valu un documentaire définitif avec Harlan County U.S.A. (1976), sur la grève de treize mois des mineurs de Brookside dans le Kentucky, la fiction en a proposé de multiples déclinaisons. Et cela, qu’il s’agisse, comme Danny DeVito en 1992, de tirer le portrait de Jimmy Hoffa, le patron controversé du syndicat américain des camionneurs, ou, pour le réalisateur polonais Andrzej Wajda, de consacrer en 2015 un film à Lech Walesa , L’Homme du peuple, 35 ans après avoir inscrit L’Homme de fer, Palme d’or à Cannes en 1981, au coeur des grèves des chantiers navals de Gdansk, qui verront l’émergence du syndicat Solidarnosc, l’Histoire polonaise en ligne de mire.

Plus près de nous, un Robert Guédiguian fera des luttes ouvrières la toile de fond d’une filmographie opposant, jusqu’au récent Gloria mundi, les valeurs de l’humanisme et de la solidarité aux tentacules de la pieuvre néo-libérale, celle-là même contre laquelle un Stéphane Brizé partira En guerre avec Vincent Lindon en 2018, plongée au coeur d’un conflit social dur, après que le duo avait dûment exposé La Loi du marché. Laquelle, on le sait, n’a rien d’un conte de fées – » Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » , observait Bertolt Brecht. Deux échantillons parmi d’autres d’une action syndicale ayant trouvé des expressions diverses -voir ainsi chez Ken Loach avec notamment The Navigators, en 2001 ( lire ci-dessous). Mais tandis qu’Elio Petri constate, à la suite de Gian Maria Volonté, que La classe ouvrière va au paradis (1971), que Sally Field campe une convaincante Norma Rae réussissant, devant la caméra de Martin Ritt, à monter un syndicat dans son usine textile (1979), ou que Jacques Demy pratique la lutte sociale en chantant dans Une chambre en ville (1982) -l’insubmersible » Police, milice! Flicaille, racaille! » -, Paul Schrader s’inscrit à rebours d’une vision par trop romantique. Blue Collar (1978), le premier long métrage réalisé par le scénariste de Taxi Driver, dénonce ainsi la corruption gangrenant l’organisation représentant les ouvriers d’une usine automobile de Detroit, glissant, dans les roues d’un trio d’ouvriers peinant à joindre les deux bouts, de la chronique sociale à la parano aiguë, non sans dresser au final un constat amer, la solidarité, comme du reste l’amitié, passées à la moulinette du capitalisme. Quant à Elia Kazan, ce sont les pratiques syndicales mafieuses qu’il abordait dans On the Waterfront (1954), confrontant Marlon Brando, sous les traits d’un jeune docker pris dans un engrenage vénéneux, à un cas de conscience guère éloigné sans doute de celui qu’il avait dû éprouver en témoignant devant la Commission sur les activités antiaméricaines.

Activisme et utopies

Des luttes sociales à l’activisme politique, il n’y a qu’un pas en définitive. Et le cinéma, s’il a été le témoin des révolutions, française, russe(s) et autres, a aussi été le compagnon des causes les plus diverses. Sarah Gavron par exemple évoquait, dans Suffragette (2015), le combat opiniâtre mené, au début du XXe siècle, par des militantes féministes face aux autorités britanniques pour l’octroi du droit de vote aux femmes -un drame aux enjeux dépassant le seul contexte historique, cela va sans dire. Raoul Peck, dans son documentaire I’m Not Your Negro (2017), revisitait, au départ des écrits de James Baldwin, les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours des dernières décennies, sujet d’une actualité toujours brûlante. Et objet d’une filmographie multiple, se déclinant de destins individuels en mobilisations collectives. Ainsi, chez l’inévitable Spike Lee qui, après son biopic consacré à Malcolm X en 1993, emboîtait le pas dans Get on the Bus (1997) à une quinzaine d’hommes partis participer à la « Million Man March » organisée, en octobre 1995 à Washington, par Louis Farrakhan, le leader de la Nation of Islam. Ou chez Ava DuVernay qui, dans Selma (2015), revenait sur l’engagement de Martin Luther King afin d’obtenir le droit de vote pour la population noire américaine. Un combat cristallisé autour des trois marches de protestation pacifique organisées en mars 1965 de Selma à Montgomery, dans l’Alabama, la première durement réprimée(1); la seconde rebroussant chemin non sans que King, dans un geste à la portée symbolique bientôt démultipliée, ne pose un genou à terre; la troisième menée à bon port avec un impact considérable, puisque le président Lyndon B. Johnson signera, quelques mois plus tard, le Voting Rights Act. Activisme encore chez Robin Campillo qui, dans 120 battements par minute (2017), revient sur les années sida à travers l’aventure de l’association militante Act Up, célébrant l’engagement collectif tout en doublant le film politique d’un drame intimiste bouleversant en un tout d’une force et d’une acuité peu banales. Activisme toujours dans Après mai (2012), où Olivier Assayas fait résonner le destin individuel d’un lycéen cherchant sa voie avec l’effervescence politique et créative du début des années 70.

Dystopies réalistes

Entre-temps, Mai 68 est passé par là, et avec lui des bouleversements considérables, auxquels le 7e art a consacré une production conséquente, documentaires et fictions confondus. Chris Marker notamment qui, dans À bientôt, j’espère, sur la grève dans l’usine textile Rhodiacéta de Besançon, en 1967, en filmait les signes avant-coureurs, avant de traduire, dix ans plus tard, l’élan contestataire secouant le monde dans Le fond de l’air est rouge. William Klein aussi qui, dans Grands soirs et petits matins, suit la mobilisation étudiante et ouvrière sur le pavé parisien. Romain Goupil encore qui, au début des années 80, y revient dans Mourir à 30 ans… Les fictions ne sont pas en reste, qui courent de The Dreamers, de Bernardo Bertolucci (2003) aux Amants réguliers, de Philippe Garrel (2005), en passant par Milou en mai, de Louis Malle (1990) ou Le Redoutable, de Michel Hazanavicius (2017), auxquels les événements donnent leur toile de fond. Elles embrassent également les mouvements étudiants italien ( Il grande sogno, de Michele Placido, en 2009) ou japonais (Trân Anh Hùng en fait l’arrière-plan de La Ballade de l’impossible, adapté de Murakami en 2010, tandis que Kôji Wakamatsu illustre dans le docu-fiction United Red Army (2007) la radicalisation des universités dans les années 60 et ses conséquences). Et l’on ne parle même pas de la mobilisation contre la guerre du Viêtnam qui agite les campus américains. Le rêve hippie n’est guère éloigné, dont Woodstock, objet d’un documentaire de Michael Wadleigh (1970), sera une émanation rassemblant 500 000 personnes pour « trois jours de paix et de musique », à quoi Ang Lee apportera une coda idoine 40 ans plus tard dans Taking Woodstock, où l’euphorie du moment s’achève sur une impression douce-amère.

Les utopies des sixties se sont en effet fracassées dans l’intervalle, et au son des barricades a succédé celui des émeutes -celles qui ouvrent La Haine, de Mathieu Kassovitz qui, en 1995, cerne le mal-être des banlieues au lendemain d’une bavure policière. Le genre fera florès, de Ma 6-T va crack-er, de Jean-François Richet, à Dheepan, de Jacques Audiard (2005), Céline Sciamma, dans Bande de filles (2014) ou Ladj Ly, avec Les Misérables (2019), en proposant des variations inspirées. Ce dernier se terminait sur la perspective d’un embrasement, celui vers lequel tendait également, en 2005, V for Vendetta, de James McTeigue, orchestrant dans une Angleterre basculée dans la dictature, et à l’instigation d’une figure anarchiste qui prêtera son masque aux… Anonymous, un vaste soulèvement populaire. Le Street Fighting Man ponctuant le propos appelait le Rock and Roll Part 2 de Joker, autre dystopie a laquelle un présent délétère a conféré des contours réalistes pour ainsi dire, la révolte collective y apparaissant comme rarement en prise sur un monde en ébullition… ?

(1) Elle passera à la postérité sous l’appellation de « Bloody Sunday », nom également donné à la journée du 30 janvier 1972, lorsque l’armée britannique ouvrit le feu à Derry, en Irlande du Nord, sur les participants à une marche pacifique pour l’égalité entre catholiques et protestants, tuant treize personnes, un drame auquel Paul Greengrass a consacré un film éponyme en 2002.

Chaque semaine, gros plan sur un archétype du rebelle au cinéma.

Cause commune

Le 4 mai 1979, Margaret Thatcher devient Premier ministre du Royaume-Uni, une fonction qu’elle exercera jusqu’au 25 novembre 1990. Si le règne de la « dame de fer » aura des conséquences dévastatrices sur le système social britannique, il entraîne également une large mobilisation de ses opposants à laquelle le 7e art ne reste bien sûr pas étranger. Venus des rangs de la télévision, les Stephen Frears, Mike Leigh et autre Ken Loach restent, 40 ans plus tard, les fers de lance incontestés d’un cinéma anglais inscrit dans une réalité blême. Ils seront, dans le courant des années 90, rejoints par des cinéastes déclinant les vertus de la solidarité à la faveur de comédies sociales, héritières des « Ealing comedies » des années 50, et donnant la parole aux (nombreux) oubliés du crédo thatchérien, matrice de la broyeuse néolibérale des décennies à suivre.

Mark Herman montre la voie en 1996 avec Brassed Off (Les Virtuoses), où la fanfare des charbonnages de Grimley, dans le Yorkshire, tente, sous la conduite d’un Pete Postlethwaite atteint de silicose, de se qualifier pour la finale des championnats nationaux des « brass bands » au Royal Albert Hall de Londres, un chemin comme il se doit parsemé d’embûches. La quête prend toutefois une autre dimension dès lors qu’elle a pour toile de fond la condamnation du puits employant les musiciens dans le cadre des fermetures massives de mines déficitaires décidées par le gouvernement britannique et qui allaient se succéder à partir de 1984. Le film s’achève sur un happy end au goût amer, où l’amitié, si elle permet aux mineurs de sauver l’honneur, ne peut rien pour leur emploi… La grève des mineurs de 1984-1985 consécutive à cette décision constitua un épisode charnière dans l’Histoire industrielle britannique. Elle sert, quelques années plus tard, d’arrière-plan à Billy Elliot de Stephen Daldry (1999), avant d’être l’élément déclencheur de Pride, de Matthew Warchus (2014), où un groupe d’activistes gay et lesbien de Londres décide de collecter des fonds pour venir en aide aux familles des grévistes, soutien que le syndicat national des mineurs accueille avec une certaine réticence. L’argument de départ d’une comédie very british consacrant bientôt l’alliance entre les deux communautés. Autre lutte restée dans les mémoires, celle ayant trait à la privatisation des chemins de fer britanniques inspirera pour sa part The Navigators à Ken Loach (2001), un cinéaste ayant su comme peu d’autres moduler le réalisme le plus âpre et l’humour, disposition trouvant ici une expression collective.

Masculin/Féminin

Entre-temps, la comédie sociale a rendu quelques couleurs à un paysage britannique globalement sinistré. Ainsi de The Full Monty, de Peter Cattaneo qui, en 1997, s’attache à un groupe d’anciens ouvriers des aciéries (désormais désaffectées) de Sheffield, chômeurs qui, en rempart au marasme et au désespoir, vont décider de se muer en Chippendales. Et le film, gorgé d’humour, de toucher au point sensible, décapante ode à la dignité humaine bientôt doublée d’un carton international. De quoi doper un genre qui, dans la foulée, se verra mis à toutes les sauces, qu’il s’agisse, comme les villageois de Tully More, en Irlande, de réveiller un mort vainqueur de la loterie pour empocher le gros lot et améliorer leur condition dans Waking Ned Devine, de Kirk Jones (1998). Ou, comme Brenda Blethyn dans Saving Grace, de Nigel Cole (2000), de se lancer dans la culture de marijuana avec l’approbation tacite de son environnement pour tenter de combler le gouffre moral et matériel dans lequel l’a laissée le suicide de son mari. Cole n’en restera pas là, qui signe, trois ans plus tard, Calendar Girls, où des femmes d’âge mûr du Yorkshire décident de poser nues pour un calendrier au profit de la lutte contre la leucémie -un film tiré d’une histoire vraie, celle des femmes du Rylstone and District Women’s Institute qui, en 1999, éditèrent un calendrier dénudé à des fins caritatives avec un succès retentissant, en écoulant quelque 300 000 exemplaires. Dix ans plus tard, le même Cole met le cap sur la banlieue de Londres pour Made in Dagenham, un film retraçant le combat des ouvrières d’une usine Ford, en 1968, pour obtenir l’égalité salariale avec les hommes -ce qu’exprimait limpidement le titre « français » du film, We Want Sex Equality. Ce combat-là est toujours d’actualité, comme un cinéma social déclinant indifféremment les vertus de la solidarité au masculin et au féminin…

Le sens du collectif

Cinéaste éclectique, alternant films de commande à l’image du dernier en date, Kursk, et projets personnels, comme son prochain Druk, le cinéaste danois Thomas Vinterberg signait, en 2016, Kollektivet, lointainement inspiré de ses souvenirs d’enfance lorsque, au coeur des années 70, il grandissait au sein d’une communauté de Copenhague, en phase avec la philosophie de l’époque. Et de revenir sur cette expérience collective à l’occasion de sa présentation à la Berlinale: » Beaucoup de fantasmes circulent à propos de ces communautés, et de ce qui s’y passait, autour de la nudité, de salles de baise, du cannabis. Sur les 32 maisons de la rue où j’habitais, six étaient des communautés, et toutes étaient totalement différentes. Celle où je vivais était plutôt bourgeoise, avec des universitaires, des profs d’école, des journalistes, des philosophes, des écrivains sans emploi, mais ça restait une communauté, avec sa vie de tous les jours. Une chose intéressante, lorsque l’on emménage dans une maison avec d’autres gens, c’est que la différence entre ce que vous voulez montrer au monde et ce que vous voulez dissimuler s’estompe. Les deux facettes sont présentes: les démons sortent, d’autres choses aussi, et ça génère une certaine beauté. C’est un lieu de mise à nu, où les gens sont liés de façon différente et forte, un peu comme une famille. »

Du collectif à l’individu

À travers le film, c’est aussi la confrontation des idéaux et d’un élan collectif à une réalité plus prosaïque que mettait en scène le réalisateur de Festen. » La communauté où j’ai vécu était, en 1975, une assemblée animée et un peu dingue où l’on croisait des gens à moitié bourrés qui se trouvaient très sexy parce qu’ils s’écartaient de la norme. Ils brisaient le modèle de la famille nucléaire patriarcale, et emménageaient ensemble. Tout y tournait autour du partage: c’est celui qui gagnait le plus d’argent qui a proposé d’établir le loyer en fonction des revenus, triplant de facto sa contribution personnelle. Dix ans plus tard, certains occupants étaient restés. Il s’agissait de trois familles avec femme de ménage n’ayant pas envie de déménager parce que le jardin leur plaisait. S’il leur arrivait d’aller boire un verre ensemble, celui qui prenait de l’eau demandait toujours de scinder la note, parce que c’était moins cher que la bière. Voilà comment les choses ont évolué, même si on ne peut pas généraliser. » Vinterberg conserve d’ailleurs une évidente nostalgie pour une époque qui semble aujourd’hui bien éloignée. Et cela, même si le modèle communautaire persiste encore ici et là. » Des communautés subsistent à Copenhague, mais suite au manque d’appartements. Des jeunes s’installent ensemble pour des raisons pratiques, c’est différent. Dans les années 80, l’individualisme, la liberté de chaque individu et le droit à la solitude se sont imposés. Ce sont des vertus, mais à l’exact opposé, et elles semblent aujourd’hui perdurer, tout le monde semble vivre seul, même au sein des couples. Une communauté contemporaine tient plus d’un intermède pratique que d’un projet idéologique ou venant du coeur. »