Paru avant l’été, le deuxième album solo de Peter Perrett confirme la splendeur lancinante d’un rock moins sépulcral que ses atours. Une leçon de (sur)vie?

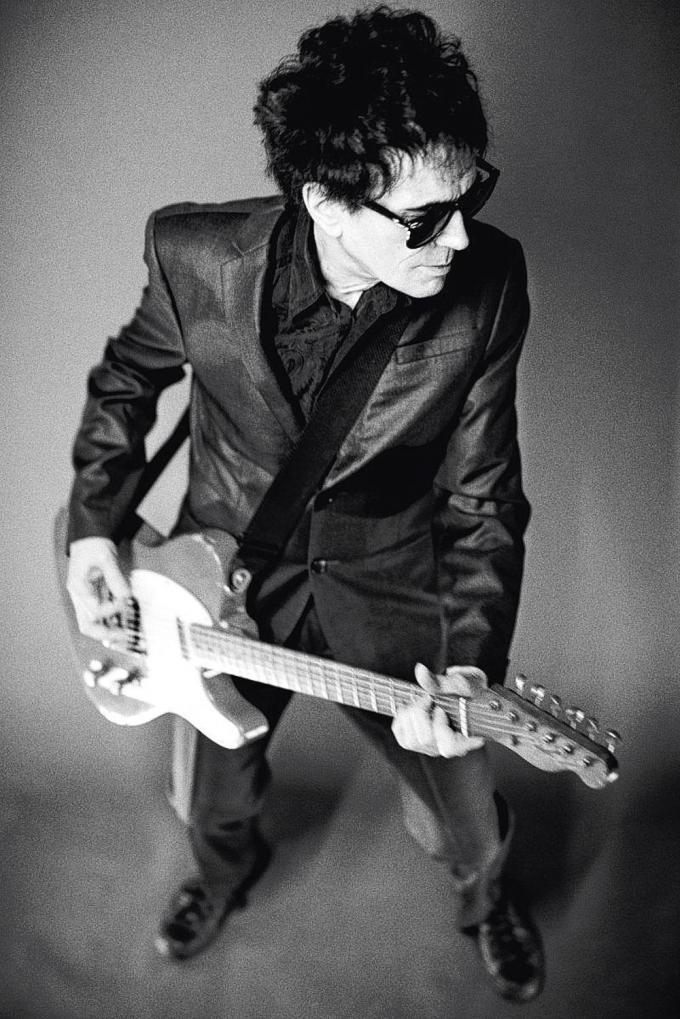

Mentalement, on a fait une liste: celle des contemporains de Peter Perrett (1952), morts d’overdose, les Johnny Thunders (1952-1991), Sid Vicious (1957-1979), Malcom Owen (1953-1980) ou encore Pete Farndon (1952-1983) et James Honeyman-Scott (1956-1982), ces deux derniers, membres des Pretenders, surdosés à dix mois d’intervalle. Les statistiques auraient logiquement dû intégrer Perrett: chanteur de The Only Ones, quatuor londonien responsable de trois albums d’envergure entre 1978 et 1980, il va ensuite s’engloutir dans l’héroïne et le crack. » Je ne jouais plus de musique donc je me suis occupé autrement. Une longue partie de ma vie a été engloutie par ça, ce qui peut expliquer la minceur de ma production discographique.Aujourd’hui, je suis totalement clean, j’ai même arrêté la méthadone. Et je n’ai plus aucune tolérance pour l’alcool, depuis 40 ans. » Il y a deux ans, dans un pub d’Islington, Peter raconte sa drôle de vie fissurée alors que, contre toute attente, il rompt un interminable silence discographique. Hormis un album inutile passé à l’as en 1996 – Woke Up Sticky sous le nom collectif The One- cela faisait 37 ans que Perrett n’avait plus gravé son manifeste talent. Le disque, How the West Was Won, inspiré et intrépide, traque des grandeurs poétiques dignes de Dylan ou Lou Reed. Ce dernier, cousin nasillard naturel de Perrett, interprète de la catégorie des fantômes qui vous veulent du bien.

Rêve et dystopie

C’est donc avec ô ravissement que l’on découvre le deuxième comeback discographique de Perrett, ce Humanworld pliant douze titres en 35 minutes. Aucune tentation de rallonger le propos ni de diluer ce que l’on pourrait nommer une énergie karmique. Peut-être venue de cet underground camé que Peter Perrett a vécu en compagnie de sa femme/manageuse, Zena, rencontrée en 1969. À l’écoute de l’album, il faut croire que l’addiction sévère, une fois quittée, libère une sorte d’endorphine de l’écriture et du rock, et plus encore, du désir. Parfois, rarement, ici en tout cas. D’un genre rock aujourd’hui marginalisé, voire déclassé pour cause d’immobilité stylistique, qui retrouve bizarrement des galons avec le sexagénaire Perrett, entouré de ses deux fils trentenaires, Peter Jr. (basse) et Jamie (guitare). Ce dernier compose l’un des plus beaux moments de l’album, Master of Destruction, incarnant au mieux le tempo majeur du disque. Des ballades sinueuses, au contenu volontiers vénéneux -la dystopie de War Plan Red- mais qui, bizarrement, remontent le moral et diminuent l’actuelle température anxiogène. Le plus puissant moment de Humanworld est de cette race-là: Heavenly Day, magistral plaintif spleen, projette aussi une forme d’espoir et de rêve qui définit ce qui nous rend humains. Pas moins.

Peter Perrett

« Humanworld »

Rock. Distribué par Domino.

9