Le cinéma est notamment affaire de rebelles, animés par La fureur de vivre pour certains, mus par un idéal collectif pour d’autres, marginaux souvent, intégrés au système parfois. Pendant tout l’été, Focus en décline les multiples incarnations. En commençant par le hobo, vagabond arpentant l’imaginaire américain.

Désignant à l’origine un travailleur itinérant sillonnant, en train de marchandises le plus souvent, les États-Unis en quête de jobs saisonniers afin de conjurer la misère, le terme hobo -dont l’équivalent français le plus satisfaisant serait le mot « vagabond »- n’a pas tardé à s’implanter dans l’imaginaire américain, célébré par Jack London dès 1907 dans l’autobiographique Les Vagabonds du rail, adoubé par le cinéma dans les décennies à suivre. Pour charrier dans son sillage, nonobstant l’ingratitude objective de sa condition, les notions de liberté et de refus de se plier aux diktats d’une société aliénante -fondamentalement marginal, essentiellement rebelle.

Hypocrisie sociale

Le vagabond s’invite précocement dans l’Histoire du 7e art, où il trouve un ambassadeur de premier ordre en la personne de Charlie Chaplin qui, dès 1914, dans Kid Auto Races at Venice, imagine le personnage qui fera sa célébrité; un Charlot qui, dans le bien nommé The Tramp (1915) aura maille à partir avec quelques… hobos. La suite est connue, Chaplin peaufinant son art, et signant bientôt les chefs-d’oeuvre où à l’humour et l’émotion se greffent des considérations sociales. Ainsi de City Lights (1931), déchirant mélodrame où le vagabond ne doit qu’à un double malentendu -la cécité de la vendeuse de fleurs et l’ivresse du millionnaire le prenant sous son aile- d’être, pour un temps, arraché à la marge. Et, bien sûr, de Modern Times (1936), brillante satire du machinisme, ponctuée par un plan célèbre où les amoureux… prennent la route. Le clochard est du reste le plus souvent le grain de sable venu gripper les mécanismes les mieux huilés, l’élément perturbateur de l’hypocrisie sociale -voir, de ce côté de l’Atlantique, le magistral Boudu sauvé des eaux (1932) de Jean Renoir où, arraché au suicide par un libraire aux idées libérales, Boudu (Michel Simon), un clochard parisien, non content de choquer la bonne société, s’empresse de semer le désordre chez son bienfaiteur, séduisant la bonne comme la maîtresse de maison. Avant toutefois de réaliser que le confort bourgeois n’est définitivement pas sa tasse de thé.

Entre-temps cependant, la crise de 1929 est passée par là, balayant l’économie américaine, et le cinéma s’en empare forcément, par la bande ou frontalement ( lire par ailleurs). Figures familières du paysage états-unien depuis le milieu du XIXe siècle, quand ils partaient d’est en ouest pour travailler comme main-d’oeuvre saisonnière, avant de revenir vers les villes à la saison hivernale, les hobos se multiplient. Contemporain du krach boursier, Beggars of Life de William A. Wellman met en scène des laissés-pour-compte de l’existence (rejoints par Louise Brooks) dont l’ordinaire affamé se décline notamment dans les trains de marchandises. L’affaire prend un tour plus politique avec Boxcar Bertha (1972), adapté du roman Sister of the Road, de Ben Reitman, lui-même inspiré de l’histoire de Bertha « Boxcar » Thompson, figure rebelle et anticonformiste de l’Amérique de la Grande Dépression. Son père mort sous ses yeux dans le crash de son petit avion, une jeune femme (Barbara Hershey) prend la route, dérivant de convoi en convoi dans l’Amérique profonde, lorsqu’elle rencontre un syndicaliste (David Carradine), en conflit ouvert avec la compagnie des chemins de fer. La suite les voit rejoindre, épaulés par d’autres, les rangs bien fournis des amants criminels à la Bonnie and Clyde, le film, le second de Martin Scorsese et une production fauchée de Roger Corman, cumulant les agendas romantiques, sociaux, politiques et violents avec un inégal bonheur, jusqu’à flirter parfois avec le cinéma d’exploitation. Qu’à cela ne tienne, Mean Streets venant, quelques mois plus tard, imposer le talent insolent de son auteur.

Hobos et Nouvel Hollywood

Scorsese, en tout état de cause, montre la voie. Car si l’on pointera certes Emperor of the North Pole, réalisé en 1973 par Robert Aldrich, où un trimardeur (Lee Marvin) s’oppose à un chef de train sadique (Ernest Borgnine), la mythologie du hobo inspire tout particulièrement les auteurs du Nouvel Hollywood. Ainsi du magnifique Days of Heaven (1978), deuxième long métrage d’un Terrence Malick pas encore atteint de fièvre mystique. L’histoire se déroule dans les années 1910, et s’ouvre à Chicago. Ayant mortellement blessé son contremaître, Bill (Richard Gere), un ouvrier au tempérament sanguin, embarque à bord d’un convoi de saisonniers avec sa compagne, Abby (Brooke Adams), et sa petite soeur Linda (Linda Manz) à destination des champs de blé de l’Ouest. Et d’être bientôt recrutés par un riche fermier texan (Sam Shepard) qui ne tarde pas à s’éprendre de la jeune femme, Bill la pressant d’accepter ses avances à des fins bassement matérielles… Le drame se noue, aux conséquences insoupçonnables, tandis que Malick, bien aidé par la somptueuse photographie de Néstor Almendros, ajoute à l’ampleur tragique du récit la grâce souveraine des images: la campagne américaine n’a jamais été aussi belle, l’exode des déshérités de tout poil trouvant une puissance lyrique inédite.

Jerry Schatzberg inscrit pour sa part la fugue de Max (Gene Hackman) et Lion (Al Pacino), les deux marginaux de Scarecrow (1973), dans le paysage de l’Amérique industrielle, outsiders que leur rencontre improbable sur les bords de la petite route déserte où ils font du stop va conduire à arpenter de concert les voies de l’Americana, nourrissant l’un comme l’autre des rêves chimériques: ouvrir un car-wash à Pittsburgh pour l’un, aller à Detroit rendre visite à son enfant qu’il n’a jamais vu pour l’autre. La matrice d’un road-trip sensible, errance dont la mélodie, écrite au diapason de ces deux anti-héros, étrangers au monde malgré eux, s’avère d’une rare justesse. Max et Lion sont des marginaux accidentels pour ainsi dire; Sal Paradise et Dean Moriarty, les deux héros de On the Road (2013) et doubles de fiction de Jack Kerouac et Neal Cassady, le sont par choix, le ruban de bitume qu’ils parcourent sans relâche au tournant des années 50 étant synonyme de cette liberté à laquelle ils aspirent de tout leur être. L’errance, sous la plume de l’auteur du Vagabond solitaire et des Clochards célestes et devant la caméra du réalisateur de Diarios de motocicleta, a changé de nature, moins résultat de la nécessité que quête existentielle doublée d’un récit initiatique. Pour autant, la douleur ne lui est pas étrangère, ce que traduit d’ailleurs limpidement le film de Walter Salles (produit par Francis Ford Coppola qui, longtemps, caressa le rêve de réaliser lui-même l’adaptation). Lequel, par-delà l’ivresse laisse poindre une mélancolie sourde, assortie d’un certain désenchantement, leur amitié essorée au terme des années de bohème beat. Les mêmes, d’ailleurs, qui ponctuaient le rouleau culte de Kerouac: » Alors, en Amérique, quand le soleil décline et que je vais m’asseoir sur le vieux môle délabré du fleuve pour regarder les longs longs ciels du New Jersey, avec la sensation de cette terre brute qui s’en va rouler sa bosse colossale jusqu’à la côte Ouest, de toute cette route qui va, de tous ceux qui rêvent sur son immensité, et dans l’Iowa je sais qu’à cette heure l’étoile du Berger s’étiole en effeuillant ses flocons pâles sur la prairie, juste avant la tombée de la nuit complète, bénédiction pour la terre, qui fait le noir sur les fleuves, pose sa chape sur les sommets de l’Ouest et borde la côte ultime et définitive, et personne, absolument personne ne sait ce qui va échoir à tel ou tel, sinon les guenilles solitaires de la vieillesse qui vient, moi je pense à Neal Cassady, je pense même au vieux Neal Cassady, le père que nous n’avons jamais trouvé, je pense à Neal Cassady, je pense à Neal Cassady. » Et la répétition de se perdre dans la nuit, comme en écho à un rêve aux contours incertains.

Voies de traverses

D’un rêve à l’autre, et l’histoire des hobos s’inscrit en creux d’un american dream dont ils compteraient parmi les oubliés. Une réalité qui ne s’est pas démentie avec le temps, si bien que la figure du vagabond remontant les (voies de) traverses des chemins de fer reste une image récurrente du cinéma. Nul hasard sans doute à ce que le délicat Wendy and Lucy de Kelly Reichardt (2008), le portrait d’une jeune femme (Michelle Williams) ayant tout abandonné sauf sa chienne Lucy afin de rejoindre l’Alaska dans l’espoir d’y trouver un petit boulot, ne s’ouvre, en quelque héritage assumé, sur des images de train de marchandises circulant au ralenti dans une bourgade de l’Oregon. Et la suite d’esquisser une solidarité des déclassés en rempart à la précarité galopante répandue par la machine à broyer capitaliste. Voir encore l’incandescent American Honey d’Andrea Arnold (2017), film-tourbillon balayant l’immensité du Midwest dans le sillage de vendeurs de magazines au porte-à-porte, marginaux d’aujourd’hui livrés aux aléas d’une existence précaire en une vision voilée d’amertume mais exhalant un enivrant parfum de liberté. De quoi, en tout état de cause, promettre au hobo des lendemains qui (dé)chantent, un pied dans la réalité chaotique du monde, l’autre dans l’imaginaire américain. David Robert Mitchell ne s’y est d’ailleurs pas trompé qui, dans le labyrinthique Under the Silver Lake (2018), munissait Sam (Andrew Garfield), son antihéros égaré dans les méandres de la pop culture et d’une enquête obsessionnelle comme surréaliste, d’un lexique hobo à la symbolique imagée empruntée aux déshérités de la Grande Dépression, manuel de survie dont l’expérience a démontré depuis qu’il était à l’épreuve du temps…

Chaque semaine, gros plan sur un archétype du rebelle au cinéma.

Les raisons de la colère

La Grande Dépression des années 30 n’a cessé d’irriguer le cinéma hollywoodien.

Le 24 octobre 1929, Wall Street connaît son « jeudi noir », krach boursier qui plongera bientôt les États-Unis dans la Grande Dépression. Parmi les rares secteurs relativement épargnés par la crise, le cinéma. Hollywood capitalisant sur l’engouement suscité par l’arrivée du parlant. Et justifiant son appellation d' »usine à rêves » en produisant majoritairement des films à même de distraire le spectateur du marasme quotidien. Ce qui n’empêche pas la nouvelle réalité économique du pays de s’y refléter, fût-ce par la bande -ainsi, par exemple, dans le musical Gold Diggers of 1933 de Mervyn LeRoy, dont le numéro Remember My Forgotten Man, chorégraphié par Busby Berkeley, est une évocation directe de la misère provoquée par la crise; dans Hands Across the Table, pétillante comédie du déclassement que signera Mitchell Leisen en 1935; dans My Man Godfrey, non moins scintillante réussite que l’on doit à Gregory La Cava; et bien sûr chez Frank Capra, dans ses comédies du New Deal comme Mr. Deeds Goes to Town (1936).

D’autres choisissent d’évoquer la dureté de la crise frontalement: de même que le film noir traduit la corruption morale de la société américaine, une veine sociale voit le jour, et Frank Borzage ( Man’s Castle (1933), avec ses marginalisés de la crise vivant dans un bidonville), King Vidor ( Our Daily Bread (1934), qui fait du couple de The Crowd des chômeurs citadins renaissant par la grâce d’une coopérative agricole -l’époque est aussi au progrès), Charlie Chaplin ( Modern Times (1936) autour du machinisme et de l’aliénation capitaliste) ou William Wellman ( Heroes for Sale, 1933) comptent parmi les classiques qui s’y frotteront. Le film emblématique de la Grande Dépression, c’est toutefois à John Ford qu’on le doit, avec son adaptation, en 1940, de The Grapes of Wrath, le roman éponyme de John Steinbeck. L’histoire gravite autour de métayers chassés de leurs terres du Midwest par des propriétaires anonymes -les banques et autres compagnies-, et sillonnant le bitume américain en quête d’un hypothétique travail. Ainsi de Tom Joad (Henry Fonda) et des siens, embarquant dans un bahut à l’agonie à destination d’un éden californien que les conditions de survie et l’exploitation sans vergogne dont ils font l’objet rendent à chaque kilomètre plus chimérique. Non contente d’afficher un réalisme blême, la chronique sociale se fait utilement dénonciatrice. Ford y adjoint émotion, générosité et lyrisme, et le film, à 80 ans de distance, reste un pur chef-d’oeuvre au pouvoir d’évocation intact.

Un traumatisme et ses répliques

Signe, du reste, de l’empreinte indélébile qu’elle a laissée sur la société américaine, la Grande Dépression n’a cessé, depuis, d’opérer des retours fréquents sur les grands écrans. Elia Kazan en fait ainsi la toile de fond de Splendor in the Grass (1961), comme Sydney Pollack le fera de This Property Is Condemned (1966) (deux films où brille Natalie Wood), et plus encore de They Shoot Horses, Don’t They? (1969), adaptation du roman de Horace McCoy mettant en scène des couples que la misère pousse à participer à des marathons de danse sans issue, comme en un symbole de la dépression économique et morale dans laquelle sont plongés les États-Unis. De même, la crise économique des années 30 et le désespoir consécutif fournissent son arrière-plan à Bonnie & Clyde, d’Arthur Penn (1967), l’équipée sauvage de Bonnie Parker et Clyde Barrow -le charismatique duo Faye Dunaway-Warren Beatty- y gagnant une caution sociale (le couple allant jusqu’à restituer ses maigres économies à un fermier lors d’un braquage de banque). Ou encore aux exploits criminels de John Dillinger mis en scène successivement par Max Nosseck, Mervyn LeRoy, John Milius, et jusqu’à Michael Mann dans Public Enemies (2009). Le filon semble inépuisable en effet, à la mesure du traumatisme initial, comme l’illustre encore Water for Elephants, de Francis Lawrence (2011), mélodrame s’inscrivant dans les coulisses d’un cirque itinérant, et s’insinuant au coeur d’une relation amoureuse contrariée tout en scannant la crise et le désarroi qu’elle engendre. Un motif qui n’est d’ailleurs pas exclusif aux années 30, la débâcle financière ayant, depuis, connu diverses répliques que le cinéma ne s’est fait faute de répercuter -ainsi, un exemple parmi beaucoup d’autres, dans Nebraska, d’Alexander Payne (2013), balade d’un noir et blanc de circonstance dans une Amérique profonde laminée par la crise des subprimes. Mais c’est là une autre histoire…

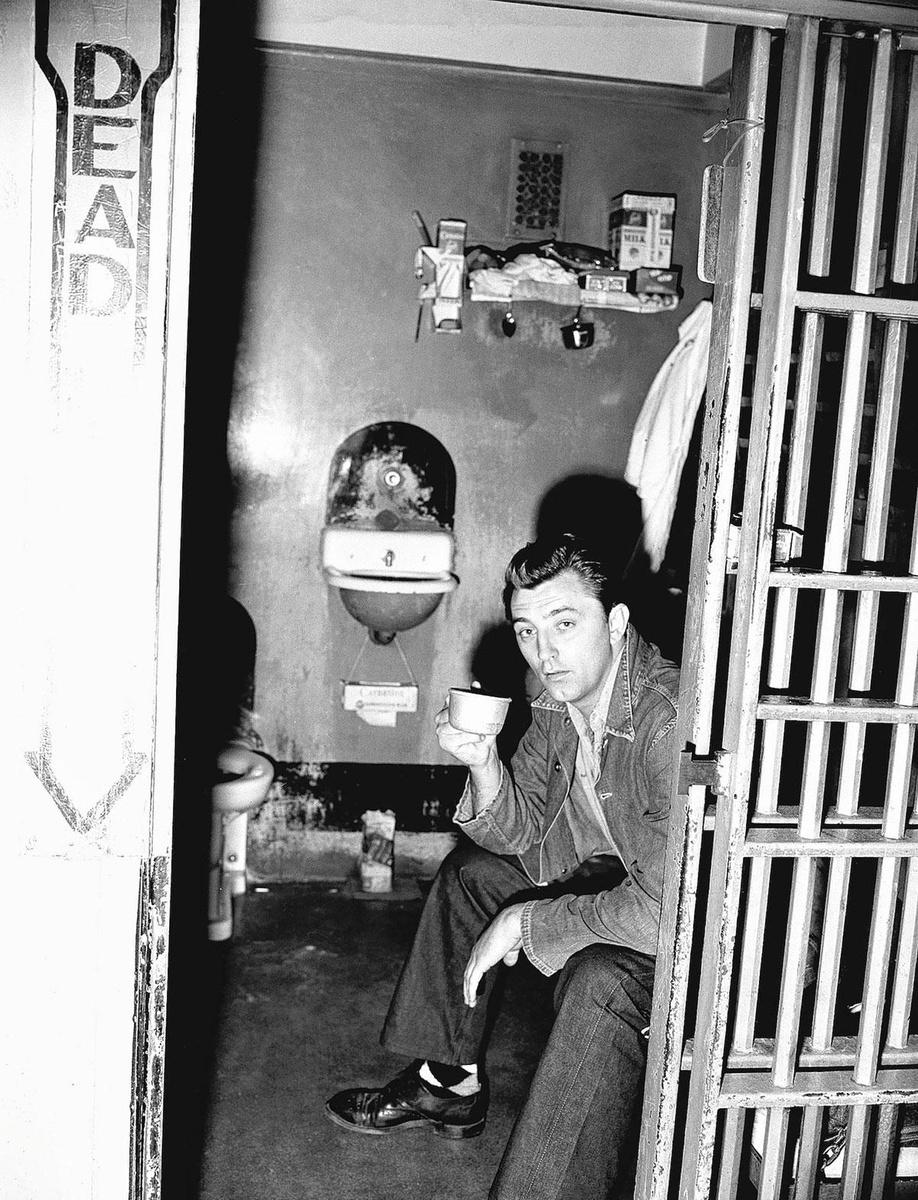

Celui par qui le scandale arrive

Les biographies d’époque de Robert Mitchum sont autant de petits morceaux d’anthologie que l’on parcourt avec un plaisir toujours renouvelé. En 1948, pour la sortie de Rachel and the Stranger, le communiqué de la RKO inscrit à son curriculum un job de plongeur sur un cargo à destination de l’Amérique du Sud, suivi d’un emploi chez un astrologue célèbre, parmi d’autres occupations guère moins improbables. Douze ans plus tard, alors qu’il vient de tourner Celui par qui le scandale arrive, de Vincente Minnelli, pour la MGM, le communiqué officiel fait de sa vie une succession de péripéties enquillées en toute désinvolture, genre: « À seize ans, Robert Mitchum décida qu’il était grand temps qu’il vit du pays. Ayant opté pour l’auto-stop comme moyen de transport le plus adapté à ses disponibilités financières, il se rendit, par petites étapes en Californie. À son retour à New York, sa mère insista pour qu’il reprenne ses études, ce qu’il fit pendant un certain temps. Puis, bien décidé à gagner sa vie, il se rendit en Floride où il exerça divers métiers. »

Héros existentiel

Vagabond de l’existence, l’acteur le fut au propre comme au figuré, tâtant d’une existence itinérante pendant la Grande Dépression, avant de décider, quelques années et les expériences les plus diverses plus loin, qu’Hollywood et le cinéma feraient aussi bien l’affaire. La suite, faite de frasques à répétition -de l’arrestation pour possession de marijuana, chose avec laquelle les autorités californiennes ne badinaient pas en 1948, au coup de poing occasionnel avec des réalisateurs indélicats- mais aussi de films majeurs ne lui en déplaise (de La Vallée de la peur de Raoul Walsh à La Nuit du chasseur de Charles Laughton, parmi beaucoup d’autres), est écrite de l’encre dont on compose les légendes. Ce que Mitchum accueillait avec ce détachement feint dans lequel il excellait, au point que l’on en viendrait presque à oublier que, derrière la nonchalance et la moue goguenarde, ce champion de l’underplaying était aussi l’un des plus grands acteurs de son temps, préfigurant par ailleurs le héros existentiel dont le cinéma moderne ferait son miel.

Dans l’essai qu’il consacrait récemment à l’acteur (1), Lelo Jimmy Batista observe: » Comme les antihéros qu’il a interprétés dans La Griffe du passé, Ça commence à Vera Cruz, Rivière sans retour ou Un si doux visage, Mitchum était un marginal, un outsider, condamné à errer sans jamais trouver sa place dans le monde, un type intelligent mais fataliste et mélancolique, qui se laisse toujours avoir à l’arrivée -par la paresse, les femmes ou l’argent. Quelqu’un qui navigue en permanence entre le bien et le mal tout en rejetant systématiquement les deux. » Star et hobo à la fois. Et, accessoirement, celui par qui le scandale arrive…

(1) Lelo Jimmy Batista, Robert Mitchum, l’homme qui n’était pas là. Éditions Capricci, 128 pages.