Pendant tout l’été, Focus décline les multiples incarnations du rebelle au cinéma. Après le délinquant, le hobo et le rêveur, zoom sur l’éclat singulier du solitaire, en rupture d’une société l’ayant le plus souvent abandonné à moins qu’il n’en conteste les fondements.

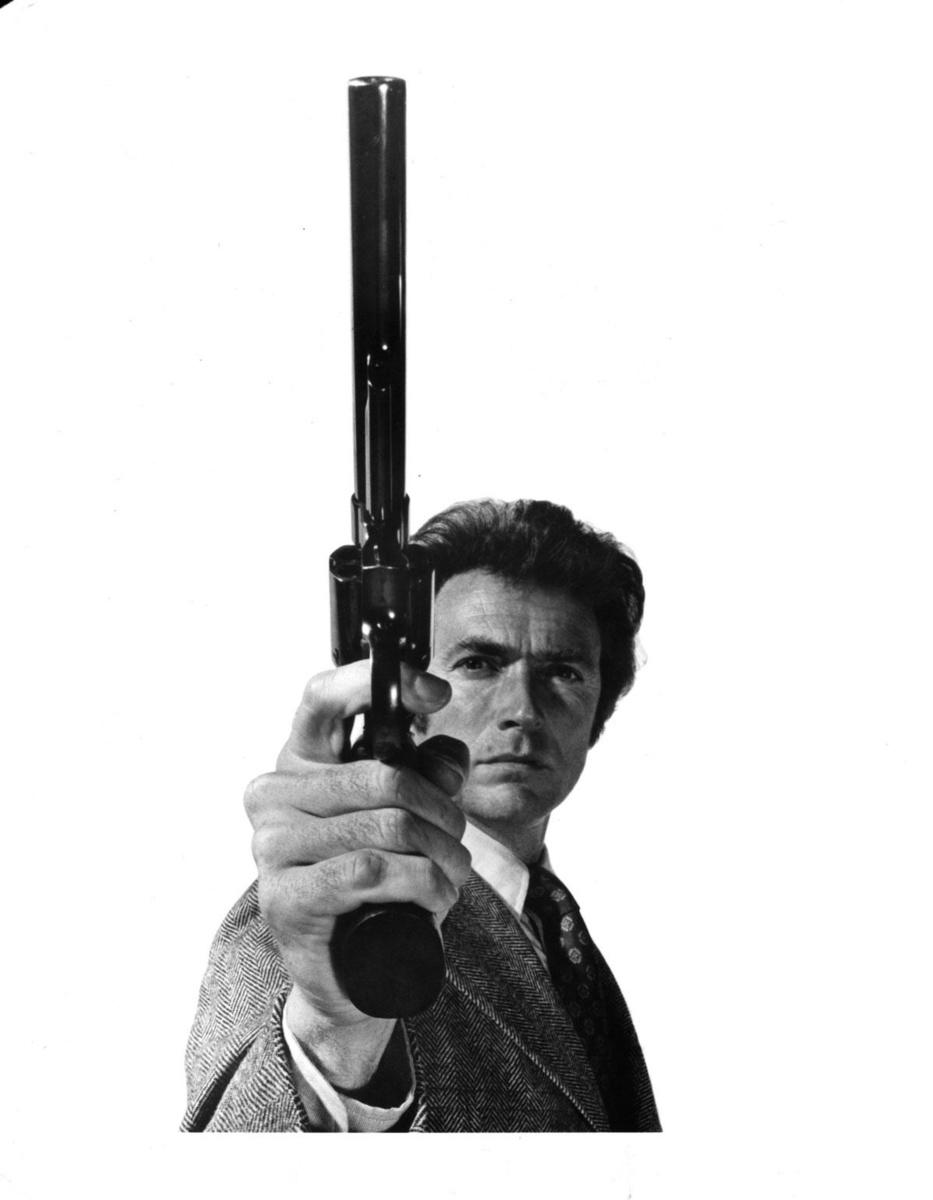

» Uh Uh. I know what you’re thinking. Did he fire six shots or only five? To tell you the truth, in all this excitement, I kinda lost tracks myself. But being this is a 44 Magnun, the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off, you’ve got to ask yourself one question: « Do I feel lucky? » Well, do ya, punk? » On en est à 13 minutes dans Dirty Harry, de Don Siegel (1971), lorsque, tenant en joue un braqueur de banque dont il vient de décimer les comparses, l’inspecteur Harry Callahan balance l’une de ces tirades qui feront sa légende, résolument borderline. Il y en aura d’autres bien sûr, à commencer par l’insubmersible » Go Ahead ! Make My Day !« , emprunté au quatrième volet de la saga, Sudden Impact, sans doute la réplique la plus fameuse jamais prononcée par Clint Eastwood à l’écran (jusqu’à Ronald Reagan, alors président des États-Unis, qui la resservira deux ans plus tard lors d’un débat houleux l’opposant aux démocrates). Si l’acteur trouve là un rôle emblématique, la figure du rebelle solitaire y gagne son expression quasi définitive, sous les traits d’un inspecteur aux méthodes aussi peu orthodoxes qu’expéditives, contestant autant qu’il n’est censé représenter une autorité qu’il n’a de cesse de tourner en dérision. Jusqu’à, dans un geste éloquent posé à la fin du premier épisode, balancer son badge à la flotte -tout un symbole.

Le rude sentier de la vie

Avec sa vision toute personnelle et au minimum ambiguë de la justice et de la morale, rehaussée toutefois par un second degré bienvenu, Dirty Harry ne sort pas de nulle part: il est l’héritier direct du justicier solitaire hantant le paysage du western -Eastwood saura s’en souvenir-, dont l’univers aurait été adapté à l’horizon urbain de l’Amérique des années 70 et 80, San Francisco pour le coup. Son combat contre un système corrompu préfigure quant à lui une thématique que l’acteur approfondira dans la suite de sa carrière (lire l’encadré en page 21). Clint Eastwood n’est bien sûr pas le premier à endosser les habits du « loner », option redresseur de torts. Avant lui, un Kirk Douglas, par exemple, a incarné divers personnages contestant une autorité dont ils jugent les actes indignes ou iniques -ainsi du colonel Dax s’opposant à sa hiérarchie dans Paths of Glory, de Stanley Kubrick (1958). Ou, toujours chez Kubrick, de Spartacus (1960), menant la révolte des esclaves contre Rome. Voire encore dans l’emblématique et crépusculaire Lonely Are the Brave (Seuls sont les indomptés), de David Miller (1962), Jack Burns, ce cow-boy ne pouvant se résoudre à la fin de son monde sous les assauts de la modernité.

Le spectre de la rébellion est vaste, en effet, qui la voit également se décliner au féminin singulier. C’est le cas à diverses reprises chez Shohei Imamura, dans La Femme insecte (1963) notamment dont Tome, la protagoniste centrale, se révolte avec une conviction rageuse contre son milieu et contre l’oppression sociale -un combat épousant l’histoire du Japon pendant 40 ans, pour lui laisser un goût amer: » Trahie par tous ceux que j’ai aimés, je marche toute seule sur le rude sentier de la vie. » La Lady Macbeth de William Oldroyd (2016) est également en rupture de ban, et cette histoire d’une passion interdite dans l’Angleterre victorienne s’attache aussi au destin d’une femme déterminée à s’arracher à sa condition, dût-elle pour ce faire recourir aux dernières extrémités. Deux déclinaisons parmi d’autres d’un motif fécond. Jusqu’à Disney, le royaume des Cendrillon et autre Belle au bois dormant pourtant, qui accueillera des héroïnes portant la révolution au féminin. Mulan (1998) la première, jeune villageoise chinoise qui bravera l’interdit, endossant clandestinement les habits d’un guerrier pour repousser les envahisseurs Huns, témoignant au combat de plus de bravoure et d’intelligence que les armées de l’empereur -rebelle au service d’une noble cause, même si tout cela se terminera de la plus convenue des façons; on reste malgré tout chez Disney. Postulat valant également pour Brave (2012), production Pixar où l’impétueuse Merida, refusant son destin tout tracé de princesse des Highlands, défiera la tradition et connaîtra des aventures mouvementées, plongeant le royaume d’Écosse dans le chaos, avant de trouver sa voie (et celle de la réconciliation) au bout du chemin. Disposition frondeuse partagée par l’héroïne du Conte de la princesse Kaguya (2013), merveille animée réalisée par Isao Takahata pour les studios Ghibli. L’histoire (adaptée d’un conte ancestral) d’une jeune fille de la lune tombée sur terre pour bientôt imposer à ses nombreux prétendants, au mépris des codes sociaux en vigueur, de relever un impossible défi. Non sans glisser, insensiblement, dans une insondable mélancolie, confrontée à son inévitable destinée…

La Rosetta des frères Dardenne (1999) ne vit pas, pour sa part, dans un environnement de conte (de fées), mais dans celui, plus âpre, d’un camping où elle partage une caravane avec sa mère à la dérive. Quotidien morne et plombé auquel la jeune fille essaie d’échapper à tout prix, partant chaque jour au front, en quête désespérée d’un job et d’une place dans le monde. Rebelle et battante, en guerre même, et défiant le spectateur de la suivre dans un paysage humain et social dévasté. Celui-là même que l’on retrouvera aussi dans Fish Tank (2009) d’Andrea Arnold, le portrait d’une adolescente anglaise en décrochage tant scolaire que familial, dure et fragile à la fois, et d’autant plus désorientée que le nouvel amant de sa mère lui porte un intérêt non dissimulé. Et le film de s’aventurer à sa suite en terrain sensible…

Antihéros des temps présents

On est là dans l’expression d’une réalité blême. Martin Scorsese s’employait, dans le suffocant Taxi Driver, en 1976, à dépeindre celle, chaotique, du New York du milieu des années 70, un mélange explosif d’excitation, de danger et de commerces et trafics divers pour une ville ayant par endroits des allures d’égout à ciel ouvert. Soit le terrain quadrillé jusqu’à l’abrutissement au volant de son taxi par Travis Bickle, vétéran perturbé et insomniaque du Viêtnam qui, ses avances ayant été repoussées par la jeune femme qu’il poursuit de ses assiduités, va entreprendre de nettoyer la ville de cette « vermine » qu’il dénonçait tout au long de ses soliloques. Au même titre qu’un Dirty Harry sorti quelques années plus tôt, Taxi Driver constitue un tournant dans la représentation du rebelle solitaire. Plongée dans un cauchemar paranoïaque, le film, non content de tracer le portrait suffocant de Big Apple, travaille la mauvaise conscience américaine sur les pas d’un Viêtnam Vet revenu de tout et d’au-delà encore. Une figure qui n’en finira plus de traverser le cinéma états-unien, du Born on the 4th of July d’Oliver Stone (1989) à Billy Lynn’s Long Halftime Walk, d’Ang Lee (2016), du bourbier vietnamien à la campagne d’Irak, pas plus que les traumatismes, les guerres de l’Amérique ne semblent devoir avoir de fin.

Stupéfiant dans le rôle-titre, Robert De Niro injecte aussi au personnage une solide dose de nihilisme venue le propulser tout droit dans l’inconscient contemporain. Le Travis Bickle de Taxi Driver annonce ainsi à bien des égards Arthur Fleck, le protagoniste non moins perturbé de Joker, de Todd Philips (2019), où Joaquin Phoenix (qui campait un justicier souffrant de trouble de stress post-traumatique dans You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay) croise d’ailleurs la route de Robert De Niro, en quelque hommage assumé. Déployé dans une Gotham City évoquant New York City au tournant des années 80, le récit remonte aux origines du Joker, la némésis de Batman, en quelque étude de personnage résonnant de manière assourdissante avec le présent. Soit l’histoire de Fleck, aspirant comédien de stand-up vivotant sous ses habits de clown à la petite semaine quand il n’est pas l’objet de railleries et violences gratuites, » tough times » partagés avec sa mère dans un logement miteux tout en essayant de composer avec ses troubles névrotiques profonds, et le rire halluciné qui en est l’expression. Un individu qui, lâché par son employeur comme par les services sociaux, va se transformer insensiblement en tueur psychopathe.

» Tu obtiens quoi en croisant un aliéné mental solitaire avec une société qui l’abandonne comme un malpropre?« , martèle le Joker sous sa défroque clownesque et son maquillage outrancier à l’attention de Murray Franklin, l’animateur dont il vénérait le talk-show? Un concentré de violence et de folie à la mesure du chaos alentour, et le film, thriller d’une noirceur rare, apparaît aussi comme le miroir à peine déformant du monde d’aujourd’hui, au bord de l’implosion à force d’inégalités croissantes et d’indifférence des puissants. Pour culminer dans une atmosphère de guérilla urbaine, la révolte portée par un individu méprisé de tous s’étant muée en lame de fond, achevant de faire du rebelle solitaire l’antihéros des temps présents…

Chaque semaine, gros plan sur un archétype du rebelle au cinéma.

Remodeler le monde

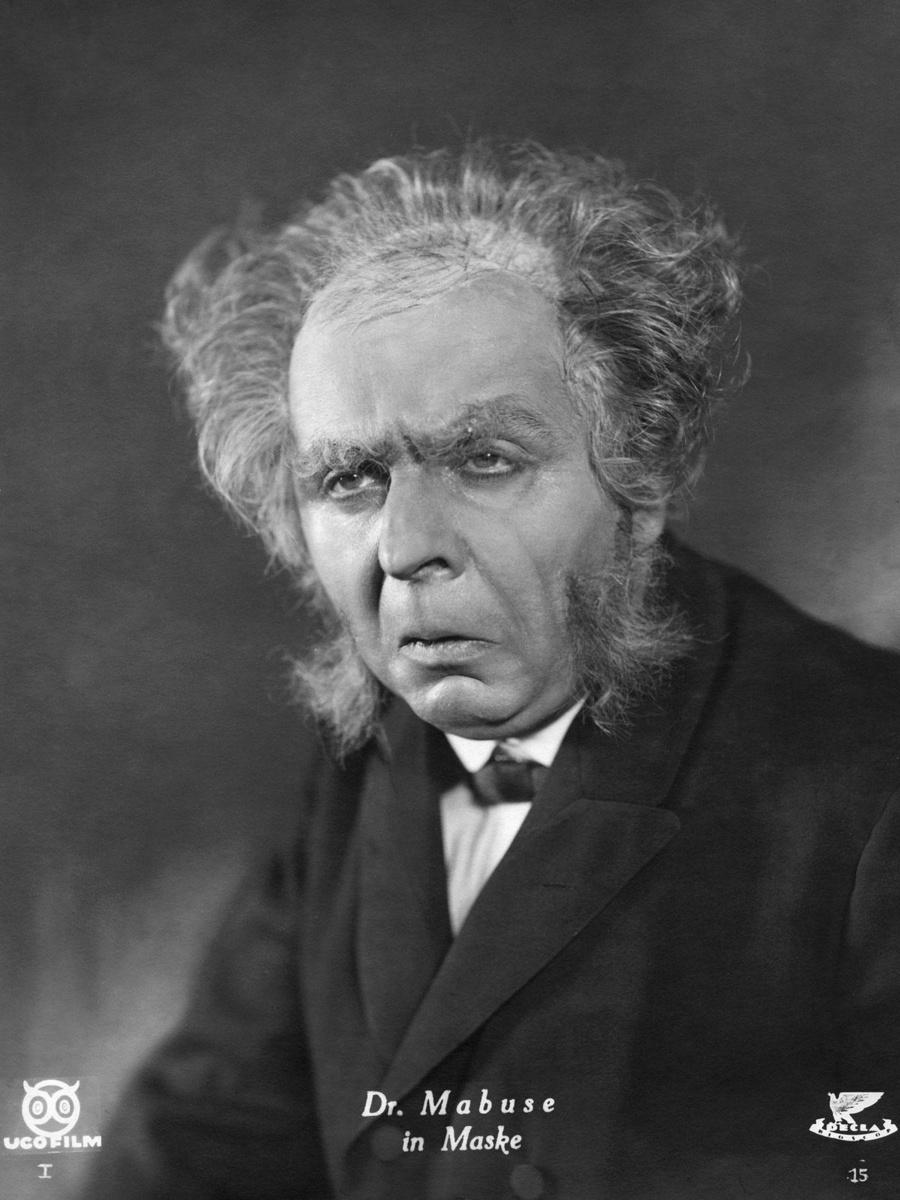

De Mabuse à Gru, zoom sur quelques-uns des savants fous peuplant l’histoire du cinéma.

Figure incontournable de la littérature populaire, le savant fou a aussi inspiré un nombre considérable de films, qu’il soit un rêveur à peu près inoffensif (voir l’excentrique Doc Brown dans Back to the Future, de Robert Zemeckis, en 1985), qu’il poursuive des desseins bassement criminels, ou qu’il se pique de remodeler le monde, en se posant, pourquoi pas, en concurrent de Dieu. Dès les années 20, l’expressionnisme allemand lui donne des expressions diverses: ainsi de Robert Wiene avec Le Cabinet du docteur Caligari, bientôt suivi par Fritz Lang qui, dans Le Docteur Mabuse (1922), met en scène un psychanalyste recourant à l’hypnose et à d’innombrables identités pour semer le désordre avec une rigueur toute scientifique. Un criminel de droit commun selon toute apparence, trahissant toutefois des ambitions plus vastes: « Je me sens ici dans un État au sein de l’État contre lequel je suis en guerre », professera-t-il. Lang n’en restera pas là, donnant suite aux aventures de Mabuse, non sans signer en 1927 l’exceptionnel Metropolis, où l’inquiétant et génial Rotwang (interprété comme Mabuse par Rudolf Klein-Rogge) conçoit un robot à face humaine, histoire d’égarer le jeune héros s’insurgeant contre les inégalités présidant à la cité de l’avenir sur laquelle son père règne en despote.

Le mythe de Frankenstein

La création d’un double à l’image de l’homme avec des intentions plus ou moins nobles est, du reste, l’une des obsessions nourries par des savants de tout poil. Et cela, du docteur Frankenstein imaginé par Mary Shelley, et objet de déclinaisons multiples à l’écran, à Nathan, l’inventeur, dans Ex Machina d’Alex Garland (2014), d’une nouvelle intelligence artificielle ayant les traits d’une jeune femme robot. Un genre à part entière pour ainsi dire où se trouve posé, dès le diptyque Frankenstein (1931)-The Bride of Frankenstein (1935) de James Whale, le principe de la créature échappant à son créateur. Un paradigme souvent reproduit par la suite avec plus ou moins d’inspiration, des films de la Hammer à la version de Kenneth Branagh du classique de Mary Shelley, en passant par le loufoque Frankenstein Junior, de Mel Brooks (1974), ou le poétique Edward Scissorhands, de Tim Burton (1990), dont le héros, resté inachevé et muni de lames de métal pour doigts, est confronté aux vicissitudes de sa condition.

Pedro Almodóvar reformulera le mythe de Frankenstein à sa manière dans La piel que habito (2011), où un chirurgien esthétique de premier ordre, ayant sombré dans la folie après la disparition tragique de sa femme, se livre à des expériences génétiques aux implications vertigineuses. À l’oeuvre de Shelley viennent se greffer la mémoire du Vertigo, de Hitchcock, comme des Yeux sans visage, de Georges Franju (1960), autre histoire d’un médecin fou de douleur, comme plus tard L’Abominable Docteur Phibes (1971), de Robert Fuest, reproduisant les sept plaies d’Égypte à l’attention des chirurgiens qu’il juge responsables de la mort de son épouse. Ou comment faire rimer tragique et folklore gothique.

Génies du mal

Folklore encore, mais post-nucléaire et plus technologique que romantique dans Dr. No, de Terence Young (1962), le film ouvrant le cycle des James Bond, confronté au machiavélique docteur No régnant sur une île interdite (motif que l’on retrouvera dans les diverses versions de Island of Lost Souls/L’île du docteur Moreau), et animé d’intentions belliqueuses. Un génie du mal auquel Jay Roach et Mike Meyers offriront, en 1997, un pendant parodique en la personne du Dr. Evil, pivot de la saga des Austin Powers, l’abominable Gru, super-méchant de la franchise animée Despicable Me, de Chris Renaud et Pierre Coffin (2010), composant pour sa part un aspirant maître du monde (et de la lune) définitivement cartoonesque avec ses cohortes de Minions. On laissera le mot de la fin (du monde) à Stanley Kubrick qui, dans la comédie satirique Doctor Strangelove, mettait en scène l’apocalypse nucléaire, Peter Sellers signant une création sidérante en scientifique transfuge nostalgique du régime nazi ne pouvant dissimuler son exaltation à cette perspective funeste. Soit, en tout état de cause, la version définitive du savant fou s’appliquant à remodeler le monde, quitte, pour le coup, à le détruire…

Tête de mule

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait Clint Eastwood assurément. À compter de « L’homme sans nom », le personnage qui l’imposait au mitan des années 60 devant la caméra de Sergio Leone pour une trilogie réinventant le western à la mode spaghetti, l’acteur-réalisateur américain n’a cessé de multiplier, tout au long de sa filmographie, les déclinaisons du rebelle solitaire et laconique, ambigu aussi au besoin. Ainsi, bien sûr, de Dirty Harry, l’autre figure emblématique de son parcours, inspecteur n’obéissant qu’à une loi, la sienne, et appliquant ses méthodes, expéditives et toutes personnelles, au mépris de l’autorité comme du politiquement correct. Une disposition qui lui vaudra accessoirement d’être taxé par la célèbre critique Pauline Kael de » crypto-fasciste« , allégations ressurgissant de temps à autre à la « faveur » d’une déclaration malheureuse, voire d’un film entretenant le flou sur ses intentions et ses convictions – The Heartbreak Ridge ou, plus récemment American Sniper et d’autres célébrations de héros états-uniens comme le dispensable The 15:17 to Paris. Et cela même si des chefs-d’oeuvre comme A Perfect World ou Million Dollar Baby traduisent aussi une vision teintée d’humanisme et de sensibilité progressiste, témoignant d’une perspective idéologique plus complexe.

La vie à mes conditions

Eastwood, en effet, se dérobe à toute tentative de classification par trop réductrice. Les rôles de justiciers solitaires qu’il a endossés à de nombreuses reprises s’écartent ainsi le plus souvent des stéréotypes du genre, pour en proposer une variante épuisée, un postulat affirmé dès High Plains Drifter, en 1972, où son personnage, The Stranger, surgi dans le halo poussiéreux du désert, tient plutôt du spectre revenu d’entre les morts, ou alors, pour le coup, de l’ange exterminateur se situant au-delà de toute loi ou morale, motif répété dans Pale Rider ou chez William Munny dans Unforgiven, soit quelques-uns des anti-héros crépusculaires qui peuplent son oeuvre. Inscrit dans l’imaginaire américain, le personnage eastwoodien, non content d’afficher un individualisme forcené, se défie par ailleurs le plus souvent des conventions. Et son action, si elle se frotte à la collectivité, le montre le plus souvent en butte au système ou à l’autorité -une figure matricielle qui irrigue une bonne part de sa filmographie en tant que réalisateur, de Space Cowboys à Changeling en passant par Sully et jusqu’au tout récent Richard Jewell. Obstiné aussi, comme l’ont montré dernièrement les « testamentaires » Gran Torino et The Mule et partant, rétif à la moindre injonction. De quoi achever de poser l’acteur-réalisateur en rebelle définitif, l’un des rares à pouvoir se targuer d’avoir mené sa carrière au sein du système hollywoodien en qualité d’indépendant. Histoire de ne pas faire mentir cette réplique qu’il prêtait à Red Stovall dans Honkytonk Man au début des années 80: » Je vivrai ma vie à mes conditions ou pas du tout. »