Résumer l’oeuvre de Leonardo Padura, né en 1955 sur une île qu’il n’a jamais quittée, en une analyse littéraire de cette tension bien cubaine entre « partir » et « rester », confine aujourd’hui au poncif. Poussière dans le vent en constitue, plus que jamais, le parfait exemple: dans ce roman d’une poignée d’amis, confrontés de nos jours à l’implosion passée de leur petit club, tous viendront tour à tour -depuis Cuba, une terre d’émigration- ajouter une pièce à un sombre puzzle. Exprimer en détail, surtout, leurs tergiversations de l’époque, tandis que les ressources de l’île s’épuisaient, que l’éventail des rêves s’étrécissait, que l’espoir révolutionnaire tournait en eau de boudin. Comme toujours, Padura n’est jamais aussi bon que dans l’exploration des méandres psychologiques de ses personnages, souvent coincés entre pragmatisme cynique et idéalisme désespéré (ou l’inverse), respect des aïeux et appel du large, sans que jamais les jugements ne s’abattent, définitifs. Il ne donne pas de leçon, même quand il égratigne: il décrit, avec entrain et une folle justesse, son île et ses soubresauts historiques, sa génération et ses appétits contrariés… Pourtant, s’il a su dans sa carrière tisser sa toile, en virtuose, autour de cadres policiers ou historiques, son récit s’empèse peut-être ici de longueurs et redites malvenues, de quelques invraisemblances coupables, d’un trop-plein d’alchimies sexuelles et de considérations érotiques sans grand intérêt. Rien de scandaleux, mais de quoi se demander toutefois si l’ensemble n’aurait pas gagné à être resserré.

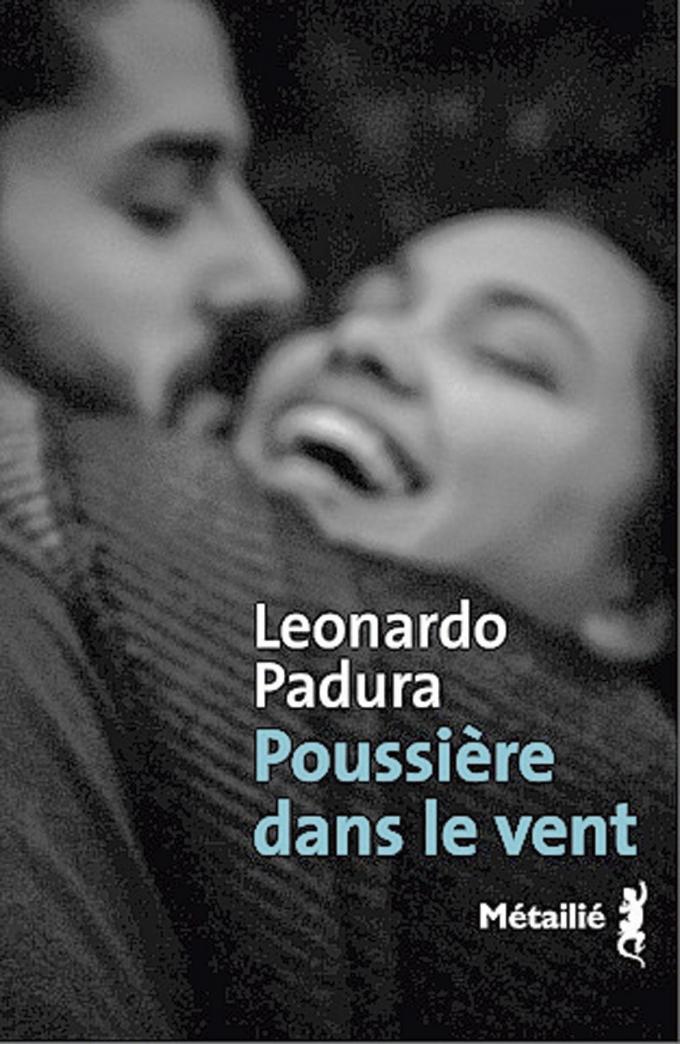

De Leonardo Padura, éditions Métailié, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis, 640 pages.

6