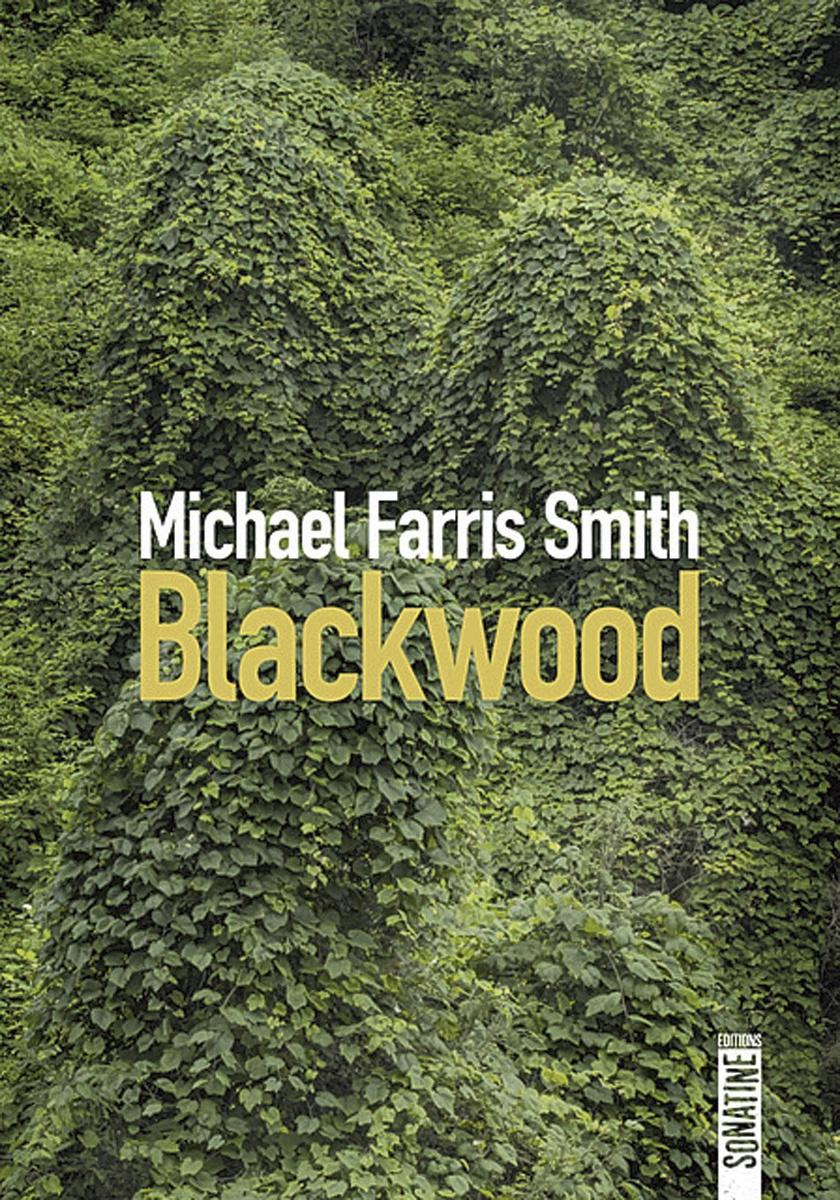

Habité par Joseph Conrad et Cormac McCarthy, Michael Farris Smith signe avec Blackwood un prodigieux roman claustrophobique et sensoriel dans un trou perdu du Mississippi avalé par le kudzu.

Il est de ces ouvrages qui collent littéralement à la peau. Des ouvrages où à travers les mots, les sensations se mettent à trépigner, à gigoter comme une vilaine petite bestiole sous-cutanée qui cherche son heure de gloire. Des phrases aussi qui font l’effet d’une croûte qu’on finit toujours par gratter, histoire de vérifier que la douleur est toujours là. Des phrases poisseuses, gothiques, quasi bibliques; il y en a toute une volée dans le venimeux Blackwood, sixième roman de l’Américain Michel Farris Smith: « Il s’assit sur une des chaises en aluminium et laissa la machette par terre. Les flancs de collines luisants dans la lumière mourante. Quelque chose hurla. Il plongea son regard dans la nuit qui approchait et tenta d’imaginer qu’elle riait » en est une. « Il avait pénétré dans le kudzu et arraché des feuilles aux vignes et les avaient tenues dans ses mains ensanglantées, puis il les avait brandies au-dessus de sa tête en hurlant et en gémissant et en invectivant avant de s’effondrer dans les vignes et de rester allongé là. Incapable de résister à l’emprise » en est une autre.

Emprise végétale

Blackwood est un récit où l’emprise tient le haut du pavé, dans un bled, Red Bluff et alentours, perdu au milieu de nulle part. « C’est un peu le même genre de petite ville d’où je vous parle et où j’ai mon bureau », raconte via Skype l’auteur du déjà remarqué Nulle part sur la terre, qui séjourne avec sa femme et ses deux filles à Oxford, Mississippi, à une vingtaine de miles de son bureau. Oxford, ville universitaire, est aussi le berceau d’un genre littéraire magnifié par Faulkner ou Larry Brown, la Southern Gothic novel. « J’ai grandi dans le même environnement que Red Bluff. Deux cents âmes à tout casser. Une rue principale avec un restaurant, un bar, un supermarché et c’est tout. Ça n’a pas dû bouger beaucoup depuis 40 ans. » Et ça tombe plutôt bien puisque Blackwood se déroule en 1976, après un prélude 20 ans plus tôt où l’on découvre que Coburn -fil rouge de la nouvelle livraison de ce fils de pasteur baptiste- fait face à un solide traumatisme qui le hante toujours deux décennies plus tard. Mais si on évoque l’emprise, c’est aussi à une emprise naturelle que devront faire face les protagonistes de cette plongée en enfer. Des protagonistes appelés l’homme, la femme ou le garçon. Cette emprise végétale, c’est le kudzu, une espèce de plante grimpante particulièrement gaillarde et méchamment envahissante. « Je suis entouré par le kudzu depuis que je suis gamin mais aujourd’hui, je le vois différemment. La route qui mène à mon bureau, en fonction du moment de la journée peut être très sombre, surtout à la tombée de la nuit. C’est comme si je roulais dans un tunnel avec un toit de verdure. Ça peut être bien flippant de se retrouver seul au volant et je pense que si je tombe en panne d’essence un jour, j’aurai matière à me faire quelques belles frayeurs mais c’est aussi propice à l’inspiration », ponctue-t-il d’un naturel et franc éclat de rire.

Au point qu’en cours de lecture, le kudzu s’impose en symbole des tourments des personnages. Parce que si l’intrigue reste classique -un homme revient dans sa ville natale affronter son passé et perturbe l’équilibre du bled-, l’atmosphère particulièrement malsaine est sujette à bien des métaphores. « C’est ce que j’apprécie chez les écrivains que j’affectionne comme Larry Brown, Cormac McCarthy ou Flannery O’Connor. Plus tu avances dans la noirceur, plus tu y plonges et plus ton roman devient métaphorique. J’aime bien ce genre d’atmosphère où tu sais que le danger n’est jamais très loin, où tu sens pertinemment bien qu’il va frapper mais tu ne sais ni où ni quand. Comme dans la première saison de True Detective, par exemple ou chez Stephen King. »

Quasi en transe

Une autre référence, c’est une pierre angulaire de la littérature du début du XXe siècle: le colossal et grandiose Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad. « C’est un livre que j’ai lu et relu au fil des années. Il y a de nombreux points communs avec Blackwood mais je n’y jamais songé avant. Chaque lecture me procure le même effet. Plus j’avance dans le roman, plus je suis hypnotisé. Et je termine quasi en transe. C’est vraiment un livre important. Tout comme Suttree de Cormac McCarthy. »

Rétrospectivement, Michael Farris Smith a encore des difficultés à analyser la noirceur de Blackwood, écrit essentiellement en 2018. Sans exclure les répercussions des quatre années de l’avant-dernier locataire de la Maison-Blanche. « Bien sûr que ça a joué. Personne en dehors des États-Unis ne peut imaginer combien cette présidence a été horrible et stressante. Je suis moins en colère et déprimé depuis l’arrivée de Biden et ce, malgré la pandémie. Je le dis d’autant plus que j’ai vécu en Europe quelques années, je travaillais au bureau de la NBA à Genève et ensuite à Paris, qui me manque cruellement. J’avais vraiment eu du mal à me concentrer sur mon travail. Si Blackwood est si sombre, c’est sans doute aussi parce que mon pays était plongé dans l’obscurité. » À l’inverse de ce qui se passe dans le roman, le jour s’est enfin levé depuis le 20 janvier dernier au pays d’un écrivain désormais incontournable.

Blackwood. De Michael Farris Smith, éditions Sonatine, traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabrice Pointeau, 288 pages. ****(*)