Dans Jane, un meurtre et Une partie rouge: autobiographie d’un procès, l’autrice américaine Maggie Nelson hybride les genres littéraires et donne à lire, dans sa complexité, la mort brutale et précoce de sa tante maternelle, assassinée en 1969.

Une partie rouge : autobiographie d’un procès et Jane, un meurtre de Maggie Nelson, respectivement traduits de l’anglais (États-Unis) par Julia Deck et par Céline Leroy, Éditions du sous-sol, 448p.

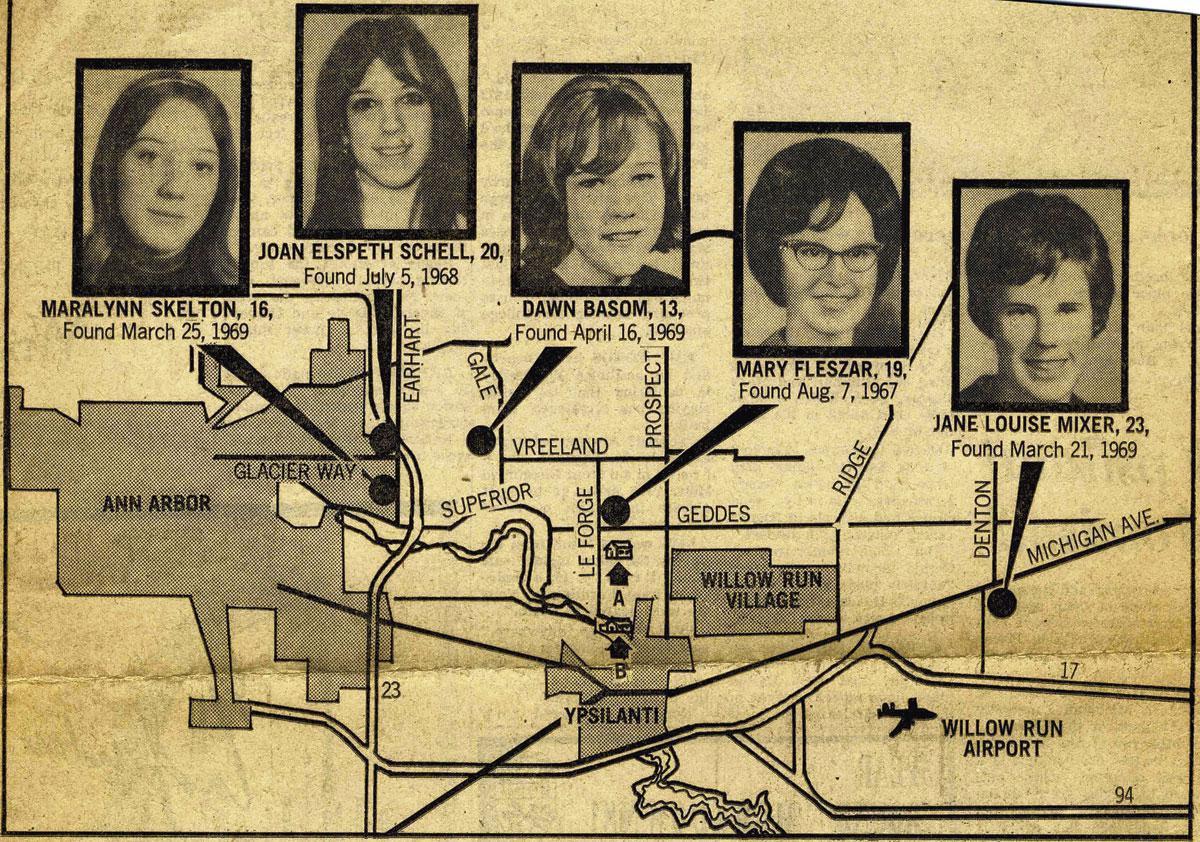

Le 20 mars 1969, Jane Mixer, brillante étudiante en droit de 23 ans, tente de rejoindre ses parents pour leur annoncer qu’elle va épouser son petit ami. Elle pense bénéficier d’un lift grâce à une annonce de covoiturage. Elle ne rejoindra jamais la destination prévue et son corps sera retrouvé ponctué de deux balles. Au départ de ce décès tragique survenu avant sa naissance mais gravé dans l’ADN familial, Maggie Nelson va tirer deux expériences de non fiction bouleversantes et brillantes, aujourd’hui rassemblées en français. Jane, un meurtre, inédit et poétique, incorpore des extraits du journal de cette tante au caractère affirmé. Une partie rouge : autobiographie d’un procès, publié deux ans plus tard aux États-Unis, est façonné dans l’urgence de la réouverture de l’enquête, suite à des analyses ADN qui identifiaient un nouveau suspect. Les deux livres sont par ailleurs le lieu d’affirmation de Maggie Nelson comme sujet écrivant. Interview.

Nous ne devrions pas avoir peur de parler de la violence ou des crimes sexuels. Il faut juste trouver le bon angle.

Dans Jane, un meurtre, vous incorporez des fragments du journal de votre tante, où elle apparaît à la fois talentueuse et pleine de projets, mais aussi anxieuse ou nourrie par la colère. Souhaitiez-vous donner à voir sa complexité, au-delà de son statut de victime?

Maggie Nelson : Ne jamais pouvoir connaître ma tante me semblait une grande perte pour ma soeur et moi. Son journal n’est qu’une petite trace de ses conflits internes. C’est déjà incroyable de réaliser que cette toute jeune femme des années 60 couchait ces tensions sur le papier. Elle était prête pour la révolution féminisme – et je sais contre qui elle s’opposait sur ces questions, je sais très bien comment était ma grand-mère (rires). Il y avait des risques dans les décisions qu’elle prenait pour sa vie mais elle les assumait : à 23 ans, elle s’était déjà inscrite en droit sans avertir personne, elle s’apprêtait à épouser son petit ami qui était un économiste juif et marxiste que sa famille n’avait jamais rencontré et à déménager à New-York ! Son journal montrait qu’elle allait lutter. Si elle avait vécu, je suis sûre que nous aurions adoré discuter et que j’aurais appris énormément de sa trajectoire.

Dans les remerciements, vous saluez une de vos mentors pour avoir eu tôt foi dans cette conviction que « la douleur a une forme, ou peut du moins en trouver une, parfois. » Comment avez-vous trouvé cette forme juste pour chacun de ces deux livres?

J’adore les questions de forme et je m’intéresse depuis longtemps aux possibilités de la première personne, du « je ». Pour moi la forme que va prendre une matière n’est jamais donnée d’emblée – c’est parfois un long processus, mais je finis toujours par trouver mon chemin. Jane, un meurtre, plus poétique, a à voir avec le fait de raccommoder des fragments éparpillés d’une histoire inconnue. Il a demandé pas loin de dix ans de travail. Une partie rouge est en dialogue avec des true crimes plus journalistiques et en prose, ces oeuvres qui témoignent d’un procès en temps réel. Jane, un meurtre venait d’être publié quand l’enquête autour de Gary Leiterman, le nouveau suspect, s’est révélée concluante.

Avez-vous bien vécu cette urgence pour l’écriture d’Une partie rouge?

Le procès auquel j’ai assisté avec ma mère a eu lieu durant l’été 2005, et j’ai écrit ce second livre en à peine six mois. L’écriture comme performance m’intéresse. Je viens de terminer d’écrire la préface de l’édition anglophone de A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, signé Hervé Guibert. Dans les années 1990, il écrivait alors même qu’il était en train de mourir du sida. La pression sur l’écriture peut donner des résultats intéressants. C’est dans ce sens que dans l’introduction à la réimpression d’ Une partie en rouge, j’ai mentionné le livre de Peter Handke écrit juste après le suicide de sa mère (NDLR : Le Malheur indifférent), où il explique qu’il doit rendre compte de tout ce qu’il sait avant de se retrouver sans mots. Cela résonne fort pour moi: je savais qu’écrire sur ce procès serait difficile – et ça l’a été – mais il fallait passer par là avant de continuer à vivre.

Une partie rouge est sous-titré Autobiographie d’un procès. Était-ce une façon pour vous d’affirmer la nécessité de la première personne?

Je m’intéresse depuis longtemps aux possibilités du « je ». Précédemment, le livre était intitulé The Red Parts : a memoir, un sous-titre choisi par l’éditeur et le mot « memoir » n’est pas très attirant selon moi. Lors de la réimpression en 2016 aux États-Unis, le nouvel éditeur m’a demandé si je souhaitais opérer des changements et j’y ai réfléchi longtemps. De nouveau, j’aimais les significations multiples de « trial », à la fois une lutte à travers laquelle on passe, et le fait d’assister comme témoin à un procès. Il y a aussi ce livre d’Anne Carson, Autobiographie du rouge et je trouve que c’est un titre brillant ! C’est donc également un hommage, de celle qui s’intéresse au bleu (ndlr : voir encadré au sujet de Bleuets) à celle qui écrit autour du rouge.

Au-delà du meurtre de votre tante, Jane, un meurtre et Une partie rouge donnent à lire une réflexion ample et construite sur les violences faites aux femmes…

Je viens juste de lire le nouvel essai de Jacqueline Rose, On Violence & On Violence about Women et j’ai donc longuement repensé à ce sujet. Cette violence particulière reste, hélas, un sujet brûlant pour l’ensemble du millénaire. Avec ces livres, il était pour moi important d’essayer de trouver des choses à dire au-delà du mal (c’est la partie évidente) et de donner à lire comment les axes singuliers de violence ont un effet ô combien plus large sur de multiples générations, y compris celles qui ne sont pas encore nées au moment des faits.

Vous craignez, à un moment, que Jane ne devienne la prochaine sur la longue liste du « white dead girls club ». Etait-ce important pour vous de passer au crible ce mythe médiatique très présent dans la culture populaire américaine, les séries policières ou les documentaires?

Cela démange pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets d’avoir recours à ces récits préfabriqués et biaisés, de se servir de la mort de jolies jeunes femmes blanches. Pour émouvoir et servir la cause de la peine de mort aux Etats-Unis, par exemple. C’est difficile d’y résister et d’y opposer parfois d’autres trames narratives, celles de victimes moins belles ou minoritaires.

Doit-on voir une dangerosité dans la popularité des true crimes (en podcasts, documentaires sur Netflix, etc.)?

De mon côté, en pesant le pour et le contre à l’idée de participer à l’ émission 48 Hours Mystery, je ne voulais pas me faire complice d’une entreprise qui valorise certaines morts au détriment d’autres. Qu’on parle de littérature d’avant-garde ou de true crimes télévisuels, la difficulté de ne pas tomber dans le voyeurisme reste la même. C’est en me rendant compte de cette ambivalence que j’ai sous-titré ce premier livre à propos de Jane, un meurtre : moi aussi, je ramenais ma tante à la vie pour la tuer de nouveau ensuite sur le papier. D’un autre côté, nous ne devrions pas avoir peur de parler de la violence ou des crimes sexuels – il faut juste envisager la bonne façon d’avancer sur ce terrain, quitte à attendre de trouver le bon angle.

Avez-vous parfois été tentée de vous censurer ? Je pense notamment à l’ambivalence du fragment Tenir le compte où vous exprimez votre reconnaissance pour les gestes violents que votre tante n’a pas eu à subir, mais bien d’autres victimes de John Collins (ndlr : serial killer et premier suspect dans la mort de Jane)…

M.N. : Je voulais qu’apparaisse quelque part la brutalité réellement abominable de cette série de meurtres au Michigan. Un des aspects les plus difficiles pendant mes recherches pour Jane, un meurtre, était de lire ce qu’il était advenu de ces autres jeunes femmes – à la fois parce que leur mort était d’une violence indicible mais aussi parce ça questionnait ma position d’autrice : qui étais-je pour raconter leur vécu à elles ? Cela me semblait éthiquement frauduleux d’écrire à leur sujet. J’ai fini par juste insérer quelques détails dans le poème que vous citez et au moment de l’arrestation de John Collins, quelques détails au sujet de Karen Sue Beineman – mais c’est tout. Je voulais surtout évoquer le sentiment de peur que ces meurtres en série avaient causé auprès de toutes les jeunes femmes du Michigan à cette époque.

À la même époque sévissait aussi Charles Manson et sa tristement célèbre famille…peut-on parler d’un climat propice à la panique ?

M.N. : J’ai également grandi sous cette chape anxieuse : il y a eu plusieurs meurtriers en série en Californie pendant les années 80. On nous renvoyait à l’abri chez nous et on nous distribuait des instructions pour ne pas être enlevées par le Traqueur Nocturne (ndlr : Richard Ramirez qui a sévi à Los Angeles et San Francisco en 1985). C’était clairement quelque chose dans l’air…c’est ce que j’ai voulu restituer dans Jane, un meurtre dans la partie Deux éclipses – toutes ces images de ce qui pourrait vous arriver. Que ça soit conscient ou non, il y a clairement un travail que la culture essaie de faire en faisant imaginer aux femmes ces horreurs qui pourraient survenir encore et encore…c’est très oppressant !

Vous écrivez d’ailleurs : « le monde nous appartient, mais impossible de l’arpenter sans nous faire remarquer« .Pensez-vous que les femmes devraient se battre pour récupérer la nuit et les espaces publics ?

M.N. : Bien entendu, les femmes devraient pouvoir tout faire ! Une citation de Sylvia Plath est l’épigraphe de Jane, un meurtre, tirée de son poème Le Détective. Plath, de façon notoire, écrit dans son journal, qu’elle ressent que quelque chose lui a été arraché en tant qu’auteure : le fait de pouvoir circuler librement dans les années 60, comme observatrice de ce qui pourrait advenir. Pendant longtemps l’espace possible pour les femmes a été tellement circonscrit : elles étaient cantonnées à l’intérieur ! Le combat pour s’approprier l’espace ne date pas d’il y a très longtemps. Il y a pas mal d’amélioration, par rapport à ce que ça a pu être jadis – ma vingtaine à New-York dans les années 90 n’a rien à voir avec ce qu’ont pu vivre ma tante Jane ou ma mère dans les années 50 ou 60 – mais clairement, ça n’est pas encore suffisant !

L’esprit toujours aiguisé de Maggie Nelson

Deux autres textes intimes et hybrides complètent la palette plurielle de Maggie Nelson, poétesse, essayiste et critique d’art. Publié aux Etats-Unis en 2009 et en France lors de la rentrée littéraire tout juste dix ans après, Bleuets (traduit par Céline Leroy) est un singulier petit essai aussi philosophique que poétique autour des aspects multiples de la couleur bleue et de son impact sur la psyché. En 240 tessons de texte, c’est la mélancolie aussi bien que le deuil amoureux ou des notices érudites qui affleurent, sans oublier une méditation vivace sur l’écriture, envisagée aussi bien comme poison que comme cure.

L’ ouvrage n’est pas réductible à un traité historico-symbolique (comme ceux du spécialiste Michel Pastoureau), tant l’autrice n’hésite pas à chercher matière dans sa propre douleur. Ici, Cézanne côtoie le Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen. La chanteuse country Emmylou Harris cherche à oublier son chagrin (« Ce qu’on ne te dit pas sur le blues quand il te gagne, c’est que la chute est sans fin, parce qu’il est sans fond »). Ailleurs, surgit quelque aveu d’impuissance: « Je ne veux pas non plus devenir nostalgique d’un objet bleu ni, Dieu m’en préserve, de « ce qui est bleu ». Je désire surtout que tu cesses de me manquer. » Au milieu des cornflowers (ou bleuets), il se peut que vous aussi trouviez bien plus d’un remède.

Paru en 2018 aux Editions du sous-sol (dans une traduction de Jean-Michel Théroux), Les Argonautes s’apparente autant à une autofiction en compagnie intellectuelle qu’à un manifeste radicalement queer. Sous forme de collage, de nombreuses citations s’y agencent entre elles, et les auteurs et autrices concernés – de Judith Butler à Roland Barthes de Preciado à Susan Sontag – trouvent place à la marge. L’ ouvrage, trace d’une trajectoire revendiquée comme individuelle, donne surtout à lire deux mutations corporelles, spirituelles et émotionnelles simultanées: d’une part la transition de genre d’Harry Dodge (sculpteur, vidéaste, performeur) alors que son couple avec Maggie Nelson est encore tout neuf et, d’autre part, la grossesse de cette dernière (de son propre aveu, au départ peu portée sur les bébés), état et symbole qu’elle n’a de cesse de questionner à l’aune de sa situation plus nuancée et plurielle que l’hétéronormativité. Comme dans ses autres livres, l’autrice se refuse à user de récits réducteurs et témoigne d’une honnêteté frontale.