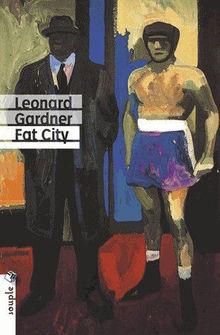

ROMAN | Réédition d’un chef-d’oeuvre de la littérature américaine. Dans son unique roman, Leonard Gardner dresse un portrait fiévreux et percutant des bas-fonds.

En musique, on appelle ça un one-hit wonder, quand un interprète signe un tube avant de disparaître des radars. Publié en 1969 et auréolé du National Book Award, Fat City est un peu le one-hit wonder de Leonard Gardner. Et pour cause, après avoir décoché cet uppercut littéraire, l’intéressé n’est plus jamais remonté sur le ring. « C’est la seule histoire que j’avais à raconter », se justifiera-t-il. Une probité qui ajoute encore à l’urgence du texte et le rend d’autant plus précieux, un peu comme l’unique et sublime roman tout aussi culte de sa compatriote Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur.

L’épicentre de ce portrait au rasoir d’une Amérique déglinguée se situe à Stockton, petite ville de basse Californie dont les rues bordées de tripots, d’hôtels miteux et de bureaux de paris charrient en cette fin des années 50 une « fantasmagorie de visage épuisés, mutilés, de joues barrées de cicatrices, de nez tordus, grêlés, écrasés et bouffis, de bouches édentées, de chicots noircis, de gencives désertées (…), d’yeux las, désespérés, hagards sous les lumières violentes de Central Street ». Au milieu de cette armée de l’ombre, Billy Tully, ex-boxeur pro dont l’existence ressemble à un radeau à la dérive depuis que sa femme l’a quitté un an et demi plus tôt.

Dans les cordes

Dans une sorte de brouillard permanent où se mêlent les vapeurs d’alcool et les effluves de rêves brisés, Tully vogue de bar en bar, de chambre minable en trou à rat, d’une tentative vite avortée de remonter en scène à une rechute sévère dans les replis de son chagrin. Le temps d’une conversation ou d’une amourette foutraque, ce damné frôle plus qu’il ne rencontre d’autres âmes perdues et écorchées. Le désespoir est un lubrifiant volatile pour ces losers chroniques, esclaves le jour, fantômes braillards la nuit.

Il n’est pas le seul fil rouillé que suit Gardner. En miroir, il dévide la trajectoire d’un jeune espoir de la boxe, Ernie Munger, que Tully va symboliquement refiler aux bons soins de son ex-manager, et qui pourrait être la version réussie de lui-même. Sauf que dans cette cuvette du diable, l’échec règne en maître. Le reste n’est que mirage. A part peut-être le cocon familial, seule bouée de sauvetage à espérer dans cet océan de débine. Comme chez Hemingway ou chez F.X. Toole, la boxe électrise la métaphore du combat inégal contre cet adversaire redoutable: le destin.

L’écriture organique et puissante de Leonard Gardner fait suinter des murs de cette prison à ciel ouvert une poésie noire où perlent quelques gouttes de tendresse. Un peu comme dans ces portraits magnétiques de la Farm Security Administration sublimés par le regard de Walker Evans ou Dorothea Lange. Ce récit a été porté à l’écran par John Huston en 1972, ancien boxeur comme Gardner, avec Jeff Bridges dans le rôle d’Ernie. Si le film capte admirablement le spleen flottant et les fêlures existentielles de ces souffre-douleur, il met de côté un pion essentiel du roman: la ville. Monstrueuse, bordélique, carnivore, freak, elle engloutit ses petits sous une couche poisseuse de désillusions. Le clou du spectacle pour ce roman fulgurant qui laisse des ecchymoses plein la tête.

DE LEONARD GARDNER, ÉDITIONS TRISTRAM (SOUPLE), TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR PIERRE GIRARD, 214 PAGES.