Publié en 1925, le chef-d’œuvre de Fitzgerald révélait déjà la face cachée du rêve américain. Un siècle plus tard, alors qu’Elon Musk et Jeff Bezos on remplacé Gatsby, le mirage persiste mais séduit beaucoup moins.

Il est minuit passé, la fête bat son plein à West Egg, luxueux quartier imaginaire de Long Island où réside la nouvelle élite américaine. Sous les lanternes multicolores, une foule élégante danse le charleston, ivre de champagne et d’insouciance. Un sourire énigmatique aux lèvres, Gatsby observe ce tourbillon d’étoiles filantes depuis le seuil de son palais illuminé. On jurerait que cet homme a touché du doigt le paradis –et pourtant, déjà, l’aube cruelle guette, prête à effacer les feux d’artifice.

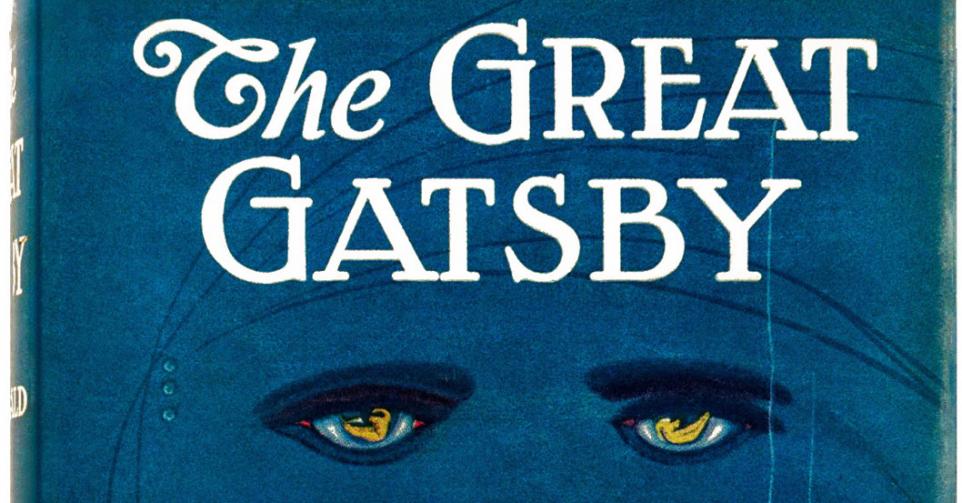

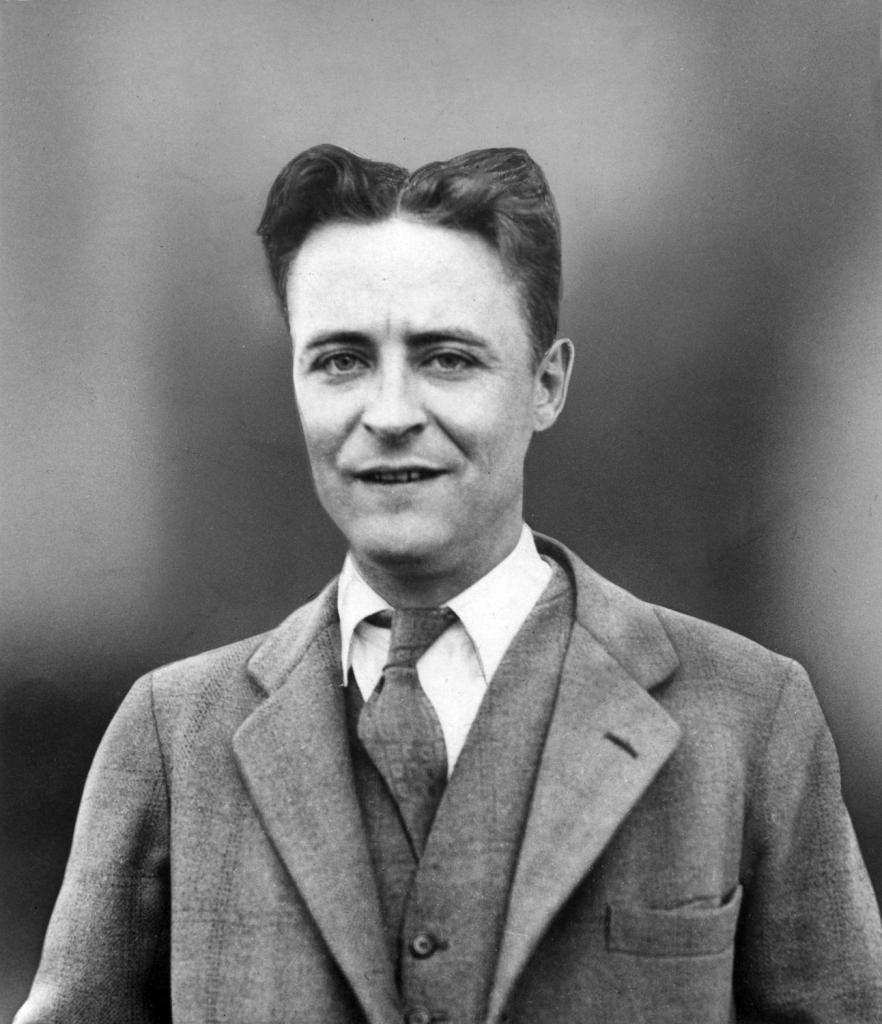

Il y a tout juste 100 ans, en 1925, Francis Scott Fitzgerald publiait Gatsby le magnifique. Ce roman, discret à sa sortie, est devenu un mythe littéraire, emblème des Années folles et miroir d’une Amérique en pleine Prohibition. Gatsby le magnifique immortalise justement ces soirées élégantes et extravagances alcoolisées de l’époque, où le jazz couvrait le tintement des coupes de champagne clandestines. On y suit l’ascension et la chute de Jay Gatsby, mystérieux millionnaire autoproclamé, organisant des fêtes fastueuses dans son manoir de Long Island pour éblouir la haute société et reconquérir son amour perdu, Daisy. L’âge du jazz vibre à chaque page, entre opulence, insouciance et mélancolie, sous le vernis doré du rêve américain.

LIre aussi | À la télé ce soir: Gatsby le Magnifique

Car Gatsby, sous ses airs triomphants, incarne l’envers du décor. Parti de rien, il s’est fabriqué un personnage de nabab pour infiltrer un monde qui ne voudra jamais vraiment de lui. En filigrane, Fitzgerald dépeint ainsi un rêve américain perverti par le matérialisme et l’inégalité: un jeu pipé où seuls les nantis de naissance peuvent vraiment gagner, tandis que les outsiders se heurtent à une barrière invisible. Ce «rêve» version West Egg révèle un jeu truqué que personne ne peut gagner, pas même Gatsby après qu’il a pensé l’avoir réalisé.

La réussite spectaculaire de Gatsby n’est qu’un mirage: l’amour qu’il poursuit lui échappe, et son ascension fulgurante débouche sur la solitude et le drame. Comme le note amèrement le personnage et narrateur Nick Carraway, témoin lucide de la tragédie: «Gatsby croyait à la lumière verte, à cet avenir orgiaque qui recule chaque année devant nous.» Cette lumière, symbole d’un idéal toujours hors d’atteinte, finit par s’évanouir dans la brume, ne laissant à Gatsby que le désenchantement. En somme, Gatsby le magnifique résonne comme un chant funèbre pour le rêve américain: l’éclat des promesses s’y mue en cendres, et les fêtes dorées y masquent mal un vertige existentiel.

Dans un monde saturé de success stories tapageuses et d’influenceurs exhibant un bonheur glacé sous filtre, la magie s’est émoussée.

Un siècle plus tard, le décor a changé mais la pièce se rejoue avec de nouveaux acteurs. Aujourd’hui, les milliardaires fantasques ont remplacé les flappers d’hier. Elon Musk, Jeff Bezos et consorts exhibent leurs fusées interplanétaires et méga-yachts comme Gatsby exhibait ses limousines et ses chemises en cascade. Le charleston ne rythme plus les nuits folles. A sa place, des DJ millionnaires enflamment Ibiza ou les soirées privées de la Silicon Valley. Les fêtes ne se contentent plus d’embraser une salle Art déco, elles se mettent en scène sur Instagram, filtrées à outrance, hashtags à l’appui, pour une audience planétaire. L’époque n’a plus de speakeasies clandestins où braver la loi sèche, mais elle célèbre encore le champagne virtuel à chaque record de Wall Street ou lancement de start-up retentissant. Ostentation, extravagance: la quête du succès a simplement changé de costume et de décor.

Pendant ce temps, les inégalités se creusent de nouveau de façon vertigineuse. L’Amérique de 2025 ressemble par certains aspects à celle des années 1920: une prospérité insolente pour une poignée, une précarité tenace pour beaucoup. C’est un nouvel âge d’or où 1% de la population détient des richesses inimaginables, tandis qu’une vallée des cendres moderne, quartiers déshérités, travailleurs ubérisés, oubliés du rêve, s’étend dans l’ombre des gratte-ciels. Une vision d’une Amérique où tout est à vendre, les rêves, les espoirs, et même les illusions, s’est imposée, portée par l’idée folle qu’avec un peu de culot et beaucoup de dollars, tout est possible.

Des millions de personnes y croient encore dur comme fer: ils voient en un Musk un prophète visionnaire, en un autre milliardaire un modèle, tant ces tycoons incarnent à leurs yeux cette promesse qu’avec du génie (ou de l’audace) et de la chance, la réussite est au bout du chemin. Le rêve américain conserve-t-il dès lors son pouvoir de séduction, ou n’est-il plus qu’un refrain nostalgique? Dans un monde saturé de success stories tapageuses et d’influenceurs exhibant un bonheur glacé sous filtre, la magie s’est émoussée. Désormais, beaucoup voient derrière le glamour une mécanique cynique, un conte frelaté pour maintenir l’illusion. Les nouvelles générations, notamment, semblent moins dupes: études et sondages suggèrent que l’American Dream est aujourd’hui «plus un cliché qu’une réalité», un concept en déclin, dépassé par la désillusion ambiante. Il faut dire que l’ascenseur social apparaît en panne, la méritocratie en trompe-l’œil, et qu’un certain épuisement se fait sentir face à un modèle où la réussite matérielle tient lieu de morale absolue. Gatsby, lui, voulait croire qu’en réinventant son identité et en amassant une fortune, il toucherait au bonheur, or il a trouvé la mort au bout de la jetée. Notre époque a vu tant de rêves se fracasser sur le mur du réel qu’elle hésite désormais à applaudir les mirages.

Alors, Gatsby le Magnifique, 100 ans après: le rêve américain fait-il encore rêver? La réponse se doit d’être tranchée. Cent ans après les illusions féeriques de Gatsby, le vernis s’est écaillé. Certes, la fascination persiste çà et là, alimentée par les feux d’une culture de la performance et de la richesse ostentatoire, nous restons intrigués par les destins flamboyants, quitte à en rire jaune. Mais cette fascination tient de plus en plus du spectacle, voire de la farce tragique, plutôt que de l’adhésion à un idéal sincère. En 2025, le rêve américain ne fait plus vraiment rêver, il éblouit de loin, mais déçoit de près. La lucidité nous a rattrapés: derrière les paillettes, le roi Dollar est nu. Gatsby le Magnifique nous avait prévenus…