Au XIXe siècle, lire était pour les femmes un acte d’émancipation discret mais puissant. Deux siècles plus tard, les lectrices dominent toujours le monde de la fiction. Une histoire de résistance et de liberté.

On les disait soumises, effacées, cantonnées à l’ombre des salons ou à la chaleur résignée des foyers. On les imaginait occupées à broder, à prier, à attendre. On les croyait dociles, passives, faites pour recevoir les mots plutôt que les prononcer. Cliché tenace, rumeur obstinément entretenue. Car au XIXe siècle, pendant que les hommes débattaient à la Chambre ou péroraient dans les journaux, les femmes lisaient. Silencieusement, mais assidûment, intensément. Par goût, mais aussi par nécessité. Car lire, pour beaucoup d’entre elles, relevait moins du loisir que du geste vital –une forme de survie symbolique dans une société qui les réduisait au silence.

Dans Le Pouvoir des lectrices, l’historienne Isabelle Matamoros exhume une figure oubliée de l’histoire: celle de la femme lectrice. Non plus muse ou inspiratrice, mais actrice discrète d’une révolution intime. Loin d’être des éponges passives absorbant la morale bourgeoise ou les bluettes sentimentales, ces lectrices dévoraient Rousseau, Balzac, Sand ou Hugo pour s’émanciper, réfléchir, rêver autrement. Dans un monde dominé par le Code civil napoléonien, où la femme était juridiquement mineure, lire devenait un acte de liberté. Et parfois, de rébellion. Comme un contre-pouvoir feutré, entre les pages d’un roman ou dans les marges d’un livre interdit se forgeaient des imaginaires de résistance. Une contre-histoire du féminisme naissant se dessine ici, au fil des lectures clandestines, des lectures partagées, des lectures arrachées au devoir conjugal ou domestique.

Lire un ouvrage de piété, c’est encore, pour beaucoup, se conformer à un modèle de femme vertueuse. Lire un roman, au contraire, c’était souvent rêver à une autre vie.

Lire pour exister

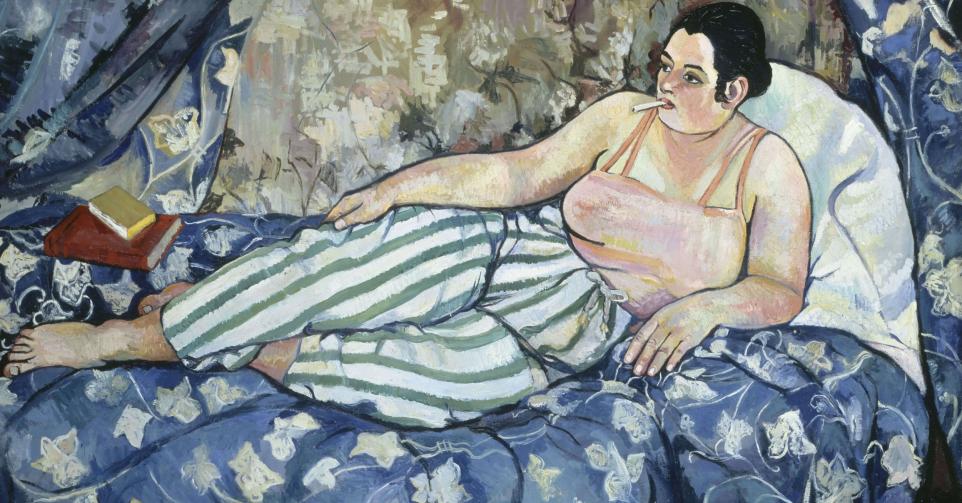

Au XIXe siècle, lire n’était pas un geste neutre. C’était, pour les femmes, un acte silencieux et pourtant subversif. Si les salons, bibliothèques et cafés littéraires leur étaient largement fermés, elles lisaient ailleurs. A l’abri des regards. «Elles ont accentué le mouvement vers une lecture chez soi, en solitaire. D’ailleurs, les peintres du XIXe siècle, qui aiment tant représenter des lectrices, les montrent toujours seules, chez elles, plongées dans leurs livres», fait remarquer Isabelle Matamoros. Lire devenait un refuge, mais aussi une arme discrète: celle d’un esprit en éveil dans un monde qui voulait le contenir.

La variété des lectures étonne. Roman sentimental, roman historique, poésie romantique, traités religieux, vulgarisation scientifique… Les lectrices ne se limitaient pas à la piété ou à l’amour. Elles embrassaient le monde, elles l’interrogeaient. Et parfois, elles y répondaient. «On a longtemps cantonné les lectures féminines aux romans et aux ouvrages de piété, les deux genres littéraires que les femmes, il est vrai, lisent le plus. Mais dès les années 1830, de nombreuses encyclopédies et journaux de vulgarisation se multiplient, rendant accessibles aux femmes des savoirs réputés masculins», précise l’historienne.

Ces livres, elles les lisaient pour comprendre, pour rêver, mais surtout pour penser leur condition. Sand, Flora Tristan, Eugène Sue… Leurs récits donnaient voix à une expérience partagée. La lecture devenait un lieu où se rejouait la lutte des genres. «Lire un ouvrage de piété, c’est encore, pour beaucoup, se conformer à un modèle de femme vertueuse. Lire un roman, au contraire, c’était souvent rêver à une autre vie, échapper à un mariage arrangé ou à la routine domestique», ajoute encore Isabelle Matamoros.

Une fracture genrée toujours vive

Deux siècles plus tard, la lecture est encore aujourd’hui un miroir des assignations de genre. Si les femmes continuent de lire plus que les hommes –en France, 93% des femmes contre 85% des hommes en 2023– cette disparité ne se réduit pas au volume. Elle touche aussi au contenu. «Certains genres tendent à être associées à un sexe plus qu’à l’autre, explique Cécile Rabot, sociologue de la littérature. C’est surtout le cas pour les littératures dites populaires, comme le roman sentimental –plutôt féminin– par opposition au roman d’espionnage –plutôt masculin. On retrouve la même division dans des genres qui se sont davantage légitimés: la science-fiction ou les comics sont plutôt réputés masculins. Cela tient surtout aux imaginaires mobilisés. Et il est frappant qu’un certain nombre de genres se dégenrent, qu’on pense à la bande dessinée, au polar ou au manga qui attirent un lectorat de plus en plus mixte, avec même des jeux avec les genres assignés par certains produits culturels comme des mangas conçus au Japon pour des publics cibles extrêmement segmentés.» Cette répartition n’est pas sans conséquences.

La fiction, souvent méprisée comme «lecture de loisir», est ainsi reléguée à un rôle secondaire dans l’imaginaire masculin. «Les essais et les livres professionnels sont perçus comme les lectures « sérieuses », nourrissant l’intellect ou l’engagement, note la sociologue. A l’inverse, la fiction reste perçue comme un divertissement futile, ce qui contribue à entretenir un sentiment d’illégitimité chez certaines lectrices.» Les hommes, eux, seraient encore nombreux à ne pas oser avouer avoir lu un roman à l’eau de rose.

De la résistance au renversement

Pourtant, les lectrices s’affirment. Les romances, longtemps méprisées, connaissent un succès fulgurant. «Qu’on les apprécie ou non, cette visibilité sonne comme une revanche d’un genre littéraire et de son public longtemps discrédités», note Isabelle Matamoros. Partout en France, des salons leur sont désormais consacrés. Une nouvelle génération revendique haut et fort ce droit à lire ce qu’elle veut, sans honte ni hiérarchie.

Et si lire était toujours un acte d’émancipation? Un geste modeste, mais profond, qui permet aux femmes de se réapproprier leur temps, leur intériorité, leur imaginaire. A rebours d’un monde saturé d’écrans, de bruits, de diktats.

Le Pouvoir des lectrices. Une histoire de la lecture au XIXe siècle

Essai d’Isabelle Matamoros, CNRS éditions, 348 p.

La cote de Focus: 4,5/5