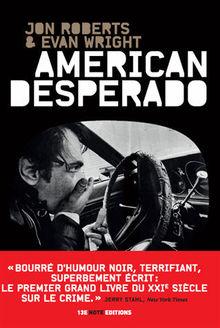

POLAR AUTOBIOGRAPHIQUE | American Desperado signe l’itinéraire terrifiant d’un des plus gros trafiquants de drogues des seventies: l’innommable « cocaine cowboy » Jon Roberts.

Les éditions 13e Note ont beau nous avoir habitués à une littérature brute de décoffrage et souvent sanguine, elles poussent le bouchon encore plus loin avec American Desperado. Soit le récit, tiré d’heures d’entretien, de Evan Wright (Generation Kill), journaliste gonzo aimant jouer avec le feu, avec Jon Roberts (1948-2011), Attila des années disco, une vie à côté de laquelle Scarface ou Donnie Brasco ont des allures d’innocentes séries B.

« Le mal est plus fort que le bien -en cas de doute, choisis le camp du mal. » Voilà avec quel genre de devise le jeune John Riccobono est éduqué dès son plus jeune âge par son mafieux de père. Alliant le geste à la parole, le cher papa n’hésite pas à abattre sans raison un homme devant un John alors âgé de 7 ans, histoire de lui enseigner la loi du silence. En plus de fonctionner à merveille, la devise ne fait que conforter le petit Riccobono dans l’idée que le mal coule désormais dans ses veines et qu’en plus il aime ça. Une fois son père expulsé de New York -avec un retour par la case Sicile- et sa mère prématurément décédée, John ne se sent pas orphelin pour autant. Il peut toujours compter sur les Gambino, clan familial très actif de la pègre new-yorkaise. John passe principalement son adolescence dans les bas-fonds de la ville à secouer les mauvais payeurs, à braquer à tour de bras et à carburer à un tas de substances inimaginables. Après un coup foireux et pour éviter des années de taule, une seule solution s’impose à lui: le Vietnam. John a 18 ans quand il se lance avec beaucoup de zèle dans une carrière de tueur assermenté par l’Etat américain.

Casier vierge

Revenu à New York en 1968 avec un casier judiciaire vierge (sic), le chien fou, qui s’est entre-temps renommé « Jon Roberts » en hommage au cowboy du feuilleton préféré de son enfance, retrouve sa vie d’affranchi. A l’image du choix quelque peu infantile de son nouveau patronyme, Jon considère New York comme son terrain de jeu et c’est lui qui fixe les règles. Ou plutôt exactement l’absence de règles, parce qu’il est fatigué des convenances poussiéreuses de la mafia façon vieille école: « Je n’ai jamais aimé les règles: je suis un criminel parce que je déteste les règles. » Devenu un des barons de la drogue, il innove en s’intéressant de près au potentiel de la cocaïne et d’une clientèle puissante sur laquelle il exerce son aura diabolique. S’ensuit donc la création d’une véritable machine de guerre, une usine à argent sale et à crimes en pagaille qui le forcera à fuir vers Miami. Et à frayer main dans la main avec la police locale avec une bande de fous furieux qui deviendra le cartel de Medellin. Tout au long du récit, Roberts a le goût du détail sordide et se décrit comme un psychopathe et une ordure de haut vol. Ce qui revient à nous ôter les mots de la bouche, car on ne peut s’empêcher de ressentir un vrai malaise à la lecture de ces confessions hallucinantes, certaines pages donnant littéralement la nausée. Et nulle trace de l’humour noir revendiqué sur le bandeau du livre… Ecrit avec les défauts d’une biographie de rock-star qui tire en longueur, American Desperado surfe sur cette étrange fascination collective pour la pègre. On retiendra davantage le côté purement documentaire sur un système pourri jusqu’à la moelle, incapable d’enrayer le crime organisé d’envergure: en tout et pour tout, Roberts aura purgé trois pauvres années de prison pour avoir collaboré avec les fédéraux. Tout en démesure, encore une fois.

- DE JON ROBERTS ET EVAN WRIGHT, ÉDITIONS 13E NOTE, TRADUIT DE L’ANGLAIS (USA) PAR PATRICIA CARRERA, 704 PAGES.