Les 56e Rencontres de la photographie ont ouvert à Arles début juillet. Thème: les «Images indociles». Visite guidée en sept circuits et trois coups de cœur.

Indociles mais sagement classées, ces Rencontres arlésiennes. En sept thématiques, comme autant de chemins de découverte.

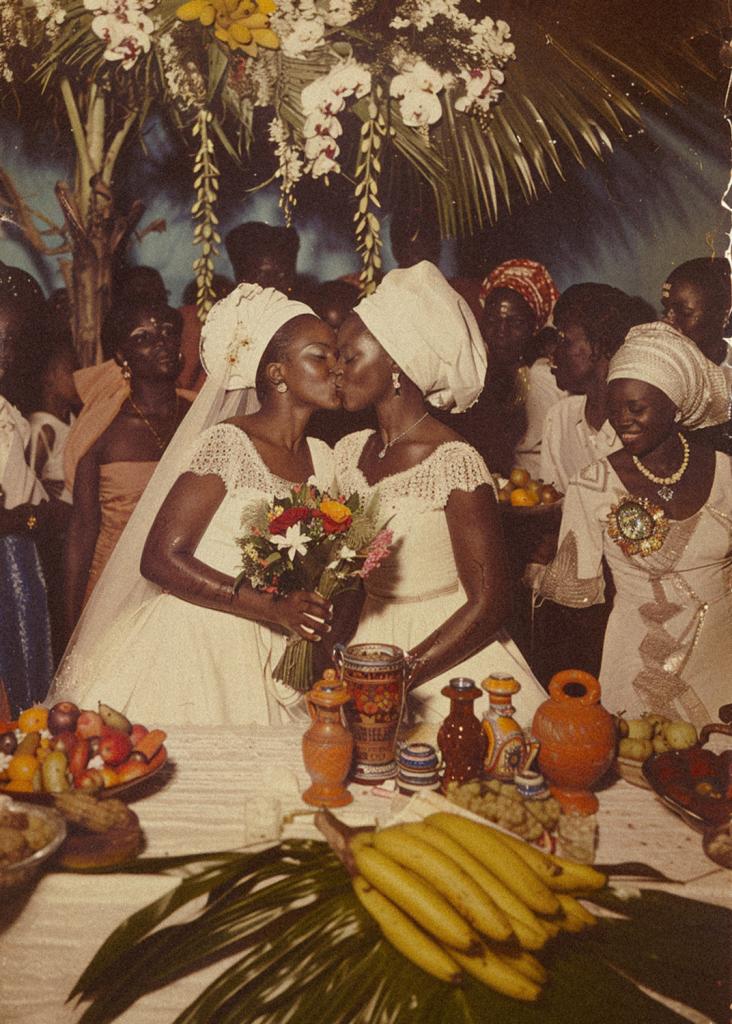

Soit la voie «Contre-voix», où l’on trouve On Country, un panorama de la photographie australienne, ou le parfois dérangeant Futurs ancestraux, scène contemporaine brésilienne dans laquelle peuples premiers, IA et luttes LGBTQIA+ sont mis en avant. On y pointera, entre autres, L’Album inoubliable de Mayara Ferrão, une décolonisation par l’IA de clichés anciens.

Les Histoires de familles, deuxième route du périple, évoquent le père (Père de Diana Markosian, ou A la recherche du père de Camille Lévêque) ou la mère (la série Alma de Keisha Scarville, autoportraits contrastés, ombres et lumières des tissus, autour des vêtements que portait sa mère défunte). Dans cette catégorie, le décevant Syndrome de Stendhal de Nan Goldin (prix Women in Motion 2025) juxtapose sous la forme d’un diaporama des portraits d’intimes et des clichés de chefs-d’œuvre d’art classique, Renaissance ou baroque sur une bande-son maladroitement sonorisée. A zapper pour plutôt filer à la Tour Luma pour (re)découvrir le travail de David Armstrong, introduit par Nan Goldin aux Rencontres en 2009. Un travail mélancolique et sans fard, parfois flouté, d’amitiés amoureuses et bohèmes, drogue, sexe et sida, malheureusement non compris dans le prix d’entrée de l’événement provençal. Retour ensuite aux Rencontres avec le travail féministe d’amitiés et de sororités d’Erica Lennard, Les Femmes, les sœurs.

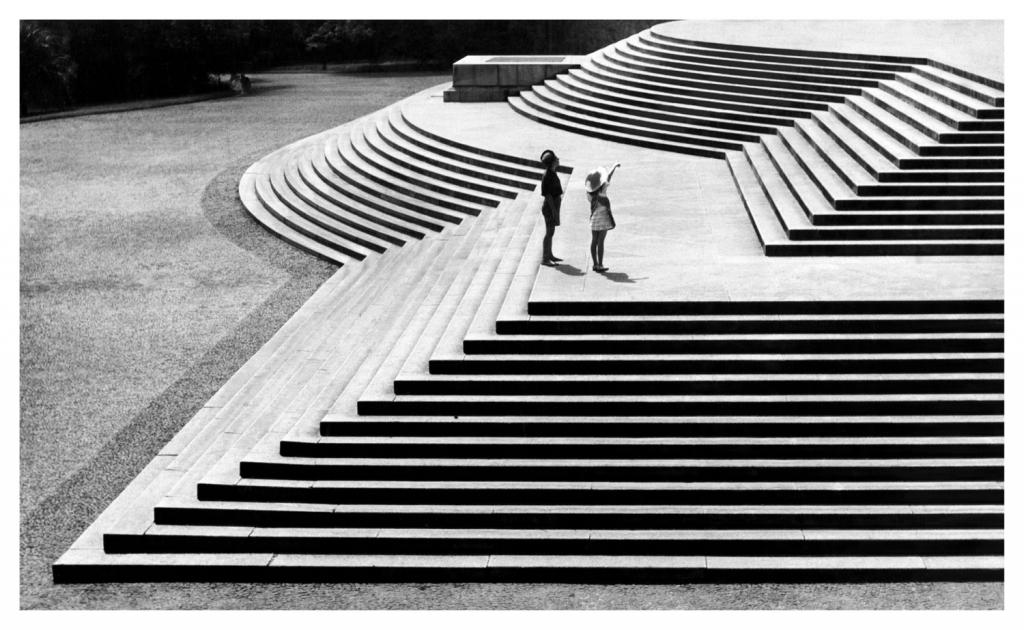

Le circuit Relecture aligne, lui, rétrospective du Monde de Louis Stettner, Yves Saint Laurent et la photographie et sublime le travail de Letizia Battaglia (une merveille, lire ci-après). On soulignera, dans Contes d’archives, quatrième étape, Eloge de la photographie anonyme (sublime) ou la très applaudie série d’Agnès Geoffray, Elles obliquent, elles obstinent, elles tempêtent, sur les gestes de révolte. Au sein de Géométrie variable, on déambulera paresseusement dans Construction, déconstruction, reconstruction, modernisme architectural brésilien photographié largement par la classe économiquement dominante du Foto Cine Clube Bandeirante, dont fut expulsée Alice Brill, peut-être parce qu’elle déconstruisait l’idée que la nouvelle architecture était un moyen de s’élever, et prouvait par ses photos humbles et belles que la population exclue du progrès souffrait de ses conséquences. Quant aux Chroniques nomades, elles permettent de découvrir le voyage très étasunien en grands formats et en couleurs, formalisme et structuration graphique de Todd Hido avec Les Présages d’une lueur intérieur. Traversée du fragment manquant, de Raphaëlle Peria et Fanny Robin, relecture en gravures et grattage de photos de vacances de l’enfance de Raphaëlle sur une péniche sur le canal du Midi, précurseur des lumières de son œuvre, nous semble superfétatoire malgré son prix BMW Art Makers.

Enfin, la photographie de demain est représentée par la dernière voie: Emergences.

Letizia Battaglia est à (re)découvrir d’urgence, pour la force de son travail et son acharnement humaniste.

Bang bang

Au-delà de ce fil de lecture chapitré au long cours, trois coups de cœur. D’abord, la rétrospective J’ai toujours cherché la vie, de Letizia Battaglia, photoreporter de courage et non conformiste que rien ne destinait à la carrière qu’elle a embrassée tardivement. Née à Palerme, petite enfance à Naples, Letizia est heureuse, les premières années de sa vie. Ce bonheur s’achève quand sa famille –bourgeoise et autoritaire– retourne à Palerme, ville de mafia, de crimes d’honneur et d’argent. Elle se marie à 16 ans, fuyant un père étouffant. Un mari et trois jeunes enfants plus tard, elle entre en dépression, se fait soigner par la psychanalyse puis quitte mari et ville pour fuir avec amant et enfants à Milan. A 37 ans, quand d’autres femmes pensent leur vie passée, elle commence la sienne, vraie. Photographe. «Je suis née à 39 ans, je suis devenue une personne à part entière», dit-elle. Elle écrit pour des quotidiens, illustre ses articles de ses photos. De retour à Palerme, elle devient directrice photo au quotidien Ora (propriété du Parti communiste), photographiant crimes et violences de la ville.

Ce travail est largement représenté dans la centaine de photos à la chapelle Saint-Martin du Méjan à Arles. Noir et blanc, cadavre sorti d’une voiture, femme éplorée, gamin masqué pointant un flingue vers l’objectif, cheval agonisant lors d’une procession religieuse, corps au sol baignant dans une mare de sang… Letizia documente l’âpreté et l’horreur à Palerme, ville dont elle avoue n’avoir jamais pu voir la beauté tant sa violence la submergeait. Son travail est d’ombres, forcément, et de lumières, incandescentes et salvatrices. Il est de poésie quand elle titre ses clichés. L’Arbre sec, cadavre dans une réserve de fruits au pied d’un bout de bois nu, est de ceux -là. Elle arrêtera de capturer l’horreur mafieuse après les assassinats de ses amis Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Après 1985 et son Prix W. Eugene Smith, elle voyagera: Turquie, Egypte, Etats-Unis, Russie, Roumanie, Groenland, ramenant des photos d’orphelinats soviétiques, de jeunes Américaines, de femmes derrière les grillages de prisons, racontera la douceur de la maternité estivale (Olimpia a Mondello). Elle réinterprétera la lumière, qu’elle a toujours domptée, dans la série sur la veuve de Vito Schifani –garde du corps du juge Falcone– dont son célèbre visage, mi-ombre mi-lumière, apaisé, offert. Dans un film qui lui est consacré, en milieu d’espace, on la voit, jambes nues dans la mer, appareil en main, réinterpréter ses clichés les plus violents –«parce que je ne voulais pas les détruire, alors il fallait leur donner une autre signification.» On la voit aussi en visite du local pour son école à venir, sa galerie et son centre de la mémoire. Ceci avec l’appui du maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui annoncera en 2022 la mort de cette immense dame qu’il est urgent de (re)découvrir, pour la force de son travail et son acharnement humaniste.

Un condensé d’histoire des styles galvanisant dont on ressort fasciné par la beauté.

Lumières et ombres

Autre endroit, autre atmosphère, à la Mécanique générale, en milieu du parc paysager de Luma, avec Yves Saint Laurent et la photographie. Si l’empreinte d’YSL sur les photographes n’est pas clairement contée, elle s’y devine au travers des grands noms qui ont travaillé pour lui: Irving Penn, Helmut Newton, Bettina Rheims, William Klein, Jeanloup Sieff, Annie Leibovitz… Le parcours est scandé de portraits du styliste lui-même, froid, beau forcément, lointain, arrogant. Ainsi que de photos des coulisses de ses défilés, de ses boutiques, de ses modèles. Au centre de l’expo, un cabinet de curiosités de 200 objets et archives du musée YSL, fil de vie et de création d’un génie du tissu et du style, dont de nombreuses couvertures de magazines. En fin de parcours, un film de Loïc Prigent donne la parole aux stars de la photo (Rheims, la femme de Sieff…), aux stars tout court (Deneuve…) et aux personnes qui ont entouré le travail de Saint Laurent. Finalement, un condensé d’histoire des styles galvanisant dont on ressort fasciné par la beauté… ou glacé par l’image figée de la mode.

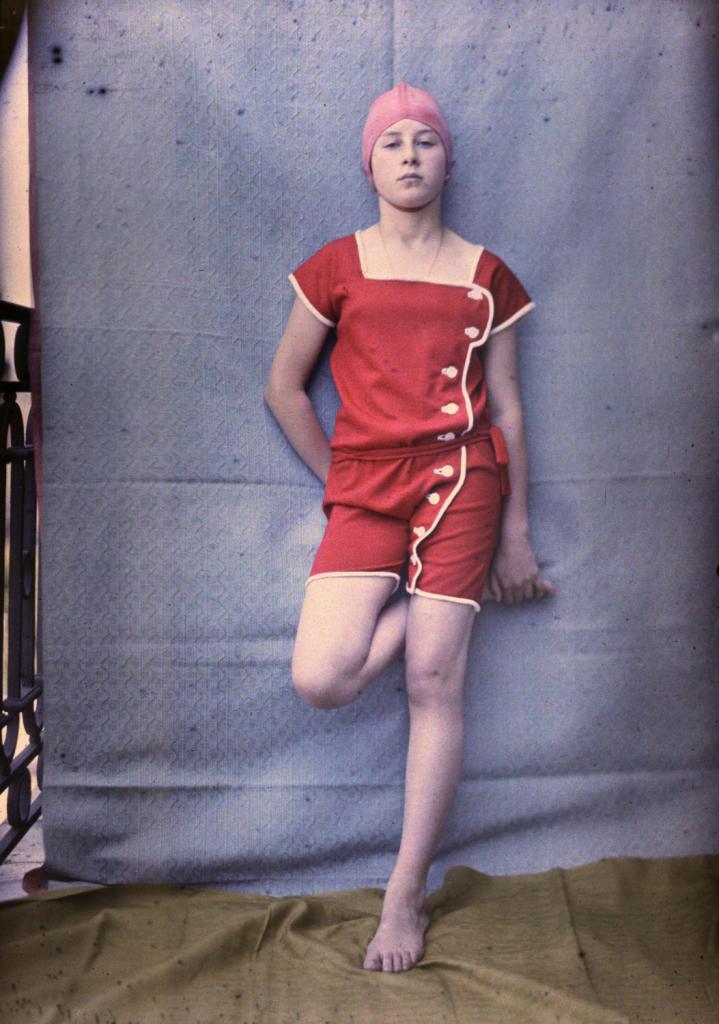

Enfin, il faut voir (et ne faites pas comme nous, prévoyez un temps suffisant pour flâner dans ce bijou de curiosités photographiées) «Eloge de la photographie anonyme», la collection Marion et Philippe Jacquier. Durant des années, ces deux passionnés ont collecté des photographies d’anonymes avant de fonder la galerie parisienne Lumière des roses, fermée début 2025. L’œuvre est ici exposée selon plusieurs thématiques: historique (femmes tondues à la libération, gueules cassées, attaques aériennes..) ou intime (les clichés de cet homme qui photographiait sa femme dans des positions et tenues affriolantes, ou Zoro, qui se tirait le portrait et dont on ne connait pas l’identité). Intrigants: Lucette, qui instaura le selfie de voyage avant la lettre –on suit cette aficionada de lointains dans des pays éloignés dont les photos ne parviennent pas à donner la localisation, mais bien l’étendue du vestiaire et du sourire. L’Album de rencontres de Jean et Rose, succession d’endroits de rendez-vous marqués d’une croix rouge symbolisant le lieu là d’un baiser, ici d’un au revoir. Ou les clichés des clients d’un pharmacien rigoureux, pris à leur insu, et classés en répertoire précis. Passionnant quotidien réinventé.

Les Rencontres se prolongent plus loin avec Grand Arles Express, à Aix, Nîmes, Marseille, Mougins… ou plus près, à l’abbaye de Montmajour. Il vous reste quelques semaines pour y filer faire le plein de sens et de revendications. Car la photographie, aujourd’hui, n’est plus l’art du visible mais l’art du dire, décrire, dénoncer. L’art d’une vie en lumières, ombres, surexposés et réinventés. Un art proche et lointain. Un art qui lie, en images indociles et hurlantes.

Rencontres de la photographie, divers lieux, à Arles, jusqu’au 5 octobre.Bas Smets et ses paysages climatiques

Il est l’architecte des paysages d’un monde qui résiste à la fin programmée du monde. Bas Smets est l’auteur du parc paysager de l’espace Luma, à Arles. Un parc bâti sur les restes de friches de la SNCF. Un parc paysager qui aujourd’hui a donné naissance à une nouvelle faune et flore, pause fraîcheur pour les Arlésiens dans la chaleur de l’été. Pour son travail, le Belge puise dans les données historiques d’un lieu, ses spécificités naturelles ou créées. Il va du macro au micro, de la pensée générale d’un lieu à la conception des bordures de ses chemins.

Pour découvrir la pensée en mouvement d’un monde face aux changements climatiques, il faut visiter ses Climats du Paysage, exposition de maquettes de trois projets majeurs du moment: l’esplanade de Notre-Dame de Paris, les berges à Anvers et le parc paysager de Luma. Trois maquettes derrière lesquelles sont projetées des documents historiques ou climatiques, supports de travail de Smets et ses équipes. Les maquettes s’animent de couleurs et lumières pour indiquer l’ancien, le nouveau, le chaud, la pluie, le froid, et les façons de contrer les challenges des trois sites. «Ces trois projets présentaient chacun un dilemme, nous confie l’architecte. Un îlot de chaleur à aérer (Paris), la montée des eaux à endiguer sans défigurer les lieux (Anvers) et un environnement de faune et flore à recréer (Arles). Notre fierté est d’avoir pu montrer clairement les effets climatiques par ce système de couleurs et de lumières.» Et de conclure sur l’implantation de l’expo, jouxtant celle de l’artiste Wael Shawky: «C’est important de mettre les projets paysagers à côté de projets artistiques. Le paysage est un projet culturel, « de survie », quand on quitte l’architecture paysagère du XIXe siècle et son esthétique pure. Le paysage s’inscrit dans la culture et produit de la culture.»

Les Climats du paysage, jusqu’au 2 novembre.