Questionné, prié de se justifier ou de disparaître, le commissaire d’exposition voit les institutions, en quête permanente d’attractivité, lui préférer d’autres intervenants. Faut-il lui dire bye bye?

Elle est bien loin, l’époque où un Harald Szeemann (1933-2005) trônait au sommet du microcosme artistique. Personnalité emblématique du geste curatorial, le Suisse est passé à la postérité avec des accrochages culte –When Attitudes Become Form (1969) ou Documenta 5 (1972)– au sein desquels, comme le rappelle Julie Bawin dans son ouvrage récent De quoi le curating est-il le nom? (1), il reléguait les artistes «au rôle de simples exécutants et leurs œuvres à des touches de couleurs mises au seul service de la grande composition de l’organisateur». Pire, avec Grossvater. Ein Pionier wie wir (1974), celui qui fut également conservateur indépendant du Kunsthaus de Zurich a franchi une étape supplémentaire dans la subordination des pratiques artistiques à la vision d’un seul. Fondé sur le registre de l’histoire personnelle et de l’intime, cette exposition bernoise est aujourd’hui regardée par les historiens de l’art comme «une aventure où la place n’était guère laissée aux artistes et à leurs œuvres, mais à son œuvre, laquelle n’était autre que l’exposition elle-même».

Harald Szeemann a façonné l’image du curateur tel qu’on le connaît aujourd’hui: un acteur clé investi d’une mission, concevant chaque exposition comme un récit à déployer. L’homme a aussi contribué à professionnaliser la fonction du commissaire d’exposition. C’est sous son influence que le métier a acquis ses lettres de noblesse, jusqu’à devenir un champ de spécialisation: aujourd’hui, des écoles forment des futurs curateurs, perpétuant un modèle qu’il a, en grande partie, inventé.

Prendre soin

Le mot «curator», passé du monde anglo-saxon à l’univers francophone, entérine ce glissement: désignant à l’origine «celui qui prend soin» (curare, en latin), le terme s’est progressivement éloigné de cette fonction de gardien ou de conservateur. La francisation en «curateur» n’a fait que renforcer cette dérive: l’idée de soin a cédé la place à celle d’auteur, voire de concepteur omnipotent.

Il reste qu’entre l’époque actuelle avide d’égalité, de transparence et de justice sociale, et le curateur, perçu comme une figure paternelle, voire patriarcale, la liaison était forcément dangereuse. Cette fracture, longtemps larvée, se creuse à la faveur de scandales récents. L’affaire opposant la performeuse Deborah de Robertis au curateur Bernard Marcadé, l’un des commissaires de l’exposition Lacan à Metz, en fournit, parmi d’autres, une illustration exemplaire: accusations de sexisme systémique, mise en cause du pouvoir de validation, publication d’une vidéo à charge… Autant de coups portés à une pratique désormais perçue comme un filtre d’autorité opaque entre les artistes et le public.

Symptomatique de cette crise, même un observateur reconnu comme Nicolas Bourriaud s’est récemment fendu d’un article dans Beaux Arts Magazine (avril 2025), sobrement titré «La disparition annoncée du curateur». Pour l’auteur de L’Exforme, la création a tout à perdre de ce «dégagisme» artistique. «L’artiste produit une œuvre et il est capital d’en accuser réception», écrit-il, avant de filer une métaphore sportive: une exposition privée de curateur reviendrait à un tennisman se préparant à une compétition en s’entraînant contre un mur plutôt qu’en affrontant l’intensité et la diversité des échanges d’un adversaire réel.

«Il est plus que jamais nécessaire de défendre l’idée selon laquelle chacun peut, à sa manière, être curateur.»

N’importe qui

Dans les faits, galeries et institutions n’ont pas attendu l’effacement effectif de la figure curatoriale pour amorcer un grand remplacement. «Un glissement s’est produit après le moment où l’on a compris que l’exposition était une création en soi et que par conséquent elle pouvait être l’affaire de tout type de créateur et de penseur. Il a été entendu que le curating était, in fine, à la portée de tous: des vedettes du monde culturel et autres stars du showbiz jusqu’au citoyen lambda et aux anonymes», analyse Julie Bawin.

Dans son ouvrage, la professeure d’histoire de l’art contemporain à l’ULiège dresse une liste non exhaustive des plans B curatoriaux désormais plébiscités par les institutions. Ces recours doivent aussi se lire comme les marqueurs d’un renouveau, susceptibles de faire événement et d’élargir les publics. Artistes-commissaires (un sujet en soi), commanditaires, philosophes (le philosophe Jean-François Lyotard, avec l’exposition Les Immatériaux au Centre Pompidou), écrivains (Jean-Philippe Toussaint au Louvre, Michel Houellebecq au Palais de Tokyo, Christine Angot au musée Delacroix), ou encore metteurs en scène (Patrice Chéreau, qui s’était inquiété de voir son visage en façade du Louvre, redoutant que le public ne se demande «pour qui il se prend?»), autant de registres convoqués pour rompre avec le modèle du curateur traditionnel.

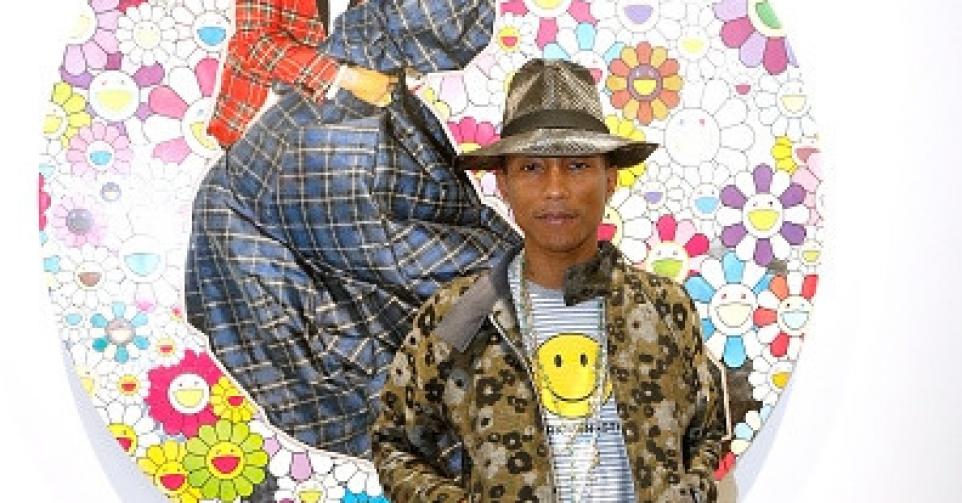

Cette ouverture à des intellectuels ou artistes venus d’autres disciplines marque une première inflexion. Mais, rapidement, la logique va s’étendre, en confiant les clés des expositions à des profils dont le lien avec l’art devient plus ténu, voire purement médiatique. Le phénomène des guest star curators s’impose: ainsi, Isabelle Huppert (2013) et Sofia Coppola (2012) invitées par la galerie Thaddaeus Ropac à revisiter l’œuvre de Robert Mapplethorpe; le galeriste Emmanuel Perrotin confiait quant à lui une exposition entière à Pharrell Williams en 2014. Dernier exemple en date: le rappeur Oli, du duo Bigflo et Oli, s’est vu confier en 2025 la conception d’un «musée imaginaire» aux Abattoirs de Toulouse.

On le sentait venir: il ne manquait plus que l’intelligence artificielle. De fait, en 2022, c’est bien un algorithme qui a signé la curation de la Biennale de Bucarest, avec Jarvis, un androïde chargé de sélectionner les artistes à partir de bases de données. Et dès 2023, le Nasher Museum of Art de la Duke University poussait l’expérience plus loin en confiant à ChatGPT la formalisation d’une exposition… dont le résultat décousu était truffé d’erreurs factuelles.

Elle a beau être annoncée, la disparition du curateur n’en reste pas moins incertaine. Julie Bawin elle-même s’en montre convaincue: le métier ne va pas disparaître, du moins pas dans l’immédiat, tant la variété des profils revendiquant aujourd’hui cette fonction rend toute conclusion hâtive. «Je ne crains pas pour cette profession», affirme la professeure, rappelant que la pratique curatoriale se reconfigure sans cesse. Et dans un contexte global où les fondements démocratiques vacillent, la diversité lui apparaît comme une forme de respiration: «C’est dans ces moments-là qu’il est sans doute plus que jamais nécessaire de défendre l’idée selon laquelle chacun peut, à sa manière, être curateur.» Plus qu’une disparition, c’est une redéfinition permanente qui semble aujourd’hui à l’œuvre.

(1) De quoi le curating est-il le nom? Métamorphoses d’une pratique dans le champ de l’exposition, Julie Bawin, La Lettre volée, collection Essais, 2025, 128 p.