Aux Rencontres de la photographie d’Arles, l’immense collection de la Belge Astrid Ullens de Schooten Whettnall rappelle que la photographie documentaire est un récit, avant tout. Visite arlésienne avec une femme qui sait ce qu’elle veut.

J’étais une ignare, comprenez-vous, nous déclare-t-elle en début de rencontre à Arles. Je me suis rendu compte en allant dans une foire d’art contemporain qu’au XXe siècle je ne pouvais pas suivre mon temps. Je ne connaissais rien en théâtre contemporain, en cinéma contemporain, en musique contemporaine, c’était une catastrophe. J’ai donc suivi des cours de photo et d’art. C’était à l’Iselp. Ça terminait à 15 heures, ce qui me permettait d’aller chercher mes enfants ensuite. » Voilà ce qui formera son œil. Un œil qui ensuite n’aura de cesse de « dénoncer la déshumanisation« . Astrid Ullens de Schooten Whettnall nous raconte aussi son voyage en Afghanistan, dans les années 90, où elle dit avoir découvert l’ignorance et l’obscurantisme. « Aujourd’hui, je ne supporte plus l’injustice.«

La collectionneuse belge revient sur son histoire personnelle, celle d’une femme née dans une famille qui autrefois a fait fortune dans la betterave et dont la mère « tenait salon« . Ce qui lui a permis de rencontrer de grands esprits. Elle a dû faire face, jeune, au spectacle des rafles et horreurs de la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles. Elle s’affirme rebelle, s’est fait virer d’un pensionnat parce qu’elle avait demandé aux nonnes ce qu’était la ménopause et a épousé un homme désargenté à qui elle a laissé la gestion de sa fortune. Elle a connu des moments difficiles et elle est partie, un jour, tardivement, avec ses valises. Mais avec un statut qui lui a permis de créer la Fondation A, en 2012 à Forest. Et de mener ce combat de l’esthétique au profit d’une politique.

Elle a constitué au fil du temps une collection -« peut-être la plus grande du monde« , nous souffle-t-elle-, présentée aux cimaises de l’exposition Quand les images apprennent à parler aux Rencontres de la photographie d’Arles cet été. Un défilé très dense (650 clichés) de 45 photographes différents, les plus importants de l’époque. Lewis Baltz est un de ceux-là. Trois grands cadres bordés de blanc reprennent des collages minutieux autour de trois séries particulièrement marquantes: Ronde de nuit, Corps dociles et Politique des bactéries (1992-1995). Au premier regard, la couleur de ces clichés nous frappe au milieu de cette forêt de photos principalement noir et blanc. Une fois posé, on découvre la structuration de l’assemblage, qui dit tout. Notamment l’image au centre de ce triptyque moderne, ce Corps docile, tête bandée, pieds immobiles, mains perfusées, qui raconte l’immobilisme de l’hospitalisation, l’incompréhension de visage figé. « Ce que j’aime dans la photo documentaire, c’est qu’elle a un choix politique à délivrer, affirme Astrid Ullens. Les tableaux anciens, vous pouvez passer à côté et apprécier sans en reconnaître les symboles. Et la seconde fois, apprécier deux fois plus, en reconnaissant les symboles. La photo documentaire, c’est la même chose. Vous pouvez passer une première fois devant et ne rien comprendre. » Avant d’enfin percevoir ce que le photographe a voulu donner en récit.

À ce propos, une autre série de la collection est iconique. Celle de Martha Rosler, House Beautiful: Bringing the War Home, série de photomontages-collages. Un manifeste politique de cette photographe activiste: des photos noir et blanc de l’intervention des États-Unis dans le Golfe au début du millénaire insérées dans des photos « studio », façon publicités pour ménagères. Cette série de 2004 rappelle celle faite au début des années 70, soit pendant la guerre du Viêtnam, Bringing the War Home. « Elle y faisait déjà se rencontrer l’harmonie domestique et l’atmosphère décontractée de l’American Way of Life avec la brutalité de la guerre. À l’époque, il s’agissait de collages classiques, des bricolages habiles aux ciseaux et colle; dans les travaux les plus récents, en revanche, Martha Rosler assemble les différents éléments de façon numérique », confie à ce propos le curateur de l’exposition, Urs Stahel, co-fondateur du Fotomuseum Winterthur, en Suisse, qu’Astrid Ullens qualifie de « maître à penser« .

Petits formats

On notera dans cette exposition à Arles d’autres figures essentielles, comme Walker Evans ou Diane Arbus. Mais également l’accrochage de Moyra Davey, photographe, cinéaste et comédienne canadienne installée à New York, qui propose dans cette installation des photos d’ »écrivains du métro de New York« . Des personnes prises sur le vif, écrivant dans le métro. Des clichés qu’elle a envoyés à différentes connaissances. Sa disposition est une performance photographique en soi puisqu’elle permet de visualiser les photos et, collés sur celles-là, les adresses des destinataires et timbres destinés à l’envoi. Enfin, on soulignera la sublime série The Brown Sisters de Nicholas Nixon, clichés de quatre sœurs suivies au fil des années par le photographe. Juste elles, en cadre serré. Tout dans les poses signifie les interstices temporels entre les clichés, les douleurs, les doutes, les étapes de leurs vies.

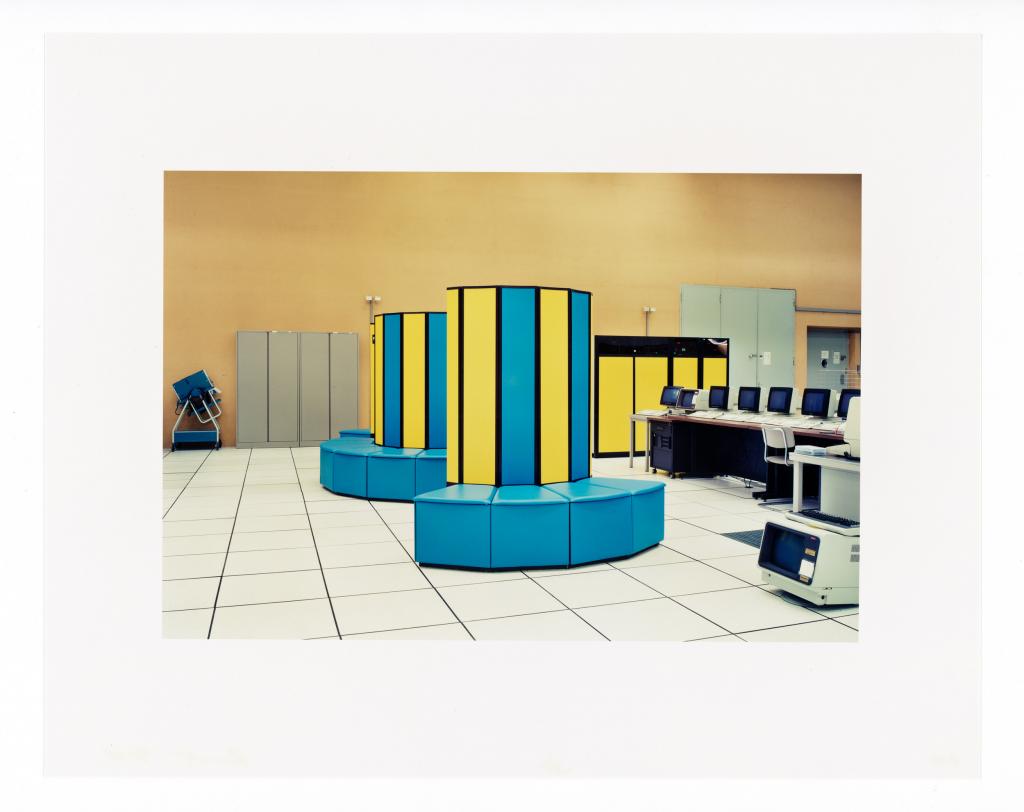

Précisons que les Rencontres d’Arles ne montrent que des petits formats, essentiellement en noir et blanc, de tirages vintage, développés ou validés par les photographes (chromogènes ou gélatino-argentiques souvent). Astrid Ullens en a fait une lutte: « Je n’aime pas les grands formats, ils imposent une vue. Ce sont les gens qui exposent qui ont décidé des formats des photos. Alors, oui, chacun a sa manière de travailler mais les grands formats sont trop vite accessibles, et vous ne regardez plus. Un petit format vous oblige à rentrer dans la photo. Mais Mitch Epstein (dont on peut découvrir la série Le Pouvoir américain à Arles, NDLR), que j’aime beaucoup, fait des format de plus en plus grands. Et je lui ai dit que c’était hors de question que j’archive ça dans la collection!«

La toute dernière acquisition de la collection d’Astrid Ullens de Schooten Whettnall, c’est Nuestra Señora de Las Iguanas, un travail de Graciela Iturbide, datant de 1979. Une femme en puissance, prise en contre-plongée, iguanes en couronne. Iturbide est connue pour son travail sur les femmes, le Mexique et le renversement des pouvoirs. Découvrir le pouvoir caché, dans ces récits en images, c’est ce que propose Quand les images apprennent à parler. Une exposition à Arles qui témoigne du pouvoir de narration de la photographie documentaire, une invitation à mieux regarder la vie. ●