Le rock a souvent flirté avec les tribunaux. Dans Rock’n’Roll Justice, l’avocat Fabrice Epstein retrace l’histoire d’une relation aussi houleuse qu’intense. I fought the law, chantaient les Clash. And the law won… Entretien.

La nouvelle est (presque) passé inaperçue. Le 16 janvier dernier, Phil Spector mourait à l’âge de 81 ans. Emprisonné depuis 2009, il purgeait une peine de 19 ans pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson. Producteur visionnaire, crédité derrière une myriade de tubes (Da Doo Ron Ron des Crystals, Be My Baby des Ronettes, etc.) et d’albums (pour les Beatles, Leonard Cohen, les Ramones, etc.) incontournables, il était aussi connu pour son goût des armes et son caractère volcanique…

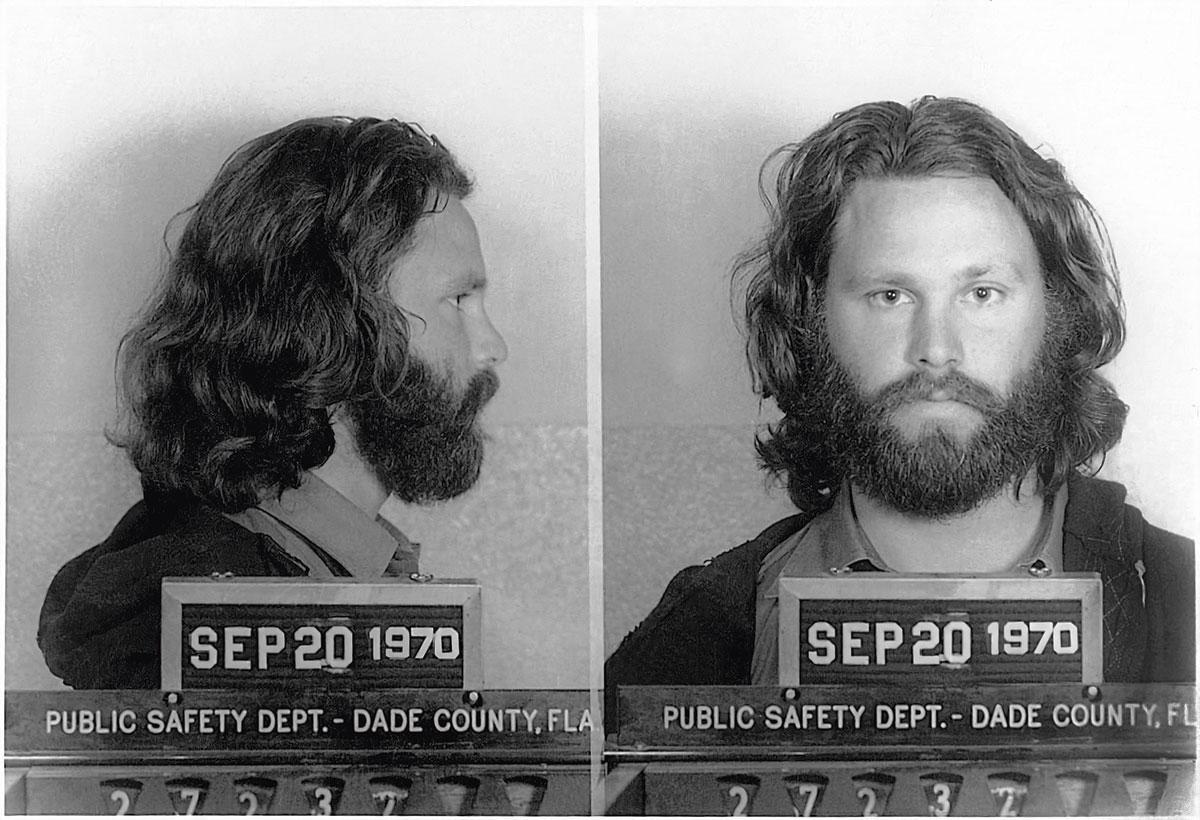

Il n’est évidemment pas la première légende du rock à avoir eu affaire à la justice. Pas besoin d’avoir commis l’irréparable pour comparaître devant les juges. Outrage aux bonnes moeurs, détention de drogues, etc. Des Rolling Stones à Jim Morrison en passant par Bowie, tous ont eu droit à leur fameux mugshot, ces photos d’identité judiciaires se retrouvant aujourd’hui sur des t-shirts. Il arrive toutefois aussi que les juges viennent au secours des jeunes rebelles. Pour les sortir des griffes d’un manager véreux, ou d’un label trop gourmand. Voire leur permettre de dénoncer un plagiat. En outre, cette relation « privilégiée » entre rock et justice n’est pas typique des sixties. De Taylor Swift réenregistrant ses anciens albums pour récupérer ses masters (elle vient de publier une nouvelle version de son blockbuster Red) aux récents ennuis de Marilyn Manson (accusé de violences sexuelles), la musique continue de se frotter régulièrement au droit.

Sous-titré « une Histoire judiciaire du rock« , Rock’n’Roll Justice s’intéresse précisément à ce « couple improbable« , à travers une soixantaine de chapitres. Son auteur, Fabrice Epstein est avocat et fan de musique. C’est après avoir démarré une série de chroniques sur le sujet dans le magazine Rock & Folk qu’il a eu l’idée de creuser davantage la matière. En soignant à la fois le fond -se documentant sur les différentes affaires, retrouvant les arrêts, contactant les avocats concernés-, et la forme. Rythmé -« Je voulais que ce soit rapide, vivant, comme un single de trois minutes« -, le récit est volontiers spirituel, avide de références bibliques, faisant de ces chroniques des contes moraux -« Oui, dans le sens où j’essaie de faire réfléchir le lecteur« .

Pourquoi s’être focalisé sur le rock?

C’est vrai que j’aurais pu prendre le jazz, où il y a également énormément de choses à raconter, voire la musique classique. Mais le rock est la musique que mon père m’a transmise quand j’étais plus jeune. Depuis que j’ai 12-13 ans, j’écoute les Doors, Dylan, etc. Ce sont des artistes qui m’animent toujours aujourd’hui. J’aurais aimé être leur avocat.

Né rebelle, musique subversive contestant l’ordre établi, le rock était-il forcément un bon client pour les tribunaux?

Certainement. Et en même temps, les rock stars ne sont pas forcément toujours sur le banc des accusés. Au-delà des problèmes pénaux, des gardes à vue, de la prison, etc., les rockeurs ont même pu se révéler très novateurs, notamment dans le droit des affaires. Prenez Tom Petty. Après avoir très mal négocié son premier contrat, il a imaginé se mettre en faillite pour pouvoir bénéficier du Chapter Eleven américain, et renégocier ses droits avec son distributeur. On a également des personnalités qui interpellent et bousculent la justice. C’est Willie Nelson qui se mobilise pour le cannabis, ou Neil Young qui affronte Monsanto. Ces artistes qui entrent dans le débat public sont parfois susceptibles de faire bouger les lignes. Il ne faut pas le sous-estimer.

Vous démarrez en abordant les questions de plagiat. Pourquoi?

La première chronique que j’ai écrite pour Rock & Folk partait déjà de là. J’évoquais George Harrison qui a été poursuivi pour plagiat avec son titre peut-être le plus connu, My Sweet Lord. Je pense que cette affaire dit beaucoup de choses de la société américaine. Il lui était reproché d’avoir emprunté des éléments à une chanson écrite par un musicien afro-américain. À l’époque, on avait déjà insisté sur l’angle racial… L’autre aspect très symbolique de cette histoire est qu’elle implique une personne qu’on retrouve à plusieurs reprises dans le livre, dès la couverture: Allen Klein. C’est un type assez exceptionnel, qui grandit dans un orphelinat, et, sans la moindre formation, réussit à s’introduire dans le music business. Il se retrouvera mêlé à la plupart des grands scandales judiciaires du rock, à travers les Beatles, les Rolling Stones,… -comme quand il réussit à dépouiller The Verve de tous les droits de son tube Bittersweet Symphony (qui utilise des éléments de leur morceau The Last Time, NDLR). Au-delà des chroniques judiciaires, l’idée était aussi de montrer comment l’industrie musicale s’est construite. Des gens comme Klein ont réussi à faire prospérer des groupes, leur faire gagner beaucoup d’argent, etc. Certes, c’est moins glamour que les frasques de Jim Morrison. Mais ces manoeuvres annoncent ce grand changement financier, ce business énorme que sera le rock dès les années 60.

Ce qui va l’amener encore plus souvent au tribunal? Du coup, moins pour remettre des rockeurs rebelles sur le droit chemin que pour régler des différents financiers entre eux?

Absolument. Il y a cette phrase de Bernstein qui dit que la musique ne se vend pas, elle se partage. J’explique que, dans les faits, l’industrie musicale lui a donné tort. Notamment avec l’arrivée d’une série de personnages souvent très « colorés », parfois assez douteux. Des managers comme le colonel Parker, qui s’est occupé d’Elvis, et a en quelque sorte inventé le management rock. Lui aussi, sa trajectoire est hallucinante. Il est né à Breda, est arrivé aux États-Unis sans papier et est mort à Las Vegas (après avoir dilapidé une bonne partie de sa fortune accumulée en se servant généreusement dans celle du King, NDLR). C’est aussi grâce à quelqu’un comme Albert Grossman que Dylan commence à vendre beaucoup de disques. Mais en creusant le sujet, on découvre aussi qu’il avait contracté une assurance-vie sur la mort de l’une de ses autres artistes, Janis Joplin (il signe le contrat en 1969, la chanteuse meurt un an à peine plus tard d’une overdose, NDLR). Souvent ces gens ont des fréquentations un peu « étonnantes », voire carrément sulfureuses. Morris Levy (éditeur et patron de label qui a passé pas mal de temps à rajouter systématiquement son nom sur les crédits des chansons de ses artistes, NDLR) fréquentera clairement les milieux mafieux. On aurait pu le retrouver dans une scène des Soprano ou des Affranchis.

À ce propos, un chapitre du livre se permet le registre de la fiction, en proposant une série de procès imaginaires…

Oui, cela me démangeait. Prenez par exemple l’affaire de Sid Vicious des Sex Pistols, soupçonné d’avoir tué sa copine Nancy Spungen. On a toujours voulu lui coller cette mort, c’était le coupable idéal. Mais est-ce vraiment lui? Je pense qu’il reste un doute, assez important que pour plaider son acquittement. À l’inverse, il y avait matière à requérir contre Jean de Breteuil, pour avoir fourni la drogue qui a tué Jim Morrison (aristo junkie français, il s’enfuira vers le Maroc, où il mourra, à 22 ans, d’une overdose, NDLR). J’imagine également l’expertise psychiatrique du père de Marvin Gaye. Le meurtre d’un fils par son père reste une affaire assez rare, surtout dans le milieu du rock. Je pensais que cela pouvait éventuellement éclairer la musique de Marvin Gaye d’une autre manière. En fait, plus jeune, j’avais déjà un peu pratiqué l’exercice de la fiction. Lors de ma conférence de stage, j’avais par exemple défendu la publication des pamphlets antisémites de Céline. Je voulais retenter l’exercice ici, mais cette fois avec des gens que j’admirais vraiment à 100%.

L’artiste qui revient le plus souvent dans le livre est sans conteste Bob Dylan. Pourquoi?

Depuis que je suis gamin, il m’accompagne au quotidien, au grand désespoir de ma femme et de ma mère d’ailleurs. Le disque que j’écoute le plus, est sans doute la chanson Hurricane, consacrée à l’affaire Rubin Carter (boxeur afro-américain condamné pour un triple meurtre dans les années 60, malgré avoir toujours clamé son innocence, et libéré en 1985, NDLR). C’est la chronique la plus longue du livre, j’ai passé un temps considérable à l’écrire et à me documenter. C’est Dylan qui se bat contre l’injustice. Comme c’est le cas aussi sur The Lonesome Death of Hattie Carroll, qui revient sur la mort de cette serveuse noire (le client blanc qui l’a frappée s’en sortira avec six mois de prison, NDLR). Pour moi, Dylan est l’artiste qui est le plus « judiciaire », c’est un véritable avocat. Ce n’est pas un hasard s’il est le chanteur le plus cité dans les décisions de justice américaine. En outre, il a cette façon de rester très discret, apparaissant peu dans la presse, et puis de débouler avec un morceau de huit minutes trente, où il explique avoir honte de vivre dans un pays où la justice est bafouée. Certes, cela reste des chansons, ce qu’il dit n’est pas toujours tout à fait exact. Mais il se montre visionnaire, comme le sont les grands écrivains, les grand penseurs. C’est un peu la même chose avec Lennon quand il prend la défense de John Sinclair emprisonné.

Au-delà de simples chroniques judiciaires, vous dépassez souvent les faits divers pour écrire des petits contes moraux. Dans l’article consacré à l’affaire Bertrand Cantat, vous posez notamment la question de savoir s’il faut encore écouter sa musique? Quelle est votre réponse?

Le fait est que des gens parfois abominables composent des bonnes musiques, écrivent d’excellents livres, etc. De mon point de vue, on peut continuer à les écouter si on les aime. Aller les voir sur scène, c’est encore autre chose. Mais je ne suis pas l’avocat de Cantat. Ce que j’ai voulu faire dans cette chronique, c’est tenter de décrire avec le plus d’objectivité possible ce qui s’est passé, analyser la réflexion du juge qui l’a relâché. Après, je ne sais pas comment il doit se comporter. C’est aussi un cas un peu à part dans le livre. Il y a bien l’affaire Phil Spector, qui a été condamné en appel pour le meurtre de Lana Clarkson. Doit-on écouter encore ses disques? Si on se l’interdit, on se prive alors d’une grande partie du catalogue des années 60-70. Faut-il par exemple rééditer All Things Must Pass, le chef-d’oeuvre de George Harrison, mais coproduit par Spector?

La plupart des affaires que vous évoquez sont liées aux années 60 et 70. Parce que le rock, aujourd’hui normalisé, voire embourgeoisé, est moins susceptible de secouer le droit? On a l’impression que, quand il se retrouve au tribunal, c’est davantage pour des affaires de moeurs, de pédophilie par exemple, comme c’est le cas dans le dernier chapitre?

Oui, c’est vrai. Il y a le mouvement #MeToo aussi, qui bouscule pas mal de choses. À cet égard, le rock est un monde dans lequel le ménage n’a pas encore été fait. Même Dylan n’y échappe pas d’ailleurs, puisqu’il est sous le coup d’une plainte -même si, a priori, elle ne tient pas vraiment debout. Donc oui, je pense que le rock a encore pas mal de choses à nous apprendre. Certes, en tant qu’amateur de cette musique, la relève est peut-être moins éclatante que la scène des années 60-70. Mais je ne désespère pas de voir des groupes émerger. Et pourquoi pas devenir l’avocat de l’un d’entre eux, d’une formation susceptible de rajouter une pierre à l’édifice construit par les Beatles, les Stones, ou… Dylan -évidemment!

Rock’n’Roll Justice, de Fabrice Epstein, éditions La Manufacture de livres, 320 pages. ***(*)