Entre Antonio Banderas et Pedro Almodovar, il y a une complicité longue de plus de 30 ans, traduite par huit collaborations à l’écran, la dernière en date voyant l’acteur camper l’alter ego du réalisateur dans une autofiction en forme de mise à nu.

Qui d’autre qu’Antonio Banderas pour camper le double de Pedro Almodovar à l’écran? Poser la question, c’est évidemment déjà y répondre. Entre l’acteur et le réalisateur, il y a une complicité longue de plus de 30 ans, entamée aux jours débridés de la Movida sur Le Labyrinthe des passions pour se poursuivre ensuite à rythme soutenu d’abord, le temps des Matador, La Loi du désir, Femmes au bord de la crise de nerfs et autre Atame!, enchaînés tout au long des années 80; sur un tempo plus distendu ensuite, puisqu’il faudra attendre deux bonnes décennies pour retrouver le comédien au générique d’un film du cinéaste, à savoir La Piel que habito, en 2011.

Huit ans plus tard et un caméo dans Les Amants passagers plus loin, Douleur et gloire (lire notre critique du film) fait en quelque sorte la synthèse de cette collaboration, brouillant au passage leurs profils respectifs. Banderas y incarne un réalisateur célèbre qu’une crise d’inspiration assortie d’une dépression va conduire à une introspection profonde. Une réflexion au cours de laquelle il renouera avec son passé, et notamment un acteur perdu de vue depuis plusieurs dizaines d’années -toute ressemblance avec des personnes existantes n’étant, en l’occurrence, nullement fortuite, Almodovar faisant oeuvre sinon autobiographique, intimement personnelle. « Pedro ne m’avait pas prévenu de la teneur du film, raconte l’acteur, d’une voix affaiblie par la fatigue. Il m’a dit qu’il allait m’envoyer un scénario où j’allais trouver des références à des personnes de ma connaissance. Je me demandais ce qu’il entendait par là, avant de découvrir, à la lecture, qu’il s’agissait de lui. Restait à voir s’il voulait que je le joue lui, ou s’il souhaitait que je le dissimule sous les traits d’un réalisateur baptisé Salvador Mallo, sans lien direct. Ce n’est qu’au début des préparatifs, quand on a commencé à parler du maquillage et qu’il m’a demandé d’adopter la même coiffure que la sienne et de porter ses vêtements (allant jusqu’à en commander des reproductions taillées pour l’acteur) que j’ai compris que c’était bel et bien de lui qu’il était question. Même la scénographie reproduit sa maison à l’identique, avec ses peintures, et les livres disposés de la même manière, de façon à ce qu’on puisse en lire les titres. Pedro est extrêmement méticuleux, et tout le mobilier de la maison y a été disposé afin d’être reconnaissable. Mais en même temps, à la lecture du scénario, je me suis rendu compte que l’exposition des situations y était fort simple: rien à voir avec le Almodovar baroque avec qui j’avais travaillé auparavant. Il est d’ailleurs arrivé à un tel degré de dépouillement que je lui ai demandé s’il l’avait écrit dans un monastère… »

Autofiction plutôt qu’autobiographie

Bien que Douleur et gloire adopte une ligne résolument sobre, Almodovar s’y livre comme rarement. Si l’on peut trouver dans ce 21e film des échos de La Loi du désir, La Mauvaise Éducation ou autre Tout sur ma mère, recelant tous des éléments autobiographiques, rien de comparable, toutefois, avec ce qui se joue ici à l’écran, le film revêtant une dimension intensément personnelle alors qu’il arpente une ligne du temps où les élans du passé côtoient les regrets éternels, tandis que l’angoisse du moment présent s’estompe au profit du pardon notamment. « Plus que d’une autobiographie, je parlerais d’autofiction, poursuit Antonio Banderas. Ce film est rempli de choses que Pedro aurait voulu dire et faire sans jamais s’être exécuté. Douleur et gloire traite de réconciliation, il y referme des cercles qui étaient restés ouverts. Avec sa mère, avec ses petits amis, avec ses comédiens. L’acteur du film, le personnage d’Alberto, est une sorte de Frankenstein composé de différents personnages -j’y retrouve un peu de moi, mais aussi de certaines actrices, en fonction des répliques. En un sens, il s’agit moins d’une autobiographie que de la somme de choses qu’il souhaitait exprimer à l’écran, et d’excuses qu’il voulait formuler vis-à-vis de certaines personnes, comme sa mère, qu’il adorait. J’ai été surpris par sa capacité à se montrer tellement humble. »

À l’inverse du personnage d’Alberto Crespo, l’acteur qu’incarne Asier Etxeandia à l’écran, Antonio Banderas ne nourrit aucun ressentiment à l’égard du réalisateur, leur collaboration eût-elle connu un hiatus de plus de 20 ans. Mieux même: il lui voue une reconnaissance manifeste. « Si ma carrière n’avait été constituée que des huit films tournés avec Almodovar, cela en aurait déjà valu la peine, ce corpus aurait largement suffi à mon bonheur, souligne-t-il. Pedro a eu une importance énorme pour moi, pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. J’ai appris énormément avec lui, et mon pays également d’ailleurs. » Allusion, bien sûr, au vent de nouveauté, de liberté et de transgression qu’Almodovar et sa troupe de comédiens, les Carmen Maura, Cecilia Roth, Rossy De Palma, Antonio Banderas et quelques autres, allaient faire souffler sur l’Espagne et bien au-delà dans l’effervescence des années 80. « Ma carrière a véritablement débuté avec La Loi du désir, un film très osé pour l’époque, poursuit le comédien. J’avais grandi dans une famille fort catholique, et je craignais que ma mère ne me tue après l’avoir vu. Lors de la présentation du film au festival de Berlin, j’ai réalisé qu’autant il était accepté que je tue un mec en le balançant d’une falaise, autant embrasser un autre homme sur la bouche ne l’était pas. Je me suis demandé ce qui ne tournait pas rond dans la société et avec la morale, et pourquoi nous étions tellement à côté de la plaque. Comment le crime pouvait-il être admis sans sourciller, mais pas une autre forme d’amour? Ces réflexions qu’Almodovar a initiées en moi, il les a également suscitées à l’échelle du pays tout entier. Beaucoup de gens m’ont dit -des acteurs que j’ai dirigés par la suite notamment- que le soir où ils avaient vu La Loi du désir, ils étaient rentrés chez eux, avaient installé leur père et leur mère dans le canapé, et leur avaient dit être homosexuels. Ils sont nombreux à avoir fait leur coming out à cette occasion. C’est important, parce que c’est ce dont l’art retourne à mes yeux. »

Prise de conscience

À l’évocation de la Movida, Antonio Banderas ne peut dissimuler une certaine mélancolie, celle qui étreint, après tout, quiconque s’engage dans la poursuite de moments appelés à ne pas se reproduire. Pour autant, c’est le sentiment d’énergie et de joie qui l’emporte alors que, au diapason de Douleur et gloire, il s’arrête un temps sur l’époque. « Nous étions comme les Rolling Stones, un groupe de rock’n’roll cassant les règles du jeu. Nous étions toujours fourrés tous ensemble, débarquions sans argent dans les festivals, l’effervescence était à son comble, c’était dingue. Je me souviens de moments tellement drôles, comme la présentation de Femmes au bord de la crise de nerfs à la Mostra de Venise. La conférence de presse de The Last Temptation of Christ, de Martin Scorsese, précédait la nôtre. Il y avait eu des manifestations de prêtres sur la place Saint- Marc, l’ambiance était très chargée, des gens soulevaient des questions de théologie… Nous voilà débarquant avec nos vêtements bariolés lorsque, avisant cette assemblée tirant la tronche, Loles Leon, qui portait un petit T-shirt bleu, leur dit: « Vous êtes tellement sinistres! » Et de leur montrer ses seins en lançant: « Femmes au bord de la crise de nerfs ». Tout le monde s’est mis à applaudir! Nous apportions quelque chose de complètement différent, et énormément de plaisir. Mais si on nous considérait comme une bande de dingues débarqués d’Espagne avec leurs films allumés, nous avons également permis une prise de conscience. Nous avons ouvert de nouveaux territoires où le cinéma espagnol ne s’était jamais aventuré auparavant. Luis Buñuel à une autre époque, peut-être, mais il tournait en France et au Mexique, et non en Espagne, où il était totalement interdit. »

Les routes d’Antonio Banderas et Pedro Almodovar se sépareront toutefois après Atame!, en 1989, l’acteur s’envolant pour Hollywood où il poursuivra une fructueuse carrière à géométrie variable, de Philadelphia à The Mask of Zorro, tournant au passage pour des réalisateurs aussi prestigieux que Brian De Palma, Woody Allen, Terrence Malick ou Steven Soderbergh. Manière, sans doute, observe-t-il rétrospectivement, de ne plus être le « Almodovar Boy », mais pas que. « C’était plus que ça: Hollywood représentait une sorte d’endroit inaccessible, au point que c’était presque une blague à l’époque. J’avais 28 ans, la vie me tendait les bras, et c’était ce que j’avais à faire. Je suis parti pour une aventure qui se poursuit aujourd’hui. »

Trente ans plus tard, la boucle est bouclée qui le voit donc incarner son alter ego de cinéma, comme l’aboutissement d’un processus entamé avec La piel que habito. « Notre amitié était toujours là, mais nous étions restés 22 ans sans travailler ensemble. Quand je suis arrivé pour les répétitions de La piel que habito, j’ai mis toute l’expérience accumulée dans la balance. À quoi Pedro m’a répondu que cela ne l’intéressait pas le moins du monde, qu’il voulait un Antonio Banderas frais. J’ai résisté, nous avons lutté, le processus s’est révélé à l’image du film: tendu. Mais quand j’ai découvert le résultat, j’ai réalisé qu’il avait réussi à faire sortir quelque chose que j’ignorais avoir en moi. J’ai retenu la leçon et cette fois, j’ai décidé de m’abandonner, de me mettre à nu pour repartir de zéro. Et le processus s’en est ressenti: nous ne devions même plus nous parler, il nous suffisait de nous regarder et nous nous comprenions. Il en était visiblement heureux. Alors qu’avec Pedro, il y a toujours beaucoup de tension sur le plateau, que ressentent aussi bien les acteurs que les techniciens, ce n’était pas le cas cette fois. Et j’ai pu sentir comme cela lui avait ôté un poids des épaules, comme le fait d’avoir pu énoncer des choses qu’il tenait à dire. » Apaisé, en somme: la réalité, parfois, rejoint la fiction.

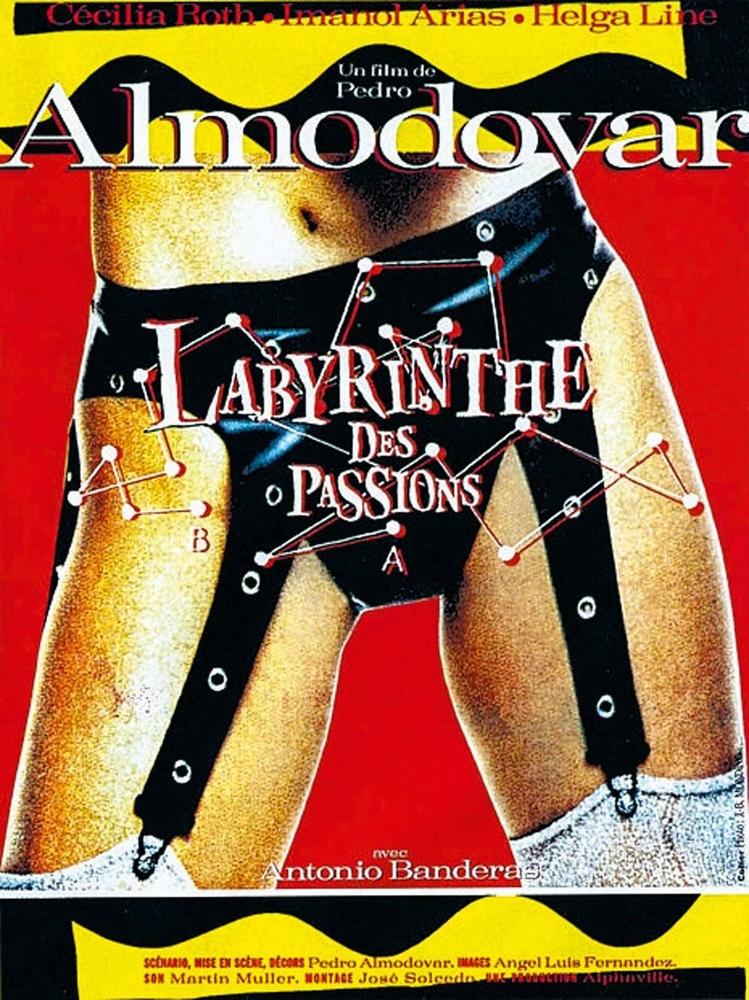

Le Labyrinthe des passions (1982)

Porté par l’esprit de la Movida, le deuxième long métrage de Pedro Almodovar chronique de façon débridée la relation amoureuse platonique s’ébauchant entre Sexi (Cecilia Roth), chanteuse punk nymphomane, et Riza (Imanol Arias), l’héritier gay de l’empereur de Tiran, tentant d’échapper à des terroristes islamistes, l’un d’eux, Sadec (Antonio Banderas), le poursuivant de ses assiduités. Joyeusement allumé, sexuellement libéré et esthétiquement bien barré, le brouillon inspiré du cinéma d’Almodovar première période.

Matador (1986)

Un classique almodovarien celui-là, autour d’un couple -un ancien torero (Nacho Martinez) qu’une blessure a contraint à une retraite prématurée et une avocate (Assumpta Serna) tenant de la mante religieuse -pour qui « arrêter de tuer, c’est arrêter de vivre ». Le tout, sous le regard d’Angel (Antonio Banderas), apprenti torero mythomane qu’une mère castratrice fanatique de l’Opus Dei a rendu passablement perturbé… Soit la rencontre d’Eros et Thanatos devant la caméra d’un cinéaste combinant épate sulfureuse, vertiges fétichistes et fulgurances esthétiques. Magistral.

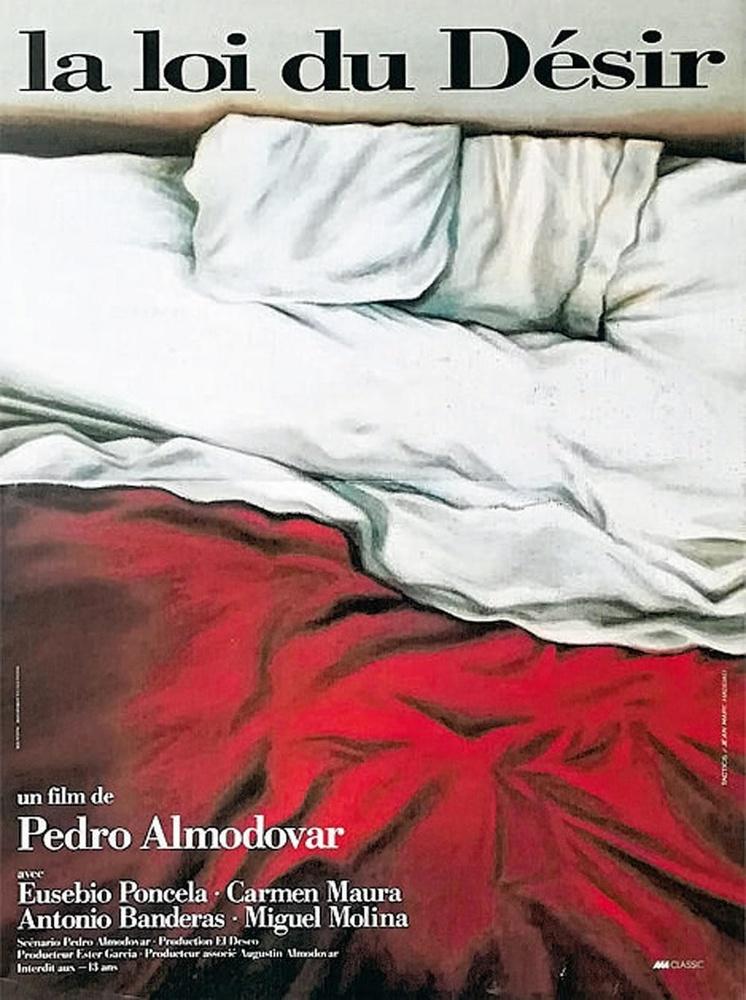

La Loi du désir (1987)

Réalisateur tendance s’apprêtant à tourner un film inspiré de la vie de sa soeur Tina (Carmen Maura), autrefois un homme, Pablo Quintero (Eusebio Poncela) subit les assauts d’Antonio Benitez (Antonio Banderas), un fan se consumant d’amour dont la passion exclusive vire à l’obsession criminelle. Explorant les méandres du désir, Almodovar signe un drame enlevé, un drôle de film noir tour à tour sentimental, provocateur, sensuel ou trans- gressif, où un Banderas rongé par la jalousie fait des étincelles…

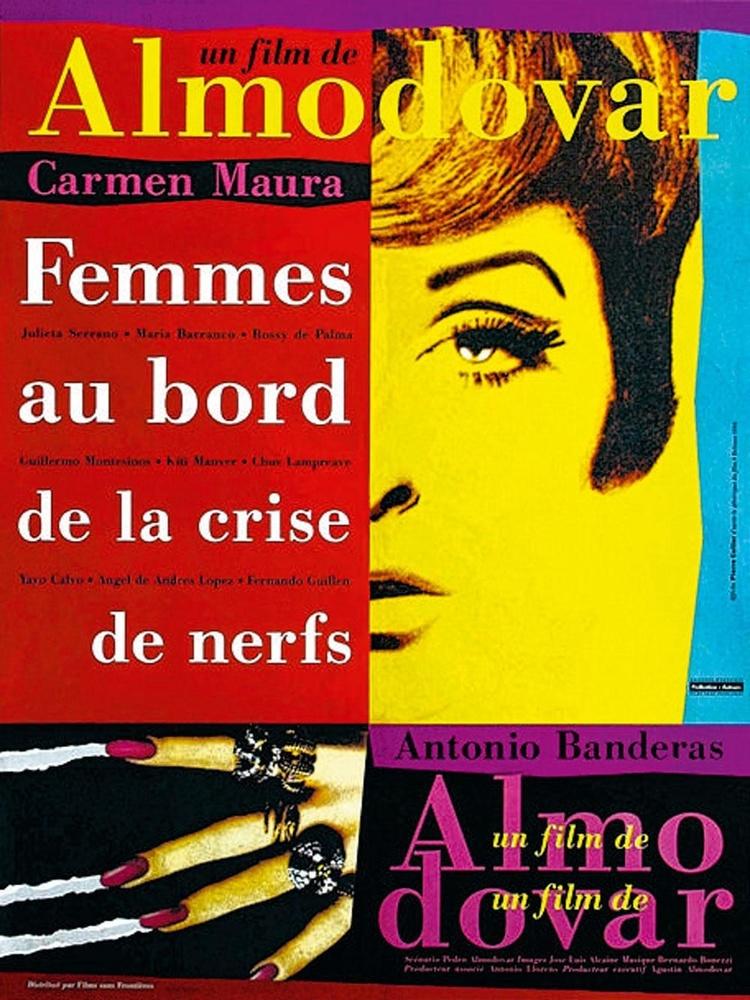

Femmes au bord de la crise de nerfs (1988)

Comédie dramatique aux contours burlesques, Femmes au bord de la crise de nerfs gravite autour de Pepa (Carmen Maura), une doubleuse de films qu’une rupture a laissée au bord de la dépression, et de quelques autres, Candela, Lucia et Marisa (Maria Barranco, Julieta Serrano et Rossy de Palma), bientôt réunies dans un appartement madrilène où la température grimpe jusqu’à l’hystérie, un Antonio Banderas juvénile apportant une touche libertine à un édifice au kitsch totalement assumé…

Atame! (1989)

Pedro Almodovar poursuit dans la veine baroque débridée ayant fait sa réputation avec Atame!. À savoir l’histoire d’un jeune déséquilibré (Antonio Banderas) qui, à peine sorti de l’asile, décide d’enlever l’actrice de film porno (Victoria Abril) dont il est raide amoureux dans l’espoir que, séquestration aidant, elle partage bientôt ses sentiments. Le scénario est rocambolesque, l’exécution oscille pour sa part joliment entre comédie et drame, passion et obsession composant un cocktail explosif, tandis que les deux acteurs rivalisent de charisme jusqu’au final, résolument over the top…

La piel que habito (2011)

Vingt-deux ans et une conséquente carrière hollywoodienne plus loin, le comédien retrouve Pedro Almodovar pour La piel que habito, thriller hitchcokien à l’architecture sinueuse. Il y campe Robert Ledgard, un chirurgien esthétique rendu fou par la mort de sa femme qu’il va tenter de recréer au départ d’une jeune femme-cobaye sur laquelle il mène ses expérimentations génétiques. Convoquant aussi bien le souvenir de Vertigo que celui de Frankenstein ou des Yeux sans visage, Almodovar signe une réussite majeure, vertigineuse où Antonio Banderas atteint à une inquiétante densité…

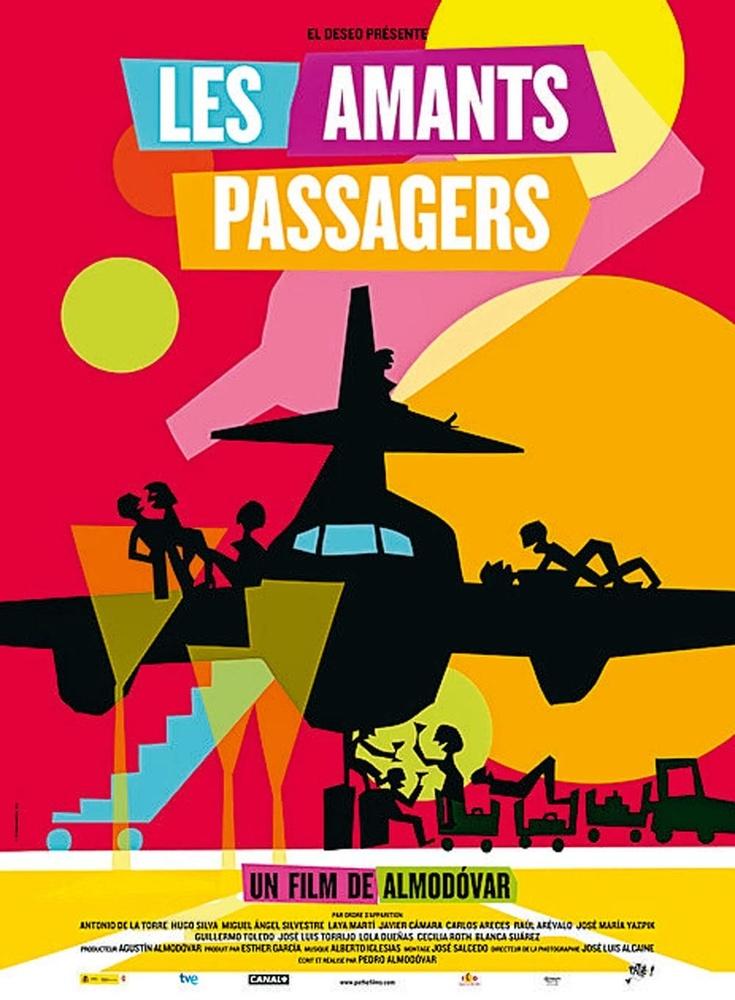

Les Amants passagers (2013)

Chapitre mineur de la filmographie de son auteur, Les Amants passagers a pour décor quasi unique un avion qu’un incident technique contraint à tourner au-dessus de Tolède sans espoir apparent de pouvoir atterrir. De quoi libérer les pulsions des stewards et des passagers de business class (les autres ont été endormis) pour une comédie tenant surtout de l’accumulation de sketches plus ou moins inspirés. Mais valant au duo Penélope Cruz-Antonio Banderas un caméo savoureux, incidemment à l’origine de l’avarie frappant le vol Peninsula 2549…