Baru, né Hervé Barulea, revient raconter, à sa manière, un siècle d’immigration italienne en France. Un Bella Ciao qui tient tout simplement du chef-d’oeuvre. Et qui fait définitivement de ce fils d’ouvrier le grand patron de la BD.

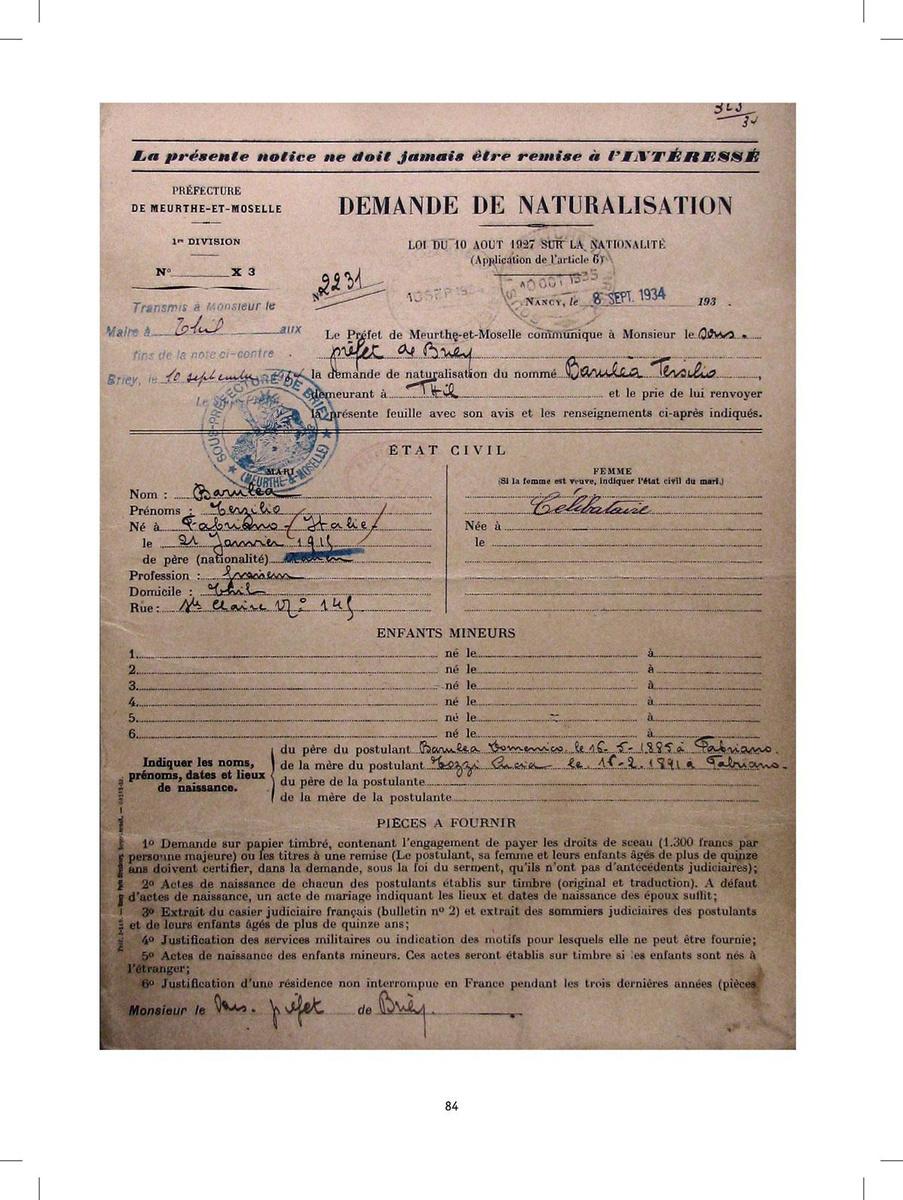

« Au lycée, j’ai eu honte de ce que j’étais, et je ne me le suis jamais pardonné. Ça m’a mis en colère, et cette colère est toujours là. C’est même un de mes moteurs. » La culpabilité, même mal placée, n’a donc pas que des défauts. Celle qui accompagne ce fils d’ouvrier sorti de sa condition depuis ses premières planches dans Pilote en 1982 a ainsi donné à la BD franco-belge l’un de ses plus grands talents et sans doute son meilleur raconteur, tenu en haute estime par tous ses collègues -Baru est le seul auteur à avoir reçu par deux fois le Prix du meilleur album au festival d’Angoulême, avant d’en décrocher le Grand Prix. Un patron qui, après cinq ans de silence et un Four Roses dont il n’était « que » scénariste, remet à nouveau tout le monde d’accord: le meilleur, le plus libre et le plus émouvant, c’est bien lui. Lui qui, cette fois, revient autant sur ses racines ouvrières qu’italiennes, puisque Bella Ciao, qui se déclinera en trois livres, ne propose pas moins que de retracer un siècle d’histoire d’immigration italienne. Un grand oeuvre que Baru traite, comme toujours, à hauteur d’hommes, mais cette fois au gré des fluctuations de la mémoire de son narrateur. Des souvenirs qui mêlent repas de famille, chant des partisans, foulard rouge des Garibaldiens ou recette des cappellettes dans un tourbillon graphique et narratif tantôt joyeux, tantôt grave, mais toujours teinté de « réalité arrangée » et d’autobiographie particulièrement émouvante. Comme lorsqu’il interrompt son récit pour reproduire, sur deux pages, la véritable demande de naturalisation de son père, Tersilio Barulea, en 1934. Un formidable récit traversé par une question qui résonne aux oreilles de tous les immigrés -quel prix doit payer un étranger pour devenir transparent?- et par un engagement qui a toujours été celui de l’auteur -« mettre en avant la culture populaire et ouvrière, et lui rendre ce que j’ai trouvé ailleurs« . On en a parlé avec cet homme en colère, mais charmant.

Bella Ciao se place directement dans le sillon de Quéquette Blues et des Années Spoutnik, vos livres les plus autobiographiques, même si vous n’aimez pas ce mot.

Oui, ils forment sans doute un grand ensemble, et je réfléchissais déjà à ce livre quand je faisais Quéquette Blues, c’est une très vieille envie. Dès que je me suis engagé en BD, sans galvauder le mot, je l’ai fait en choisissant un point de vue, un point de vue de classe, celui de la classe ouvrière qui m’a vu naître et que j’ai quittée, et qui était inexistante en bande dessinée, où la plupart des héros sont des petits bourgeois. Bella Ciao est aussi ma façon de me colleter à la question de l’intégration: quel prix doit payer un étranger pour devenir transparent dans le pays qu’il a choisi d’intégrer?

Vous-même, vous avez le sentiment d’être devenu transparent?

Oui, mais c’est dans l’ordre naturel des choses, je suis un assimilationniste convaincu! Aujourd’hui, on tombe parfois des nues quand je dis que je suis d’origine italienne. Mais attention, je pense qu’il faut devenir transparent, pas invisible! Ce n’est pas la même chose! En étant invisible, on s’assimile tout en gardant les traces que cette immigration a laissées dans la culture française, de Lino Ventura à mon livre. On est plus riche que le quidam moyen. Pour le reste, un « autobiographe » est un menteur professionnel comme tous les autres; même quand il se couvre la tête de cendres ou de merde, il est en train de se raconter son histoire, de fabriquer une histoire qui n’est pas la sienne, et je ne veux pas tomber là-dedans. C’est pour ça que je jongle ici, beaucoup, avec mes différents niveaux de rapport au réel, à la réalité factuelle et à la fiction. Mon nombril n’intéresse personne, par contre nos nombrils, quand ils sont mis côte à côte et qu’ils créent un effet de réalité de classe, là, je suis preneur.

Bella Ciao s’ouvre sur deux séquences extrêmement violentes: le massacre d’Aigues- Mortes en 1893 et un extrait de journal de 1905, particulièrement raciste à l’égard des Italiens. On y retrouve cette thématique du bruit et de l’odeur que Chirac avait utilisée pour parler de l’immigration subsaharienne…

Oui, c’est délibéré. J’avais besoin de ces deux charges très violentes en début de bouquin pour inviter les lecteurs à lire tout ce qui suit à l’aune de cette violence-là. Et je voulais aussi m’adresser à tous les gens qui prétendent que l’immigration italienne a été le parangon de l’intégration à la française. Des types genre Zemmour qui prétendent que ce fut une immigration simple et réussie parce qu’ils étaient catholiques, parce qu’on avait une culture commune… Or non, l’histoire n’est pas celle-là. Ces ravis de la crèche dénient la violence faite aux Italiens pour qu’ils s’assimilent. Et ce déni me met en colère.

Les musulmans d’aujourd’hui seraient donc en quelque sorte les Italiens d’hier?

Oui, c’est dans l’ordre inéluctable des choses. Eux aussi deviendront transparents, même s’il y a une grosse différence: hier, il y avait du travail. Tout le problème est là. Et puis je pense à mon père; le discours commun et xénophobe autour des immigrés, c’est « ils nous envoient leur poubelle », alors que c’est le contraire! Les gens qui partent sont souvent les plus intelligents, les plus audacieux, les plus adaptables aux situations périlleuses. Ils nous envoient leur meilleur d’eux! Les études que j’ai faites, c’est mon père qui aurait dû les faire, il avait la tête à ça, sauf que lui, ce fut le certificat et puis hop, à l’usine.

Toute votre oeuvre est habitée par ce rapport de classe, or c’est une lecture du monde qui a pratiquement disparu.

Oui, c’est une des grandes victoires du néo-libéralisme capitaliste: faire croire aux gens qu’ils n’étaient qu’eux-mêmes et que seuls eux-mêmes comptaient. En individualisant les sociétés, on a gommé cet aspect collectif qui permettait de se penser en tant que classe agissante, avec son énorme potentiel de contestation. Aujourd’hui, cette capacité à se mettre ensemble dans un but commun a presque disparu. Les jeunes pensent que la seule manière de s’en sortir, c’est de s’acheter un scooter pour livrer des pizzas. C’est pathétique. Même le mouvement des Gilets jaunes était dépourvu des outils pour se penser en tant que mouvement collectif; ils ont même résisté à toute tentative d’organisation! Même dans leur contestation, ils n’ont été que le produit de leur époque, des individus côte à côte. Ça n’a pas dépassé les ronds-points, c’est dommage, parce qu’ils pointaient une vraie problématique: des gens qui ont du travail, mais qui n’arrivent plus à vivre de leur travail. J’aurais bien aimé une mise au pas du petit con qui nous gouverne, et que je tiens pour une petite crapule.

La figure de votre père est très présente dans cette fiction à la « réalité arrangée » comme vous dites. Comme une tentative de dialogue que vous n’avez jamais eue avec lui?

Ce livre, c’est aussi pour lui rendre hommage, c’est lui qui a fait le sale boulot. Il est mort à 58 ans, au moment où je commençais à publier et où je commençais à sortir justement de la haine de mon père. Qui était vraiment un taiseux, contrairement au père de Tardi, qui lui a tout raconté. Mais je n’ai pas fait ce livre pour renouer avec lui, plutôt pour dire qui était mon père, et affirmer aussi que je suis le résultat de son sacrifice. Je suis sorti du lycée avec une conviction qui ne m’a jamais quittée: je ne voulais pas passer ma vie à la gagner, comme lui. Et lui non plus ne voulait pas ça pour moi. J’entamerai d’ailleurs le deuxième tome de Bella Ciao avec l’astuce que mon père a utilisée pour me dégoûter de l’usine: enfant, j’en avais une trouille bleue. Il m’a donc obligé à y aller, tout seul.

Bella Ciao (1/3) – Uno, Éditions Futuropolis, 136 pages. *****

Quéquette Blues (1984)

Le réveillon d’une bande de jeunes dans les années 60 à Villerupt, dans une cité ouvrière du nord-est de la France. Un de ces jeunes, c’était Baru. Après quelques récits courts dans Pilote, cette première trilogie de l’auteur, rééditée depuis en intégrale, marquera d’emblée son époque, ses lecteurs et ses pairs: on n’avait jamais vu, en bande dessinée, la vie des prolos aussi justement racontée. L’auteur ne se détournera jamais de cet engagement qui consiste à raconter le quotidien de la classe ouvrière, principale voire unique motivation pour se lancer dans la BD après des études de physique et un job de prof de gym « sous influence de Reiser, un maître qui m’a transporté: raconter ainsi la marche du monde avec des petits dessins de rien du tout, ça m’a convaincu que je pouvais moi aussi essayer ».

Les Années Spoutnik (1999)

Autre époque, autre chronique humaniste, mais toujours le même univers ouvrier: Baru remonte cette fois à ses souvenirs de 1957 dans la petite ville de Saint-Clair, non loin de Villerupt, pour raconter une guerre des boutons entre Saint-Clairiens têtes-de-chien et Boncornards têtes-de-lard. Des souvenirs d’enfance rattrapés par la réalité de l’époque: la guerre d’Algérie, les grèves, la lutte des classes… L’histoire d’un apprentissage et d’une « préparation à la réalité désenchantée du monde » qui marque à nouveau les esprits. Et cette fois en quatre tomes, là aussi réédités depuis en intégrale, à nouveau chez Casterman. Aujourd’hui, Baru « parle toujours comme un Saint-Clairien, mais qui a eu du bol ». Un Saint-Clairien qui foule régulièrement la région, comme dans Villerupt 1966, publié en 2010, cette fois chez Les Rêveurs.

L’Enragé (2004)

Baru s’est extirpé de sa cité ouvrière par la bande dessinée; dans L’Enragé, c’est par la boxe que son anti-héros Anton Witkowski se sortira de sa banlieue pourrie, et ce malgré le désaccord absolu de son père; on le voit, même dans le choix de ses fictions, la réalité de Baru n’est jamais très loin. Un goût prononcé pour les écorchés, les récits rageurs et les polars sociétaux qui lui ont aussi fait adapter en bd quelques grands classiques du néo-roman noir français, de Pierre Pelot (Pauvres zhéros) à Jean Vautrin (Canicule). L’Enragé, d’abord publié en deux tomes, puis en intégrale dans la collection Aire Libre/Dupuis, confirme aussi l’incroyable aisance graphique de ce self-made-man, qui trouve dans la boxe l’écrin parfait pour ses courbes dynamiques et ses formes en constant déséquilibre.

Bella Ciao (2020)

Baru raflera-t-il -encore!- un prix au prochain festival d’Angoulême? La simple logique voudrait que ce soit le cas, tant le premier volet (Uno) de cette nouvelle trilogie bénéficie de ses 20 albums précédents et de ses 40 ans de carrière. Quittant l’habituelle linéarité de ses récits parfois hachés de flash-back, Baru suit cette fois les méandres de la mémoire de Teodorico Martini et de son histoire familiale, voyageant dans les époques mais aussi dans les niveaux de narration: de la couleur pour ce qui relève de la pure fiction, du lavis de gris pour ce qui tient de la « réalité arrangée », du simple trait quand il s’agit cette fois de la stricte réalité. Un jeu de codes qui se retrouve aussi dans la graphie des textes. Et un auteur à la fois en totale maîtrise, et d’une totale liberté.