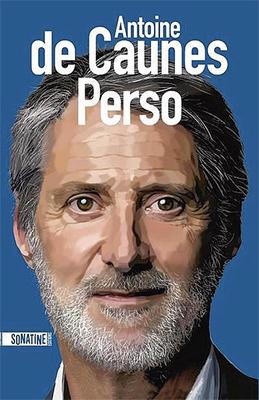

A l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Perso, Antoine de Caunes est le rédacteur en chef de Focus, cette semaine. Entretien avec l’animateur, humoriste, acteur, écrivain et réalisateur, qui se dévoile dans ce recueil savoureux de chroniques conjuguant avec humour et tendresse moments intimes, souvenirs de rencontres interlopes et figures incontournables de son panthéon personnel, de Trenet à Peter Sellers.

Ceci est la version longue de l’entretien paru dans le Focus Vif du 14 octobre 2021.

Petit rappel pour les moins de 30 ans qui n’ont plus allumé leur poste de télévision -comme on disait avant- depuis le lancement d’Instagram ou qui ne laissent jamais traîner leurs oreilles sur les ondes des radios françaises entre 16 et 17 heures: Antoine de Caunes, c’était l’idole des jeunes, le gars qui a révolutionné plusieurs fois la télévision pendant les années 80 et 90. D’abord en y imposant des émissions de rock couillues à une époque où Léon Zitrone donnait le ton (compassé). Chorus, Rapido, Les Enfants du rock… ont forgé la culture musicale de plusieurs générations. Ensuite en participant activement à ce qu’on a appelé « l’esprit Canal » à travers ses multiples avatars, plus barrés les uns que les autres. Personne, à commencer par les invités, n’a oublié les apparitions hilarantes -en solo ou avec la complicité infernale du kamikaze José Garcia- de Didier l’Embrouille ou de Ouin-Ouin dans l’émission Nulle Part Ailleurs. Un arc auquel il faut encore ajouter quelques cordes: acteur (notamment chez Tonie Marshall et chez Mocky), réalisateur (Monsieur N., Désaccord parfait…), scénariste ou présentateur à neuf reprises de la cérémonie des César, qu’il a pris un malin plaisir à sortir du coma.

Désormais moins agité, mais pas moins actif et toujours aussi facétieux et curieux, il continue de distiller ce non-sens d’inspiration anglo-saxonne au pays de la raison: sur Canal+ avec La Gaule d’Antoine, sorte de tour de France alternatif (bientôt étendu aux territoires francophones), et sur France Inter, avec son émission Popopop, talk-show perché mixant le meilleur de la pop culture. Mais son actualité du moment, c’est surtout ce recueil de souvenirs et d’anecdotes très Perso. Dans cette langue sautillante, concise et joueuse sous influence san-antoniesque, il y raconte autant son enfance à Trouville, sa relation pas toujours simple avec son père, lui-même homme de télé, qu’il rend hommage avec beaucoup de sincérité à quelques compagnons de route (Gilles Verlant, Laurent Chalumeau…) et à ses figures tutélaires (de Trenet à Chabrol en passant par Bruce Sprinsteen ou… Napoléon). Derrière l’agitateur, le clown, se cache un coeur de beurre mélancolique qui aime trop la vie pour la prendre véritablement au sérieux.

Comment est né Perso?

Le but n’a jamais été d’écrire mes mémoires ou une autobiographie déguisée. Même si en faisant la somme des chroniques il y a une histoire qui se dessine. J’ai procédé comme avec le Dictionnaire amoureux du rock, en partant d’un événement qui m’était arrivé en Grèce avec ces chiens qui se sont jetés sur moi. Cela m’a amené à une autre anecdote et, hop hop hop, quelque chose s’est déclenché. Je n’avais pas de vue d’ensemble, j’assemblais juste des histoires que j’avais envie de raconter.

Qu’avez-vous découvert sur vous-même en écrivant?

Une certaine forme de mélancolie. Mais pas de nostalgie. Un plaisir certain de faire revenir à la surface des émotions, des moments perdus, intenses tout en circonscrivant le périmètre, en prenant soin de ne jamais aller trop loin dans l’intime. Si je parle de moi, c’est par défaut.

En vous lisant, on a l’impression de vous entendre. Comment êtes-vous passé de l’oral à l’écrit?

En fait, j’ai toujours écrit. Tout ce que je fais depuis 30 ans passe par l’écrit. Ça me permet de me libérer. Je suis obsédé par la précision, la recherche du bon mot, du tempo de la phrase. Même si j’ai fait des progrès, mon langage oral est beaucoup plus maladroit et chaotique que ce que les gens voient à l’écran. J’ai commencé comme journaliste en presse écrite. Quand je me suis retrouvé devant une caméra, c’était capital de passer par l’écriture. Tout ce que je dis en télé est écrit au mot, à la virgule, à la respiration près.

On sent le plaisir du calembour et des jeux de mots. D’où ça vous vient?

D’une admiration pour Frédéric Dard, qui avait ce souci constant de jouer avec les mots, de ne pas prendre les choses au sérieux. Il pouvait digresser pendant des pages entières. J’adore le mélange de rigueur et de liberté que permet l’écriture.

J’adore le mélange de rigueur et de liberté que permet l’écriture.

Que pensez-vous de l’autofiction qui domine la production culturelle actuelle?

Ça m’énerve. Je connais bien l’autofiction puisque mon père a été marié à l’auteure Benoîte Groult, qui a publié ses journaux amoureux. Ça m’a toujours embarrassé. Je n’aime pas que tout soit déballé. Dans mon livre, j’ai une expression dont je suis fier à propos de ça: « Je suis par nature opposé à l’idée de laver son linge sale en public pour l’étendre ensuite sur le fil à sécher de la sagacité populaire. » Je préfère la réserve d’une manière générale, la réserve anglo-saxonne, le non-dit, le suggéré, la double lecture possible…

Certaines pages ont-elles été difficiles à écrire?

Oui, tout ce qui a trait à l’intime, l’histoire avec mon père… Et puis je ne déteste rien de plus que l’exhibitionnisme affectif ou sentimental. Je trouve ça indécent. C’est un exercice funambulesque parce que j’ai eu un père complexe, qui avait une idée de la paternité datant du siècle précédent, ayant lui-même perdu son père très tôt. Donc des rapports compliqués, rien d’original là-dedans, qui se sont bien résolus à la fin. Je n’ai jamais parlé de lui, je n’ai jamais raconté son histoire comme le fait de manière admirable Marc Dugain dans son livre qui vient de sortir, La Volonté.

Le rapport au père, une grosse tendance de la rentrée littéraire…

Je pense que chez les garçons il y a un truc à régler. Et aussi avec le patriarcat. Avec le mode d’appréhension du monde dans lequel on a grandi, il y a des choses à régler. Si j’ai beaucoup de reproches à titre personnel à faire à mon père, par ailleurs je l’aime. J’adore l’idée de l’homme qu’il a été. Le plus délicat était de trouver le bon équilibre et d’éviter le règlement de comptes.

Ceux qui vous connaissent à travers la télé vont sans doute être étonnés de découvrir un amateur de culture classique et d’histoire. Napoléon, Trenet… On est loin d’Eurotrash.

Je serai d’abord content que ça intéresse quelqu’un. L’important, c’est de ne pas être tout à fait là où on s’attend à vous trouver. Je porte des masques, comme sur la couverture du livre, réalisée par mon gendre Jamie Hewlett. C’est moi et en même temps quelqu’un d’un peu inquiétant.

Qu’est-ce qui vous plaît tant dans le déguisement?

On se déguise tous parce qu’on est toujours en train de jouer un rôle. Là, avec vous, je suis en train de jouer le rôle du mec qui vient défendre son bouquin, qui essaie d’avoir l’air malin et brillant. C’est toujours un rôle.

Le masque évite-t-il de vous mettre à nu?

Oui et non. On n’est jamais tout à fait soi-même. Même à la radio, en tête-à-tête avec un invité, en essayant de le mettre à l’aise, je suis aussi près que possible de moi-même, d’une sincérité désarmante, mais je suis quand même dans le rôle du mec qui est en direct à la radio en train d’interviewer quelqu’un alors que des gens nous écoutent. C’est une composition. Par exemple, Didier l’Embrouille, c’est moi. Le côté connard, bravache qui n’a pas les moyens de sa violence, qui vient faire chier tout le monde, qui est insultant, grossier. C’est une partie de moi.

Didier l’Embrouille, c’est moi.

Carrément. Comment se manifeste ce trait de caractère dans la vie de tous les jours?

Je le suis naturellement, j’ai un mauvais esprit. Et si je ne le bride pas, il m’arrive plein d’ennuis. Je m’en méfie comme de la peste. Je fais un métier qui me permet de faire passer par la bande des trucs qui sont vrais. À ceux que ça intéresse de les dénicher.

Et Languedeputte, qui balance sur tout le monde, c’est vous aussi?

Ce qui est intéressant avec ce que ce personnage, c’est que tout ce qu’il disait était vrai. Et l’invité le savait. Il le comprenait très vite. Le rire gêné de Philippe Gildas vient du fait qu’il savait aussi que c’était vrai. Du coup, ça créait toujours le malaise.

Ce serait quoi votre définition de la pop culture?

Je devrais commencer à en avoir une idée précise vu que je tourne autour depuis pas mal de temps. Je dirais que c’est un work in progress, quelque chose en mouvement permanent. Quelque chose qui n’est pas figé dans le temps comme pourrait l’être la peinture de la Renaissance italienne. La pop culture est extrêmement vivante et protéiforme. Comme disait je sais plus qui, la pop culture c’est ce qui est au départ à la marge et qui devient le centre. Par exemple, les superhéros étaient des comics pour les mômes dans les années 50 et sont devenus aujourd’hui les plus grosses franchises du cinéma. En musique, on pourrait trouver plein d’exemples aussi, comme le rap.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous ne craignez pas aujourd’hui sa récupération?

J’ai très souvent le sentiment qu’elle est abusée, dénaturée, recyclée et devenue un pur objet de marketing. En même temps, comme elle s’alimente en permanence, il y a toujours quelque chose qui vient nourrir le moloch. En musique, dans la mode, la trace de la pop culture est partout et elle continue à en laisser. Elle continue à être un terrain passionnant à travailler. J’aime aussi beaucoup l’idée que des choses alternatives puissent devenir populaires.

Vous faites de l’humour depuis vos débuts. Ne trouvez-vous pas qu’on en fait un peu trop aujourd’hui?

Trop d’humour tue l’humour. C’est presque une injonction: il faut rire. Dès que ça devient une injonction, j’ai l’envie de l’inverse, de ne pas rire. Mais ce n’est pas ma nature profonde. Je préfère qu’il y ait trop de rires que pas assez. Par exemple, la scène du stand up, c’est une éclosion permanente. Il faut faire le tri bien sûr, mais il y a une énergie comparable à celle du rock à une certaine époque.

Vous fixez-vous des limites?

Oui. Je n’aime pas blesser les gens. Je n’aime pas les mettre mal à l’aise. Quand c’est dans la convention du truc, je fonce. Comme sur un ring de boxe. Deux boxeurs ne s’en veulent pas de se mettre des pains, ils s’estiment même. Mais jamais en vous parlant là, je ne chercherai pas à vous blesser.

Je n’aime pas blesser les gens. Je n’aime pas les mettre mal à l’aise.

Qui incarne selon vous de nos jours la transgression (si elle existe encore)? En télé ou ailleurs.

Elle existe toujours. C’est juste qu’il ne faut plus la chercher aux mêmes endroits qu’avant. Elle a glissé vers l’humour justement, avec une Blanche Gardin ou un Louis C.K. À une époque on la trouvait abondamment en télé, aujourd’hui elle est plutôt sur le Net. Même s’il subsiste des poches de transgression sur le petit écran. Je pense à tout ce que fait Alex Lutz, notamment à ses parodies, ou aux séquences de Bertrand Usclat sur Canal. C’est plein d’idées transgressives.

Avez-vous toujours eu envie de faire de la télé?

Mes deux parents travaillaient à la télé. Ils ont essayé de me décourager d’en faire parce que quand j’ai commencé la télé avait déjà changé. Celle qu’ils avaient connue, dans les années 50 et 60, était un outil à fabriquer, ils faisaient tout avec trois bouts de ficelle. Tous les gens qui ont connu cette époque m’ont dit que c’était génial. La nature de la télévision a un peu changé par la suite. Le politique s’est rendu compte que c’était un médium qui allait avoir un impact terrible auprès des gens qui le consommaient et ont donc voulu mettre la main dessus. Mon père étant un insoumis avant l’heure -sauf politiquement, c’était un gaulliste convaincu-, ça a clashé très vite.

Dans le livre, vous égratignez l’esprit de sérieux qui empêche de faire des César un show à l’américaine…

On prend le cinéma très au sérieux en France. C’est un art avant d’être un divertissement. Et comme en plus il y a le respect du cérémonial, on vient aux César avec un balai dans le derrière. Alors que pour moi, ça doit être la fête du cinéma. L’idée même de comparer des films est étrange. Heureusement, le climat s’est détendu depuis 20 ans. On s’est un peu délesté du côté patrimonial qui prévalait avant. Même si le côté tribune politique qui s’est imposé ces dernières années me saoule. Je conçois qu’on profite de l’occasion pour exprimer des revendications globales, en faveur de la culture, du climat, peu importe, mais pas que la soirée soit prise en otage par des corporations pour défendre leurs intérêts particuliers. Les gens devant leurs télés ont aussi des soucis dans la vie.

Craignez-vous de porter un jour l’étiquette « has been »?

Je m’en fous. Je le suis d’ailleurs peut-être depuis longtemps. Mais le fait que vous me posiez la question me donne encore une lueur d’espoir de ne pas l’être complètement…

Vous avez croisé des monuments comme Springsteen ou Keith Richards. Y a-t-il des gens que vous auriez aimé rencontrer?

Je n’ai pas d’idole mais j’aurais tellement aimé rencontrer John Lennon. Une interview avec du temps. J’aimerais bien revoir Dylan aussi, dans de meilleures conditions. J’aime toujours reprendre avec Springsteen la conversation là où on l’a laissée la fois précédente. Je mesure à la fois le privilège que c’est et je me réjouis de cette petite relation qui s’est tissée avec le temps. Ce n’est pas de l’amitié mais de la camaraderie. J’adorerais aussi revenir sur des entretiens que j’ai eus. J’adorerais refaire McCartney. Je lui cours après depuis trois ans. Je ne lui poserais pas les mêmes questions qu’il y a dix ans. C’est comme quand vous relisez Monte-Cristo à 40 ans, vous vous dites: « Tiens, ce n’est pas le même livre que j’ai lu à 15 ans. »

Que voudriez savoir de McCartney?

Rien sur les Beatles. Tout a été dit. C’est l’individu qui m’intéresse. Lui poser les questions qu’on évite toujours de lui poser ou qu’on ne lui pose plus. Qu’est-ce que ça fait d’être Paul McCartney? De se lever dans la peau d’un mec qui s’appelle McCartney, avec tout ce qu’il a créé et inventé. Et de savoir que des millions de gens ont adhéré à votre musique, pour qui c’est devenu presque une bande originale de l’existence. Il continue d’ailleurs. Il ne s’arrêtera jamais le mec. Toujours seul dans son studio à tout faire. Ça fait 50 ans que ça dure. Je trouve ça tellement libre et aventureux.

La radio va-t-elle encore de pair avec la musique?

C’est compliqué aujourd’hui. Je n’ai jamais attendu la radio pour écouter de la musique. Comme je n’attends pas la télé pour voir des films. La musique à la radio, hors les émissions purement musicales -là vous savez ce que vous allez écouter, voire découvrir-, je ne l’attends pas. C’est une autre époque. Des plateformes comme Spotify et Deezer donnent accès à tout et leurs algorithmes font un peu le travail de défrichage qu’on faisait il y a longtemps. C’est un peu plus froid et désincarné mais moi-même, grâce à Spotify, j’ai découvert des choses que je n’aurais pu connaître qu’en lisant les journaux ou en fouillant chez les disquaires…

Vous ne le faites plus du coup?

Les journaux, non. Mais je continue à fréquenter un disquaire à Paris, Gibert sur le boulevard Saint-Michel. Une institution, c’est vraiment immense! Les vendeurs sont sans doute là depuis la disparition de Sarah Bernhardt. Ils connaissent tout, chacun dans son domaine. Les clients aussi ne sont pas les perdreaux de l’année. Les gens qui se croisent là, des habitués, viennent échanger des considérations assez pointues. J’aimais beaucoup les disquaires à Londres ou aux States à l’époque de Tower. On y trouvait des merveilles en passant un temps dingue à chercher. Ce temps-là n’existe plus.

Du coup, on n’a plus besoin de nous les passeurs…

On est des dinosaures, mais on continue de nous écouter et de nous lire.

Ma curiosité est absolument intacte. Ça doit cacher une pathologie.

Dans sa nouvelle émission, Eva Bester demande à ses invités leur kit pour affronter le monde. C’est quoi le vôtre?

Toujours le même. La curiosité absolument intacte. Ça doit cacher une pathologie. C’est infini. Et ça s’applique – en ce qui me concerne- à la fiction, au cinéma, à la littérature, à la musique, aux arts plastiques. J’ai l’impression que je suis toujours en train de fouiller sur un terrain où apparaissent sans cesse de nouvelles propositions, des choses qui alimentent cette curiosité et qui en même temps m’excitent, m’amusent, m’intéressent… Ensuite il y a le plaisir d’être un passeur, d’aider les gens à parler de leur travail, de le verbaliser. Je reste toujours épaté par les gens…

En musique, vous arrive-t-il encore d’être épaté?

Je suis moins épaté en musique. Le problème, c’est que je fais partie de cette génération qui est passée par ces années de dingues. Ces années où on avait le sentiment que la grammaire s’écrivait en même temps. Chaque jour, chaque semaine, quelque chose arrivait pour mettre l’édifice en péril. C’était excitant.

De quelle période parlez-vous?

Des années 60 à 80.

N’est-ce pas le propre de la jeunesse de penser ça?

Si, si bien sûr. Mais je pense que dans le cas de la musique, on parle de quelque chose de très objectif. On parle d’une parenthèse enchantée, d’un moment où les énergies ont convergé, un langage s’est mis en place. Et qui était une alternative à ce qui avait pu se faire avant. Après, le hip-hop est arrivé…

Vous n’avez jamais retrouvé cette énergie?

Non, pas celle que j’ai vécue physiquement. Voir les Ramones, les Who ou Bruce Springsteen sur scène, c’était des chocs, des moments d’épiphanie. Je ne suis pas en train de dire que les générations suivantes ne vivront jamais ça. Mais c’était des moments d’une intensité telle et tellement déterminants dans l’histoire de la musique qu’ils ont posé de nouveaux jalons. Dans le documentaire It Might Get Loud, Jack White demande à Jimmy Page comment il a réussi les accords et la rythmique de Kashmir. Page se met à les jouer et en face de lui, les mâchoires de White et de The Edge tombent d’admiration. Ça résume ce que je viens de raconter. Ça tient du miracle d’avoir découvert ça quand on a 15-20 ans. Cette émotion-là, je la retrouve moins.

Votre amour de la musique passe aussi par les B.O. de vos films. Comment choisissez-vous l’artiste?

Cela dépend des films mais j’aime bien travailler avec des musiciens qui n’ont pas trop l’habitude de ça. Que ce soit Steve Nieve qui signe la musique de Désaccord parfait. Ou que ce soir Monsieur N. avec Stephan Eicher, c’est toujours des gens qui n’ont pas les tics que peuvent avoir les compositeurs de musique de films. J’aime bien la fraîcheur. Vous avez remarqué comme maintenant il y a systématiquement une bande son qui vient tout surligner en permanence? Ça se retrouve beaucoup plus en télévision qu’en cinéma. Dans les séries notamment… Un peu ambiance, un peu angoisse, un peu noir, un peu joyeux. Je peux arrêter de regarder une fiction à cause de ça, tellement ça m’envahit. Le trop de musique m’envahit. Il y a d’ailleurs trop de musique partout…

Une question politique pour terminer: vu de l’extérieur, la France a l’air un peu à cran (tensions dans les banlieues, crack à Paris, brouillard politique…) Est-ce aussi votre sentiment? Et comment expliquez-vous ce climat?

La tension en France est le résultat de plusieurs facteurs: du post-confinement, d’un vrai problème d’inégalité de plus en plus criant, d’une montée du communautarisme et de la prise de conscience que les discours sur le réchauffement climatique c’était pas des conneries. Tout ça provoque une radicalisation des esprits. Sans oublier l’esprit revendicatif et querelleur des Français. Un trait de caractère qui accouche du meilleur comme du pire. Aujourd’hui, il accentue la tension ambiante.

Perso, d’Antoine de Caunes, éditions Sonatine, 416 pages. ***(*)

Merci à Cook and Book de nous avoir acceuillis.

Philippe Gildas ou Michel Denisot?

Gildas. C’est à la fois devenu un ami et un mentor. Un mentor professionnel. J’ai beaucoup appris en travaillant avec Philippe. On s’est beaucoup amusé ensemble.

Bolloré ou Zemmour?

Bolloré, évidemment. Je n’ai pas grand-chose à voir avec Zemmour et Bolloré est quand même le patron pour lequel je travaille.

Paris-Roubaix ou Tour des Flandres?

Paris-Roubaix, parce que je l’ai suivi une fois à l’arrière d’une moto. Un moment d’anthologie. Mon cul s’en souvient encore. Moi qui aime le vélo, je trouve que c’est une course extraordinaire. Mais je ne connais pas assez le Tour des Flandres.

Netflix ou MyCanal?

Pour le coup, par souci corporate et cocardier, je réponds MyCanal. Il y a des offres de séries et de créa originales que je suis prêt à défendre bec et ongles. Depuis 15 ans, ils ont sorti des trucs magistraux.

Acteur ou réalisateur ?

Réalisateur, c’est le métier ultime. Quand on réalise, on est la clé de voûte d’un système qu’il faut organiser à partir d’une matière première, le script, qui fait une centaine de pages. On va la transformer en spectacle qui va être projeté sur un grand écran avec de la lumière, de la couleur, du jeu, de la musique… Tout est là. C’est un poste absolument fascinant.

Booba ou Kanye West ?

[Il hésite] Plutôt Kanye West. Objectivement, le mec a des éclairs de génie. À chaque fois que ça m’est donné d’écouter Kanye West, je le confirme. Le mec m’agace prodigieusement mais…

Whisky ou cannabis ?

Plutôt cannabis même si je suis très méfiant parce que la drogue a sur moi le même effet qu’un slasher. Je mute.

Beatles ou Rolling Stones ?

Beatles. C’est tellement un vieux débat, une vieille querelle. J’adore les Stones mais au bout du compte, je reviens toujours aux Beatles. Paul McCartney a fait cette série sur Hulu avec Rick rubin (Paul McCartney 3,2,1, NDLR). Ils isolent des pistes des albums des Beatles. Rick demande à McCartney comment ils ont conçu tout ça. C’est absolument génial, fascinant. McCartney est un génie.

Desproges ou Coluche ?

Desproges.