Chouchou du dernier Festival de Cannes pour le vibrant Sirât, Oliver Laxe nous emmène dans une rave métaphysique dans le désert. Extatique.

Cette fois, c’est la fin, du moins est-ce la promesse de Downton Abbey: the Grand Finale, qui vient clore une aventure audiovisuelle de près de quinze ans, 52 épisodes et trois longs métrages

Un film d’aventure d’Oliver Laxe. Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy. 1h55.

La cote de Focus: 4,5/5

Il y a d’abord la perspective d’une rave-party au plus profond du désert marocain, aux confins du monde, pour ainsi dire, comme une relecture moderne de l’Eden. Et puis, il y a cette rencontre entre deux mondes radicalement opposés, entre la vie de famille banale et le milieu des «teufeurs» techno. Une réunion improbable, impossible, qui débouche pourtant sur la solidarité, l’empathie, comme les dernières bribes d’espoir d’une humanité encore capable d’aimer autrui, avant l’extinction. Car Sirât a des airs de fin du monde. Passé une première moitié assez captivante, le film bascule. Les malheurs s’abattent, le temps se dilate, le beat se condense. Et le spectateur, transcendé par la sensorialité d’Oliver Laxe, s’accroche jusqu’au bout, à la recherche, comme les personnages, d’une élévation vertigineuse par-delà la vie et la mort.

J.D.P.

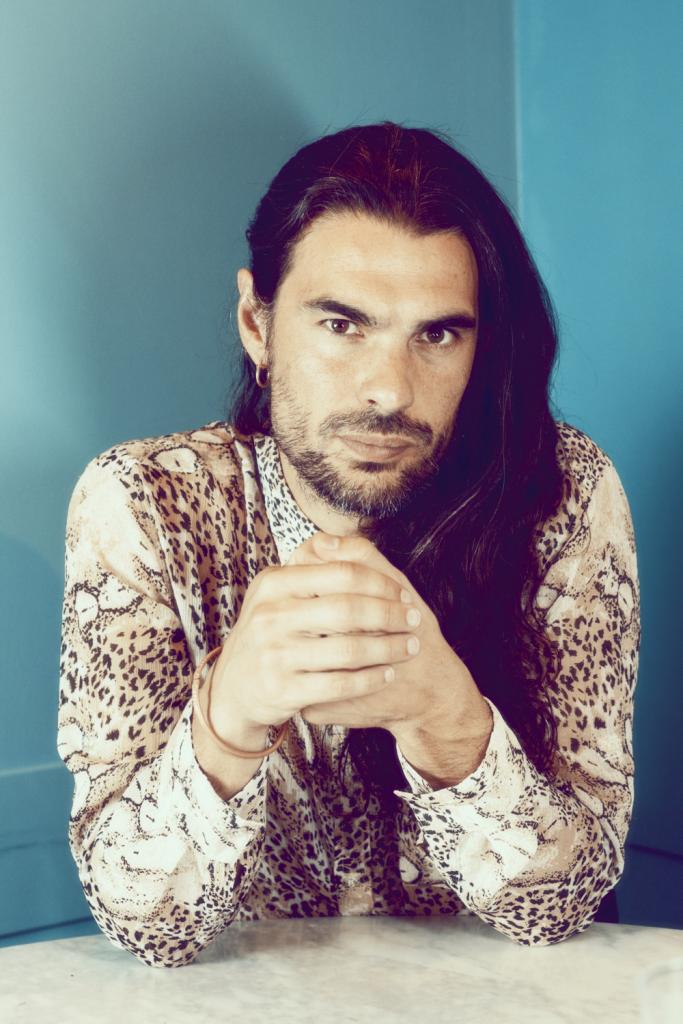

Oliver Laxe apparaît tel un colosse dont la longue crinière et la barbe fournie rappellent Jason Momoa dans Aquaman. Son quatrième film, Sirât, lauréat du prix du jury à Cannes, est un voyage assourdissant, éblouissant, qui brise les ego, au bout de la nuit et même au‑delà. La symbiose de l’image (le désert dans sa plus grande brutalité) et du son (une techno qui met à l’épreuve les subwoofers) conduit à la transe. Lors d’une «free party» au Maroc, un Espagnol accompagné de son fils recherche sa fille disparue. Lorsque les fêtards sont dispersés par la police, il suit deux camions de ravers qui s’enfoncent toujours plus loin dans le désert, vers ce qui ressemble à la fin du monde. Le titre du film est emprunté à la passerelle d’une extrême finesse qui, selon l’islam, relie l’enfer au paradis.

«L’art, le cinéma et les rêves consistent tous à repousser les limites. Je les cherche délibérément, physiquement et spirituellement. Ça rend un peu fou. C’est une forme de folie. Mais je ne peux pas faire autrement. Psychologiquement, je suis téméraire», sourit ce gentil géant.

Avez‑vous toujours eu cette témérité en vous?

Oui. Tous mes films sont audacieux . Ils expriment la manière dont je vois la vie. Pour Mimosas, j’ai bravé le désert et les montagnes du sud du Maroc. Pour mon film précédent, Fire Will Come, j’ai suivi une formation de pompier afin de pouvoir filmer au milieu d’un brasier. Je suis un junkie de l’image. Pour créer des images prégnantes, je veux tout donner. Je ne veux pas de calcul, je veux perdre le contrôle. Je veux qu’à un certain moment, le film me dépasse. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut transcender son ego. J’ai étudié la psychothérapie. Je me connais bien, moi et mes névroses. Un cinéaste se confronte sans cesse à ses démons.

Etes‑vous proche de l’univers des free parties?

Je me suis associé à plusieurs collectifs au sein du mouvement des free parties : ils voyagent pour perpétuer la véritable culture rave. A l’exception de Sergi López, tous les acteurs viennent aussi du monde de la rave. Pour les trouver, je suis passé d’une fête à l’autre. Et pour le film, nous avons nous‑mêmes monté de toutes pièces une véritable rave-party. Cela entraîne beaucoup de stress, de chaos et de problèmes. Mais c’est la seule manière de voir la vraie folie. Le seul regret, c’est que mille personnes seulement se sont présentées, au lieu des trois à quatre mille espérées.

«Je suis un junkie de l’image.»

Est‑ce encore danser pour le plaisir ? Pour certains, dans le film, cela semble presque une nécessité existentielle.

Je l’ai moi‑même vécu pendant le tournage. Notre fête a duré trois jours, mais nous n’avons filmé qu’un jour et demi. J’ai dansé, et ce n’est que lorsque j’ai soudain aperçu au loin une caméra que je me suis souvenu que j’étais en train de tourner un film. J’étais complètement bouleversé. J’avais l’impression d’avoir créé un monstre que je ne contrôlais plus. Je suis monté sur une montagne et j’ai pleuré sur ma propre folie. La fête continuait sans faiblir. J’ai éprouvé l’essence de la culture rave, et ce n’était pas la première fois. On peut pleurer, crier, tomber autant qu’on veut, mais surtout continuer de danser, encore et encore. En bas, le beat a repris. Ça m’a donné le courage de me relever et de continuer à danser. Participer à une rave, ça purifie : cela vous relie à votre vulnérabilité et à vos blessures et vous donne de l’énergie.

Vous vous dites un « junkie de l’image ». Quelles images sont à l’origine de Sirât?

Le train aux wagons ouverts qui serpente à travers le désert. Des camions qui fendent le désert. Les images fortes proviennent de l’inconscient: le vôtre, mais aussi le collectif. L’art consiste à les maintenir en vie. Les films prennent tellement de temps que les images sont souvent déjà mortes avant même qu’on ne les filme. J’essaie de l’éviter en ne les analysant pas. Si elles s’imposent, je n’y touche pas. Honnêtement, j’ai longtemps ignoré pourquoi je voulais faire Sirât. Pourquoi voudrait‑on filmer au milieu d’une foule dansante pleine de personnes droguées ? Cherchais‑je le sensationnalisme ?

Avez-vous trouvé la réponse?

Non, nous brossons le portrait de l’être humain d’aujourd’hui. Un être qui aspire à la transcendance et au changement, mais qui en est tout simplement incapable. Je trouve cela beau et bouleversant. Les interprétations contradictoires de mon film me fascinent au plus haut point. Les uns voient dans Sirât une immersion dans le désespoir pur. D’autres y voient une invitation à continuer d’espérer.

Le film devient progressivement d’un noir d’encre, mais vous ne croyez pas à la fin du monde. N’est‑ce pas?

Je suis soufi (NDLR: courant mystique de l’islam). Nous vivons une époque sombre et déstabilisante. Mais je ne voudrais vivre à aucune autre époque. J’appartiens à une génération qui, dans sa majorité, ne croit plus à l’idée d’un progrès éternel. J’estime que l’être humain, même avec les meilleures intentions, n’est pas capable d’apporter lui‑même les changements nécessaires dans des domaines cruciaux comme le climat, l’épuisement des richesses naturelles ou la politique mondiale. Je crois que la vie mettra l’humanité au pied du mur. Nous n’aurons pas d’autre choix que de changer si nous voulons survivre. Je crois aussi que tout arrive pour une raison. Chaque feuille qui tombe d’un arbre tombe pour une raison. Dans le film, les gens touchent le fond, le pire imaginable, mais ils survivent et en ressortent peut‑être même purifiés. Un point de rupture peut nous remettre en mouvement. Dans la bonne direction. Nos sociétés ont terriblement peur de la mort. Nous ne lui accordons plus de place. Mais elle est inhérente à la vie et n’en constitue pas l’aboutissement.

Spectacle, camions, aventure dans un paysage mythique. Peut-on dire que Sirât a quelque chose de Mad Max, de Sorcerer et du Salaire de la peur?

Certainement. J’en suis même heureux. Le lien existe. Nous travaillons avec des archétypes, et le désert se prête aux récits mythiques. Je conçois le cinéma comme un mélange de haute culture et de culture populaire. Sirât regorge de références au cinéma. J’espère toucher un large public. Je ne veux pas faire des films hermétiques pour un public de niche. La différence avec Mad Max, c’est qu’il y a davantage de place pour la spiritualité et la mystique, et que le contexte n’est pas postapocalyptique mais bien préapocalyptique.

Un formidable argument de vente, c’est l’union du beat et de l’image. Quel a été l’apport du musicien électronique Kangding Ray?

Je voulais que la musique devienne image et que l’image devienne musique. Je pense aussi en termes musicaux quand je conçois les séquences. La collaboration avec David Letellier (NDLR: le vrai nom de Kangding Ray) a été profonde. L’essentiel était que la musique évolue avec le film et, comme les paysages, se désintègre. Nous commençons très énergiquement: trash, sombre, terrestre, avec beaucoup de kicks et une couche psychédélique. Mais cela évolue vers quelque chose de tribal, d’abstrait, d’éthéré et d’ésotérique. L’idée était de se fondre à la fin dans une musique sacrée. La musique électronique peut supporter cette tension. Je connais peu de choses à la physique des ondes sonores, mais on sent bien que les seules vibrations de la musique électronique influencent un être humain.

Vous voyez les choses d’une ambition incroyable.

Oui. Je suis moi‑même épris du cinéma métaphysique d’Andreï Tarkovski, de Robert Bresson, d’Apichatpong Weerasethakul ou de David Lynch. Je suis un cinéaste qui veut, humblement, convoquer le mystère du monde. Sonder la source d’où tout provient. La musique y joue un rôle très important. David Letellier et moi nous sommes stimulés mutuellement: essayons d’évoquer à quoi ressemble le son de l’univers. A quoi ressemblent les anges. Le spectateur n’a pas besoin de le comprendre nécessairement, mais je veux en effet découvrir le mystère de la vie, et aussi le mystère de cette sorte de caisse en bois noir autour d’un subwoofer. Ou est‑ce la même chose?

Entretien Niels Ruëll

Quatre films de rave avant Sirât

Nowhere, de Gregg Araki (1997)

Nowhere, de Gregg Araki.

Impossible de parler de rave cinématographiques sans convoquer le maître incontesté du genre: Gregg Araki. Avec Nowhere, le cinéaste queer décoince largement le teen movie à l’américaine en dressant un portrait littéralement shooté à l’ecsta d’une jeunesse tiraillée entre questionnements existentiels et pulsions libidineuses incontrôlables. A la recherche d’une idylle romantique absolue, le jeune Dark Smith (James Duval, halluciné et hallucinant) plonge dans les recoins d’une intrigue aux confins du film noir et de la science-fiction, où la musique techno et la drogue jouent un rôle déterminant. Une pure folie, dont les excès ne seront supplantés que par le film suivant d’Araki: The Doom Generation.

Human Traffic, de Justin Kerrigan (1999)

Nowhere, de Gregg Araki.

Sorti trois ans après Trainspotting, Human Traffic constitue un autre de ces repères générationnels emblématiques des années 1990. Mais là où Trainspotting mettait en garde le public sur les dangers de l’overdose, le film de Justin Kerrigan assume de glorifier les psychotropes, surtout lorsqu’ils permettent de s’évader d’un quotidien rythmé par le métro-boulot-dodo. Avec une intrigue sans queue ni tête mais une justesse de tous les instants, Human Traffic capture le quotidien de jeunes travailleurs qui transfigurent leurs névroses grâce à la musique électro et quelques pilules bien choisies.

Matrix Reloaded, de Lana et Lilly Wachowski (2003)

Nowhere, de Gregg Araki.

Matrix dans ce top? Oui! Outre ses morceaux d’action dantesques, le second opus de la saga est resté célèbre pour une impressionnante séquence de rave où les habitants de Zion communient sous une musique techno d’inspiration tribale. Montée en parallèle de la scène de sexe entre Neo et Trinity, ce long segment dansé dévoile un peuple vivant, en quête de sens et de cohésion, alors que l’humanité est menacée par les machines. Une étonnante parenthèse au sein d’un blockbuster d’action, qui permet d’entrevoir toute la puissance sensorielle de la mise en scène des Wachowski.

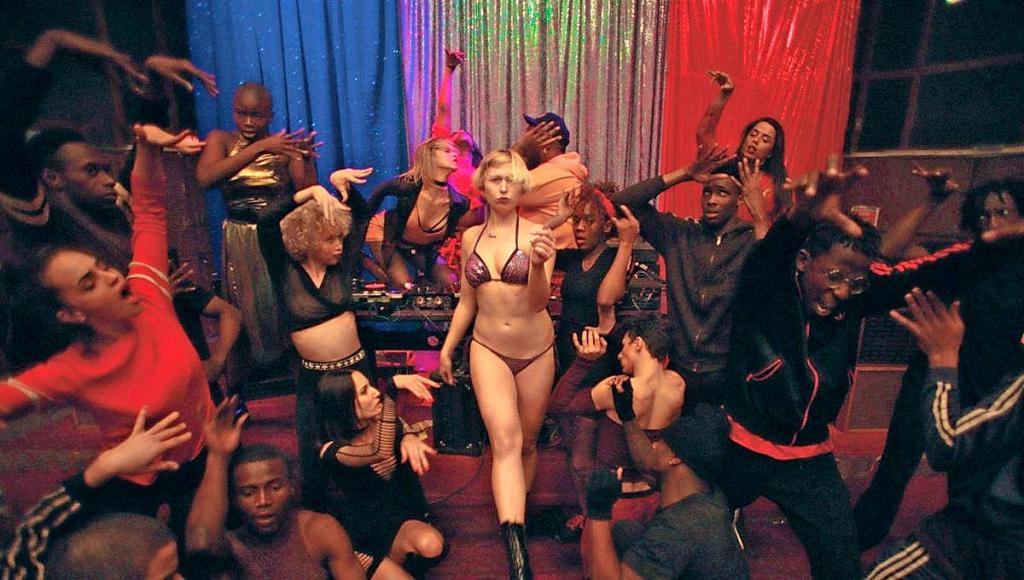

Climax, de Gaspar Noé (2018)

Nowhere, de Gregg Araki.

Si les rave-partys sont fréquemment décrites comme des espaces d’harmonie collective, propices à l’escapisme et à la reconnexion avec autrui, certains cinéastes n’ont pas hésité à explorer leur côté obscur. C’est le cas de Gaspar Noé avec Climax, qui raconte comment une soirée dansante se mue en cauchemar psychédélique alors qu’un inconnu ajoute du LSD dans la sangria. Situé en 1996, l’année de la mort de François Mitterrand, le long métrage tisse une métaphore de l’échec du vivre-ensemble, comme une prémonition nihiliste de ce que deviendrait la France des années 2000. Une expérience sensorielle extrême qui risque de couper l’envie de taper du pied.

J.D.P.

Les autres films de cette semaine

Miroirs n° 3

Un drame de Christian Petzold. Avec Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt.

La cote de Focus: 3,5/5

Une famille bouleversée par l’arrivée d’une jeune femme.

Lorsque Betty (Barbara Auer), bourgeoise de province, recueille Laura (Paula Beer), jeune pianiste berlinoise rescapée d’un violent accident, on croit voir les prémices d’un thriller. Pourquoi Betty est-elle si prévenante et attentionnée envers Laura, une parfaite inconnue? Et pourquoi Laura s’obstine-t-elle à rester chez Betty, alors même qu’elle pourrait sans tarder rejoindre la capitale et retrouver sa vie d’avant? Entre les deux femmes se noue une sorte d’affection réciproque, de tendresse ineffable. Alors que le récit lève peu à peu le voile sur le mystère de cette étonnante relation, Miroirs n°3 déjoue les attendus du genre et construit un suspens qui débouche sur l’empathie et la bienveillance. Une nouvelle preuve que Christian Petzold demeure l’un des cinéastes les plus singuliers de ces dernières années.

J.D.P.

Downton Abbey: the Grand Finale

Un drame historique de Simon Curtis. Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael. 2h03.

La cote de Focus: 1,5/5

Une famille bouleversée par l’arrivée d’une jeune femme.

Cette fois, c’est la fin, du moins est-ce la promesse de Downton Abbey: the Grand Finale, qui vient clore une aventure audiovisuelle de près de quinze ans, 52 épisodes et trois longs métrages qui dépeignent la vie quotidienne d’une famille d’aristocrates et leurs domestiques au début du XXe siècle, dressant le portrait d’une Angleterre à bout de souffle, à l’aube de grands bouleversements. Du drame historique bon teint, saupoudré d’intrigues amoureuses feuilletonesques, pas nécessairement désagréable, mais qui ne questionne pas tant que ça les inégalités de classe pourtant affichées par l’architecture même du domaine, les maîtres en haut, les serviteurs en bas. Ce troisième film, situé en 1930, voudrait laisser croire que ces inégalités sont sur le point d’être résorbées, en offrant à une poignée de serviteurs une retraite digne, et en invitant, folle audace, l’un d’entre eux désormais adopté par le monde des arts à changer d’étage. Evidemment, la fiction n’est pas responsable des caractéristiques politico-sociétales du monde qu’elle dépeint. Mais elle choisit l’angle sous lequel elle le fait, et avec quelle bienveillance. Aussi peut-on s’agacer de constater que la grande héroïne de ce dernier opus est Lady Mary, dont on salue la résilience, osant s’afficher en société alors qu’elle est divorcée tout en assumant sa charge d’héritière. Et que les principaux soucis sont ceux de la «vieille» génération, hésitante à passer la main, ou empêtrée dans les turpitudes de la crise boursière de 1929. Les personnages de serviteurs, eux, évoquent une fidèle figuration (ils étaient mieux traités dans la série). On s’étonnera (ou pas) que les quelques rebondissements de l’intrigue évoquent le soap opera, et que la mise en scène relève aussi ostensiblement de la forme sérielle. On en conclura que peut-être, Downton Abbey a fait son temps.

A.E.

The Conjuring 4: L’heure du jugement

Un film d’horreur de Michael Chaves. Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson. 2h16.

La cote de Focus: 2/5

Une famille bouleversée par l’arrivée d’une jeune femme.

Avec dix films (incluant les spin-off Annabelle et La Nonne) et plus de deux milliards de recettes au box-office, The Conjuring a été tout simplement la franchise horrifique la plus lucrative de cette dernière décennie. Si les deux premiers volets réalisés par James Wan avaient réussi à convaincre par leur virtuosité technique et quelques beaux morceaux d’épouvante, la saga s’est par la suite égarée dans ses propres clichés, jusqu’à sombrer dans l’autoparodie. Ce quatrième (et visiblement dernier) opus n’échappe pas à la règle. Si l’on sent que Michael Chaves tente de gonfler les enjeux émotionnels en incluant cette fois Judy, la fille des Warren, au cœur de l’intrigue, le film n’évite pas le festival de clichés, désormais seul horizon de la saga. Sursauts outranciers, crissements intempestifs de violons et éloges des valeurs familiales (et catholiques) sont au programme de des deux longues heures de métrage, qui se concluent d’ailleurs par un happy end dégoulinant de bons sentiments. Autant dire que pour l’effroi, on passera notre chemin.

J.D.P.