Deux ans après Viens je t’emmène, le génial cinéaste aveyronnais Alain Guiraudie s’inspire à nouveau de son propre roman Rabalaïre pour un réjouissant Miséricorde, polar champêtre où le désir, pluriel et imprévisible, pousse comme des champignons dans un sous-bois.

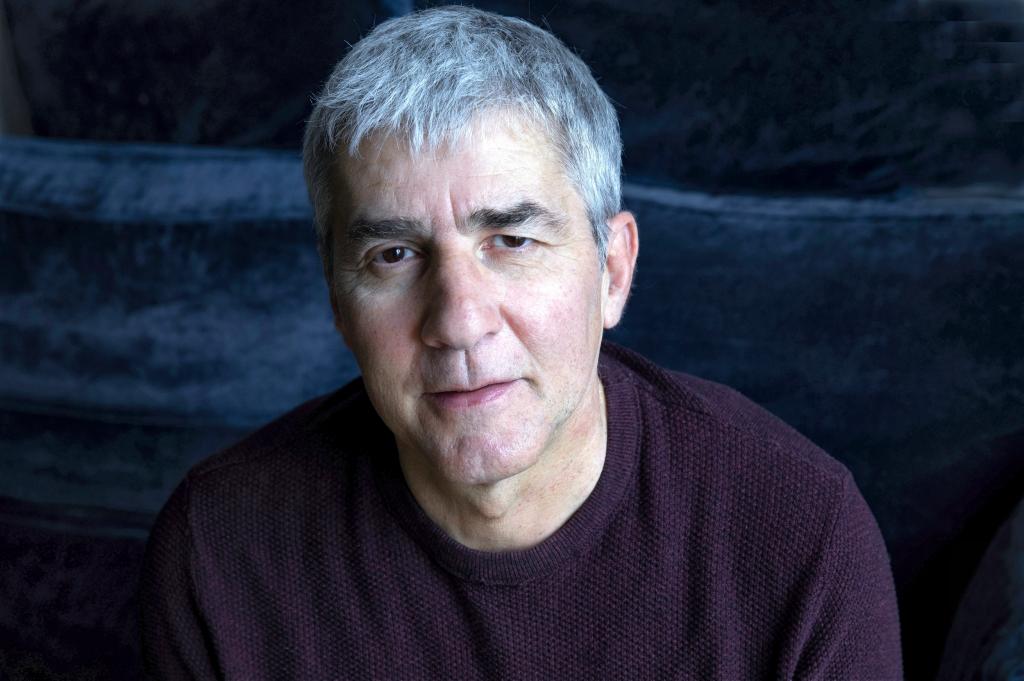

Aussi singulier que puisse être son univers, Alain Guiraudie (Le Roi de l’évasion, L’Inconnu du lac, Rester vertical) s’inscrit en France dans une longue tradition de cinéastes-écrivains, pour qui la frontière a toujours été perméable entre le 7e art et la littérature (de Marcel Pagnol à Christophe Honoré en passant par Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet ou Catherine Breillat, pour n’en citer qu’une poignée). Chez lui, l’inspiration circule comme le désir: de ses films à ses livres, de ses livres à ses films. Ainsi, son nouveau et réjouissant Miséricorde, où le retour d’un jeune homme dans son village natal sème le trouble, est son deuxième long métrage à adapter des éléments déjà présents dans son roman Rabalaïre (2021), chef-d’œuvre halluciné de plus de 1000 pages. Nous avons longuement rencontré le réalisateur, homme généreux et passionnant, par ailleurs photographe à ses heures, lors du récent festival de Gand.

Vos deux derniers longs métrages dérivent de votre roman Rabalaïre. Comment s’articule chez vous ce rapport entre littérature et cinéma?

J’écris énormément. Et mes films sont souvent partis de romans que je n’ai pas terminés. Ou que j’ai terminés mais que je n’ai pas publiés. Mais là, depuis une dizaine d’années, et la publication de mon premier roman, Ici commence la nuit, j’ai le sentiment d’avoir vraiment trouvé ma façon d’écrire, mon style. J’ai trouvé ma forme littéraire. Et j’en suis content. Donc je publie des romans. Il y a deux ans, le scénario de Viens je t’emmène résultait en fait d’une pause que j’avais faite durant l’écriture de Rabalaïre. J’y développais de manière autonome des personnages et des situations en germe dans le livre. Pour Miséricorde, c’est différent. J’ai écrit le film après la publication de Rabalaïre. Il y a donc là davantage de points communs entre le film et le bouquin, même si les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes, ils ne portent d’ailleurs pas les mêmes noms d’un médium à l’autre. La grande différence entre la littérature et le cinéma c’est que dans le second il y a quelque chose qui s’incarne. Les personnages s’incarnent physiquement. Les comédiens apportent énormément dans la construction des personnages à l’écran. Dans mes romans, il y a quelque chose de beaucoup plus diffus et indéterminé, notamment dans les âges ou les physiques. Récemment, Laurent Delmas m’a dit, sur France Inter: « En fait, au cinéma, vous organisez ce que vous bordélisez en littérature. » Ce n’est peut-être pas aussi simple que ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. J’aime qu’il y ait quelque chose de foisonnant dans mes livres, et je raffole des digressions. Alors que dans mes films, j’ai tendance à aller à l’essentiel. Dans mes livres, je travaille en ajoutant des choses. Et dans mes films, je travaille en retranchant. D’ailleurs, je dois dire que, à la base, je me suis mis à écrire sérieusement un roman, en y croyant à fond, par frustration cinématographique. C’est-à-dire à un moment où j’en avais marre de devoir constamment resserrer les choses au cinéma et de devoir composer avec des contingences réelles. Mais j’aime que les deux se répondent chez moi. En effet, si certains de mes films dérivent de mes romans, mes livres sont aussi nourris de mes films. Je redéveloppe ainsi parfois en écrivant des choses que j’ai déjà filmées des années auparavant. C’est l’occasion de revenir sur des motifs mais différemment, ou en les approfondissant.

Votre style littéraire a un côté très pulsionnel. Il y a quelque chose qui se déverse dans votre écriture…

Oui, il y a quelque chose de très hémorragique dans mon écriture littéraire, qui touche aussi beaucoup à l’inconscient. J’écris vraiment très rapidement. Je n’écris pas beaucoup chaque jour. Mais quand j’écris, ça y va. Je ne suis pas du genre à souffrir en attendant que ça vienne. Bret Easton Ellis disait qu’il avait l’impression d’avoir été un autre homme en écrivant American Psycho, et c’est un sentiment que je partage à chaque fois. L’écriture me met dans un drôle d’état. Un état second, quelque chose de l’ordre de la transe. Et honnêtement parfois après je me relis, et il y a des passages où je ne comprends même pas ce que j’ai voulu dire. Et tout ça sans alcool ni champignons ni acides (sourire). Il faut donc quand même un peu retravailler ensuite, mais tout en gardant l’esprit du premier jet. C’est très important pour moi.

Miséricorde est un film particulièrement travaillé par la notion de désir, qui circule de manière parfois étonnante entre les personnages. Comme l’ultime film de Luis Buñuel, il aurait au fond pu s’appeler Cet obscur objet du désir…

Le grand moteur d’un film tient à son mystère. Et le désir reste pour moi un des plus grands mystères de la vie. Donc forcément ça se retrouve dans mon cinéma. Dans Miséricorde, je brasse des fantasmes qui me sont très personnels mais qui peuvent parler à d’autres. Comme ce fantasme de l’adolescent qui a un crush pour le père ou la mère de son meilleur copain, par exemple. J’aime brasser des choses très intimes à travers des personnages aux intentions troubles, et donc qui permettent aussi au spectateur de s’engouffrer dans l’histoire avec ses propres fantasmes. Miséricorde est un film à trous. Toutes les clés ne sont pas livrées. Buñuel a été un cinéaste très important pour moi, donc le rapprochement me fait forcément plaisir. Je suis moins fan de sa période française tardive, même s’il y a des choses qui me plaisent aussi beaucoup. Mais j’aime surtout ses débuts, avec un réalisme social qui est présent mais qui peut toujours être tordu.

Face au désir, la mort est aussi très présente dans le film, dans toute sa trivialité, son caractère presque imminent.

On a beaucoup parlé d’Eros et de Thanatos à propos de mon cinéma à l’époque de L’Inconnu du lac. Et c’était assumé. Je citais même cette phrase de Bataille: « L’érotisme, c’est l’approbation de la vie jusque dans la mort. » Je ne suis pas sûr de comprendre complètement cette phrase, mais quand même elle me parle (sourire). Dans Miséricorde, la tension, y compris érotique, vient notamment de l’idée que la mort peut venir à tout moment. J’ai aussi redécouvert récemment l’érotisme de la religion catholique, qui existe pourtant avant tout pour répondre à une angoisse de la mort. Cet érotisme de la religion s’incarne notamment, dans Miséricorde comme dans Rabalaïre, à travers le personnage du curé. C’est aussi l’idée qu’on mange le corps du Christ, qu’on boit son sang, qu’il est toujours dénudé dans les représentations…

Il était une fois…

Il y a quelque chose de l’univers des contes dans Miséricorde, avec cette forêt automnale, ces champignons un peu magiques, un personnage assez ogresque. Mais il y a aussi quelque chose de la mythologie, et en tout cas de très œdipien, dans le film.

Euripide est clairement l’une des grandes influences du film. Mais les contes sont en effet très importants pour moi aussi. J’aime leur côté intemporel et leur capacité à agglomérer toutes les angoisses de l’inconscient collectif dans une histoire assez simple et limpide, et en même temps parfois très improbable. Moi je m’acharne souvent à tenter de rendre l’improbable possible et crédible dans mon travail. J’aime transcender le réel, le réinventer. Parce que j’ai quand même du mal à me faire au réel tel qu’il est. J’aime y puiser mon inspiration mais pour en faire autre chose. Je ne suis pas un grand fan de François Truffaut, mais je crois que c’est lui qui disait que le cinéma ce n’est pas la réalité, ce n’est pas le rêve, mais c’est un territoire entre les deux. J’aime beaucoup cette idée.

Les contes ont souvent une morale, or vos films ont plutôt tendance à lui tordre le cou, à la morale.

J’aime remettre en question la morale en vigueur, oui. Qu’est-ce qu’une faute? Qu’est-ce qu’un coupable? J’aime bien interroger tout ça. Et j’évite toujours de terminer mes films sur une morale finale, en tout cas. D’ailleurs je les arrête souvent un peu avant la fin, je les coupe en plein élan, sans qu’on sache toujours très bien ce qui va se passer derrière. J’aime que plein de choses restent possibles après la fin. Je ne veux pas fermer le film.

Votre œuvre est très inscrite dans une certaine ruralité française. On y trouve une tension entre la ville et la campagne, mais vos histoires se déroulent souvent loin des grandes agglomérations…

Moi je viens d’un monde très rural, de la campagne, et j’ai toujours eu envie d’en parler. Très tôt, j’ai déploré que le cinéma français soit essentiellement un cinéma urbain et d’intérieur. À part Renoir et Pagnol, je ne connais en effet pas beaucoup de réalisateurs importants dans l’Histoire du cinéma hexagonal qui aient vraiment aimé aller mettre le nez dehors. Mais aujourd’hui, les choses changent. Les films français vont de plus en plus voir ce qui se passe à la campagne. Il y a quelque chose de plus décomplexé par rapport à ça. C’est sans doute lié à une certaine démocratisation du cinéma. Et c’est intéressant. On m’a dit un jour que, dans mes films, la ville était vécue comme un enfer et la campagne comme le paradis. Je crois que c’est un peu plus compliqué que ça, mais disons que quand mes personnages s’aventurent en ville c’est vrai que bien souvent ça se passe mal (sourire). J’ai eu des projets de films fondamentalement urbains, mais je n’ai jamais pu les amener au bout. Il y a un vrai désir de campagne chez moi, c’est vrai. Et ça tient sans doute aussi à mon amour du conte. En ville, l’époque est trop marquée. J’aime les choses plus indécises.

Venant d’une famille d’agriculteurs dans l’Aveyron, qu’est-ce qui vous a amené, à l’origine, vers le cinéma?

Mon amour du cinéma, il a commencé très jeune. Et via la télévision. Je me souviens que, vers onze-douze ans, j’avais très envie de regarder un film chaque soir à la télévision. Et bon, c’étaient des péplums, des westerns, des films noirs ou de cape et d’épée. Mon désir premier de faire du cinéma, il vient de là. Et j’ai envie de dire qu’il vient de Tintin, aussi. Hergé, en effet, a été très important pour moi. Quand je relis ses bandes dessinées aujourd’hui, je trouve toujours qu’il y a quelque chose de très cinématographique chez lui. Dans sa façon de découper, mais même dans le principe de la ligne claire, en fait. Au fil de l’adolescence, je me suis éveillé à des choses plus sociales, plus politiques. Et puis il y a eu des cinéastes qui faisaient la jonction entre la réalité et le rêve qui m’ont énormément marqué. Buñuel, on en a parlé, mais je pense aussi à quelqu’un comme le Brésilien Glauber Rocha. J’ai vu Le Dieu noir et le Diable blond un jour à la télévision, et ça a été essentiel dans la concrétisation de mon désir de faire du cinéma, ce mélange entre politique et mystique.

On pourrait presque faire un lien entre les champignons de L’Étoile mystérieuse d’Hergé et ceux de votre Miséricorde…

(Il se marre) Ah ça, je n’y avais pas pensé. Non mais Hergé, c’est tellement tout un monde, où il s’appuie sur des réalités socio-politiques pour aller ailleurs. Les séquences oniriques dans Tintin, c’est génial. En trois dessins, il peut faire quelque chose d’hallucinant. Comme dans Le Crabe aux pinces d’or. C’est un sacré truc, Tintin. Moi je continue à le lire.