Dominant le paysage de Los Angeles, le panneau “Hollywood” célèbre son centième anniversaire. Retour sur la riche histoire d’un écriteau monumental ayant abondamment infusé la culture populaire.

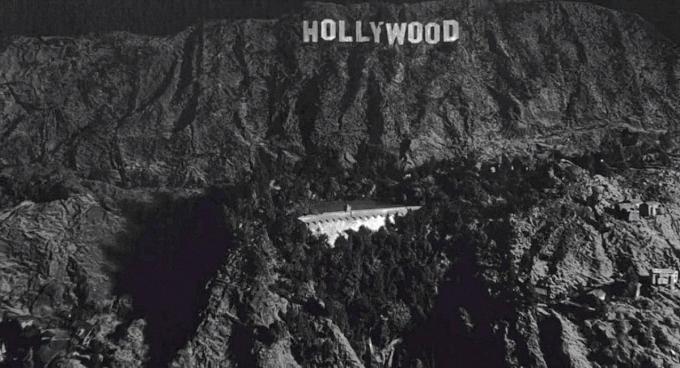

Au même titre que l’observatoire de Griffith Park, le Grauman’s Chinese Theatre, Union Station ou les étoiles du Walk of Fame sur Hollywood Boulevard, le Hollywood Sign, érigé il y a tout juste 100 ans sur le Mount Lee, est l’un des marqueurs emblématiques de la Cité des Anges. L’industrie du cinéma qui, non contente de s’y déployer, a fait de la ville l’un de ses décors privilégiés, ne pouvait bien sûr que s’en emparer, bientôt suivie par la pop culture dans son ensemble, si bien que les apparitions du panneau tous supports confondus se comptent désormais par dizaines. Rien, pourtant, ne prédestinait l’enseigne à une telle postérité: construit pour contribuer à la promotion d’un nouveau projet immobilier, le panneau “Hollywoodland”, d’un coût estimé à 21 000 dollars de 1923 et composé de lettres de 14 mètres de haut sur 9 de largeur pour une largeur totale avoisinant les 110 mètres, ne devait d’ailleurs rester en place que 18 mois. C’est sans compter sur son impact: équipé à l’origine d’ampoules électriques, l’écriteau monumental, lorsqu’il scintille pour la première fois dans le ciel de Los Angeles la nuit du 8 décembre 1923, en devient aussitôt l’un des symboles définitifs.

The Hollywood Sign Girl

Difficile d’imaginer, du haut de son siècle d’Histoire, qu’il a connu des heures sombres: laissé à l’abandon pendant une bonne partie des années 30, le Hollywood Sign en perd certaines de ses lettres. Il se voit aussi associé à l’une de ces histoires tragiques telles qu’elles abondent à Tinseltown, lorsque Peg Entwistle, une actrice de Broadway s’étant brûlée au rêve hollywoodien, se suicide en se jetant de haut du H -les tabloïds la surnommeront “The Hollywood Sign Girl”. Les forties ne seront pas plus glorieuses, le panneau étant privé de son H pendant une demi-douzaine d’années, parmi d’autres signes de décrépitude. Mais alors que sa démolition est envisagée un temps, un accord se fait, en 1949, autour de sa restauration, amputé toutefois de son “land”.

Les lettres “Hollywood” deviennent alors l’emblème de la ville et de son industrie-phare -avec parfois des détournements à la clé, comme lorsque les habitants de Los Angeles ont la surprise de se réveiller sous un “Hollyweed” géant. Un destin gravé dans le marbre (en plus du celluloïd des innombrables films en ayant reproduit le décor) lorsque le conseil municipal de Los Angeles décide, en 1973, de classer le panneau “monument historique-culturel”. Un demi-siècle plus tard, l’enseigne n’en finit plus de renaître sous l’égide du Hollywood Sign Trust: en 1978, ses lettres, fortement dégradées, seront remplacées grâce à une souscription nationale -Alice Cooper se chargera de financer la réfection de l’un des O, en hommage à Groucho Marx. Vingt-cinq ans plus tard, nouveau lifting de grande ampleur à la faveur de son 90e anniversaire, opération renouvelée il y a quelques mois pour son centenaire: le plus grand panneau publicitaire du monde le valait bien…

Les films qui ont nourri le mythe

Bugsy (1991)

Si le panneau Hollywood a multiplié les apparitions au cinéma, plus rares sont les films reprenant l’appellation Hollywoodland d’origine. Parmi ceux-là, on pointera 1941 de Steven Spielberg, où les lettres “land” sont détruites par un pilote d’avion, comme elles le seront dans The Rocketeer, de Joe Johnston; The Black Dahlia de Brian De Palma, adapté de l’écrivain angelino James Ellroy, et dont l’action se situe dans les années 40; The Artist de Michel Hazanavicius, inscrit dans le Hollywood de la fin des années 20. Sans oublier le Bugsy de Barry Levinson, histoire de situer le cadre et l’époque de cette biographie du mafieux Benjamin “Bugsy” Siegel.

Down Three Dark Streets (1954)

À compter des années 40 et 50, le film noir impose à l’écran une vision réaliste et crue de Los Angeles. Si ses rues sombres et son brouillard persistant composent le cadre naturel où s’épanouissent le vice et le crime, le genre ne peut pour autant faire l’économie de divers lieux emblématiques de la ville: le panneau Hollywood par exemple, mieux qu’un motif décoratif dans Down Three Dark Streets (L’Assassin parmi eux), film de Arnold Laven réunissant, en 1954, Broderick Crawford et Ruth Roman, le premier sous les traits d’un agent du FBI reprenant les dossiers d’un défunt collègue afin de remonter la piste de son assassin; la seconde, en victime d’un extorqueur…

The Day after Tomorrow (2004)

La tour Eiffel à Paris, Big Ben à Londres, la statue du Christ Rédempteur à Rio, la place Rouge à Moscou, la statue de la Liberté à New York, le Taj Mahal à Agra…: le cinéma catastrophe répond en général à un schéma destructeur prévisible, pulvérisant à grand renfort d’effets pyrotechniques tout ce que la planète compte de monuments emblématiques. Le Hollywood Sign ne fait pas exception à la règle, comme ici, dans The Day after Tomorrow, signé de l’un des maîtres incontestés du film catastrophique, Roland Emmerich, passant les lettres du panneau à la moulinette d’une tornade particulièrement vicieuse…

Escape from L.A. (1996)

L’excellent John Carpenter avait signé, en 1981, un Escape from New York à bien des égards visionnaire, et inscrit dans un Manhattan transformé en prison haute sécurité dont un détenu, prototype badass, doit exfiltrer le président des États-Unis, échoué là par accident. Il récidivera quinze ans plus tard en expédiant Snake Plissken/Kurt Russell à Los Angeles, isolée du reste du monde par le “Big One”, et transformée en colonie pénitentiaire. Pour un film certes inférieur à son modèle, mais dont l’horizon post-apocalyptique -l’action se situe en 2013- ne pouvait aller sans une vision du Hollywood Sign cerné par les flammes…

Ed Wood (1994)

Sans conteste l’un des plus beaux films de Tim Burton, Ed Wood, mieux qu’une biographie classique, est un hommage à Edward Wood Jr., dit Ed Wood, auteur de Plan 9 from Outer Space parmi d’autres “classiques” du cinéma Z. Si des esprits persifleurs ont pu voir en ce dernier “le plus mauvais cinéaste de l’Histoire du cinéma”, le réalisateur d’Edward Scissorhands salue pour sa part le rêveur, son amitié avec Bela Lugosi comme ses délires bricolés. Un univers qu’il introduit en ponctuant le générique d’ouverture du film sur une maquette nocturne du Los Angeles des années 50, dominée, comme il se doit, par les lettres cristallisant le fantasme de Wood -incarné ici par Johnny Depp, parfait.

Austin Powers in Goldmember (2002)

À l’instar du mont Rushmore, autre “paysage” américain iconique, le panneau Hollywood a fait l’objet de détournements multiples: dans la réalité, où il fit l’objet d’altérations momentanées, se lisant tantôt “Hollyweed”, tantôt “Holywood” parmi d’autres. Et au cinéma ou, pas plus tard que l’été dernier, le Barbie de Greta Gerwig le déclinait en un “Barbieland” on ne peut mieux de circonstance. Vingt ans plus tôt, dans le troisième volet des aventures parodiques d’Austin Powers, Austin Powers in Goldmember, le facétieux Jay Roach en faisait la grotte dissimulant le repaire de l’infâme Dr. Evil alias Mike Meyers -une autre époque, assurément.