Combinant spectacle et émotions fortes, la course automobile ne pouvait qu’inspirer les cinéastes. L’histoire du septième art est jalonnée de films la déclinant sous toutes les formes, des plus réalistes aux plus fantaisistes…

Chaque semaine de l’été, zoom sur un sport extrême vu à travers ses déclinaisons au cinéma.

C’est l’histoire d’une rencontre programmée: entre la course automobile et le cinéma, il y a concomitance pour ainsi dire, la première épreuve recensée, le raid Paris-Rouen de 1894, précédant de quelques mois à peine l’invention du cinématographe Lumière. Autant dire que l’histoire du second a accompagné celle de la première, et ce dès les premiers temps, fut-ce d’abord par des chemins quelque peu détournés, Georges Méliès signant en 1905 Le Raid Paris-Monte Carlo en automobile, avant que Roscoe « Fatty » Arbuckle ne joue les Speed Kings en 1913, et que Charlie Chaplin ne s’en vienne, un an plus tard, perturber les Kid Auto Races at Venice. Hollywood ne tarde pas, en effet, à exploiter le potentiel dramatique des sports mécaniques -un Wallace Reid bâtit ainsi sa réputation sur ses films automobiles (The Roaring Road, Double Speed, Excuse My Dust, Too Much Speed) tournés pour James Cruze ou Sam Wood au tournant des années 20.

Il faudra toutefois attendre une décennie encore pour que le genre ne gagne ses lettres de noblesse: lui-même ancien coureur automobile, Howard Hawks réalise en 1932 The Crowd Roars, l’histoire d’un pilote tentant de dissuader son jeune frère de suivre ses traces, et un film brillant par son authenticité (à tel point que les scènes de course seront reprises dans le remake qu’en tournera Lloyd Bacon en 1939, Indianapolis Speedway). Hawks repiquera à la fièvre des circuits en 1966 avec Red Line 7000. Il n’est d’ailleurs pas le seul réalisateur hollywoodien classique à s’y frotter: Clarence Brown signe en 1950 To Please a Lady, avec le duo Clark Gable-Barbara Stanwyck, tandis que Henry Hathaway trouve en Kirk Douglas le pilote à l’ambition sans limites de The Racers (1955). Année où Nicholas Ray tourne Rebel Without a Cause, certes pas un film de course automobile, ce qui ne l’empêche pas de receler la plus mythique d’entre toutes, celle opposant, de nuit, Corey Allen à James Dean, la crête d’une falaise (et la légende) en ligne de mire.

Des films de cylindrées diverses

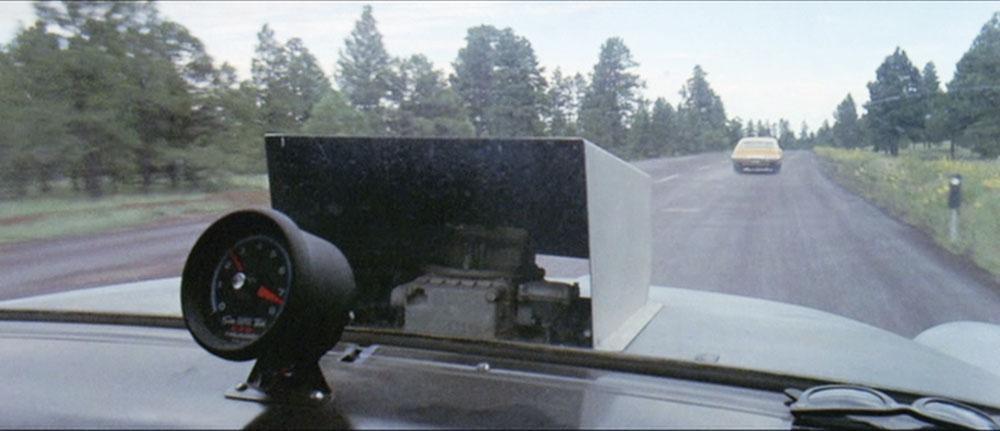

L’univers de la course, ou son fantasme, permet les variations les plus diverses. Ce dont le cinéma, américain surtout mais pas exclusivement (le cinéaste belge Ivan Govar ayant par exemple livré un Circuit de minuit partiellement tourné à Francorchamps), ne s’est pas privé. Il y en a pour tous les goûts, ou peu s’en faut: véhicules pour icônes pop (Viva Las Vegas –En quatrième vitesse, en VF-, avec Elvis Presley; Speedway, avec le King encore et Nancy Sinatra; Fireball 500 avec le tandem Frankie Avalon-Annette Funicello), all stars comedies (The Great Race de Blake Edwards, avec Tony Curtis, Jack Lemmon et Natalie Wood; Monte Carlo or Bust de Ken Annakin, avec Tony Curtis, Bourvil et Mireille Darc), séries B à Z (The Young Racers de Roger Corman; The Wild Racers de Daniel Haller; Death Race 2000 de Paul Bartel; Fast Company de David Cronenberg, dont la fascination mécanique allait trouver une expression autrement plus intéressante dans Crash…), fantaisies familiales (The Love Bug, mieux connu sous nos latitudes sous le titre Un amour de coccinelle), quête existentielle (Two Lane Blacktop de Monte Hellman), reconstitutions réalistes (Grand Prix de John Frankenheimer ou Le Mans de Lee Katzin), documentaires (Weekend of a Champion de Frank Simon et Roman Polanski) et même Palme d’or (Un homme et une femme de Claude Lelouch).

Une diversité ne s’étant pas démentie avec le temps, pas plus que le succès d’un genre qui, à défaut d’homogénéité, a réuni le couple Cruise-Kidman (Days of Thunder de Tony Scott, décrit en son temps comme un « Top Gun on Wheels« ); valu aux frères Wachowski une sortie de route (Speed Racer); engendré une franchise aussi survitaminée que bas du front ( The Fast and the Furious); inspiré à Pixar l’un de ses classiques (Cars de John Lasseter), à Asif Kapadia le portrait d’Ayrton Senna, et à Ron Howard ce qui reste peut-être son meilleur film, Rush, et l’on en passe. Comme un concentré de fureur de vivre…