Vecteurs d’acrobaties chorégraphiées ou de violence speedée, le roller et ses dérivés emmènent le cinéma sur le terrain du geste émancipateur ou de l’action séditieuse, entre fièvre disco et cauchemar dystopique.

Chaque semaine de l’été, zoom sur un sport extrême vu à travers ses déclinaisons au cinéma.

En 1760, un Belge, Jean-Joseph Merlin, inventeur hutois, fixe deux rouleaux de métal sur une plaque de bois pour pallier la frustration de ne pas pouvoir glisser sur la glace en été. Le patinage à roulettes, ou roller, est né. Mode de transport doublé d’un sport de vitesse à l’indéniable attrait visuel, il ne pouvait -à l’instar du skate- pas laisser le cinéma indifférent. Dès 1916, Charlot, le vagabond joli coeur cher à Chaplin, en exploite déjà tout le potentiel spectaculaire dans The Rink.

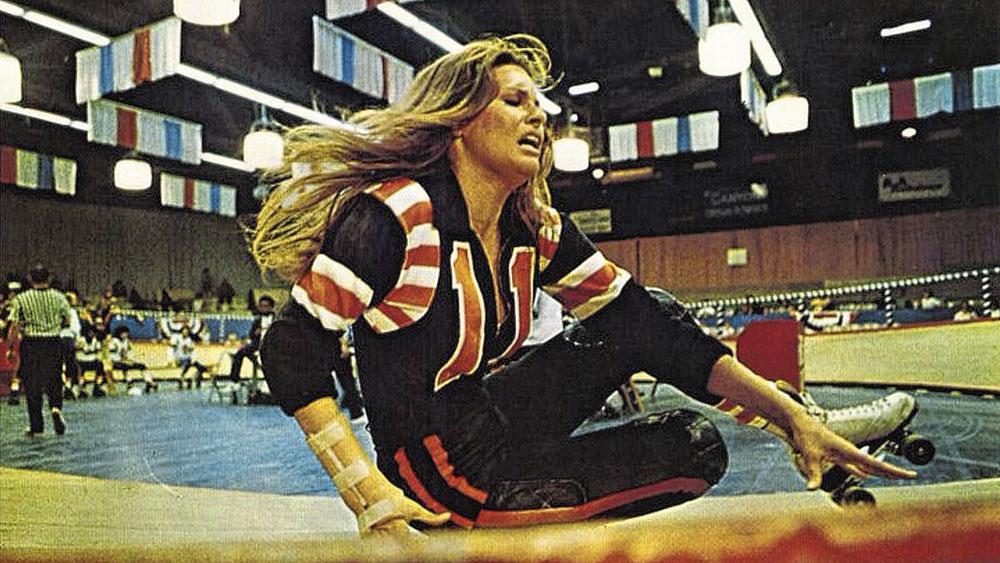

Plusieurs tendances se dessinent dans la foulée, dont celle qui s’intéresse au roller derby, ce sport d’équipe et de contact majoritairement féminin qui mixe rapidité et castagne. Sur un anneau de forme oblongue, les joueuses, chaussées de patins à quatre roues, doivent réussir à dépasser les bloqueuses adverses sans se faire balancer au sol ou projeter hors de la piste pour marquer des points. Formalisée dans l’entre-deux-guerres, la discipline connaît un engouement massif aux États-Unis et trouve le chemin des écrans. En 1949, Roller Derby Girl se voit ainsi nommé à l’Oscar du meilleur court métrage de fiction. Mais c’est surtout dans les années 60 et au début des années 70 que le roller derby, qui se professionnalise, fait fureur. Plusieurs films en témoignent avec panache, du documentaire Derby de Robert Kaylor (1971) au très mélancolique Kansas City Bomber avec Raquel Welch (1972) en passant par le plus sulfureux Unholy Rollers de Vernon Zimmerman (1972). Quelque peu délaissé les décennies suivantes, le sport fait son grand retour sous le feu des projecteurs dans une version plus moderne, punk et féministe au début des années 2000. À nouveau, le cinéma emboîte le pas. Ce sont les docus Blood on the Flat Track (2007), Brutal Beauty (2010) et Roller Life (2016), mais aussi plusieurs films de fiction dont le plus connu est évidemment le Whip It (Bliss, en VF) de Drew Barrymore avec Ellen Page (2009).

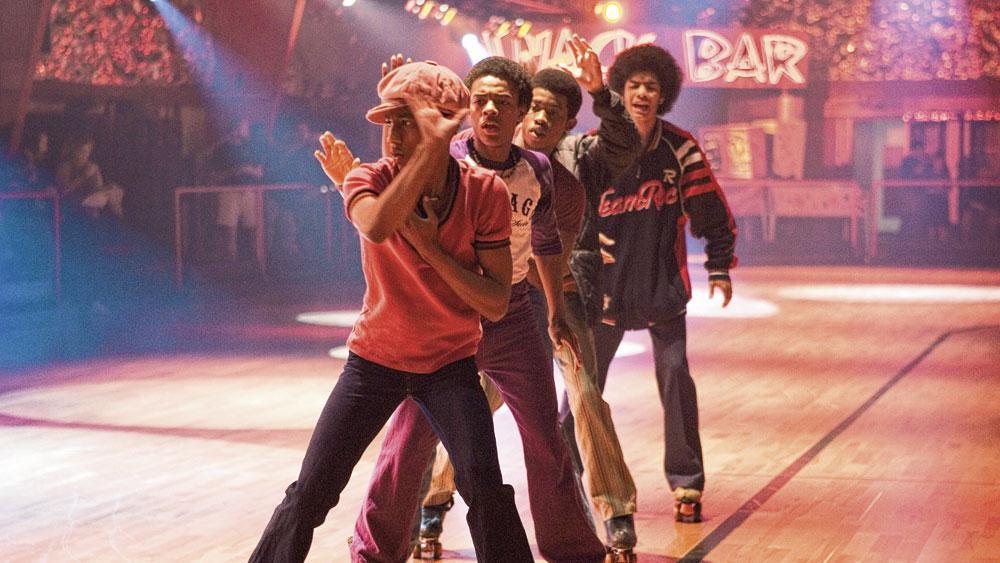

Spectaculaire toujours, mais plus du tout brutal, le roller est bien sûr également indissociable du mouvement disco ayant émergé au milieu des années 70. C’est l’invention du roller disco, discothèque où l’on vient danser en patins et faire des figures en musique. Là encore, le succès se marque surtout outre-Atlantique -à Paris, seule la boîte La Main jaune, où se joue l’une des scènes-clés de La Boum de Claude Pinoteau avec Sophie Marceau (1980), sacrifie à la tendance. Une pléthore de productions US met en scène des compétitions chorégraphiées prenant place dans ces clubs. Comme le Roller Boogie de Mark L. Lester avec Linda Blair (1979) ou encore Skatetown, U.S.A. de William A. Levey avec l’inimitable Patrick Swayze (1979). Jusqu’à l’extrême…ment kitsch. Voir, notamment, le très surnaturel Xanadu de Robert Greenwald (1980), niaiserie musicale multipliant les apparitions de la muse Olivia Newton-John jusqu’à l’ouverture d’un club géant utopique où tout le monde patine dans la joie et l’ivresse de rêver, même Gene Kelly.

Foutraque au possible, ce dernier exemple illustre pourtant à merveille une autre tendance liée au roller au cinéma: son occurrence massive dans les films fantastiques ou de science-fiction. Dans l’emblématique Rollerball de Norman Jewison (1975), couplé à l’utilisation de motos, il sert d’élément phare à la création d’un sport futuriste qui évoque un très radical roller derby mélangé avec certains aspects de football américain et de hockey sur glace. Réalisé par Rick King, avec Corey Haim et Patricia Arquette dans les rôles principaux, Prayer of the Rollerboys (1990), lui, le met à la sauce d’une SF décadente où une bande de loubards se déplaçant exclusivement en rollers, les Rollerboys, prônent un très nauséabond suprémacisme blanc. Quant à The Roller Blade Seven de Donald G. Jackson (1991), il propose un mix hautement improbable de film de ninjas sur rollers bataillant au katana et de délire post-apocalyptique passé au filtre psyché de champignons hallucinogènes. Une affaire qui roule.