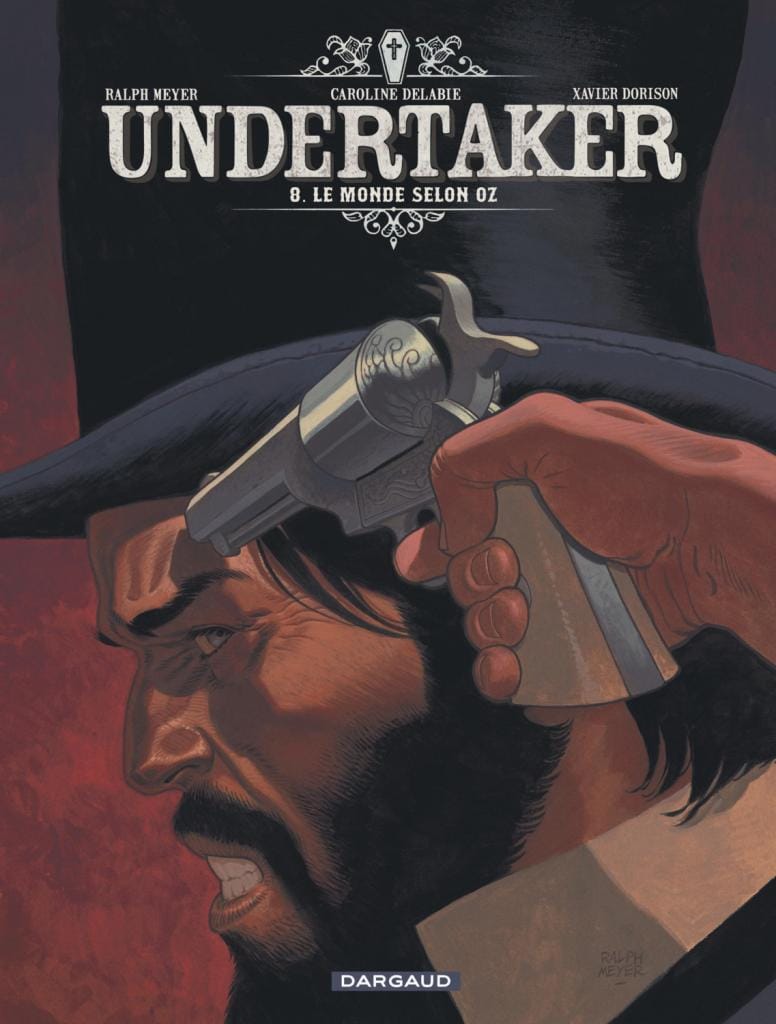

Sous l’impulsion de la série Undertaker, le genre western s’offre une nouvelle jeunesse et tend plus que jamais un miroir à l’Amérique contemporaine. Mais le succès de Trump changera-t-il la donne, et le genre en lui-même?

Le scénariste Xavier Dorison a raison de le souligner: «Quand on préparait Undertaker avec Ralph (NDLR: Ralph Meyer, dessinateur) et Caroline (NDLR: Caroline Delabie, coloriste), il y a plus de douze ans désormais, le western, en BD, n’était plus à la mode, il était même dans le creux. A part Bouncer de Boucq et Jodorowsky, il n’y avait plus grand-chose de notable. La première impulsion est venue du seul désir de Ralph de réaliser un western, avec un croque-mort pour personnage principal. Et dès qu’une œuvre de genre fédère, elle est suivie. Mais ce n’est pas la seule explication de ce retour en grâce: le western comme œuvre politique n’a jamais été aussi exploité, et n’a sans doute jamais été aussi nécessaire.»

«Nous avons imaginé Undertaker comme une chambre d’écho des problématiques contemporaines et des questions de société.»

Exploité, c’est le terme: on avait rarement vu autant de westerns franco-belges publiés dans une même rentrée, chez quasiment tous les éditeurs et dans tous les sous-genres du genre. Avec une constante: rien ne vaut un bon vieux western pour parler d’aujourd’hui, et donc de l’Amérique de Trump. Qui met pourtant le genre dans une posture délicate: «Tous les gamins des années 1970 ou 1980, quand l’Amérique était un modèle culturel et une grande puissance respectée, ont eu envie de devenir des petits Américains, des cow-boys. Mais avec ce qui se passe désormais, je ne suis plus sûr que les enfants qui naissent aujourd’hui auront encore la même envie.»

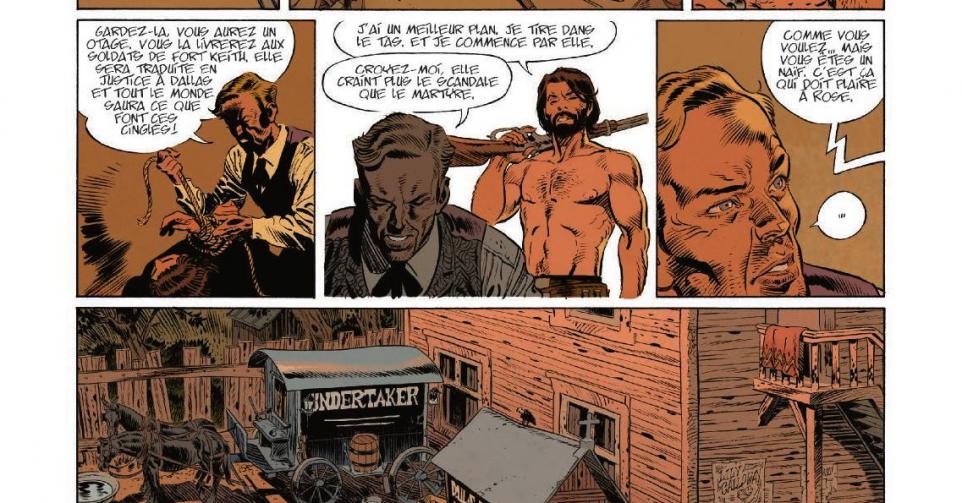

Pour l’instant, ce miroir politique tendu par le western à l’Amérique moderne continue en tout cas de jouer pleinement, en particulier dans Undertaker. Une série à ranger parmi les plus grandes en bande dessinée, et déjà parmi les classiques, que ses auteurs ont toujours imaginée comme «une chambre d’écho des problématiques contemporaines et des questions de société». Jugez plutôt: dans Le Monde selon Oz, il sera question de montée des extrémismes, de fanatisme religieux et de manipulation des masses, dans le sillage de Sister Oz, une illuminée qui veut à tout prix convaincre tout un village texan d’empêcher une femme d’avorter, quitte à assassiner le médecin qui devrait s’en charger.

«C’est effectivement, selon mes recherches, le premier western à évoquer la question de l’avortement, poursuit Xavier Dorison. Mais le vrai sujet de ce diptyque, c’est plutôt la quête du pouvoir, et la manière dont les politiques s’emparent de sujets religieux à des fins purement intéressées (NDLR: derrière Oz se cache un notable du coin, «le vrai méchant», qui souffle sur les braises et tire les ficelles). L’usage de la religion comme outil de pouvoir ne date pas de la ruée vers l’or, mais reste terriblement d’actualité: «Comme Ronald Reagan, surnommé « Mr. Condom » quand il était gouverneur de Californie, Donald Trump a eu besoin du vote des extrémistes religieux pour atteindre le pouvoir, alors que dans le fond, il s’en fout. Entendre ce pécheur parler de religion, c’est vraiment une blague!»

On notera, pour l’anecdote, que d’autres albums de la rentrée labellisés «western» font directement écho au président américain, tel Pump, qui vient de paraître aux éditions Anspach et qui narre «l’histoire d’une ascension fulgurante, où opportunisme et manipulation sont les clés du pouvoir. Sans scrupules, Ed Pump sait se rendre indispensable aux uns et éliminer ceux qui se dressent sur sa route. Son irrésistible ascension en rappelle d’autres, plus récentes.» On avait bien compris.

«Le vrai sujet de ce diptyque, c’est la quête du pouvoir, et la manière dont les politiques s’emparent de sujets religieux à des fins purement intéressées.»

Une madeleine et un mythe

Pour expliquer cet engouement pour le western qui ne se dément pas, les auteurs de Undertaker voient deux possibles explications. La première tient d’abord de la madeleine et du graphisme: «Il y a d’abord l’envie très primaire de renouer avec le plaisir de ses lectures d’enfance, explique Ralph Meyer, dont la filiation avec Giraud est patente, comme Blueberry, Comanche ou Lucky Luke. Mais aussi avec La Dernière Séance d’Eddy Mitchell (NDLR: une émission consacrée en grande partie aux films de westerns américains). Visuellement, c’est un univers fascinant. L’Ouest américain, pour nous, c’est l’exotisme pur. Et puis il y a le pur plaisir de dessiner les grands espaces, les chevaux, les atmosphères crépusculaires. J’avais vraiment envie de m’inscrire dans cette école-là.»

Xavier Dorison avance une autre explication, plus politique: «C’est un genre qui ne vient pas d’une réalité historique. Quand il apparaît au cinéma, il est directement inspiré par les dessins et les illustrations qui racontaient cette époque et servaient surtout comme outils de propagande de « l’esprit américain ». C’est un mythe, presque une mythologie ex nihilo, et avant tout iconographique. C’est comme ça que les westerns ont toujours été très forts pour raconter le monde et l’époque dans laquelle ils sont écrits ou filmés. Ce fut d’abord le récit de valeureux Américains qui devaient se débarrasser des sauvages. Puis, dès les années 1970, ce récit-là est remis en question dans des œuvres comme Little Big Man, d’Arthur Penn. Il y a douze ans, quand on a commencé cette série, le western était encore l’incarnation du mythe d’un pays qui restait malgré toutes ses fautes historiques, porteur de valeurs dans lesquelles on se retrouvait tous. Mais aujourd’hui? Le western est un genre qui vante l’idée d’un homme providentiel, capable de résoudre tous les problèmes dans des lieux très isolés. Un récit presque messianique, mais qui devient vraiment problématique quand on voit à quel point, avec Trump, l’idée de résolution par la violence, ou en dehors des lois, est redevenue une réalité! Quand on voit à quel point la solution parfois simpliste et brutale des problèmes, qui est inscrite dans la grammaire même des westerns, est redevenue d’actualité. Et nourrir ce récit, avec l’Amérique totalitariste d’aujourd’hui, je pense qu’on ne peut plus le faire. Mais c’est un vrai challenge pour les scénaristes.» Un challenge que le trio, au sommet de leur art, compte bien relever longtemps encore. Et Jonas Crow, leur croque-mort avec eux: «On resigne pour dix ans au moins!» L’Amérique aura, d’ici là, encore certainement changé de visage.

Undertaker – T.8: Le Monde selon Oz, de Ralph Meyer, Xavier Dorison et Caroline Delabie, Dargaud, 64 p.

La cote de Focus: 4/5

Hommages aux maîtres

La BD franco-belge possède un penchant indéniable pour le western. Et dès son essor, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le genre y a été omniprésent, de Jerry Spring à Buddy Longway en passant par Comanche, Mac Coy ou Jonathan Cartland, pour ne citer que les plus populaires. Deux séries mettent tout le monde d’accord et font office de totems, copiables mais rarement atteignables, tant elles furent, dans leur sous-genre respectif –humoristique pour l’un, réaliste pour l’autre– de totales réussites et d’incroyables succès populaires. On parle évidemment du Lucky Luke de Morris, créé dès 1946, puis rejoint et magnifié par Goscinny dès 1956, et de Blueberry, la saga du duo Charlier/Giraud, puis de Giraud, entamée en 1963. Des séries devenues des marques et des références depuis exploitées en tout sens, de la reprise pure et simple aux hommages et spin-off capables du pire comme, parfois, du meilleur.

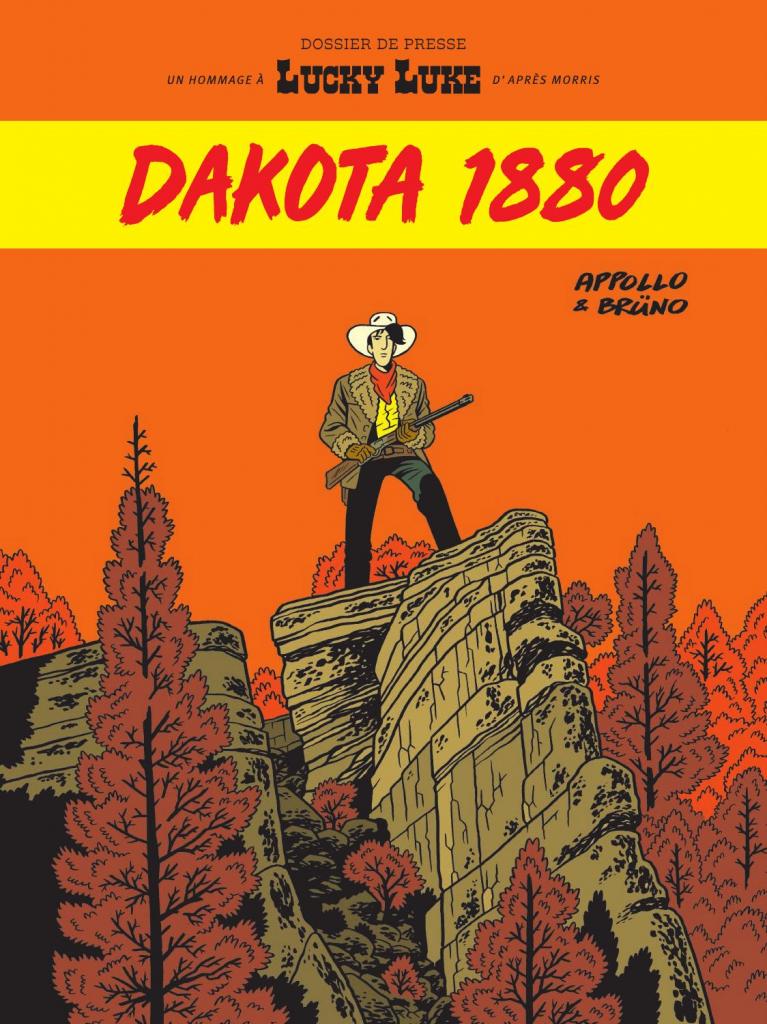

C’est ainsi qu’en attendant le deuxième volume du Blueberry de Christophe Blain, et du troisième Lucky Luke de Matthieu Bonhomme, deux autres sorties feront probablement, et à raison, l’événement BD dans les prochaines semaines. D’abord et dès la fin de ce mois, Lucky Luke aura droit à un nouvel album-hommage avec Dakota 1880, concocté par le scénariste Appollo et le dessinateur Brüno. Le duo, qui avait déjà collaboré sur l’excellent Commando colonial, se réapproprie les codes et la grammaire de Morris pour mieux les réinventer, dans ce qui s’annonce comme un pur western-polar aux tonalités beaucoup moins humoristiques que son modèle, mais, pour ce qu’on a déjà pu en lire et en voir, absolument génial, le dessin synthétique de Brüno faisant de véritables merveilles avec l’univers déjà très graphique de Morris.

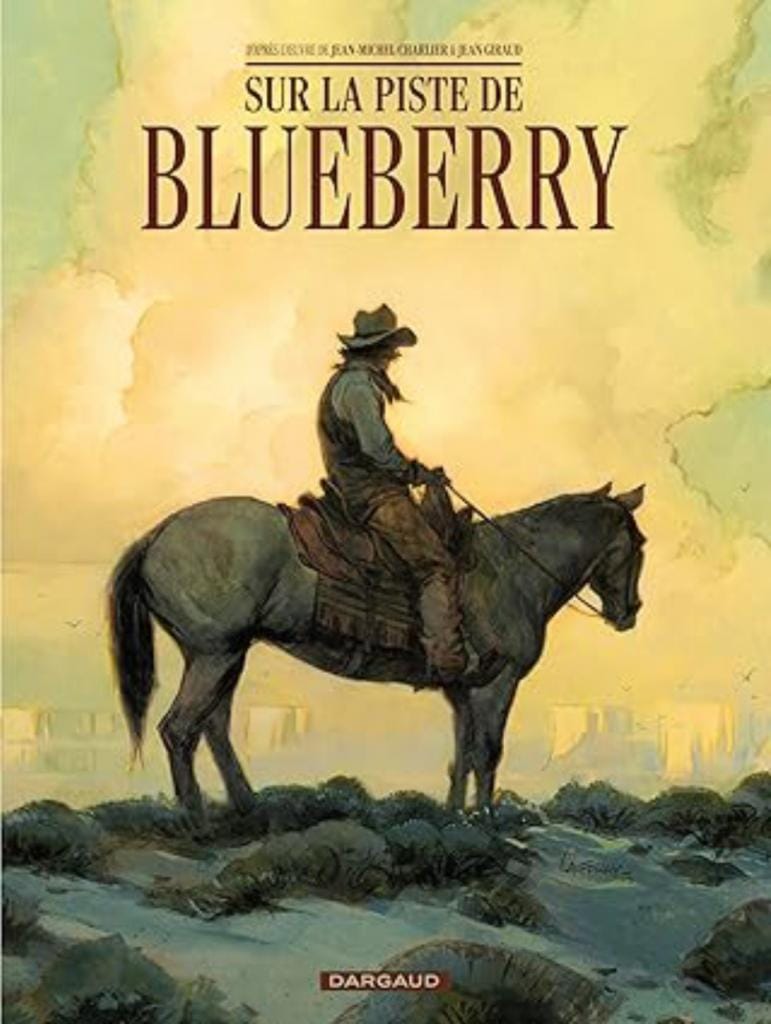

Deux semaines plus tard, ce sera au tour de Blueberry d’être remis à l’honneur, toujours chez Dargaud, dans un album collectif dans lequel la quasi-totalité de la crème de la crème des dessinateurs réalistes ou semi-réalistes d’aujourd’hui y vont d’une histoire complète: Dominique Bertail, TaDuc, Enrico Marini, Mathieu Lauffrey, Meynet, Vincent Perriot, Corentin Rouge… Beaucoup y jouent la carte parfois casse-gueule du mimétisme; d’autres, comme Thierry Martin ou Al Coutelis, poussent le curseur un peu plus loin. Mais une évidence s’impose tout de suite: sur Blueberry, on a jamais fait mieux que Giraud/Moebius.

Dakota 1880, d’Appollo et Brüno, éditions Dargaud, 64 p. (sortie le 31 octobre).

Sur la piste de Blueberry, one shot collectif, éditions Dargaud, 128 p. (sortie le 14 novembre).