Depuis toujours, les auteurs de BD aiment se regrouper pour travailler, échanger et «réseauter». Une tradition au sein de laquelle certains se structurent plus que d’autres, tel l’Atelier Mille à Saint-Gilles.

Pile devant l’entrée de leur atelier –une ancienne galerie d’art–, une plaque commémorative rappelle qui était Alfred Cluysenaar, le peintre et artiste visuel qui a donné son nom à cette petite rue de Saint-Gilles. «Peut-être qu’un jour, une autre plaque portera nos noms ou celui de l’atelier», s’amuse Léonie Bischoff, l’autrice multiprimée de Anaïs Nin et cofondatrice, avec cinq camarades, de l’Atelier Mille, installé là depuis quatre ans, mais fondé il y a quatorze ans déjà, en 2011.

Le lieu, pas très grand mais «cosy», aux murs blancs recouverts de dessins, avec son hall d’entrée, son coin cuisine, son petit espace détente et, surtout, ses petits bureaux souvent accolés les uns contre les autres, est occupé aujourd’hui par neuf auteurs et autrices, évidemment tous amis, et parfois même un peu plus. Neuf individualités, «d’abord là pour développer et travailler sur nos projets personnels, parfois communs», qui se sont trouvés assez d’atomes crochus et de respect mutuel pour partager un loyer, s’obliger à sortir de chez eux et se montrer les uns les autres leurs dessins et bandes dessinées en cours. Parmi eux, les fondateurs Léonie Bischoff, Nicolas Pitz, Monsieur Iou et Jérémie Royer, des camarades rejoints par après par Pierre Lecrenier, Inès Balegh et Anaïs Félix, puis des artistes en résidence qui ont fini par rester, telle Juliette Leyvraz-Lagnaz, qui achève doucement son premier album officiel.

Par affinité

«Le premier intérêt, c’était de ne pas être seul, souligne Léonie Bischoff. On était tous, hormis Jérémie, issus de la même promotion de Saint-Luc, en 2005. On avait tous commencé notre vie professionnelle, mais on en avait marre d’être isolés.» «On buvait ensemble un verre à l’Union (NDLR: le club de foot) et on s’est dit « il faut qu’on trouve un endroit pour sortir de chez nous, partager du matos et nos contacts« , complète Nicolas Pitz. On avait connu ça à Saint-Luc, on voulait retrouver cette dynamique, cette émulation, sans être estampillés spécialement « Saint-Luc »; quelques-uns d’entre nous sont sortis de l’Ecole de recherche graphique –l’ERG– et d’autres de Sint-Lukas. C’est d’abord une question d’affinités personnelles.»

Occupant d’abord un autre lieu à Saint-Gilles, «plus petit, avec de sérieux problèmes de chauffage», le collectif –dont Flore Balthazar ou Emilie Plateau ont fait partie un moment– s’installe rue Alfred Cluysenaar à l’hiver 2021, grâce à Pierre Lecrenier, qui habitait alors à l’étage. La petite bande se structure alors en asbl, «surtout pour avoir accès à quelques subsides de fonctionnement», mais voit sa pérennité menacée lorsque le propriétaire souhaite vendre les lieux. «On a alors eu l’idée de s’adresser au Centre belge de la bande dessinée (CBBD), qui entendait se rapprocher des artistes contemporains, et qui compte parmi ses missions la création de lieux d’accueil et de travail pour les auteurs. Le deal s’est conclu en janvier dernier: le CBBD a investi et est devenu propriétaire des lieux. On pourra donc rester ici au moins quelques années, avec pour seule obligation d’y accueillir des résidents ou de faire visiter les lieux à des partenaires du Centre.»

«On apprend beaucoup des uns des autres, on est inspiré les uns par les autres.»

Des valeurs plus qu’un style

Devenu asbl et locataire d’un lieu désormais définitivement consacré à la bande dessinée, l’Atelier Mille peut désormais voir plus grand: «Organiser des expositions, créer des fanzines et, à terme, développer notre propre structure d’autoédition pour des projets plus personnels ou expérimentaux qui ont du mal à trouver des éditeurs classiques. On n’a pas encore d’espace pour loger des artistes de passage, mais on y réfléchit.» Avec cette particularité qui les distingue d’autres ateliers, existants ou devenus légendaires (lire par ailleurs): tous s’expriment dans des styles et des écoles graphiques parfois très différents, tout en partageant un même état d’esprit.

«Il existe une affinité au départ, parfois un cursus, mais on fait tourner les bouquins, les films, on partage une culture commune», commente Nicolas Pitz. «C’est un peu cruel à dire, mais il faut un peu aimer le boulot des autres, et ne pas être mal à l’aise quand tu parles boutique, précise Léonie Bischoff. Certains ont besoin de montrer beaucoup, très vite; moi, je vais plutôt chercher une validation quand je suis vraiment contente de ce que j’ai produit. Mais on apprend beaucoup des uns des autres, on est inspiré les uns par les autres.»

Juliette Leyvraz-Lagnaz, la petite dernière, confirme et conclut: «Je crois qu’on partage surtout des valeurs communes plus qu’un style en particulier; on a tous, par exemple, une même réflexion sur la représentation de la violence ou sur le fait d’être inclusif. Et on a tous conscience, en tant qu’autrices, de notre responsabilité dans les images et les récits qu’on produit.» De quoi créer effectivement, et en nombre, des œuvres et des albums dans «un esprit Atelier Mille» que le lecteur éclairé reconnaîtra aisément malgré leurs différences.

Trois ateliers célèbres

L’Atelier Franquin (1957-1968)

C’est sans doute l’un des ateliers les plus mythiques de la BD franco-belge, à une époque où le principe consistait surtout à entourer de collaborateurs un auteur en particulier, tel le studio Hergé fondé en 1950, où tous, jamais nommés, travaillaient d’abord pour le père de Tintin. En 1957, André Franquin, occupé à la fois et entre autres sur Spirou et Fantasio pour le journal Spirou et Modeste et Pompon pour le journal Tintin, se décide à louer un petit appartement au 15 de la rue du Brésil, à Bruxelles, pour s’entourer d’une équipe de collaborateurs qui, tous, trouveront cette fois à s’exprimer personnellement. S’y croiseront et s’y succéderont des auteurs comme Roba, Jidéhem, Marcel Denis, Greg, Kiko ou Jean-Claude Fournier, pendant que d’autres tels Yvan Delporte ou Peyo y passent des heures. Un concentré assez hallucinant de talents estampillés «école de Marcinelle» qui permettra, entre autres, à Franquin de dégager du temps pour y créer le personnage de Gaston Lagaffe ou à Roba de se lancer dans les aventures de Boule et Bill, en parallèle à des récits écrits et dessinés à plusieurs mains, comme Le Boumptéryx qui sera signé du pseudonyme collectif Ley Kip. Un travail tout en émulation que Franquin a appris à apprécier dès ses premiers dessins, lorsque le grand Jijé, au sortir de la guerre, avait accueilli chez lui Franquin, Will et Morris, pour donner naissance à cette fameuse «école de Marcinelle» en réalité installée à… Waterloo.

L’Atelier des Vosges (1995-2010)

La bande dessinée française n’aurait aujourd’hui pas le même visage sans cet atelier, installé place des Vosges, à Paris, qui a vu défiler tout le gratin de ce qu’on appellera «la nouvelle bande dessinée» et qui a redéfini les contours de la BD contemporaine: Emile Bravo, Riad Sattouf, Mathieu Sapin, Lewis Trondheim, Christophe Blain, David B., Joann Sfar, Marjane Satrapi, Marc Boutavant… Un who’s who de dingue, en réalité né trois ans plus tôt dans un premier atelier commun, l’atelier Nawak, basé rue Quincampoix, dans lequel des auteurs comme Menu, Trondheim ou Sfar ont créé les bases de la maison d’édition L’Association. On pouvait y croiser aussi Emmanuel Guibert, Tronchet, Duhoo ou Thierry Robin. Mathieu Sapin et Christophe Blain continuent encore aujourd’hui et entre autres à partager le même espace de travail.

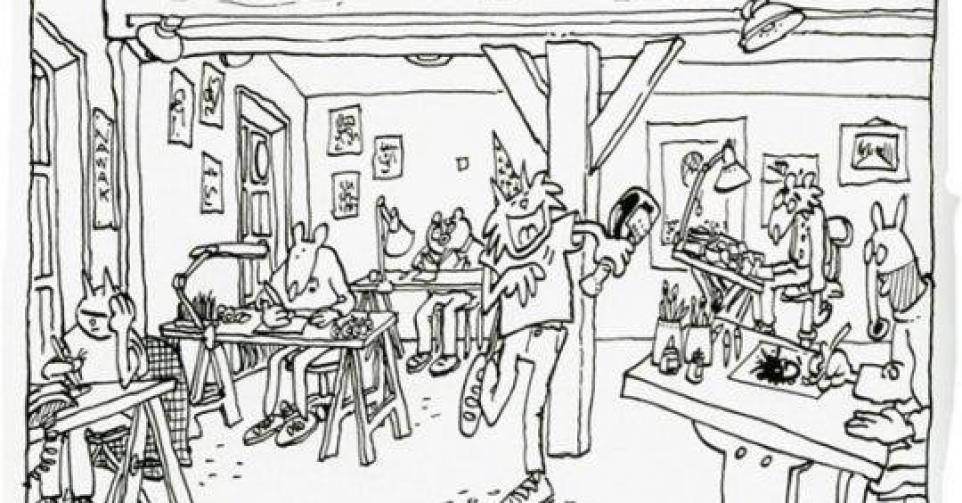

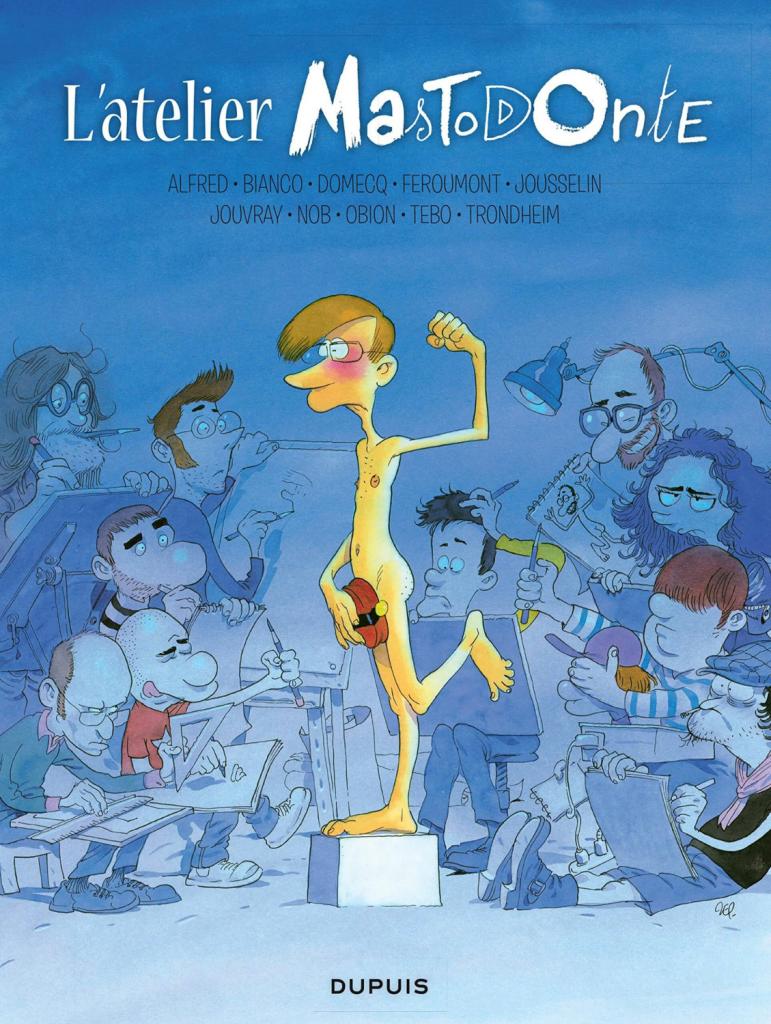

L’Atelier Mastodonte (2011-2018)

C’est sans doute l’atelier qui a compté le plus de membres, et surtout la fine fleur: une idée née de Lewis Trondheim, un nom trouvé par Yoann, et un casting de malade comptant plus de 30 membres, parmi lesquels Alfred, Guillaume Blanco, Julien Neel, Cyril Pedrosa, Tébo, Benoît Feroumont, Guillaume Bouzard, Jérôme Jouvray, Obion, Pascal Jousselin, Tofépi, Mathieu Sapin, Libon et bien d’autres. Bref, l’atelier de rêve, et qui d’ailleurs n’existe pas, puisqu’il s’agit d’une série BD racontant en «gags» d’une demi-planche le quotidien d’un atelier fictif, dont la composition et les auteurs changeaient au fil du temps. Six albums hautement recommandables sont nés chez Dupuis de cette aventure collective, la plus parlante et la plus drôle autour du concept de l’atelier BD.