Emil Ferris est devenue célèbre et adulée à presque 60 ans, par la grâce d’un roman graphique totalement hors norme, comme elle. Une ode à l’enfance, aux monstres et à la liberté qu’elle conclut aujourd’hui dans une apothéose freak et graphique.

L’ existence d’Emil Ferris tient du conte de fées, à l’image de son Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, qui se décline désormais en deux tomes et près de 1 300 pages (!). Un conte de fées qui remonte à l’enfance et au Chicago des sixties, cauchemardesque et étrange, rempli de monstres et de recoins sombres, mais d’où la lumière a fini par jaillir, pour la transformer à jamais.

Sa légende est désormais aussi connue que ses deux livres: en 2002, pendant son quarantième anniversaire, une simple piqûre de moustique inocule à Emil Ferris une forme rare du syndrome du Nil occidental. Méningo-encéphalite aiguë. Trois mois de coma. Et au réveil, un corps à moitié paralysé. Les jambes, et la main droite, celle avec laquelle elle dessinait jusqu’ici des story-boards pour des films d’animation et des jouets pour McDonald’s. Les médecins sont fatalistes. Mais Emil Ferris va, littéralement, renaître et se réinventer. Elle se scotche un stylo-bille dans la paume de la main, réapprend complètement le dessin et, mieux, s’inscrit enfin au collège et au Art Institute of Chicago, par où est passé son père, pour enfin se consacrer à l’art « qui a sauvé mon enfance ». « Et pour enfin raconter l’histoire de Karen, qui m’accompagnait depuis longtemps. »

Karen Reyes est l’héroïne loup-garou du Grand Œuvre d’Emil Ferris, son double de papier et amie invisible avec qui elle dialogue aujourd’hui encore, alors qu’elle s’attaque au prequel de ses Monstres. Car se sauver de l’indicible -« ne plus être capable de m’exprimer par le dessin »- l’a aussi ouverte, définitivement, à la « magie de la vie« . « Nous avons tous besoin de renouer avec la magie qui est en nous, avec la force de nos imaginaires, surtout dans un monde religieux, mais sans magie. C’est ce que j’espère: que ceux qui lisent mes livres repartent à la recherche de leur propre magie, et du pouvoir qui est en chacun de nous. »

La conversation dont elle nous honore, en « visio » après avoir dû annuler sa venue à Paris pour l’exposition-vente que lui consacre la Galerie Martel (au lendemain de son vernissage, tout ou presque était vendu), sera ainsi nimbée d’étrange et d’empathie, mais aussi de beaucoup de conviction.

Il y a presque dix ans, quand vous vous êtes lancée dans la première page de ce récit, était-il possible d’imaginer qu’il allait devenir un des romans graphiques les plus remarqués et célébrés de son temps (le tome 1 a connu un énorme succès public, en plus de rafler plusieurs Eisner Awards et un Fauve d’Or à Angoulême, NDLR)?

Bien sûr que non. J’ai seulement essayé d’être fidèle à Karen. Je lui ai donné la chance de s’exprimer aussi honnêtement que possible, du fond du cœur. Mais que mes propres idoles, Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi, Julie Doucet l’apprécient, le comprennent et me le disent, c’est… c’est lumineux. Je n’étais pas préparée à ça.

Pour le dire autrement, aviez-vous conscience d’entamer quelque chose de “différent”? De neuf, pratiquement jamais vu dans le comics, tant dans la méthode que dans le contenu?

Comme vous le savez, j’avais perdu la capacité de dessiner. Et ce fut tellement de joie de pouvoir à nouveau communiquer par ce moyen que tout ce que j’ai fait ensuite n’est que soulagement et gratitude. Tout l’amour, toute l’aide que j’ai reçus pour retrouver cette capacité que j’avais perdue… Tout ça se retrouve sans doute dans mes dessins. Ça, et le soulagement de la petite fille du Chicago des années 60 qui demandait à quelqu’un de raconter son histoire. De raconter ce qu’elle a pu ressentir, et comment elle a pu se révéler à elle-même dans un monde parfois très sombre. Des expériences et des ressentis dans lesquels tout le monde peut se reconnaître peut-être.

On a le sentiment, en vous lisant, que cette crainte de ne plus jamais dessiner vous oblige désormais à ne dessiner que des choses qui vous semblent essentielles. On ne vous imagine plus du tout griffonner des designs de jouets pour McDo!

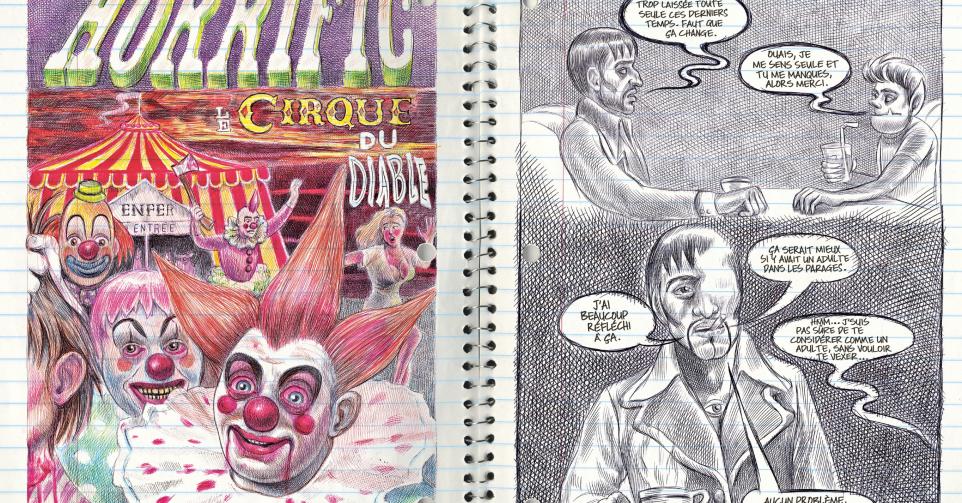

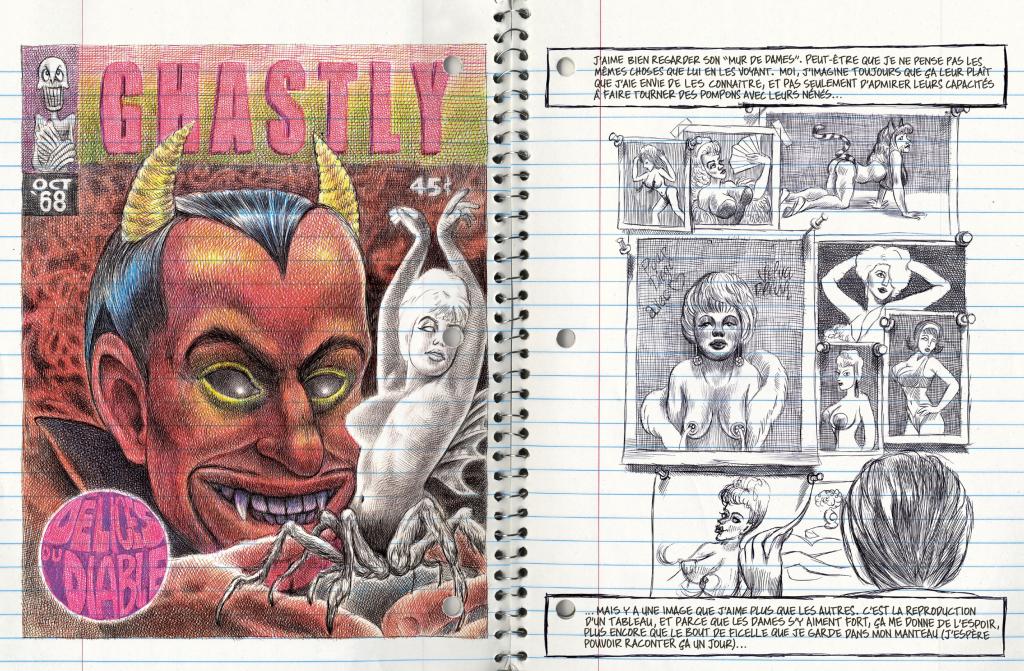

Absolument. Là, je traverse une petite période d’anxiété parce que je sais que les choses comptent, que je dois me concentrer dessus. Je crois que nous sommes tous immortels, d’une manière ou d’une autre, mais je veux que les choses que je laisserai derrière moi soient les plus sincères possibles, les plus honnêtes et les plus libres. Même si la liberté n’est pas l’absence de contraintes: même dans le carnet intime de Karen, il y a des lignes. C’est la liberté intérieure qu’il faut essayer d’atteindre, une liberté que le monde réel ne nous offrira jamais. Une liberté qui passe par l’amour et l’acceptation des monstres qui sommeillent en nous tous.

Le monde, et en particulier les États-Unis, sont remplis de monstres en ce moment…

Il y a, comme dans le livre, des bons et des mauvais monstres. Mes bons monstres sont toujours des artistes, des parents qui bossent dur pour leurs enfants, des enfants qui s’occupent de leurs parents, des jardiniers, des cuisiniers, des libraires…Tous ces gens qui font la beauté de l’être humain. Mais les politiques, eux, prennent des décisions basées sur l’avidité, sur la petitesse d’esprit de leur propre petite classe. Et la plupart du temps, ils ne prennent aucune décision qui pourrait me convaincre du contraire. Quant à Trump… On m’a demandé un texte sur lui. Je ne voulais pas être méchante, je n’aime pas pointer du doigt, j’ai juste imaginé un monde où les puissants avaient un grand amour pour les livres. Et je pense qu’ils en seraient de meilleurs êtres humains, de meilleurs leaders. Je ne pense pas que c’est le cas aujourd’hui.

Tout le livre peut être lu comme une ode à l’art et à la culture, qui vont sauver Karen et la révéler à elle-même. Ce fut la même chose pour vous?

Mon père était un fils de tailleur, dans le Chicago des années 20, qui habillait toute la mafia locale. Il est devenu orphelin, a dû partir à l’école militaire, est devenu un vrai tough guy, mais lui, il ne pensait qu’à dessiner. Il se faufilait dans les bureaux de l’école pour y fabriquer des Tijuana Bibles, qu’il dessinait, fabriquait et vendait 25 cents à ses camarades, des parodies mettant en scène Mickey et Minnie (Les Tijuana Bibles ou 8pagers étaient des petits fanzines pornographiques très populaires dans les années 20 à 40, NDLR). Il s’est fait prendre et il allait se faire virer et retourner à la rue pour sans doute finir mafieux, mais sa prof de dessin a vu sa production et elle a dit: « Il a du talent, laissez-le moi » -elle a dû trouver l’anatomie de Minnie très bien proportionnée! Elle lui a permis de postuler pour une bourse à l’Art Institute de Chicago, qu’il a obtenue. Et où je suis retournée moi-même des années plus tard, en chaise roulante. Mon père était un gros dur typique de Chicago, mais qui adorait l’art plus que tout être humain. Et ça m’a sauvé la vie. Je pense vraiment que l’art sauvera l’humanité, même s’il ne jure aujourd’hui que par la technologie. La vérité, c’est que nous sommes magiques, et que l’art est magique.

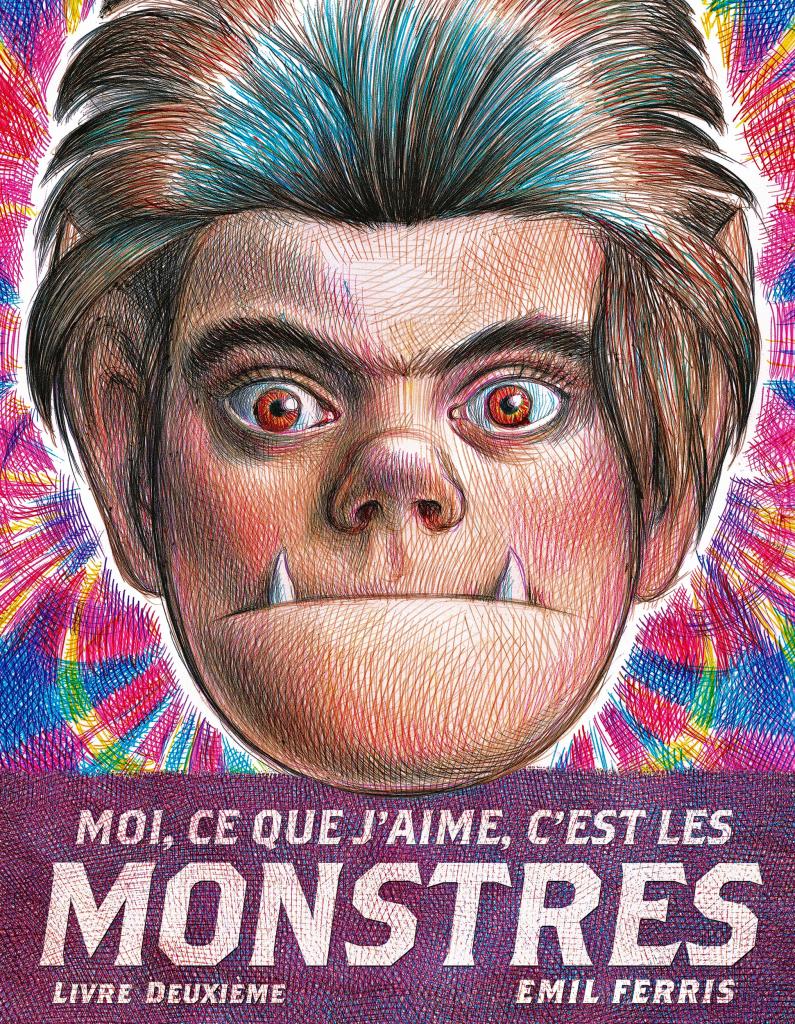

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres – Livre deuxième ****, d’Emil Ferris

Monsieur Toussaint Laventure, 416 pages.

Karen Reyes, la petite fille loup-garou des bas-fonds du Chicago des sixties, et que le monde de la bande dessinée internationale a découverte, ébahi, en 2018, grandit doucement mais sûrement depuis la mort de sa maman chérie. Elle tente toujours de comprendre le meurtre de sa voisine, qu’elle sait en lien avec ce qu’on nomme l’Holocauste. L’arrestation de son voisin gangster met en ébullition son petit monde rempli de prostituées, de truands, de fantômes et de hippies philosophes. La vie quotidienne avec Deeze, son torturé de grand frère, se complique encore avec sa possible future convocation pour le Viêtnam. Mais surtout, Karen rencontre Shelley, qui va la révéler à elle-même, à sa sexualité et à son identité, finalement pas si monstrueuse que cela.

Tout ça, et bien plus, Karen elle-même le raconte en dessins et en textes dans son carnet de feuilles lignées, qu’elle remplit de ses pensées et de ses ressentis, et de ce sentiment d’être un monstre parmi les monstres. Un récit qui devient alors fou et hallucinatoire, rempli de digressions graphiques et d’envolées spectaculaires mêlant l’intime, le politique et le social dans un foisonnement de réflexions et de portraits souvent saisissants. Le tout porté par une esthétique de monstres et de freaks où se croisent Robert Crumb, Julie Doucet, Tod Browning et Le Caravage. Un livre-monde entièrement composé au stylo-bille, outil sans noblesse qu’Emil Ferris transforme en or, à l’image des âmes qu’elle dissèque dans ce Livre deuxième, toujours aussi hanté, mais qui ne se dompte pas facilement.