La Bruxelloise Jean-Claire Lacroix, née artistiquement avec Le 9e Rêve, aura mis des décennies pour faire atterrir son grand œuvre, Lucien néons. Un imposant et très singulier récit en trois tomes explorant les rives, le passé et la poésie du «Banal canal» de Bruxelles.

Banal Canal – Lucien Néons T.1 et 2

Roman graphique de Jean-Claire Lacroix. Editions Mellier. 110 et 104 pages.

La cote de Focus: 4/5

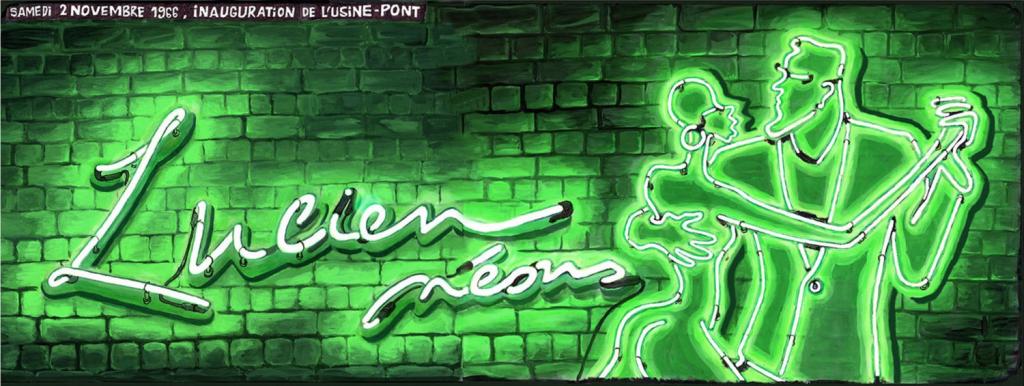

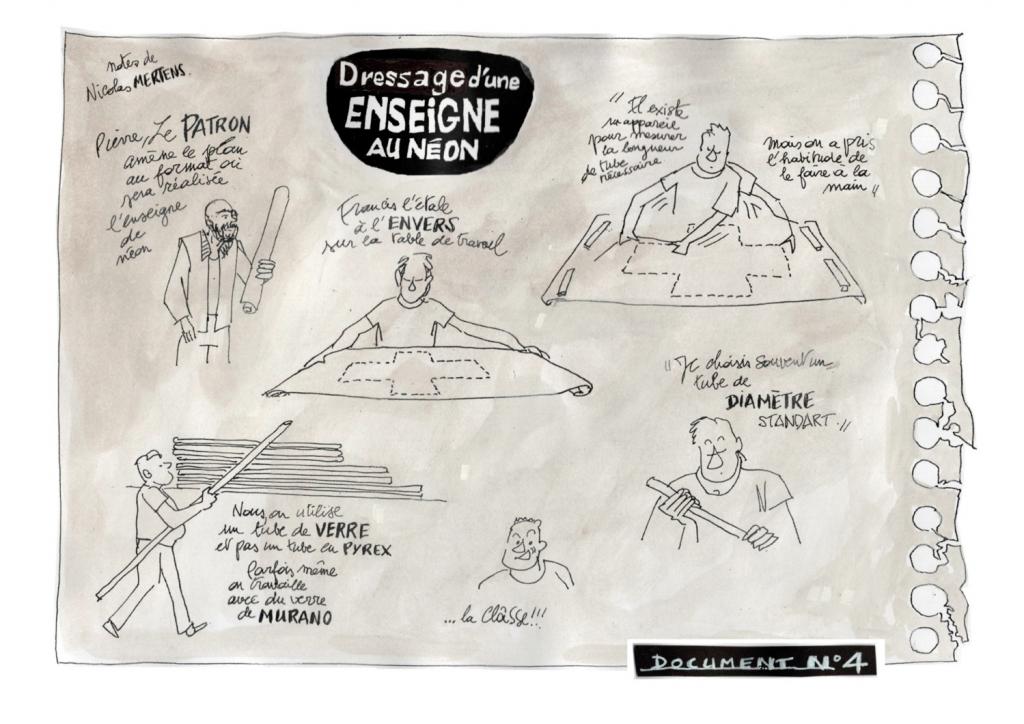

Trente ans après avoir quitté Bruxelles et le cottage familial situé sur les rives du canal de Vilvorde pour devenir, après bien des péripéties, ingénieur à la Nasa, Nicolas Mertens est de retour, en deuil de sa mère, lui qui était déjà orphelin de son père Charles. Un retour qui va le plonger, comme ses lecteurs, dans les bribes de son passé étrange et dans les carnets de sa mère retrouvés dans ses affaires: Nicolas avait été recueilli par les concierges d’une fabrique de néons, construite à cheval sur la Senne. Cette fabrique, devenue chancre urbain, sera peut-être le théâtre d’une véritable renaissance. Nicolas rencontre Virginie un soir de Bal National, et ils décident de relancer ensemble la fabrique et de, littéralement, jeter un pont et une danse aux néons entre deux rives, deux mondes et deux passés qui hantent les lieux… Il y a du Simenon, du Loustal et du Tardi dans l’univers graphique et poétique de Jean-Claire Lacroix. Vivement la suite.

S’affirmer comme une artiste singulière et sans concession est probablement un atout dans la bande dessinée d’aujourd’hui. Ça l’était peut-être moins dans la bande dessinée franco-belge des années 1970 et 1980. Ainsi Jean-Claire Lacroix: à 23 ans, en 1978, cette jeune artiste qui a quitté La Cambre pour Saint-Luc faisait partie des membres fondateurs du 9e Rêve, ce fanzine-revue reprenant les travaux des étudiants de Claude Renard, et qui changera en grande partie la face de la BD belge de l’époque, avec des auteurs en devenir comme François Schuiten, Andreas, Guido Buzelli, Benoît Sokal ou Philippe Foerster. Jean-Claire Lacroix, seule signature féminine du collectif avec Chantal De Spiegeleer, ne deviendra elle jamais vraiment.

Restée longtemps aux marges du succès et des gros éditeurs, multipliant longtemps les expériences, les métiers et les pratiques artistiques (elle a bossé dans la presse et la com’, a pratiqué le dessin de presse, la mise en page, le graphisme, la peinture…) et même « dégoutée par la bande dessinée, j’y ai renoncé pendant des années», Jean-Claire Lacroix est toujours là, et bien là. Presque 20 ans après Route 54 aux éditions CFC, un récit-documentaire en BD dans lequel elle suivait le parcours et les utilisateurs de la ligne de bus n°54 («longtemps la plus longue de tout le réseau bruxellois, de Forest à Machelen»), elle publie enfin, et en trois grosses et belles tranches, les aventures de Lucien néons, elles-mêmes inscrites dans le projet plus vaste encore de Banal canal, dans lequel elle explore l’âme et l’histoire du canal de Bruxelles et de ses environs. Une œuvre rare, impressionnante et inclassable, probablement comme son autrice. Laquelle a enfin trouvé sur son long chemin de croix le peu de sororité qu’il lui manquait pour faire atterrir ce projet.

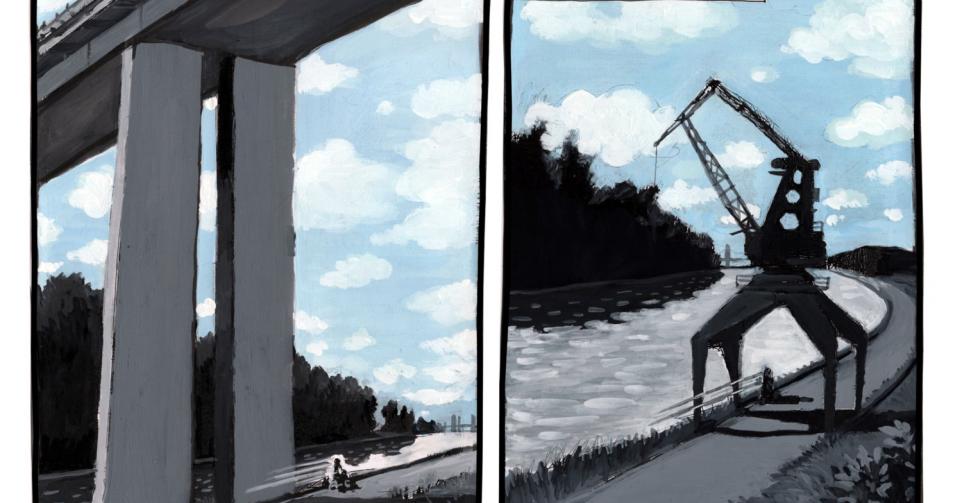

Triangle magique

C’est une boule d’énergie et d’enthousiasme que l’on rencontre ce jour-là, au Walvis, fameux bar flamand en bordure de canal. Pas vraiment un hasard. C’est ici que Jean-Claire Lacroix a réalisé beaucoup de ses dessins et croquis, qui deviendront ensuite, au rotring, au marqueur-pinceau et en couleurs directes, les grandes cases formant le récit Lucien néon. Celui-ci se loge dans un triangle géographique bien précis, que la dessinatrice nous détaille en déployant une grande carte routière du nord de Bruxelles: «Là où le canal de Willebroeck, inauguré en 1561, a longtemps côtoyé une Senne ou une Woluwe pas encore recouvertes. Des rivières sinueuses au long desquelles avaient été construits des châteaux et des grandes demeures, à coté d’un canal artificiel très rectiligne et qui lui va accueillir des activités et des sites industriels. Quel mélange!»

«Sa façon de regarder, de saisir quelque chose au plus profond de l’âme humaine sans avoir l’air d’y toucher, c’est son style.»

Ce coin singulier de Bruxelles, Jean-Claire Lacroix le découvre il y a presque 30 ans, en prenant tous les jours cette fameuse ligne 54. «J’ai d’abord découvert « le musée espagnol », une maison du XVIe siècle du coté de Vilvoorde, comme on en trouve sur la Grand-Place, avec toute une histoire derrière elle. Puis le château Beaulieu, sur la commune de Machelen, mais lui aussi en bordure de canal, construit au XVIIe siècle par la famille Tours et Taxis, qu’un certain Charles Mertens, en 1944, a récupéré et voulu restaurer, jusqu’à la ruine. Là, je savais que je tenais une histoire, quelque chose, mais il me manquait la troisième pointe du triangle –c’est Yann, le scénariste, qui m’avait dit que c’était important, le triangle! Jusqu’à ce que je découvre un bâtiment industriel abandonné, un des seuls à avoir tiré parti à la fois de la Senne et du canal, qui faisait littéralement le pont entre deux rives, entre Bruxelles et la Région flamande, entre deux communautés. J’avais par ailleurs découvert l’art du néon des années plus tôt, j’en ai fabriqué moi-même, j’ai toujours voulu là aussi en faire des histoires. J’ai donc installé sur ce site ma fabrique «Lucien, néons», et tout s’est mis en place.»

Ce «tout», qui mêle, comme elle aime à le faire depuis toujours, la pure fiction à un réel très documenté mais aussi aux «vrais gens» et à un fond social, économique et ici industriel –qui, là encore, l’a un peu éloignée de la BD bourgeoise voire aristocratique de ses congénères de Saint-Luc– n’avait besoin que d’un bon script doctor pour enfin voir le jour. Jean-Claire Lacroix l’a trouvé en la personne de Séraphine Claeys, dessinatrice elle aussi née à Saint-Luc dans le sillon du 9e Rêve. Elle a accompagné Jean-Claire Lacroix dans ce grand accouchement, et en parle très bien: «Ce qui m’a frappée en premier lieu dans le dessin de Jean-Claire, c’est le noir et blanc, l’atmosphère et les ambiances de pluie. Cette petite pluie collante à la Simenon, la lumière pâle des phares et des réverbères, la solitude des personnages. Sa façon de regarder, de saisir quelque chose au plus profond de l’âme humaine sans avoir l’air d’y toucher, c’est son style.»