Mettons tout de suite les pendules à l’heure: Bruxelles croupit au fond du classement des villes les plus prisées dans la cuisine littéraire, quelque part entre Tirana et Bakou… Malgré son triple statut de capitale -de la Flandre, du royaume et de l’Europe-, malgré un compteur qui affiche l’air de rien plus de 1000 ans, le périmètre des 19 communes n’a jamais inspiré un grand roman, un de ces monuments des lettres insubmersibles et inoxydables.

On aurait beau retourner tous les tiroirs de la Bibliothèque nationale, violer toutes ses microfiches, on n’a aucune chance de mettre la main sur la version spéculoos du Ulysse de James Joyce ou du Livre noir d’Orhan Pamuk. Comparée à Paris, Londres ou New York, ces têtes de gondole de la fiction, Bruxelles fait figure de lavette nauséabonde.

Si l’on met de côté la BD, qui a par contre abondamment mis en cases les rues et les boulevards de la métropole (songeons simplement à Spirou et Fantasio ou à Bidouille et Violette), et les pages, pas toujours tendres d’ailleurs, laissées par quelques tireurs d’élite de la plume en exil sous nos cieux plombés, comme Baudelaire ou Rimbaud, on peut même compter sur les doigts d’une main les romans qui prennent leur source dans la Senne. Parmi ces aventuriers, Pierre Mertens avec Terre d’asile ou François Weerts avec Les sirènes d’Alexandrie, polar rêche ancré dans le quartier de la gare du Nord, là où une forêt de tours sans charme a remplacé le jardin des plaisirs tarifés…

Paradoxalement, le roman le plus bruxello-bruxellois, celui qui a la saveur caoutchouteuse des caricoles et l’amertume piquante du chocolat Côte d’Or, c’est à un émigré qu’on le doit. Tout un symbole pour cette ville qui collectionne les nationalités autant que les hérésies architecturales. Philippe Blasband, qui revendique des origines irano-judéo-polono-hongro-turco-russo-zoroastro-afghane (un vrai zinneke quoi), cumule avec un certain talent les casquettes de scénariste (Une liaison pornographique, La femme de Gilles…) et d’écrivain.

En 2005, il publie Johnny Bruxelles chez Grasset. Vu de Paris, ce thriller moelleux comme une couque doit avoir l’air aussi exotique qu’une papaye pour un Inuit. Pas sûr toutefois que le lecteur français moyen goûte toutes les subtilités géographiques et « folkloriques » (du genre rivalités BSR-PJ d’avant la réforme des polices…) qui font le sel de ce roman étendant sa toile sur plus de quartiers que n’en traverse la pourtant interminable ligne du tram 94.

Bruxelles en stoemelings

Au-delà des lieux bien connus des Bruxellois de souche ou d’adoption qui jalonnent cette chasse à l’homme sans strass ni paillettes (de la rue du Béguinage à la place de la Vaillance en passant par l’hôpital Saint-Pierre), l’histoire abracadabrante de ce Johnny, né Joris van Brussel, mi-détective privé mi-journaliste, est en elle-même empreinte d’une autodérision typiquement belge.

On est loin du glamour d’Hollywood. L’homme que nous décrit le narrateur, qui n’est autre que Philippe Blasband, ou du moins son double fictif qui va héberger Johnny pendant le mois le plus crucial de son existence, est un « echte Brusseleir ». Il y est né, il y a toujours vécu et il y mourra. Rien qu’en allant à Vilvorde, dans la périphérie, il a déjà des palpitations…

Physique ingrat en forme de poire, sans-gêne caractérisé, familier des coulisses du pouvoir comme des madames pipi du métro, il connaît la ville comme sa poche. Et s’y entend comme personne pour filer le train aux maris volages. Jusqu’au jour où le redoutable département kabouter, sorte de furoncle incontrôlable au sein de la police, se met à enquêter sur lui. Flics proxénètes, échevin spécialiste des services rendus, journaliste fâché avec la langue française, prostituée fanée… les rencontres improbables se succèdent au gré des tentatives de Johnny pour éclairer tout ce bazar.

Juteux comme une gosette aux pommes, même si les phrases souvent aussi longues que le tunnel de Koekelberg pèsent un peu sur l’estomac, Blasband réussit à retranscrire assez fidèlement l’atmosphère déglinguée de la capitale, ce mélange de laideur, de grisaille et de tendresse humaine. Moins à travers ses descriptions topographiques, qui sont finalement assez anecdotiques, que dans le défilé des personnages surréalistes, que l’on dirait sortis d’une version trash de l’émission Strip-Tease, qui peuplent son bouquin.

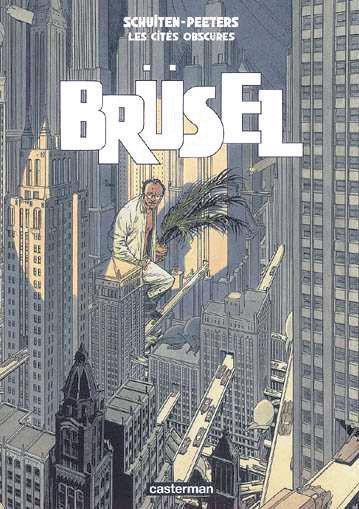

Ce qui fait finalement le charme de Bruxelles, cette ville « morne, provinciale et fatiguée, sans aucun éclat, ni la moindre grandeur sinon la grandeur du ridicule », ce sont ses défauts plus que ses rares qualités. A l’image du « héros », cet ogre qui est comme une métaphore organique de cette « cité obscure » pour reprendre l’expression du tandem Schuiten-Peeters. « Bruxelles ma belle », chantait Dick Annegarn. Il faut le voir pour le croire…

Laurent Raphaël

Johnny Bruxelles de Phlippe Blasband, éditions Grasset

Les sirènes d’Alexandrie de François Weerts, éditions Actes Sud (Babel Noir)

Brüsel (Les Cités obscures) de François Schuiten et Benoît Peeters, éditions Casterman

Bossemans et Coppenolle de Paul Van Stalle et Joris d’Hanswyck, éditions Racine

La ville de tous les jours (Bidouille et Violette), de Bernard Hislaire, éditions Dupuis

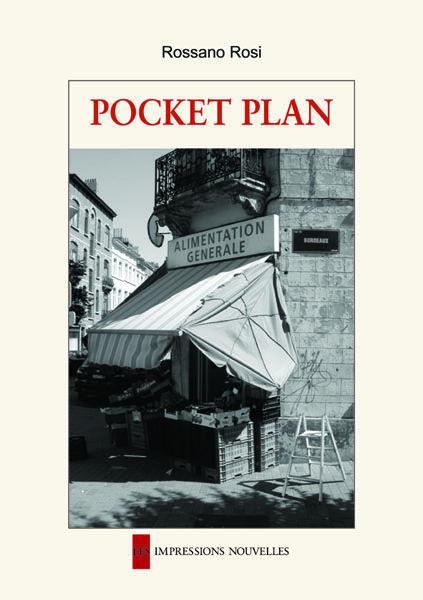

Pocket Plan de Rossano Rosi, éditions Les Impressions Nouvelles